「誰が優勝しても違和感がある」

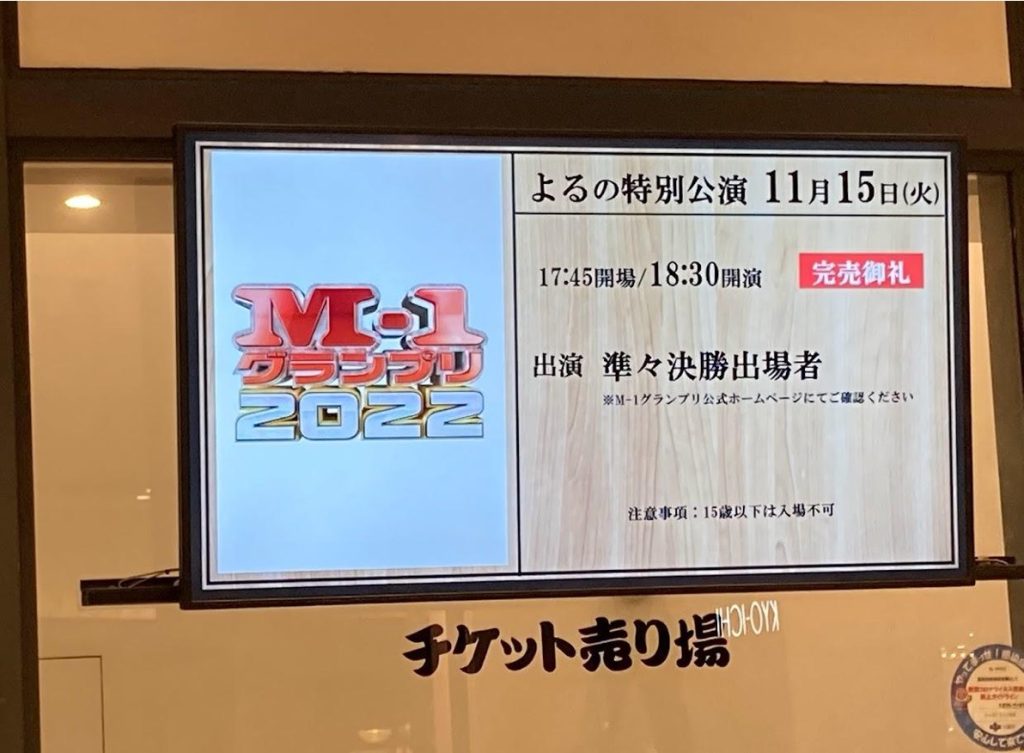

これは11月30日の「M-1グランプリ2022」ファイナリスト発表記者会見でのかまいたち山内氏の(もちろんボケの)コメントであるが、その言葉の通りまさしく新時代到来というべきファイナリストの選出であった。筆者は2回戦、3回戦、準々決勝を各会場、準決勝をオンラインで観戦していたが、それこそ暴れ出すような溌溂とした漫才が、場の空気と予選審査員の心をつかんでいき、そして過去を色鮮やかに塗り替えていった。

今大会の予選について語る時、ラストイヤーの金属バット、見取り図、ランジャタイの3組について避けることはできないだろう。コロナ療養からのワイルドカード告知、そして復活、スポンサー企業の商品との長い間かけて独特の関係性を構築し、最後まで熱いながらも飄々とした振る舞いを見せた金属バット、過去大会から最後の日まで付き合うこととなった「爆竹」をクローズアップしつつも、清々しく爽やかなまでに自身らの卒業を祝福する言葉を紡ぎ、一貫した劇場への思いと漫才師としての矜持を持ち続けることを誓った見取り図、ついに地上で生きる人々に強烈な印象を与えた昨年を経て、士気が高まっていたところに襲った悲劇と向き合い、これからもあくまで楽しく我流を貫くことを宣言したランジャタイ――。

彼らは三者三様に、それぞれの若手時代を終えていった。そこにはまぎれもなく成長があった。端的に言うと大人になったということだ。エントリー権のある若手時代をどう終えるかは、これまで漫才師としてどういうポリシーに基づき、どう生きてきたかがそのまま反映される。そして人生において重要な瞬間を迎える時、これからどう生きていくかを示す必要がある。泣いてばかりではいられない。15年という年月は、自分達にとって最も価値あるものを見つけるために与えられたモラトリアムでありながらも、強い痛みを伴う時間である。

ウエストランド

ウエストランドの優勝で幕を閉じた「M-1グランプリ2022」は、まさしく「成長」がキーワードだったと思う。一見、ルサンチマンとナラティブにまみれているように思える彼らの漫才であるが、個人の問題から社会の問題へ意識を向けてブラッシュアップされている印象を受けた。もしかしたらそれが爆笑問題のDNA、すなわちタイタンイズムなのかもしれないが、ただ確実に言えるのは、2020年ファイナルの際の「復讐」を動機とする漫才と比較し、明らかに磨き抜かれていたということだ。今年の彼らの漫才における構造や展開のスキルの高さ、間や言葉選びの巧さ、緩急のつけ方、そして落ち着いたメンタルによる高いパフォーマンスには誰もが息をのんだことだろう。

丁寧な展開と巧みな構造に酔いしれながらもベタにワードに笑うこともできるパラレルな楽しみ方が可能なネタであり、加えて、個人と社会の間で叫ぶべきポリシーが反映されている。誰もが感じていることであるだろうが、彼らがトロフィーを手にすることになった決定打はこれだ。

彼ら風の言い方、いや、そのものの言い方になってしまうが、お笑いに必要ないのはメッセージ性であると言及した場合、ただ単純に思想が強いお笑いへの批判であるように見せかけることに成功した時点で彼らの勝ちである。彼らの漫才が浮き彫りにしたのは、思想のある笑いでも、オシャレでエモいコントでも、「M-1」そのものでも「R-1」でも痛い客でも分析オタクでもお笑い評論でも大阪でもなく、競技漫才の病理に他ならない。吉本所属の漫才師を中心に、多くのプロが可能な限り犯さないでいようと努めているメタ表現というタブーを、ウエストランドはスキルと正当性を持って破った。そしてメッセージ性や主義主張を商業的理由で丹念に取り除かれた、ある意味で抗菌された漫才のことを競技漫才と呼び、その現状を受け入れなければならなくなってしまった結成15年以内の漫才師の悲哀に同情しつつも煽っているものでもあるかもしれない。ここにも二重構造が隠されている。

そして何より、ベタなナラティブや物語消費を警戒するという行為そのものは、2020年ファイナルの自分達への反省でもあり、その意味で正しく成長をみせた。

とにかくキーワードは「成長」だ。ここからはファイナリスト数組をピックアップしながら、「成長」を読み解いていく。

カベポスター

今年はとにかくカベポスターの年であった。「第11回ytv漫才新人賞」「第43回ABCお笑いグランプリ」の2冠を達成し、初の「M-1グランプリ」決勝進出という快挙で、彼らに対する期待は非常に高まっていた。そして今回披露したネタの強さをすでに周知されていた状態で、いよいよあの舞台に立つ彼らを多くの人が固唾をのんで見守ったことだろう。パフォーマンスはパーフェクトであり、構成への感嘆の声も漏れた。

これは彼らに限られることではないが、ネタの中で語られる何かしらのコンテストや大会は、そのネタが今まさに演じられている賞レースのメタファーであり、その主人公は語り手である自身達を指している。その意味で、このネタが彼らのマスターピースとなった2022年という年の最後の大会において、トップバッターを引くことそのものが運命的であると言える。大会の中で大会を語ることはナラティブではあるが、物語に落とし込むことにより直接的な表現を避けながらも主題を明確に提示できる。彼らはクールでロジカルな漫才という面に焦点をあてられがちであるが、実は感情の機微を丁寧に描いている点が非常に魅力的である。ラジオからも感情の言語化能力の高さを窺い知ることができるのだが、その延長線上にあるのが、ネタのクオリティの高さ、すなわち正当性のあるボケとツッコミの的確さだと言えるだろう。ここまで何度も何度も成長してきた彼らは、これからももっともっとおもしろくなれる。

オズワルド

初の敗者復活戦参加で勝ち上がったオズワルドだが、典型的な「M-1」戦士の悲哀に苦悩させられた1年だった。「ネタがない」「競技漫才としてどうブラッシュアップすべきか」という悩みに加え、増えていくステージ数をこなす中で漫才がゲシュタルト崩壊していってしまうことへの困惑を多く語り続けてきたように思う。

今回のネタは過去のものをブラッシュアップしたものであるが、あのネタのベストな着地点を迎えられたように見えた。コミックや他の表現にもよく言われることではあるが、夢というテーマは自由度が高すぎて道筋を示しにくいというウイークポイントがある。抽象度が高い世界をテーマにする場合は、具体性をも飲み込んでしまうという懸念である。そしてオズワルドの漫才と夢の相性があまり良くないように思えた。というのも、彼らの漫才において大きな鍵となるのが、畠中氏の語りの浮世離れ具合である。これがあまりにも突拍子がなさすぎるとついていけなくなるし、かといって正気すぎても普通の印象しか与えられない。ここの絶妙な塩梅がネタ自体の魅力に直結しているのだが、夢がテーマであると畠中氏の浮世離れ具合が活きにくくなってしまう。準決勝のネタが支持を得にくかったのも同様の理由だ。

しかしそれもスキルがあるからこその悩みであり、何より彼らが敗者復活戦の場で圧倒的な存在感であったことは事実だ。何もそれは売れっ子だとか、過去のファイナリストだとかそういったことだけが理由なのではない。彼らが競技漫才に翻弄されながらも、本当にやりたい表現に向き合ったからだと思う。敗者復活ではメタに、そして決勝ではベタに。いつ何をやるべきかわかる人は強い。それは競技漫才に取り込まれているのではなく、努力の過程である。そして苦悩の日々は必ず大きな成長につながることを、先輩達が身をもって示している。

ロングコートダディ

彼らほど「エンジョイ勢」という言葉が似合う存在もいないだろう。しかしもちろん、戦略的エンジョイである。そして大会の中で大会を語るという意味でも、彼らの主張は明確に表現された。マラソン特番から生まれたこのネタは、確かに大喜利合戦、Wボケ的であり、それはかつての笑い飯へのノスタルジーを感じさせ、その意味で支持する観客や審査員が多かったことは想像に難くない。しかし実は評価されたのは、コント中での設定に則っていること、漫才のセオリーから外れない立ち位置の限界を探ったこと、抽象と具体を行き来することで緩急をつける心地良さを生んでいること、そして最初の登場人物である兎氏本人が演じる役の物語に回帰し、どんなつもりで参加しているかわからない人達、すなわち「誰が優勝しても違和感がある」人達に抜かされながらもコツコツとまくっていき、景色を楽しむエンジョイ勢であることに誇りを持つ友に巡り合い並走するという、意味のある、そして少々の毒を盛ったナラティブとしたことだ。「キングオブコント」では何度も「冠」を落としていたが、今回は最後に意味を持たせた。意味を持つ覚悟を持った。

そしてファイナルステージでは、マリトッツォを2021年のアイコンとして表現した。これには「よしもと漫才劇場」のファンは大いに沸いたのではないだろうか。ニッポンの社長の辻氏が、令和喜多みな実・河野氏を主人公に舞台化した2021年の作品「アンチマリトッツォ」を思い出さずにはいられなかった。つまり彼らは、2021年のマンゲキ、すなわち彼らにとっての青春をあの場所に連れて行ったことになる。そして漫才の定義からはみ出さないように気を揉み続けた立ち位置についても、最後にはもはや気にしなかった。ファイナルステージというのは、自分達のやりたいことを明確に示すことが何よりの正義である場所と知っているからだ。二刀流としてのプライドである。

さや香

私は大きな勘違いをしていた。さや香が今大会において、予選から決勝に至るまで、熱量も構成も何もかも完璧な漫才ができ、熱狂ともいえるほどの爆笑を生んでいたのは、何かしらの「覚醒」する出来事とタイミングがあったからだと思っていた。何か決定的な、稲妻に打たれたような出来事でもないと説明がつかないほどに完璧なネタを連発していたからだった。しかしそんな考えは私が浅はかであったことの説明に他ならなかった。つまりは、そう思ってしまうことそのものが、現代の病ともいえるインスタントで安直な物語消費に取り込まれている所以なのだ。

ああ、私はバカだ。さや香を打ったのは稲妻でもなんでもない。ただ、彼らは努力をしてきたのだ。どんな状況でもコツコツと一生懸命頑張ったのだった。ドラマティックでショッキングなことが起きたからではない。私はその姿を何年も劇場で見てきたにもかかわらず、自分自身が簡易的な物語の悪魔にとりつかれていることにゾッとした。人生を変えるのは一晩じゃない。何かを塗り替えるような突拍子のないアイデアじゃない。毎日の積み重ねであり、今、目の前にいる人達を笑わせるために努力することが、最高の漫才を作るのではなかったか。私はそのことを準々決勝の彼らのネタによって思い出すことができた。彼らの行った漫才は、正攻法での物語消費のアンチテーゼである。

男性ブランコ

昨年の「キングオブコント」、そして「M-1」敗者復活戦で大きな爪痕を残し、その勢いのまま今大会も決勝進出を決めた印象の男性ブランコは、コントとの二刀流漫才師らしいネタ選びだった。割とキレイめで上品なコントインをするイメージが強かったが、意外にもダイナミックな動きをみせる漫才は予選から大きな話題を呼んでいた。いかにもウエストランドのネタ中に挙げられていたようなアート系コント師のイメージがあり(実際に大会終了後、浦井氏はTwitterに単独ライブのフライヤーの画像をアップしていた)、その印象通り所作は品のある美しいトーンでありながらも、死に方自体はインポッシブルのコントを想起させるようなグロテスクでダイナミックな表現となっており、その雰囲気と構造、出来事のギャップが笑いを生んだように思う。願望通りに事が進む快感を観客に与え、嫌われないシュールさも同時に提示した。演劇的というか、さらに具体的にいうと『ごっつええ感じ』で育った世代の心を奪ったようにも見え、今大会においては唯一無二の存在感を示した。競技漫才を塗り替えるものの1つは、コントであるとも解釈できるようなネタである。定義に囚われず、さまざまな表現を模索し続ける彼らの1つのマスターピースだ。

ヨネダ2000

今大会の象徴はヨネダ2000だろう。彼女らの属性だけではなく、意味を解体し再構築した笑いは大きな話題として設定された。昨年の敗者復活戦、そして前の週に行われた「THE W」ですでに顔見世は済んでいるということもあってか、世間からの期待は高まっていたように思う。ここでやはり言及したいのは、彼女らのネタも大会の中で大会を語るものであるということだ。主人公達は言語の通じない場所において、日本の伝統である餅つきを再解釈したものを展開する。最初は受け入れられないが、人々はそのグルーヴや魅力にすっかり夢中になる……というストーリーは、まさしく現実の彼女らそのものである。そして明確に競技漫才へのアンチテーゼではあるが、逆説的に競技漫才における一部の流派の後継であるとも言えるだろう。彼女らの漫才をポストモダンの文脈で語ることも、ギャグマンガの文脈で語ることも、すべて手垢がついているような気さえしてくる。同時に、何かを塗り替えたい大人の手段とされそうな気配も、権威への異議申し立てとして利用されそうな気配も感じて、プリミティブな心地良さに身を任せる快感だけを受け取っているだけではいけないという焦燥感も芽生え始めた頃だろうか。受け入れられるとか受け入れられないだとかのフェーズはとうの昔に過ぎ、ここからどうやってこの流派での芸を極めていくかが今後の鍵だろう。

総括

成長とは覚醒ではない。これは私個人の今大会のテーマであり、これからの人生で心に刻んで生きていきたい言葉だ。「一発逆転」「人生変えてくれ」「塗り替える」などのセンセーショナルな煽りにあてられがちだが、どんなことだってフィクションのように一朝一夕でうまくいくわけもなく、15年かけても課題は山積みで、しかしそれでも前へ進むという意志が大切なのである。

だからもう信じた道を行くしかない。自分がやると決めた漫才でやるしかない。どれだけロートーンでも、どれだけセオリーを無視しているスタイルでも、どれだけ炎上しても、そしてもう、出場できないとしても。

そして漫才師が15年の間に競技漫才を卒業し、やりたい漫才を見つけるのと同じように、鑑賞側も自分がどんな漫才が好きなのかを見つける必要がある。自分がどんな漫才が好きなのかを考えることは、自分が何に価値を置いていて、何をいいと思うかを見つめる作業である。個人として何に感情が動かされ、社会に何を期待しているか。そして何が許せなくて、何を最後まで守りたいと思うか――。すなわち漫才を鑑賞するということは、自分自身がどう生きるべきかを考えることである。自分の人生に責任を持って初めて本当の意味で漫才が鑑賞できるようになる。

確かに賞レースは鑑賞するだけでしんどいのは事実だ。もちろん出場するほうとは比べ物にならないだろうが、鑑賞側も疲弊していく。物語消費ばかりで本質からどんどんズレ、魂は失われ、感情は抑圧される。そういう文化にない道を選べば楽になるだろう。しかし成長に少しでも希望を持つなら、ちゃんと向き合わなくてはならない時期というものは来る。辛くてもやる。その中でしか見つけられないものは必ずあるからだ。疾走感のある青春が終わり、ずっと同じ場所にいたいと願ってもそれは叶わない。かつての輝きを帯びていた時代が今はもう失われたものであったとしても、何もかも変わっていくものだとしても、そのプロセスも含めて最後まで愛するべきだ。

今大会の予選は、これまでの傾向や対策は無効であると嘲笑うかのような審査基準であり、そのことについて多くの出場者が翻弄されていただろう。そして哀しみや戸惑い、絶望や失望の声が方々から聞こえてきた。私個人も、決勝当日を迎えるまでは不安も大きかった。「塗りつぶせ」「人生を変えろ」と迫ってくる、一発逆転を期待するムードが正義だとされる場所であるなら、そこには私は予選で見つめなおした「一歩ずつでも頑張ることで成長できる」という当然のはずの希望が否定されてしまう可能性も少なからずあると思ったからだった。ファイナリスト選定がどうというわけではなく、大会側のメッセージとして、全員の努力を矮小化するものにしそうな気配を察知し、ひどく憂鬱になっていたことは否めない。

しかしそんなことは杞憂だった。「M-1」から一足早く自由になった漫才師達は、すでに自分達の漫才をすでに見つけていたからだ。また、細かいことではあるが決勝戦のコンビ紹介VTRは昨年の地下からのエレベーターという演出ではなく自分の足で歩むものに戻っていたし、BGMもHi-STANDARDの「Can’t Help Falling In Love」に戻っていたのも、ウエストランドのキャッチが「小市民怒涛の叫び」のままだったことも私の心を軽くさせた。単なる過去の「M-1」へのノスタルジーではなく、これは歴史の上に今があることを否定しないという意志だと思ったからだ。

苦しい予選やワイルドカードだって、本来はいい意味で見本市である。予選や動画で好きな漫才を見つけ劇場に行く人が増えたら、それって何よりもすばらしいことなのではないか。それだけで本当は「M-1」という大会の意義があるはずだ。そうして人の心を打つ漫才は、競技漫才を塗り替える。

繰り返すが、漫才師達が自身達が最高のネタに出会えるための努力をしているならば、鑑賞者である私達ももどんな漫才が好きかを通して自身を見つめ直すべきだ。

成長を恐れるな、漫才を愛し続けろ。