ロシアによるウクライナ侵攻が行われるなど、激動の2022年だった。そんな中でも今年は邦画・洋画問わず多くの素晴らしい映画が公開され、私達にポジティブなエネルギーを与えてくれた。「TOKION」では、ゆかりのあるクリエイターに2022年に日本公開された映画の中から私的なおすすめ映画を選んでもらった。今回は文筆・翻訳・編集・映像制作を生業とする品川亮が選んだ5作品を紹介する。

品川亮(しながわ・りょう)

文筆、翻訳、編集、映像制作業。著書に『366日 映画の名言』、『366日 文学の名言』(三才ブックス/後者は共著)、『美しい純喫茶の写真集』(パイ インターナショナル)、『〈帰国子女〉という日本人』(彩流社)など。訳書にウォルター・モズリイ『アントピア だれもが自由にしあわせを追求できる社会の見取り図』(共和国)、トーマス・ジーヴ『アウシュヴィッツを描いた少年』(ハーパーコリンズ・ジャパン)、ラーシュ・ケプレル『鏡の男』『墓から蘇った男』(扶桑社)など。映像作品にはドキュメンタリー『ほそぼそ芸術 ささやかな天才、神山恭昭』のほか、『H・P・ラヴクラフトのダニッチ・ホラーその他の物語』などがある

『カモン カモン』

基本的におしゃれだしテーマにも心惹かれる。そのうえ印象的な映像も多いのに、映画としては機能不全な印象を拭えない。というのがマイク・ミルズ映画の印象だったが、前作『20センチュリー・ウーマン』で来日した際に、「映画は簡単に作れるものではないから、撮影しているというだけでしあわせ」という意味の言葉を漏らしているのを耳にしてしみじみと共感し、「いつの日か、すみずみまでミルズらしくしかも過不足なく機能していて楽しめる作品が完成したらいいのになあ」と勝手に願っていたところ、それがかなったのがこの作品。すぐれた作り手には、「これを撮るために生まれてきた」と言える映画が一本はあるわけだが、ミルズにとってはひとまず本作がそれにあたるのではないだろうか。

『シェイン 世界が愛する厄介者のうた』

映画として特別なわけではないが、個人的なシェイン愛から。とはいえ、ザ・ポーグスの聴きはじめは、パブで知り合った英国軍退役軍人に「アイルランド人だけど、こいつらだけは大好き」と紹介された1989年なのでまったく遅いほうで、しかもその後も情報にうとく、喜び勇んで出かけた東京でのライヴのヴォーカルがジョー・ストラマーでがっかりしたあの頃、シェインはこうなっていたのかとか、単にアルコールに溺れてダメになっていったのかと思っていたけれど、そうなるにはきちんと理由があったのかとか、うすうす感じてはいたことがあきらかにされ、しかもあの頃のこじれた関係もすでに存在しないようだし、創作への意欲を語るシェインの現在の姿ときたら、もはやぎりぎりで生命を保っているような状態で涙を禁じ得ないという、スクリーンを眺めているこちらが勝手に忙しくなる作品。たぶん作り手たちも同様だったのだろうということが、アツく伝わってくる。

『Togo/トーゴー』

Netflixで配信中 https://www.netflix.com/jp/title/81504388

スーパーの向こうにはビーチらしき空の広がりがあり、近接する公園では主人公トーゴーが寝起きしている。そこは住宅街の外縁部でもあるようだが、坂道を上った先ではドラッグの取り引きがおこなわれている。トーゴーは住宅街の路上駐車スペースを“縄張り”とし、車を誘導・監視したり、車体を洗ったりすることで生活費を稼いでいる。住民との信頼関係もあるようだし、スーパーの駐車場を仕事場とする“仲間”が病院に行くときなどはそこを替わりに管理し、アガリを渡すこともある。われわれの目からするとユートピア的なバランスの取れた世界/コミュニティが出現していて、それが崩れはじめるところからジャンル映画としての物語が動きはじめるのだが、ここで描き出されるコミュニティのありかたは、“格差”や“階層”を超克する社会をイメージする上での刺激として重要と感じさせられる。ウルグアイの首都モンテビデオで撮影されたという物珍しさとは関係のない次元で、輝く珠玉の小品。

『聖なる証 The Wonder』

Netflixで配信中 https://www.netflix.com/jp/title/81426931

1862年、ジャガイモ飢饉の傷が癒えきっていないアイルランドの片田舎に、食べることなく生存し続ける信心深い少女が現れる。その“奇跡”を科学の視点から検証するために呼び込まれる、ヒロインの英国人看護師。当然のことながら、ホラーやファンタジーのジャンルでないかぎり、食べないまま生きられる人間はいない。だが本人の意志とは無関係に、それを求める事情や必要を持つ人間集団さえ存在すれば、“奇跡”はいつでもどこにでも出現するのであるという、おそろしくも普遍的な物語。劇映画としての組み立て(スタジオの構造物=カメラの背後にあるもの)を具体的に明かしてみせながら物語世界へと入っていくこの作品の構造そのものが、奇跡=入れ子状の噓のあり方に重なっているという秀作である。

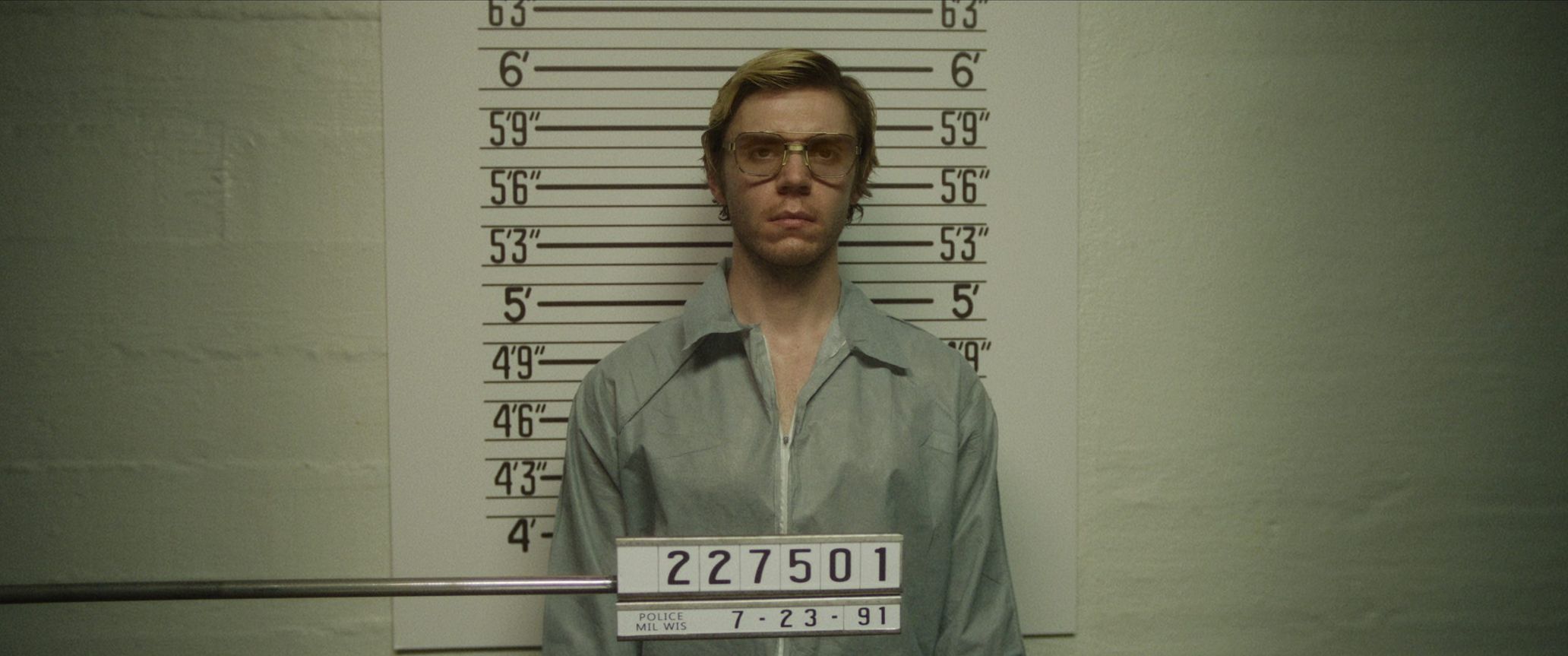

『ダーマー モンスター:ジェフリー・ダーマーの物語』

Netflixで配信中 https://www.netflix.com/jp/title/81287562

連続殺人の加害者と被害者、それぞれの事情ないし現実を描く作品は山とある。しかし、両方の側を描き出すことで、その両者を越える悪をなしたのが社会であることを提示する作品はあまりないように思う。配信/劇場公開を問わず長篇作品を“映画”と呼ぶのだとしたら本作は映画ではないわけだが、そういう意味で敢えてここに入れる。もちろん、現実の被害者およびその遺族からすれば不快極まりないどころか二次被害を成しかねない内容であるとの批判に異論はない。だがそれでも、この物語におけるダーマーの行動は本人でも止められないものなのであって、それを知りながら、“有色人種”“貧乏人”“同性愛者”に関わるが故に、異常事態の発生を知らされながらまともに対処しなかった警察=社会システムの悪を浮き彫りにする視点とその見せ方には、さすがライアン・マーフィーと感心させられた。「(毒親や機能不全家族といった枠組みを含む)社会の歪みがバケモノを生んだ」という紋切り型ではなく、バケモノは自然現象のようにいつでもどこにでも出現しうるものであって、重要なのはそれとどのように対峙するのかということのほう、ということなのだ。