2023年、大島渚監督作品の国立機関への収蔵予定に先立ち、全国で『戦場のメリークリスマス』『愛のコリーダ』の4Kデジタル修復版の大規模ロードショーが行われている。

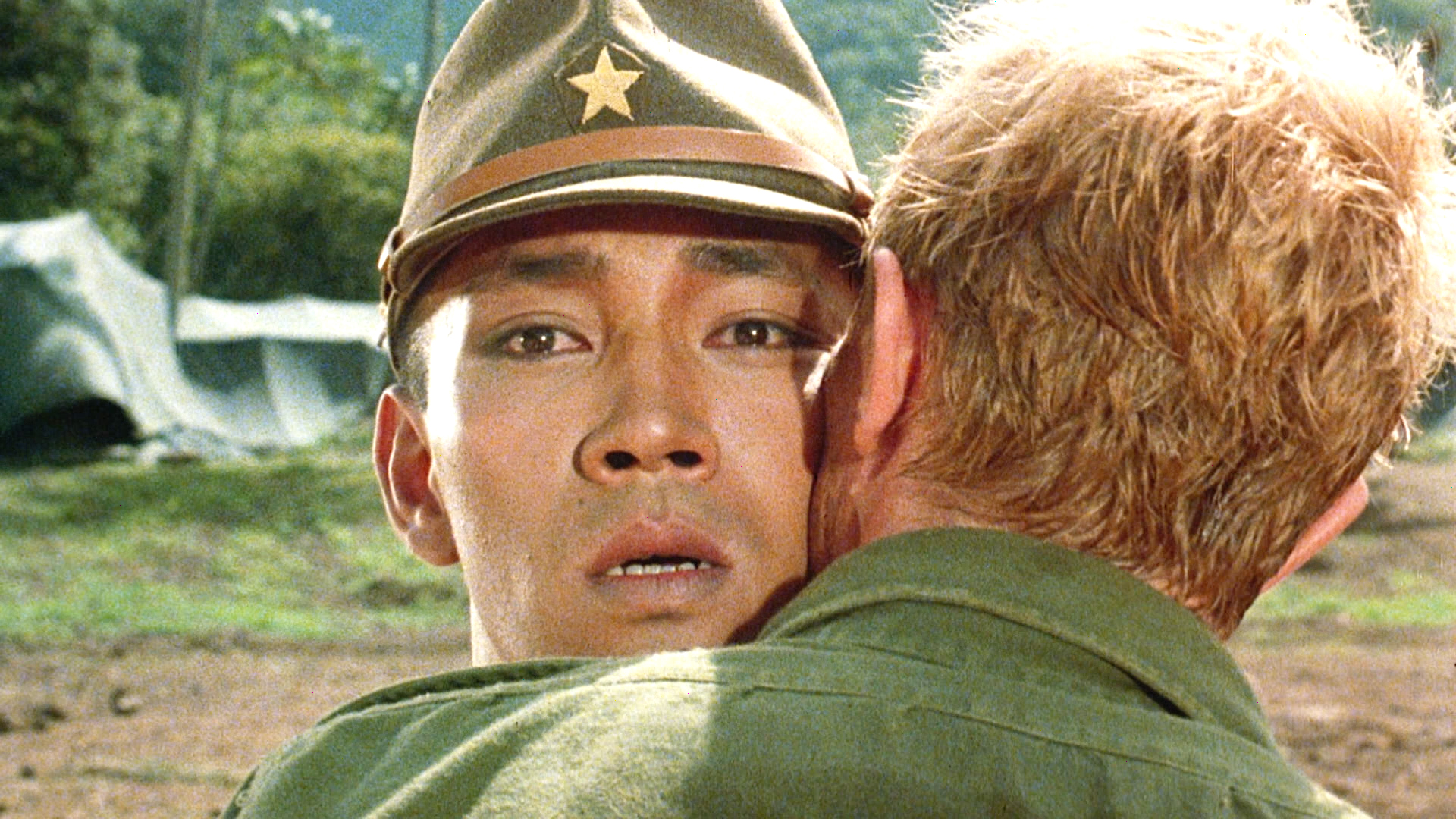

『戦場のメリークリスマス』(1983年公開、以下『戦メリ』)は、作家ローレンス・ヴァン・デル・ポストの短編集『影の獄にて』を原作として製作された。第2次世界大戦中の1942年、ジャワ島の日本軍捕虜収容所を舞台に、戦争の暴力の闇に覆われた中での「個」の有りようや生死の帰属先を正視しながら、現実の状況を超えて揺れ動く人間の魂のかたちを浮き彫りにする作品だ。

全国順次公開中

「個」を滅却し、是非を問わず「彼らの神=国(全体と秩序)」を守る意識に立脚するヨノイやハラ、日本軍人達。その精神性はハラの「I’m ready to die(=死ぬ覚悟はできている)」という言葉に色濃く映し出されており、戦時下で歪んだ厳正さは捕虜への常軌を逸した仕打ちとなって表れる。

対して、社会的規範や合理性といった現代的価値観に基づき、状況に適応しながら「個」を全うすべく生きるローレンスやヒックスリ、外国人捕虜達。美しく勇敢でカリスマを有するが、その精神は「自身と弟の生に対する欺瞞」という原罪に囚われているセリアズ。ローレンスはハラとの交流を通じ、彼ら日本軍人の根底にあるプリミティヴな祖霊信仰や死生観、個の魂の存在を洞察する。

ローレンスとセリアズの処刑を控えたクリスマスの夜、ハラは酒に酔った体(てい)で戯れながら、非実在の“Father Christmas”という祝祭のシンボルに個としての意思を託すようにして2人を釈放する。ヨノイはハラの行為を叱責するも、人知れずハラに恩賜のたばこを授ける。

セリアズは自身の命と引き換えにヨノイの囚われたる個の魂を解放し、捕虜達を救い、人々の裡に種子を植える。そしてハラは最期に再び、あの夜の「Merry Christmas, Mr. Lawrence」という言葉と輝くような笑みで、涙を浮かべたローレンスと自身の魂を解放する。

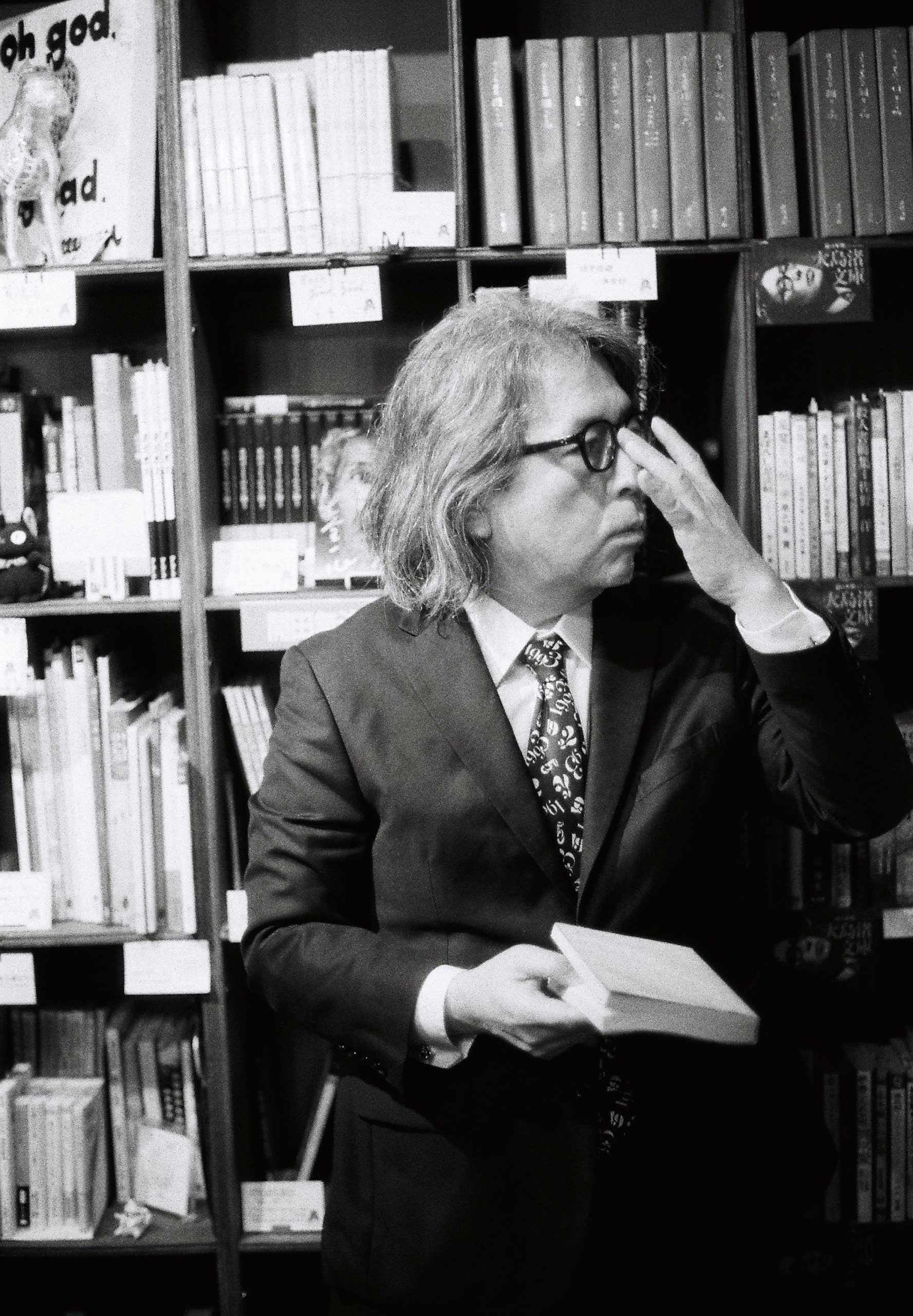

原作が緻密にたどる個の生に対する内省や、人から人に受け継がれていく許しと救いの種子について、特に心情面のエッセンスを凝縮し、ドラマティックに描いた『戦メリ』。大島渚研究の第一人者であり映画評論家、そして映画監督でもある樋口尚文に、本作の製作背景や魅力について伺った。

映画監督・評論家。1962年生まれ。編著書『大島渚全映画秘蔵資料集成』(国書刊行会)がキネマ旬報映画本大賞2021で第1位に選出。主な著書に『大島渚のすべて』『黒澤明の映画術』『実相寺昭雄 才気の伽藍』『秋吉久美子 調書』『ロマンポルノと実録やくざ映画』『「砂の器」と「日本沈没」70年代日本の超大作映画』『「昭和」の子役 もうひとつの日本映画史』『グッドモーニング、ゴジラ 監督本多猪四郎と撮影所の時代』他多数。映画の監督作に『インターミッション』『葬式の名人』がある。「大島渚文庫」「青山真治文庫」等、映画人の棚が集う神保町のシェア型書店「猫の本棚」の運営も行う。

撮影協力 「猫の本棚」

大島渚が『戦メリ』で到達し得た、「ラディカリズムとポピュラリティの共存」

――『戦メリ』は深遠な主題を核としながらも、出演者が放つ個性の輝き、不朽の名曲となったテーマ音楽に彩られ、大島監督作品の中でも特に幅広い層のファンを多数擁しています。本作の特異な点についてお聞かせください。

樋口尚文(以下、樋口):大島渚は世代によって捉えられ方が大きく異なる監督です。1950年代の映画黄金期、大島監督が京都大学法学部卒業後に就職した松竹は最もコンサバな映画会社でしたが、そこで彼は主題と方法において従来の日本映画の定式を打ち破る作品を撮り、1960年代には独立プロ「創造社」を立ち上げました。大島監督の型破りな作品は、当時の安保闘争から学生運動の季節にかけての激動と模索の時代に歓迎され、先鋭的なトップランナーとして当時の若者に支持されていました。この頃からのオールドファンは大島監督を孤高な反権力の闘士として仰いでいたわけですが、本人は「ポピュラーでありながらラディカルな激しい存在でありたい」という欲ばりな考えの持ち主でした。

こうした大衆性にくるんで先鋭的なものを人々に届けたいという意志は、彼が監督時代の初期から一貫して持ち続けていたものです。戦後左翼はポピュラリティを獲得しないまま隘路に入り敗北していった、独りよがりでは意味がない――そんな思いが根底にあったのではないでしょうか。例えば大江健三郎原作の社会派映画『飼育』(1961年)の黒人兵役にスター歌手ハリー・ベラフォンテを起用しようとしたり、『新宿泥棒日記』(1968年)で横尾忠則や唐十郎といった当時のアングラ・アイコンを起用するなど、作品自体は極めて作家的なのにジャーナリスティックな「記号」を盛って話題性を高めようとしました。

それから約20年後、大島監督はこの初志に則って、国際的なマーケットや映画祭を視野に入れた『戦メリ』の製作機会を開拓するに至りました。最初は当時の日本映画大作ブームにあやかって実現を図ろうとしたため、企画書段階ではオーソドックスな文藝大作という触れ込みで、出演候補として国内外の正統な大物俳優の名前が挙がっていました。しかし俳優陣の意向やスケジュールの関係から叶わず、直前になって坂本龍一とビートたけしの出演が決まりました。大島監督は坂本さんをもともと知らなかったようですが、人物のプレゼンスにかけては嗅覚が非常に鋭かった。そしてこのキャスティングが『戦メリ』に特異な作家性だけでなくポピュラリティを与える決定的な要素となりました。

『戦メリ』におけるポピュラリティの獲得は、かねて大島監督が願っていた観客との出会い方の1つの達成点だったかもしれません。それまで大島映画といえば、ミニシアターで厳かに上映されるアート作品というイメージでした。しかし『戦メリ』はセンセーショナルなキャスティングが威力絶大で、その作家的な内容にも関わらず、直前には『E.T.』という超ヒット作を上映していた洋画系の大劇場での公開が決定。オールドファンからは「奇を衒ったウケ狙いのキャスティングだ」といった批評もありましたが、やはり若い世代からは熱狂的な反応があり、特に少女達の高い支持を得たのです。上映初日の舞台挨拶では、少女達の歓声の中、大島監督が山本寛斎さんデザインの「THE OSHIMA GANG」Tシャツにバンダナという出立ちで、アイドルのように舞台に走って登場していました(笑)。

映画評論家は『戦メリ』を「東洋と西洋の文化的対立を描いた映画だ」と評していましたが、大島監督は「そんなものは描いていない」と一蹴。「これは人が人に惹かれていくことを描いた映画だ」と、性急でエッセンシャルな言葉で表現していました。さまざまなしがらみ、背負っているもの、プライド、ある種の巡り合わせなど……数々の困難な状況に束縛され、仮に最終的には成就しないとしても、理屈抜きに人間は人間に惹かれるものであると。

一方で『戦メリ』ファンの少女達は、初めて大島監督の映画に触れたにも拘らず、『戦メリ』を難解な作品としてではなく、このシンプルな本質を捉えていたのです。当時彼女達が大島監督宛に送った手紙には、そのことが一生懸命な言葉で綴られていました。大島監督もまた、「『戦メリ』を本当にわかってくれている」という感慨から、その手紙を大切に保管し、返事も書いていました。うざいオールドファンのように理屈やゴタクを並べることなく、一足飛びに物事の核心に向かう「性急さ」において、なんと大島と「戦メリ少女」達はシンクロしきっていたのです! 事ほどさように『戦メリ』は「ラディカルとポピュラリティの共存」という大島渚の理想が実現を見た作品と言えるでしょう。

大島監督が追求した「本物のプレゼンス」と、予定調和ではないバロック的バランス感覚

――坂本龍一さんやビートたけしさんは俳優経験がなかったからこそ、彼ら自身が『戦メリ』のシナリオや原作から受けた印象をストレートに反映させた、鮮烈な演技となったのでないかと思います。こうした非職業俳優の起用と映画作品としての完成を両立させる、大島監督のバランス感覚についてお聞かせください。

樋口:大島監督は「自分の指示にただ忠実なだけのスタッフはつまらない」という考えを持っており、出演者に対してもテクニカルな演技は望まず、想定外の何かを見せてくれることを期待していました。『戦メリ』撮影にあたって演技経験のないキャスト本人が不安そうな様子を見せても、自分はあなたの技巧ではなく存在感を買っているのだから大丈夫、あなたに任せる、と伝えていた。何も言わず相手に委ねることは、実は相手にとっては責任重大な注文でもあり、監督としても勇気のいる行為です。だからこそ、大島作品の俳優にはスリリングな出たとこ勝負ならではの演技の鮮やかさ、勢いがあります。

映画における演技の本質はテクニックではなく「プレゼンス」であるという持論から、大島監督はキャスティングの優先順位を「1に素人、2に歌うたい、3・4がなくて、5が映画スター」であると語っていました。素人を起用した最高傑作は『少年』(1969年)でしょう。主人公の少年役を探し求めて目黒の孤児院をたずね、実際の孤児を抜擢し、「本物のプレゼンス」を描き出した作品です。

また、大島監督は大体1ショットをわずか1〜2テイクで撮るので既成の俳優達は驚くのですが、これが非職業俳優の生きの良さを上手く捉えるんですね。一方でデヴィッド・ボウイも『戦メリ』ではところどころ彼独自の解釈によるユニークな演技を見せてくれますが、その良い意味での違和感を大島監督は喜んだことでしょう。

作品全体として『戦メリ』の構成はどこか不格好で、ある種バロック的な不均衡というか、精緻なシナリオを勢い任せで撮って、ザクザク繋いだような印象を受けます。例えば、独房に収容されたローレンスとセリアズが壁越しに対話するシーン。ローレンスの回想は短い口述にとどまり、セリアズの回想は詳細に映像で展開される。明らかに絵的にアンバランスです。というのも、本作で唯一女性が登場するローレンスの回想シーンは撮影してあったのにすべてカットされたんです。ここはたとえ作品としての均衡を欠いても、男性だけの映画にしたほうが作品が強くなると、大島監督が独自の感覚や生理を反映させた結果ですね。

この他『戦メリ』はキャスティング、ロケ地、撮影トラブル等、あらゆるアクシデントや変更をむしろ味方につけることで想定外の魅力へ向けて弾けていきました。その製作過程自体が、不器用に人々がぶつかりあい、やがて交感が開花する本作の物語と重なるように感じます。

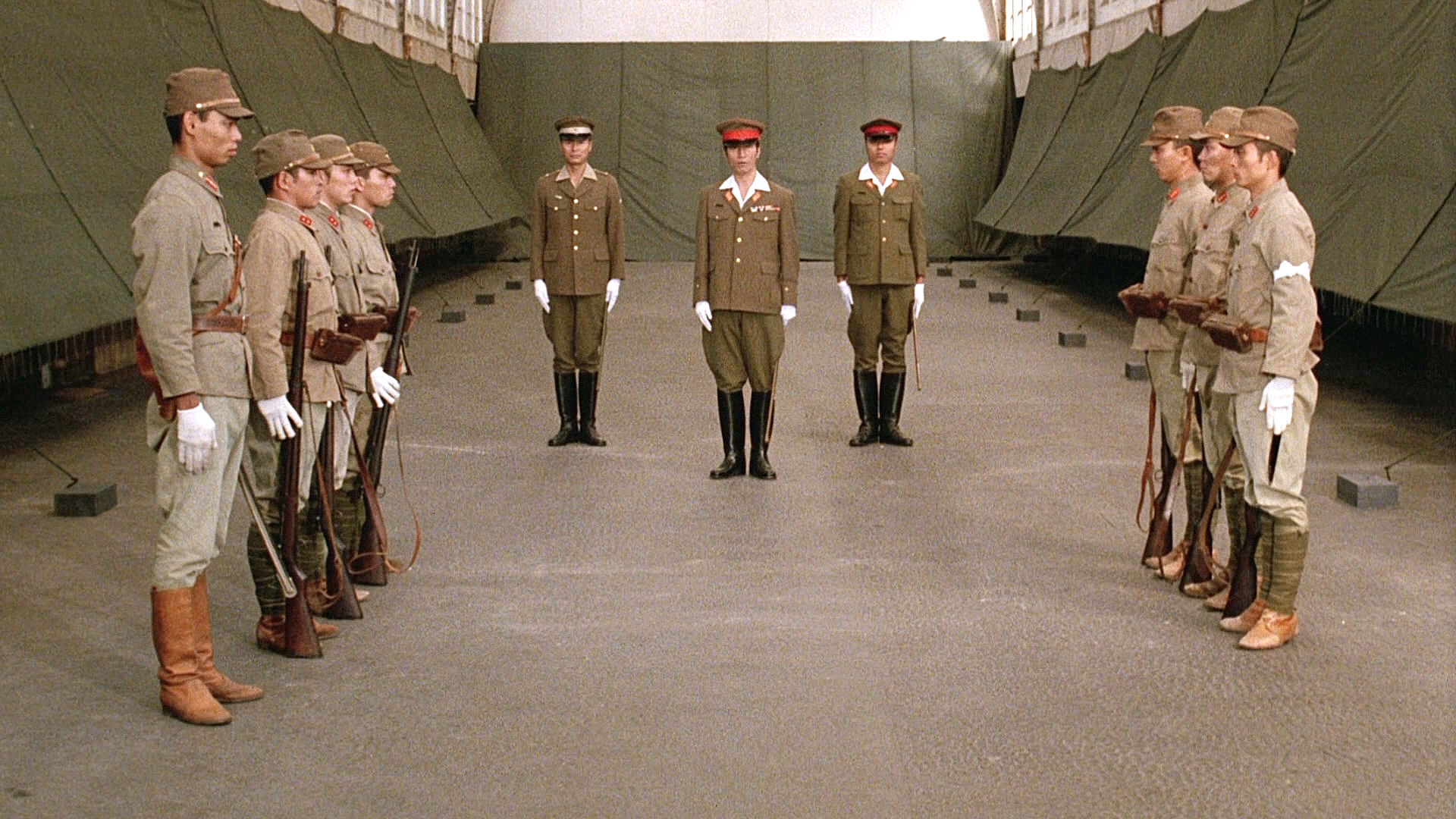

『戦メリ』の世界観を完成させた音楽と美術

――本作の舞台設定は戦時下のジャワ島でありながらも、坂本龍一さんによる神秘的な楽曲と、美術監督の戸田重昌さんによるコンセプチュアルなセットによって、「世界のどこにも属していない場所」であるかのような印象を受けます。大島監督が本作を通して描きたかったという「一種のユートピア」が、まさに音楽と美術によって完成したように思います。

樋口:映画音楽史上に残る『戦メリ』の楽曲は、当初大島監督がデヴィッド・ボウイに製作を依頼したところ「出演に専念したい」と断られ、後に坂本さんが自発的に「音楽をやりたい」と申し出たことで誕生したものです。大島監督は音楽家に対してもオーダーや方向性を提示せず、作家の創造性との想定外の掛け算を期待していました。黒澤明監督のような、自分自身の中にある完成したイメージをもとに緻密な指示を出す映画監督とは正反対のタイプでした。

美術監督の戸田重昌さんは、あまりにもその美意識が特異に研ぎ澄まされていたために、ついに通俗的に要約されなかった人です。だから同時代の評論家のほとんどがその凄さに気付いてすらいなかった真の鬼才ですね。大島映画に漂う不穏なイメージの魅力は戸田さんの美術による効果が大きい。小林正樹監督の映画『怪談』(1964年)では、戸田さんの強烈なセンスが炸裂したセット造形に巨額の製作費がかかり、最終的に製作プロダクションが潰れてしまった……という逸話もあります。うわさを聞きつけた大島監督がそんな戸田さんにぜひ会ってみたいと思い、一体どんな奇人が来るのかと構えていたら、意外にも物静かで礼儀正しい佇まいの方で、これは本物の映画狂人だと(笑)彼に惚れ込んだようです。そして大島作品は作家性が強いだけに製作費は慎ましいことが多かったわけですが、戸田さんは予算をかけなくとも、その美意識を発揮できる特異な才能もありました。例えば風景の一点に異様なものを置く。さながら華道のように、風景を「生ける」ことで世界観を一変させる。他にこんな美術監督はいないでしょう。

『戦メリ』の映画美術にしても、よく見るとかなり異様な審美性に占められているのに、それが奇を衒った粉飾ではなく、あくまで作品の本質から導き出されたイメージなので驚くほど違和感がない。一番の具体例はあの主舞台となる収容所のセットで、観客は何も抵抗感なく観ているけれども、実際にはあんな収容所はあり得ません。というのも、あの原木とコンクリートと軍幕テントで構成されるセットは、まるでガラス張りの温室のようです。『戦メリ』原作の原題は“The Seed and the Sower (種子と蒔く者)”で、まさにこの収容所は対立する人々の心に和解の種子が蒔かれ、育まれてゆく舞台、すなわち温室なんですね。その本質を踏まえているからこそ、実際の収容所はあのような見た目ではないのに、当時のデヴィッド・ボウイも、坂本さんの付き添いで現地に行ったピーター・バラカンさんも、完成したセットを一見して全く違和感を覚えなかったそうです。

――今回の4K版ロードショーは、新たに現在の若い世代が『戦メリ』に出会うきっかけにもなりますね。

樋口:大島監督が『戦メリ』に込めた「人は人に惹かれるということ」「真の自由さを獲得することの困難さ」というテーマは、本作公開当時よりも「分断と格差の時代」と呼ばれる現在のほうが素直に理解されるのでは、と思っています。特にLGBTQの意識が標準装備されている若い世代は、かつての「戦メリ少女」達のように、この作品の本質をごく直截に、ヴィヴィッドに捉えるのではないでしょうか。初公開から40年を経た今回の公開劇場では、満員の若い観客が実に率直な感動を表明していて、この作品に時代がやっと追いついたと感じています。

■戦場のメリークリスマス 4K修復版

全国順次公開中

©大島渚プロダクション

公式サイト:unpfilm.com/senmeri2023

Direction Akio Kunisawa

Photography Hiroto Nagasawa