レゲエのサブジャンルとして1970年代のイギリスで誕生したスウィート&メロウな音楽、ラヴァーズ・ロック。そのサウンドを日本で広く伝えることに寄与したのが、2001年に誕生したコンピレーション・シリーズ『RELAXIN’ WITH LOVERS』だ。1作目で今は亡きデニス・ブラウン&カストロ・ブラウン設立の名門レーベル〈DEB〉の音源を世界で初めてCD化した同シリーズは、その後もレーベルをまたぎながら、レア曲から名曲まで選りすぐりのラヴァーズ・ロックをコンパイル。2005年までに8作をリリースし、日本のラヴァーズ・ロック受容、再発見において重要な役割を果たした(別途、スピンオフの和物版が5枚あり)。

絶妙な選曲に加えて、同シリーズを魅力的なものにしていたのが、そのジャケットだ。そこに配されているのは、写真家・石田昌隆が1984年に南ロンドンのブリクストンへと渡り、フィルムへと焼き付けてきた光景、人々の姿。ジャマイカ系移民も多く暮らす同地は、イギリスにおいてレゲエという文化・音楽が育まれていった街であり、昨年40年以上の時を経て日本初上映された映画『バビロン』(1980年)の舞台ともなったシーンの重要地である。

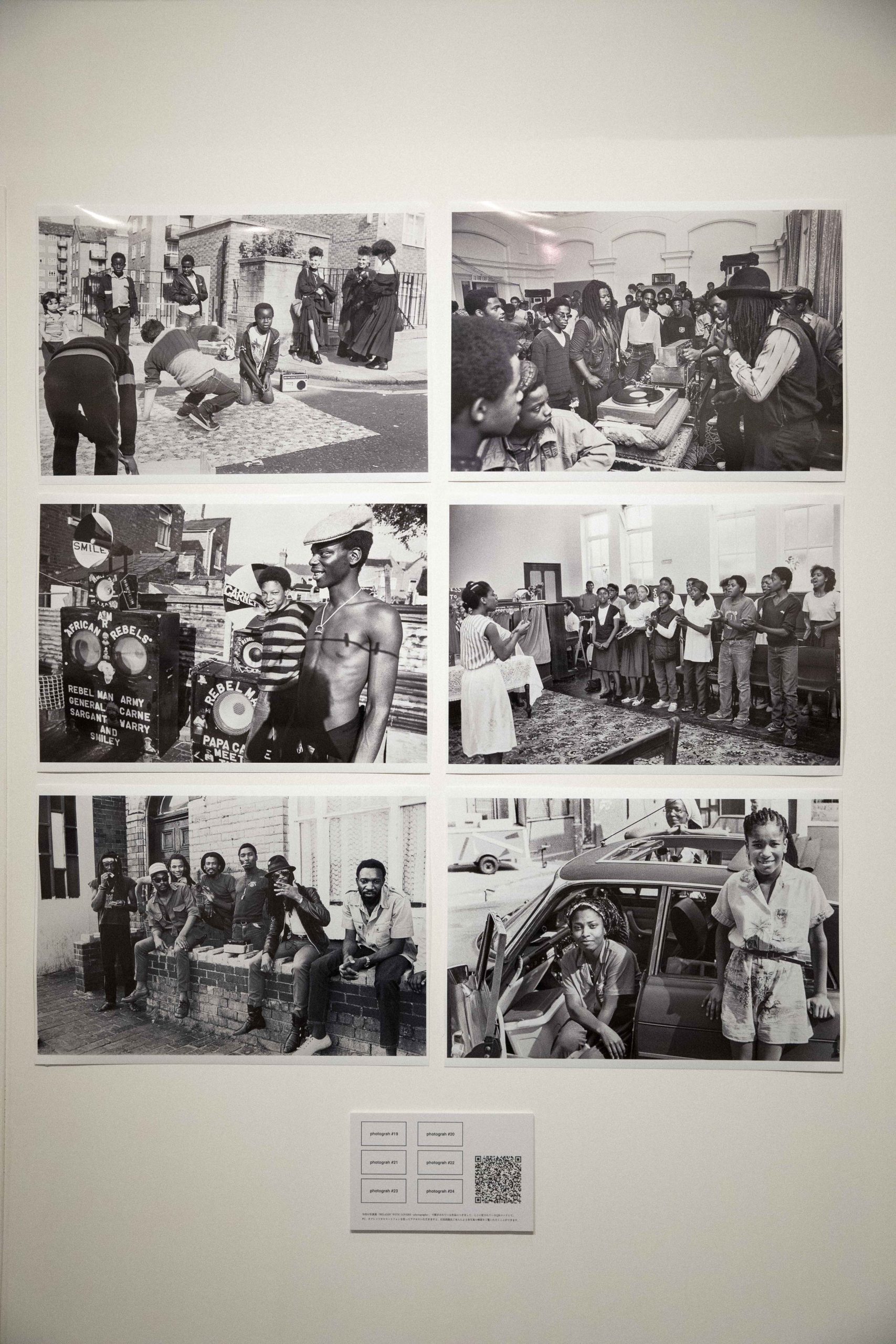

現在、神泉のギャラリーJULY TREE(ジュライ・トゥリー)にて、『RELAXIN’ WITH LOVERS』シリーズのジャケットに使用された作品を含めて、石田がブリクストンなどで撮影してきた36作品から構成される写真展「Masataka Ishida Photo Exhibition RELAXIN’ WITH LOVERS~photographs~」が開催中となっている。石田は何を思いブリクストンに向かい、そこで何を感じたのか。1981年に暴動が起こったことからもうかがえるように、タフな現実があった中で、なぜラヴァーズ・ロックというロマンチックな音楽が生まれたのか──。1984年のロンドンで写し出された、今も輝きを失わない鮮烈な写真たち。そこから呼び起こされる記憶や物語について、展示会場を訪れた音楽ライター・松永良平が、石田に尋ねた。

フォトグラファー。著書/写真集は、『1989 If You Love Somebody Set Them Free ベルリンの壁が崩壊してジプシーの歌が聴こえてきた』(2019年)、『Jamaica 1982』(2018年)、『ソウル・フラワー・ユニオン 解き放つ唄の轍』(2014年)、『オルタナティヴ・ミュージック』(2009年)、『黒いグルーヴ』(1999年)。撮影したCDジャケットは、Relaxin’ With Lovers、ジャネット・ケイ、ガーネット・シルク、タラフ・ドゥ・ハイドゥークス、ヌスラット・ファテ・アリ・ハーン、ジェーン・バーキン、フェイ・ウォン、矢沢永吉、ソウル・フラワー・ユニオン、カーネーション、濱口祐自、OKI DUB AINU BANDほか多数。旅した国は56ヵ国以上。

Twitter:@masataka_ishida

Instagram:@masataka_ishida

イギリスに渡ったレゲエの変化を見たくて、1984年のブリクストンへ

──今日、こちらに取材に伺う前に、場内ではQRコードで読み取ることができる写真ごとに石田さんが書かれたコメントを読んできました。その一連のコメント自体の情報量の多さ、記憶の確かさが分厚い読み物のように思えて、実際に写真と重ね合わせることで素晴らしい体験になると思えました。

それも踏まえて、あらためて84年のブリクストンにあったリアルライフを撮られた写真の数々とラヴァーズ・ロックという音楽が21世紀に出会った偶然と必然について、石田さんの視点からお話を聞かせていただけたらと思ってます。

石田昌隆(以下、石田):去年、『バビロン』(1980年イギリス、フランコ・ロッソ監督)という映画が初めて日本で劇場公開されて、ロンドンのレゲエのリアルな世界が知られるようになりました。実はあの映画、80年代初頭に自主上映が都内で行われていて、僕はたまたまその上映を見に行っていました。それまではイギリスというと、バッキンガム宮殿とかロンドン・ブリッジみたいなテレビで見る映像くらいしか知らなかったから衝撃を受けましたね。もちろん、アスワドやリントン(・クウェシ・ジョンソン)みたいなイギリスのレゲエはすでに聴いていたんですけど、『バビロン』を見てそういう音楽と、その向こう側にある風景が初めて結びついたんです。

82年に初めてジャマイカに行きました。80年代前半までは、現地に行く航空費が高かったので2年に1回くらいしか海外旅行はできなかったけど、行ってしまえば滞在費は安かった。だから、1度行ったら3ヵ月はいようと決めて、ジャマイカにも3ヵ月いました。その続編的な感覚で84年のイギリスにも行ったんです。ジャマイカにまた行きたい気持ちもあったけど、やっぱりジャマイカとイギリスの関係性の中でレゲエという音楽がどう変化していったのかを見たかった。その時イギリスに行くと決めたのが、今思えば良かったなという部分はありますね。ロンドンにいるジャマイカ人と話す時にも、僕が先にジャマイカに行っていたことが会話のいいきっかけになって助かりました。

──当時は、現地のリアルな空気を知る機会もすごく少なかったでしょうね。

石田:日本からイギリスに行く人達は割と多かったんですよ。ロンドンでニューウェイヴ系のライヴに行くと「また会ったね」みたいな感じで挨拶する日本人の知り合いが常に2、30人くらいはいるという状況でした。だけど、ブリクストンの黒人達に目を向けている人は、僕の他にはいなかった。60年代アメリカの公民権運動に着目していた人は写真家の吉田ルイ子さんなどがいらしたんですけど、UKに関しては日本ではあんまり手がつけられてなかった。

──ブリクストンに拠点を定めて街や人をカメラに収めていくことにはかなりの緊張感があったのでは?

石田:いや、それはあまりなかったです。(ブリクストンに)住むのはすごく簡単なんです。情報誌『Time Out』の後ろの方のページに、今でいうエアB&B的な募集の広告がたくさん出ていて、それを見て探します。朝食付きで、1週間1万円くらいの条件で宿を見つけて、そこを拠点に動きまわることにしました。あとは『NME(New Musical Express)』や、黒人音楽関係だと『Black Echos』(1976年創刊)など音楽紙でひと通りライヴのスケジュールなどをチェックして。だけど、サウンドシステムの告知は『Black Echos』にも出ていない。レコード屋に置いてあるフライヤーや街の貼り紙を見てスケジュールがわかるんです。

サウンドシステムに行くと、白人はほとんどいないし、そういう場所で写真を撮る人もあまりいなかった。僕は現場で主催の人に挨拶をして、それから撮ってました。ストロボを炊くからすごく目立つんですけど、写真を撮ることによるトラブルは全然なかったです。ただ、2回くらいトラブルになりかけたことはありましたね。ジャマイカ人屋台が集まるいい雰囲気の「フロントライン」という場所があるんですけど、そこにはドラッグを白人客に売るような人達もいて、彼らは撮られたくない意識がある。「お前、何撮ってるんだ」とナイフで頬をペタペタされたんですけど、そのときは現地の知り合いが「こいつは勘弁してやってくれ」と仲裁してくれて助かりましたね。

──モノクロの写真を通じても、石田さんの写真からは艶かしさを感じます。

石田:もしも僕が外国人写真家で、東京を訪れるとしたら、小岩、赤羽、下北沢、高円寺といった環七沿いの街を主にすると思うんです。どこの街に行っても中心部は有名なものがいろいろあって、郊外に行くと住宅地。僕の経験則では、その境目くらいの位置が面白いんです。それが東京でいうと環七沿いくらい。ロンドンは地下鉄の料金が中心からゾーン分けされているんですが、その「ゾーン2」のあたりが下町的で黒人も多くておもしろいんです。

ゼロ年代に再発見・再認識されたラヴァーズ・ロック

──ラヴァーズ・ロックという音楽も、そんな風土から生まれていったんでしょうか。

石田:84年に行ったときは、『バビロン』で知ったアスワドとリントンの音楽が生まれた街を撮ろうという意識が強くて、僕自身はラヴァーズ・ロックに関してはぜんぜん認識できてなかったんですね。日本だと93年にジャネット・ケイの「Lovin’ You」がヒットしましたけど、「ちょっと軟弱な音楽なんだ」と思ってたくらいなんです(笑)。86年にシュガー・マイノットが来日した時にインタビューして、ラヴァーズ・ロックとしてヒットした「Good Thing Going」(1981年)について聞いたら「あの曲は売れるために魂を売って作ったから、あれよりも『Sufferer’s Choice』を聴いてくれよ」って言われました(笑)。そういう発言を聞いて、僕も「やっぱりラヴァーズ・ロックは売れるために取り繕った音楽で、本線はルーツ・レゲエ。ハードな現実で起こったことを歌っているのがレゲエの核心だ」と、ずっと思ってたわけです。

ところが、この『Relaxin’ With Lovers』のシリーズが始まる2001年の、ちょっと前くらいかな。リントンみたいなシリアスな音楽も、ラヴァーズ・ロックも、実はデニス・ボヴェル達が作っているから当然同じような背景で生まれているし、一方はポリティカルで、一方はスウィートになっただけで、実はコインの裏表なんだということにレゲエのマニアの中でも気付き始めた人達が現れたんです。僕はぜんぜん気が付いてなかったんだけど(笑)。その発見は、日本のマニアは早かったように思います。

薮下晃正(『Relaxin’ With Lovers』ディレクター):当時「LOVERS ROCK NITE」を開催してた藤川穀(元レゲエ・マガジン)さんを筆頭にLittle Tempoの土生(“TICO” 剛)くんやSEIJI(”BIG BIRD”)くん達も、ラヴァーズ・ロックの12インチがいいと気が付いたんです。B面にダブも入ってるし。しかも当時はまだ二束三文で買えたんですよね。

石田:薮下くん達が『Relaxin’ With Lovers』を始めるにあたって、レーベル名を「15 16 17」にしたんだけど、当時、15 16 17なんてイギリスでも注目してる人はほとんどいなかった。イギリスで2002年にBBCが『The Story Of Jamaican Music』という特別番組を1時間で3回連続でやったんですけど、その中でグレゴリー・アイザックスが「ラヴァーズ・ロックが好きで、特にジャネット・ケイと15-16-17を聴いてた」って証言している。それが2002年。だから、『Relaxin’ With Lovers』の方がちょっと早かった。

というか、コミュニティ内では常識だけど、外に出るとほぼ誰も知らないラヴァーズ・ロックというすごく特別な音楽の発展があったということは、2000年代になってから初めてわかったんです。僕が84年にいた時のブリクストンを思い出すと、ナチュラル・タッチというグループの「Gimme Good Loving」(1983年)という曲がものすごく流行ってた。どこのサウンドシステムに行ってもかかってました。でも、サウンドシステムに来るような人は全員知っていたはずだけど、その外側にいる普通のロンドン中心部のHMVに行くような音楽好きの耳にはまったく届いていなかった。あれがラヴァーズ・ロックだったんだというのは2000年代になってあらためて認識したんです。今回の展示では、ナチュラル・タッチの写真を撮っていたことを思い出して、初めて出品してみました。

右:「July Tree」を収録するニーナ・シモンの1965年リリースのアルバム『I Put a Spell on You』

──「外に届いていなかった」という表現が印象的なんですが、実際問題、何が内と外を分け隔てていたんでしょう?

石田:ラヴァーズ・ロックは、やっぱりロンドンの音楽なんですよ。84年にロンドンに行って驚いたことの1つが、白人と黒人の間の壁がすごく厚かったこと。例えば、スペシャルズはコヴェントリー(イギリス中部の都市)でしょ。あそこやブリストルやバーミンガムでは80年代に白人と黒人が一緒に音楽をやる機会がたくさんあったけど、ロンドンはほとんどない。唯一の例外はドン・レッツの半径50メートルくらいにいる、エイドリアン・シャーウッド、スリッツ、ジョー・ストラマー、ジョン・ライドンみたいな人達くらいでした。

具体的に僕がいちばん驚いたのは、1984年7月7日、南ロンドンのクリスタル・パレスにあるサッカー場で開催された「レゲエ・サンスプラッシュ」です。アスワド、ブラック・ウフル、デニス・ブラウンといった最高のメンツに加えて、プリンス・バスターや、初めてイギリスにお目見えするザ・スカタライツが出るから2トーン好きの白人もたくさん来るものだと思っていたし、当時、飛ぶ鳥を落とす勢いだったサニー・アデも出るからワールド・ミュージック好きの白人も来るものだと思ってました。ところが観客は「ここがロンドンか?」と驚くほど、ほとんど黒人なのでした。ロンドンでは黒人の音楽の現場には白人だとなかなか行けなかったのが現実だと思います。90年代になってロンドンに行った人に話を聞くと、ジャー・シャカのサウンドシステムには結構白人客がいたと言うんですけど、それは90年代になってからの変化なんです。『バビロン』の時代は完全に黒人しかいなかった。僕は白人じゃないし、いちばん気楽な立場でした。白人のカメラマンには、僕みたいな写真はなかなか撮れなかったはず。

ただ、1970年4月26日、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで、デスモンド・デッカー&ジ・エイシズ、ミリー・スモール、ボブ&マーシア、ザ・メイタルズ、ジョン・ホルトらが出演して、1万4000人の観客が集まった「ウェンブリー・レゲエ・フェスティヴァル1970」という大イベントが開催された時は、白人のスキンヘッズ達も観客として結構いたらしいんです。『バビロン』で、ブリンズレー・フォード(アスワド)が演じるブルーと、アイタル・ライオンのクルーで唯一の白人、カール・ハウマン演じるロニーが、テムズ川の南岸を歩いているシーンがあります。そこでロニーは「初めてマリファナを吸ったのは、スキンヘッドだった時。68年だったか69年だったか。ウェンブリーで、デスモンド・デッカー&ジ・エイシズや、『My Boy Lollipop』を歌っている人、誰だっけ(ミリー・スモール)、彼らが出たコンサートを見た」と話しているシーンがあります。

タフな現実から生まれた、甘くやさしい音楽

──ラヴァーズ・ロックの甘さや、含むところのないラブソング性というのは、やはり厳しい現実との対比なんでしょうか?

石田:ラヴァーズ・ロックに関しては、1975年に女性シンガー、ルイーザ・マークから始まったという明確な定説があります。ただし、いつまでラヴァーズ・ロックがあったかというのは人によって解釈が違う。僕の解釈は84、85年で終わりなんです。それ以降も、音楽もスタイルとしてラヴァーズ・ロック的な曲はたくさんあります。でも、音楽的にはラヴァーズ・ロックだとしても、社会背景としては終わっている。なぜ終わったかというと、社会の風景がすごく変わったからなんです。具体的には、日本にも80年代半ばにバブルが来たように、イギリスにも好景気が来た。ロンドン・ブリッジの南側がウォーターフロントとしてのオシャレエリアとして開発されたり、レアグルーヴやアシッドジャズなどのクラブカルチャーは、景気が良くなった時代にできた文化という印象が強いです。

──興味深いですね。

石田:広義のラヴァーズ・ロックという意味で、音楽面だけでいえばそれ以降の時代にもいい楽曲はあるとは思うんですけど。

──景色を連れ立ってはいない。

石田:そうです。でも、そういう背景が明確になったのも、2000年代になってからです。その皮切りが、この日本制作の『Relaxin’ With Lovers』シリーズや、2002年のBBCのドキュメンタリーだった。あと2011年にメネリク・シャバズという人が『The Story Of Lovers Rock』というドキュメンタリー映画を発表しました。その内容が圧倒的に明確なんです。サウンドシステム文化や81年4月のブリクストン暴動(高圧的な警察と不満を抱えた地元黒人達の深刻な対立を背景に起きた3日間にわたる暴動で、多くの逮捕者を出した)という背景とラヴァーズ・ロックは不可分だとはっきり言っている。しかも、ラヴァーズ・ロックの映画なのにリントンが出演していたり、ナチュラル・タッチのヴォーカルのポーリン・トーマスがのちのキャロン・ウィーラーのようにポリティカルな発言をちゃんとしている。彼女のそういう証言が聞けたのは、嬉しかったですね。ナチュラル・タッチは、僕が現場で体験した本来の意味でのラヴァーズ・ロックのグループだったので。

──84年当時は視覚も聴覚も含めていろんな情報を浴びるように体験されていたから、何年か経ってそういうことだったのかとわかるという感覚も理解できる気がします。そこには戻れないけど、いたおかげで明確に再定義はできる。そこをちゃんと伝えられるというのはいいことですよね。

石田:写真のいいところはね、よくわからない状態で撮っても「とりあえず写ってる」ということなんです。今回展示した写真の中でも、そういうものがあります。サー・コクソン・インターナショナルという当時の有力なサウンドシステムに行った時、DJのジャー・スクリーチーという人を撮ろうと思っていたんですが、横にいたふたりも写真を撮られる意識でポーズを取ったんですね。それがマフィア&フラキシーだと後でわかりました(笑)。撮った時はわからなくても、後でわかる。リントンを撮った時も、(彼のイメージである)スーツじゃなくてジャージで来たのでその時はすごくがっかりしたんですけど、『STUDIO VOICE』(1996年6月号/《特集》 Loud Minority やられたらやりかえせ)で大きく表紙にしてもらったとき、誰かの指摘でそのブランドが「フレッドペリー」だったと初めて気が付きました。

──『Relaxin’ With Lovers』のジャケットに使われているのを写っていた市井の人達が何かのきっかけで自分の写真を見つけることがあったら、感慨があるでしょうね。石田さんの写真からは、自分達が暮らしていた時代と空気も含めて音楽と一緒に甦ってくると思うので。

石田:僕の場合は「いい写真を撮る」というのが人生のテーマになっている。「いい写真」とは何なのかというと「自分が気にいる写真」。自分が気にいるためには、写っているものがいいと思いたい。だから何を撮ればそう思えるか、から発展して、音楽も聴いてみようかと思う。僕の順番はそれなんです。自分が気にいる写真を撮りたいと思うことがいろんなことを知るきっかけになっているわけです。

──そういう姿勢も含めて、ラヴァーズ・ロックがあった時代を石田さんの写真がクロスしているからいいコンピになったし、今回も素晴らしい展示になっていると思います。もともとラヴァーズ・ロックが大好きで、というところから出発してない。そこの巡り合わせが緊張感にもつながっているし。情報量を絞っているけど、全部が伝わる。

石田:そこは偶然なんですけどね。おもしろい展開にかかわることができたなという感じです。

薮下:ミック・ハックネル(シンプリー・レッド)が〈Blood & Fire〉ってレーベルをやっていて、そこで70年代のレゲエ・ソウルをレアグルーヴ的に選んだ『Darker Than Blue : Soul From Jamdown 1973 – 1980』ってコンピを2001年に出してたんです。ジャケットには70年代の黒人達のポートレートを使ってて、すごくかっこよかったんですよ。そういうのがいいなと思っていた時に石田さんの写真を『STUDIO VOICE』で見て、ガツンときました。お話ししたら、ちょうど84年頃ブリクストンに住んでたと聞いて、これはもう決まりだなと。

石田:リントンやアスワドの世界を撮ってたつもりなんですけど、実はラヴァーズ・ロックの世界を撮っていたというのは、撮影から20年後くらいにわかった面白いことなんです。薮下くんとも『Relaxin’ With Lovers』に関わるまで知り合いじゃなかったですし。彼が『STUDIO VOICE』に載った僕の写真を見てくれて、こういう方向性のジャケットで行こうと決めてくれた。感謝しかないですよ。

──今、抑圧や差別がまた顕在化している社会状況で、石田さんの当時の写真とともにラヴァーズ・ロックが鳴り響くことをどう思われているのか、お聞きしたいです。

石田:やっぱり、去年『バビロン』が日本上映されたことに象徴されているように、このタイミングでもう一度こういうのを見ようという全体的な流れがある気がしますね。

■「Masataka Ishida Photo Exhibition RELAXIN’ WITH LOVERS~photographs~」

会期: 〜 4月23日

会場:JULY TREE

住所:東京都目黒区青葉台4-7-27 ロイヤルステージ01-1A

休日:不定期

時間:13:00〜18:00 ※変更となる可能性あり。休日とあわせて詳細はオフィシャルサイト、SNSを確認のこと

入場料:無料

オフィシャルサイト:https://www.julytree.tokyo/

Twitter:@JulyTree2023

Instagram:@july_tree_tokyo

■トークイベント開催:石田昌隆×八幡浩司(24×7 RECORDS)

『RELAXIN’ WITH LOVERS』シリース発足時に海外渉外業務を担い、現在まで常にジャマイカの音楽を日本国内に伝えることを目指して活動している〈24×7RECORDS〉の八幡浩司をゲストに迎えたトークショーが開催。

出演:石田昌隆、八幡浩司(24×7 RECORDS)

日程:2023年4月15日

時間:18:00~19:30

入場料:¥1,000 ※1ドリンク付き

会場:JULY TREE

住所:東京都目黒区青葉台4-7-27 ロイヤルステージ01-1A

※参加御希望の方は、JULY TREEインスタグラムのDMにて名前・希望日・参加人数を連絡のこと。定員になり次第締め切り。(20名限定)

※トークイベント当日は13:00〜17:00の営業。18:00以降、トークイベント申込者以外の入店は不可。

Photograpy Kentaro Oshio