「ものづくり」の背景には、どのような「ものがたり」があるのだろうか? 本連載では、『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』(宝島社)、『ニャタレー夫人の恋人』(幻冬舎)の作者である菊池良が、各界のクリエイターをゲストに迎え、そのクリエイションにおける小説やエッセイなど言葉からの影響について、対話から解き明かしていく。第9回のゲストは詩人の菅原敏さんです。

詩人。2011年、アメリカの出版社PRE/POSTより詩集『裸でベランダ/ウサギと女たち』をリリース。以降、執筆活動を軸にラジオでの朗読や歌詞提供、欧米やロシアでの海外公演など幅広く詩を表現。

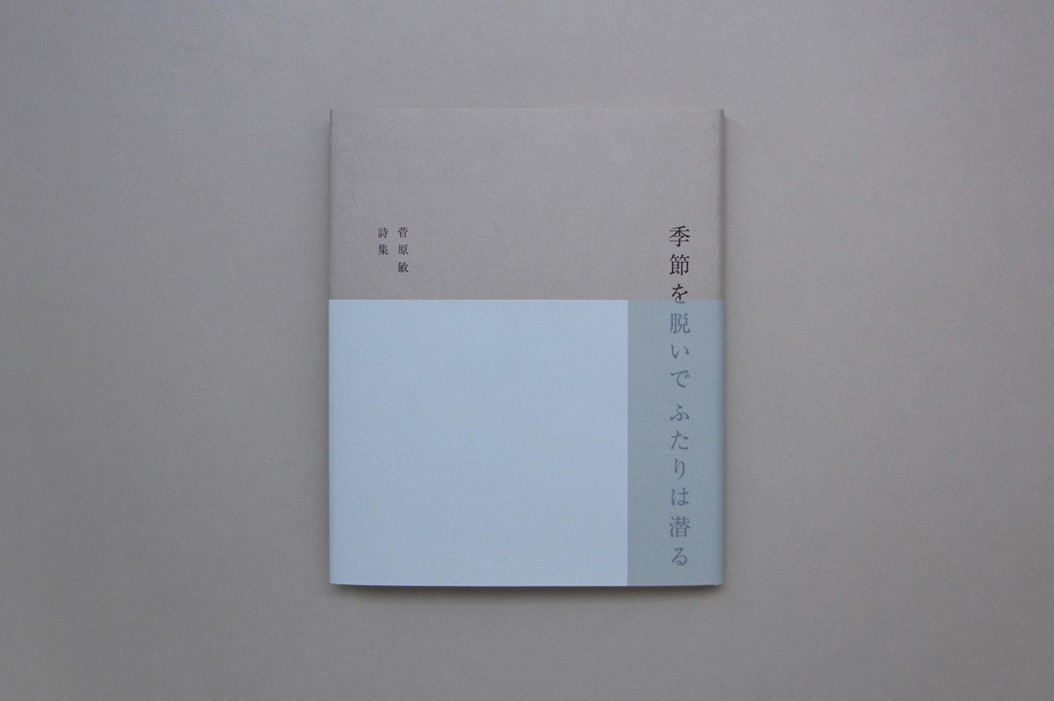

近著に『かのひと 超訳世界恋愛詩集』(東京新聞)、燃やすとレモンの香る詩集『果実は空に投げ たくさんの星をつくること』(mitosaya)、『季節を脱いで ふたりは潜る』(雷鳥社)。

近年は地方創生やまちづくりに関わる詩作や、ラジオ番組やプロダクトのプロデュースなど、〔もしも詩が水なら〕をコンセプトにさまざまな器に詩を注ぐ活動を展開している。

東京藝術大学 非常勤

オフィシャルサイト: http://sugawarabin.com/

Instagram: @sugawarabin

Twitter: @sugawara_bin

菅原さんが挙げたのは次の3作品でした。

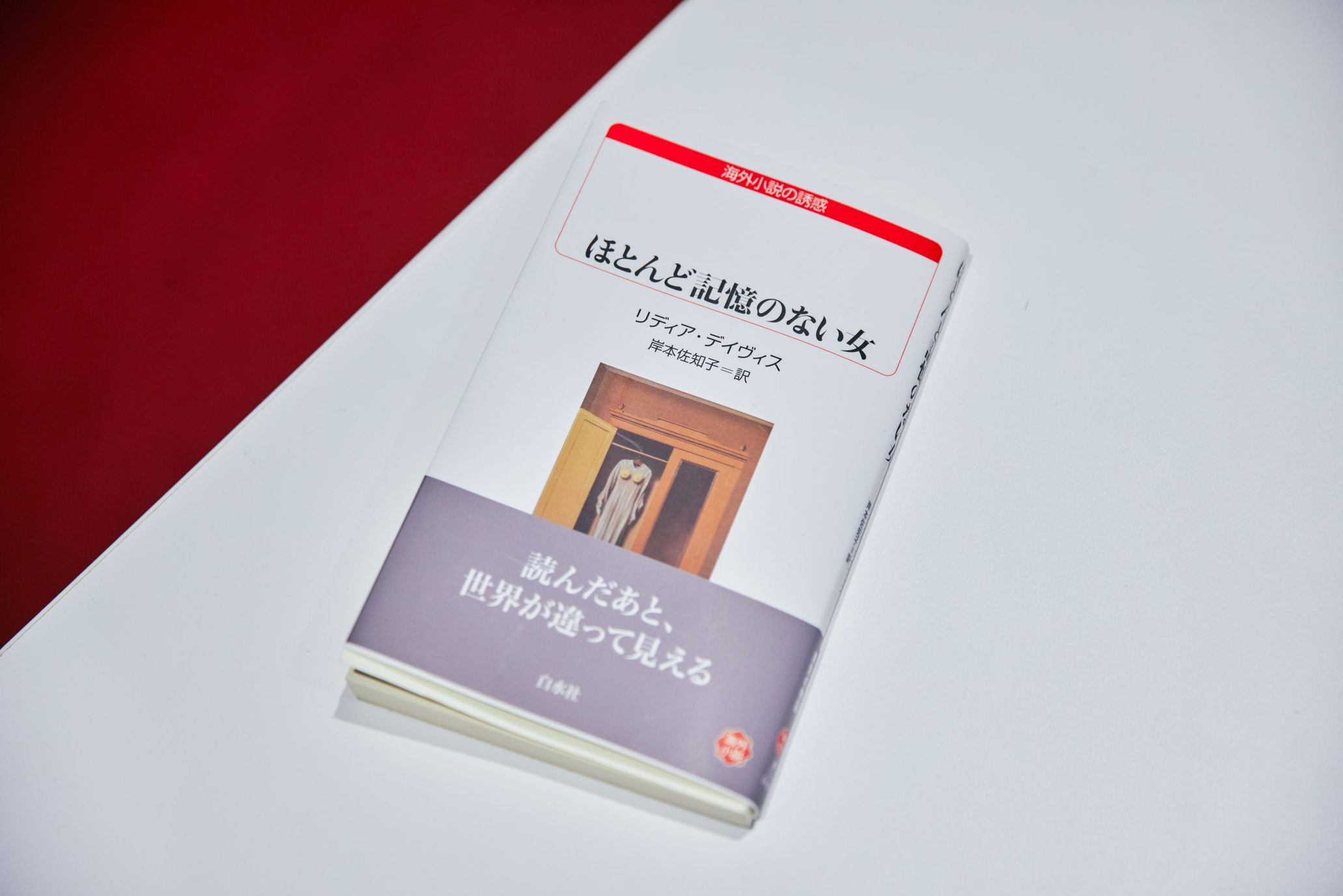

・リディア・デイヴィス『ほとんど記憶のない女』(白水社)

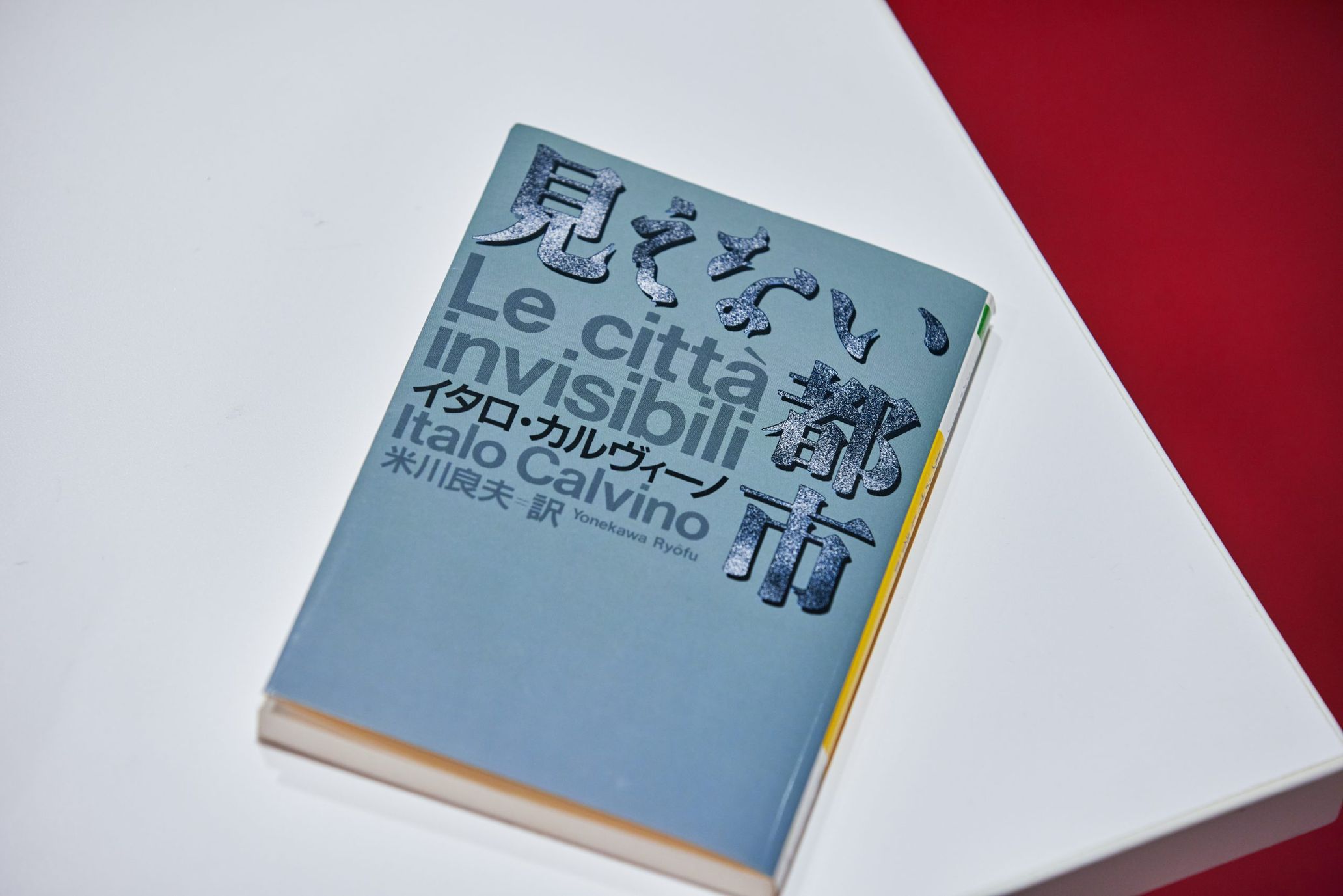

・イタロ・カルヴィーノ『見えない都市』(河出書房新社)

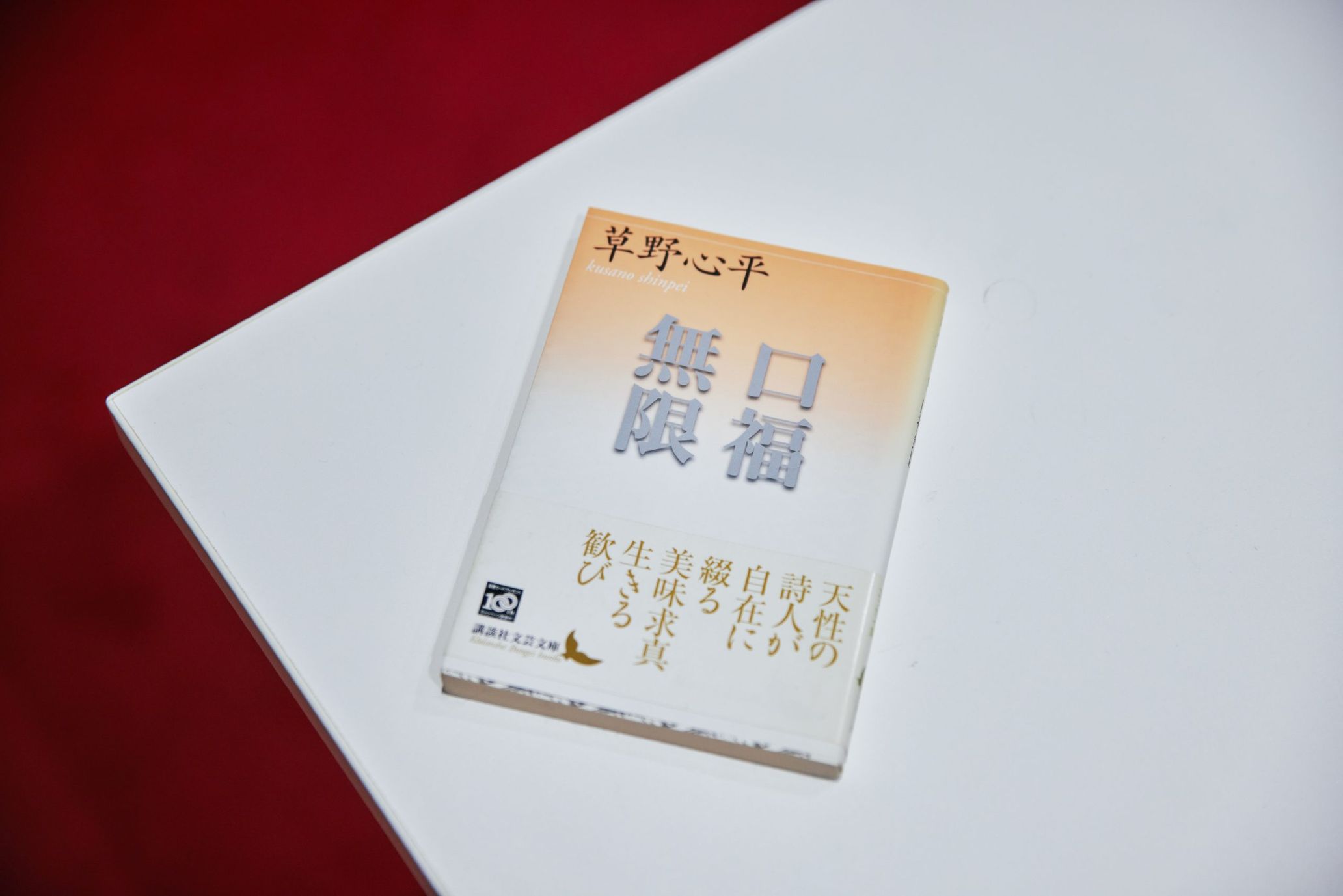

・草野心平『口福無限』(講談社)

さて、この3作品にはどんな“ものづくりとものがたり”があるのでしょうか?

広い余白から風景が広がる、リディア・デイヴィス『ほとんど記憶のない女』

──『ほとんど記憶のない女』。こちらは短く、抽象的な内容のものもあって、とても詩的な作品に思えました。

菅原敏(以下、菅原):ジャンルとしては短編小説の部類に入ると思うんですが、自分の家の本棚では詩集のコーナーに収められています。

ページをめくるとわかるのですが、本当に2、3行で終わる超短編みたいなものから、寓話的なもの、日記のようなものなど不思議な読み味の短編集。どれもよけいな装飾が一切なく、最小限の言葉で果てしない世界を見せてくれます。

──短いにもかかわらず、受けとる印象はとても大きいように感じました。

菅原:とても行間が広く、余白のある1冊だと思うんです。そこが受けとる印象の大きさでもあり、詩の世界と重なると思っていて。

私も詩を書く時は、どちらかというと肉を削ぎ落としていくような書き方をしています。『ほとんど記憶のない女』とは、表現方法は違えど自分の詩作と通ずるものを感じました。

自分自身も最小限の無駄のない言葉で詩を書いていけたらと常々思っています。その余白に、読む人がそれぞれに自己を投影し、多くのものを重ねられるように。そんな部分でとても影響を受けた本です。

──行間から見える景色がすごく広いように思えます。

菅原:そうなんですよね。こんなにギュッと短いものなんですけど、途方もない場所に私達を不意に連れ出して、置き去りにしてしまう。見知らぬ場所に、知らぬ間に導かれてしまう。かくありたいなあと思います。

──こちらの本はいつ頃手に取ったんですか。

菅原:もう10年近く前だったと思います。リディア・デイヴィスは他の作品もありますが、一番初めに出会ったこの本の印象がとても強いですね。どこかブラックなところがあったり、すこしユーモラスな部分があったり、いろんな要素が散りばめられていますよね。

──言葉の使い方が独特です。それもこの作品の魅力になっているんでしょうね。

菅原:そう思います。どこかここではない世界の話のよう。固有名詞も、主人公の名前もほとんど描かれていなかったり。どの時代、どこの国、どこの街なのかもわからないけれど、どこにでもあり得そうな。

10年前に買った本ですが、読むたびに新しい出会いがあるのも、この本の魅力の1つ。先ほども行間や余白の話が出ましたが、かつて読んだ時とは違う読み方ができたりするんですよね。そのへんが自分の本棚の詩集コーナーに差し込まれている理由の1つかと。

──しばらくたって読み返すと、また違う読み方もできそうです。

菅原:ですね。どこから読んでも良いという意味でも詩集に近しい部分がありそうです。旅に持って行くこともありますし、ふと読み返したくなる不思議な魅力を持った一冊だなと思います。

幻想の都市へと連れ出してくれる、イタロ・カルヴィーノ『見えない都市』

──こちらはイタロ・カルヴィーノの『見えない都市』。

菅原:マルコ・ポーロがモンゴルの皇帝フビライに見聞きした街のありようを伝えていく、ざっくりですがそんな内容です。

テキストによる建築、都市設計とも言えるような。言葉の可能性、言葉と空間の関係性に惹かれて、何度もページをめくった一冊です。

──言葉によって、都市を描写する作品ですね。

菅原:自分も建築家の中山英之さんとご一緒に「声で建てる家」という公演をしたことがありました。中山さんのドローイングとともに、屋根、窓、ドア、浴室といった家を構成するパーツの詩を1編ずつ読んでいく。

最終的には聞く人の頭の中に1軒の家を建てて、どんな家が建ったかをヒアリングするというもの。そのイベントなども、この1冊から大きいヒントをもらっているなと思います。

──詩と建築、一見離れているように思えますが、おもしろい相乗効果がありそうですね。

菅原:そうなんです。少し前ですが、毎晩「街に詩を注ぐ」ことをテーマにしたラジオ番組をJ-WAVEでやっていました。月曜日から木曜日まで毎夜違う街を選び、今日は六本木、明日は西荻、明後日は根津といった感じで。それらの街に詩を注ぐことによって、リスナーさんの頭の中に、街の姿がそれぞれに浮かびがってくるものになったらと。

当時はコロナ禍の真っ只中で、なかなか外出が難しい状況。そのため毎夜眠る前に、新たな街との出会いを叶えたり、夜の小さな散歩に連れ出せるような番組にしたいと思ったことが企画の始まりでした。

そういった言葉と街、詩と空間の関わりみたいなことを考えるきっかけになったのがこの『見えない都市』です。

──幻想的な都市の情景が描写されて、非常に引き込まれます。

菅原:きっと読む人それぞれに都市の情景が浮かびますよね。どこかにこんな街があったらいいなと理想の都市像を描いたり、かつてはこんな都市があったのでは思いを巡らせたり。

これも不意に読み返したくなる1冊で、始まりや終わりがあるものじゃないですし、小さな1つの旅に連れ出してくれるような本ですね。ある種の旅行記でもありますし。見知らぬ土地へ旅したい、そんな気持ちにも寄り添ってくれるはず。

──『見えない都市』っていうタイトルが、示唆に富んでいますね。「存在しない都市」ではないわけですよね。

菅原:そうなんです。それぞれがおぼろに描きだす都市の姿。陽炎のように一瞬その姿は揺らめいて浮かび上がるけれど、全体像を掴むことはできない、決してたどり着くことはできない。だからこそ強く求めてしまうのかもしれません。

──マルコ・ポーロといえば、『東方見聞録』。「黄金の国ジパング」も「見えない都市」として存在するのかもしれません。

「輪郭を捉えたい」という詩人の欲求が感じられる、草野心平『口福無限』

──草野心平さんの『口福無限』。こちらはエッセイですね。

菅原:くくりとしては食のエッセイになると思うんですが、この中に収められている花のサンドイッチについてのくだりがとても好きで。

彼が蓼科の山荘に住んでいた時に、ラッパ付きの蓄音機でバルトークを聴きながら、バゲットを薄く切り、トラピストバターやマーマレードを塗ったパンに、庭先で摘んできた色とりどりの花びらを乗せて食べるという1節があるんです。その情景がとても鮮やかに浮かんでくる。

読む前は無頼な印象が強かった詩人ですが、ここでは日々の暮らしを彼なりに丁寧に楽しんでいる。とても好きな1冊ですね。

──こちらはエッセイですが、草野心平さんは詩人として有名です。

菅原:もともとは草野心平の詩人としての作品に興味がありました。いわゆる蛙の詩人として教科書にも載っているので、牧歌的なイメージで見ている人も多いかと思うんですが、実際はかなり前衛的な試みをしていた詩人です。

彼は世界で一番短い詩というのを残していて。原稿用紙に黒い丸(⚫︎)だけを書いて、「冬眠」というタイトルを付けました。それは蛙が冬眠している姿を描いた詩なんです。

それ以外にもアルファベットの「Q」という字を紙の上にバラッと散らして、それをおたまじゃくしに見立てた詩だったり、ひらがなの「る」の字をずらっと並べて蛙の卵に見立てた詩を書いたりしています。

──とても視覚的な詩を書いていたんですね。

菅原:はい。彼の場合はいわゆる詩の運動として存在したヴィジュアル・ポエトリー(視覚詩)などの文脈からは離れたところで、独自の道のりから生まれてきたんだと思います。

幼い頃から豊かな自然の中で育ち、山のかたちや石のかたち、植物や生き物達の輪郭をつぶさに観察していた彼だからこそ、文字の造形を自分なりに捉えていた。

そこにすごくおもしろさを感じて。物ごとの輪郭を捉えたいという強い欲求があった人なんだろうなと勝手に感じています。

きっと食に関しても、そういった輪郭を捉えたかったんだと思います。

──食の輪郭を捉える?

菅原:草野心平は「酒場学校」というバーや「火の車」という居酒屋をやったり、自分で屋台を引いたり。詩人として机に向かうのと同じように、調理場やカウンターに立っていました。メニュー名の考案でも、ひとひねりあるような名前を付けていて。

食への探究心が並はずれていて、この本にも書かれていますが、サンショウウオの子どもを沢で見つけると、ひょいっと口に入れて食べちゃったりするんです。サワガニを見つけてすぐ、つまみ上げてバリバリ食べてしまったり。

おそらく口に入れることで、輪郭を噛みしめるというか、自分なりの方法でその生き物の肌理や骨格、香りや味を確認したかったのではと。

勝手な臆測ですが、そう感じています。

──自分で触る、それも口に入れる、というのは究極の捉え方かもしれません。

菅原:ですよね。まるで赤子のような純粋さも感じつつ。

福島県いわき市の山の中に、とても立派な記念文学館があるんです。そこへ行くと彼の肉声を色々と聞けるんです。ボタンを押すと、天井から詩の朗読が降ってくるような感覚。

深みのある渋い声で朗読しているんですけど、以前親戚の方にお話を聞いたら、どう聴かれるのかをかなり意識して朗読していた、みたいなことを仰っていて。

そんなエピソードも含めて、自分なりのアプローチでひたむきに詩の言葉に向き合ってきた人なんでしょうね。彼の詩人としての在り方、表現方法から多くのことを学んだ気がします。

──挙げていただいた3冊の共通点として、旅や体験といったものがありそうですね。

菅原:はい。これまでの創作活動の中で、まだ見ぬ場所へと導いてくれた本達。何かしらの体験へと拡張してくれた3冊だなと思います。

──菅原さんの「もしも詩が水だったなら」という活動コンセプトにも、「体験の拡張」がありそうです。

Photograpy Kouske Matsuki