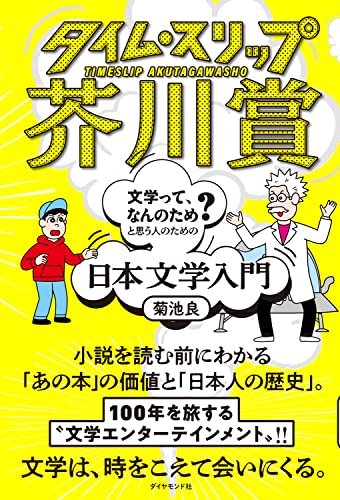

「ものづくり」の背景には、どのような「ものがたり」があるのだろうか? 本連載では、『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』(宝島社)、『タイム・スリップ芥川賞』(ダイヤモンド社)の作者である菊池良が、各界のクリエイターをゲストに迎え、そのクリエイションにおける小説やエッセイなど言葉からの影響について、対話から解き明かしていく。第5回のゲストはイラストレーター、アーティストのJUN OSONさんです。

JUNさんは鎌倉在住のイラストレーター/アーティスト。さまざまなカルチャーへの愛や人・社会への鋭いまなざしが感じられる、ポップかつニヒル&シュールな作風を特徴としています。近年ではロンドンや香港での個展開催、ドバイやパリでのグループ展の参加など、国境を超えて活動の場を広げています。

そんなJUNさんが挙げたのは次の3作品でした。

・村上龍『限りなく透明に近いブルー』(講談社)

・横山裕一『ニュー土木』(イースト・プレス)

・三輪滋『たいようのきゅうでん』(復刊ドットコム)

さて、この3作品にはどんな“ものづくりとものがたり”があるのでしょうか?

小説についての固定観念を破壊してくれた、村上龍『限りなく透明に近いブルー』

──村上龍さんのデビュー作である『限りなく透明に近いブルー』。こちら何歳の時に出会ったのでしょうか?

JUN OSON(以下、JUN):確か20歳ぐらいですね。小説の主人公のリュウもそれぐらいですよね。当時大学生だったんですが、同級生から「村上龍って知っている?」って言われて、「名前は聞いたことあるけど、読んだことはないなぁ」って。「『限りなく透明に近いブルー』ってすごいよ。ぶっ飛んでいるよ」って言われて、じゃあ読んでみようかと思って買いました。

──『限りなく透明に近いブルー』は芥川賞も受賞した純文学作品ですが、純文学はけっこう読まれていたんですか?

JUN:小学生の時に教科書で夏目漱石とかを読むじゃないですか。そういうのを読んで、きらいではなかったですね。

ただ、小学校、中学校とそんなに本を読む子どもではなくて。ほんと久しぶりに読んだ感じですね。ちゃんと自分から読んだ小説っていうのは。

──読んでみた第一印象は覚えていますか。

JUN:ぶっ飛んでいるなって。小説でセックス、ドラッグ、ロックンロールが描かれるなんて想像もしてなかったですよね。

小説のイメージって、崇高な美しい物語であるっていうか。その固定観念が壊されました。こんな自由なんだって。価値観が思いきり壊されたって意味ですごく衝撃的でしたね。

──登場人物達と年齢が近い時期に読んだってことで、共感は覚えましたか。

JUN:うーん、単純にかっこいいって思いましたね。作品のロックンロールな雰囲気や退廃的な感じが刺さったんですよね。

まぁ、でも若者ってそうじゃないですか。誰しも自分のやりたいことがわからず、ちゃんとした大人になれるかわからずにモヤモヤしている時に、それを発散させてくれるものがあると刺さりますよね。そういう意味では共感していたのかな。

──先ほど固定観念が壊されたって言いましたが、『限りなく透明に近いブルー』には破壊力がありますよね。

JUN:逆に言うと、破壊力のみといいますか。たぶん村上龍さんもとにかく破壊するってことで書いたんだと思うんですけど。それを感じたんですよね。

──村上龍さんがこの作品を発表したのは24歳ですね。武蔵野美術大学を中退しています。作品にも美術や音楽の影響があると論じられました。JUNさんは大学生の時は絵を描かれていたんですか?

JUN:いえ、僕はもともと絵は描いてなかったんです。デザイナーになりたかったんですよね。大学のデザイン科に通っていて、村上龍を勧めてくれたのもデザイン科の友達でしたね。

同じぐらいの年齢でも、僕はそういう学生じゃなかったですし、主人公は米軍基地の近くに住んでいるじゃないですか。だから、僕にとっては非現実的というか、アメリカの小説を読んでいるみたいな雰囲気を感じ【ナド?】ましたね。

──村上さんの他の作品はそこから読んだんですか。

JUN:小説を7、8冊、あとエッセイも読みましたね。

僕はその時個室ビデオで働いていたんですよ。友達から「めっちゃ楽だからやらない?」って紹介されて「行く行く」って。

で、たぶんそういう選択をすることにも影響を受けていたと思うんですよね。人と違う選択をするっていうか。

そこは本当に暇で、受け付けをする以外は何していてもよくて、本を持ち込んでかなり読んでいましたね。『愛と幻想のファシズム』や『69 sixty nine』、『昭和歌謡大全集』とか。

どれもぶっ飛んでいて、ただの物語じゃないですよね。ひと癖ある感じが読んでいておもしろいなって。

映画でいうと、クエンティン・タランティーノの作品みたいな。

──いろいろカルチャーの引用もあって。セリフもカッコよくて。

JUN:そうですよね。セリフの言い回しもかっこいいんですよね。

最近は映画とかを見ることのほうが多かったんですけど、さっき久しぶりに『限りなく透明に近いブルー』のあらすじを読んだら、また小説を読みたいなぁって思いましたね。

やっぱり言葉って、思考がばっと広がるじゃないですか。言葉で言われると、想像力が広がりますよね。

実は小説を読んでいた時期に、一度「小説家になろう」と思ったこともあります。一ヵ月ぐらいだけでしたが。

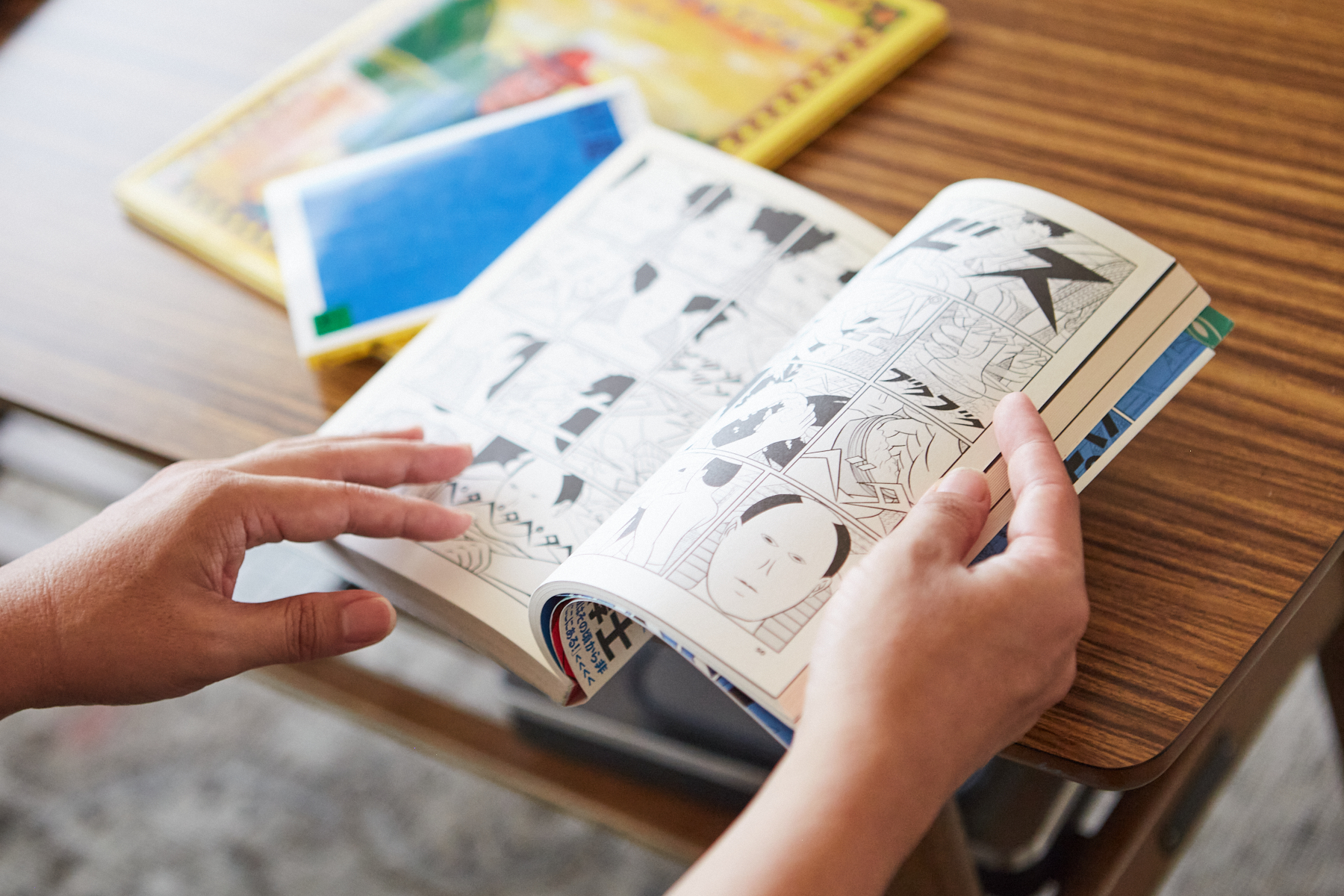

破綻せずにイカれている「ネオ漫画」、横山裕一『ニュー土木』

──横山裕一さんの『ニュー土木』。こちらの本は2004年2月に出ています。

JUN:僕は1979年生まれで25歳ぐらいの時に上京しているんですけど、ちょうどその時ぐらいに買いましたね。

横山さんのマンガは確か『Casa BRUTUS』に載っているのを見たことがあって。読んでみると、相当変だなって。これも今までのマンガの価値観をひっくり返されましたね。「マンガだよな?」みたいな。

──横山さんの作品は「ネオ漫画」とも呼ばれています。セリフが少なく、擬音を多用した作風が持ち味ですね。

JUN:僕はそんなに実はマンガは通ってなくて。一応小中学生の時は週刊少年ジャンプで『ドラゴンボール』とかそういうのは読んでいたんですけど。コミックスもあまり集めたことがなくて。

一般的なマンガの絵にそんなにハマらなくて。

ただ、『ガロ』系は好きだったんです。つげ義春さんとか。

──クセが強いといいますか。

JUN:そうですね。クセが強くて、でもおもしろいっていう。内容はあるようなないような感じなんですけど、一応話にはなっている。こんなこと考える人なんて他にはいないだろうなっていう。マンガならではの表現でありながら、普通のマンガではないみたいな。

横山さんのマンガもその延長で好きになった感じですね。

──横山さんの作品はキャラクター造形も独特ですよね。

JUN:それも影響を受けていますね。横山さんのマンガって変なキャラクターがいっぱい出てくるじゃないですか。しかも、そのキャラクターがドレスアップするだけで終わったりしますからね。度肝を抜かれました。

──それにどの作品もセリフがほとんどありません。

JUN:そうなんですよね。セリフがあっても、変なセリフなんですよね。「見ろ、山だ」って。どういう世界で誰が言っているのかもよくわからないですよね。「山だ」って、どの立場の人間が言っているのか。

その割には起こっていることは、この世界の中では秩序だっているんですよね。

──何かあるんだけど、その背景は全然わからない。

JUN:そうですよね。

横山さんのマンガも、『限りなく透明に近いブルー』もそうなんですけど、すでにあるものをぶっ壊しているところに衝撃がありますよね。なかなかそれってやろうと思ってもできないじゃないですか。

ただのデタラメじゃなくて、ぶっ飛んでいるけど本当にギリギリでマンガや小説として成立しているっていう。

やろうと思えばもっとめちゃくちゃにできるんでしょうけど、それってもう「おもしろい」とは別のものになってしまうので。

──確かに横山さんのマンガって一見めちゃくちゃですけど、破綻はしていないですよね。

JUN:そこですよね。破綻せずにイカれている、みたいな。

──村上さんも横山さんも、ある種別ジャンルから来たっていう共通点があるかもしれません。村上さんはもともと美大に通っていて、横山さんはファインアートの分野からマンガを描くようになりました。

JUN:確かに。外にいるほうが全体像を見やすいっていうのはあるのかもしれませんね。

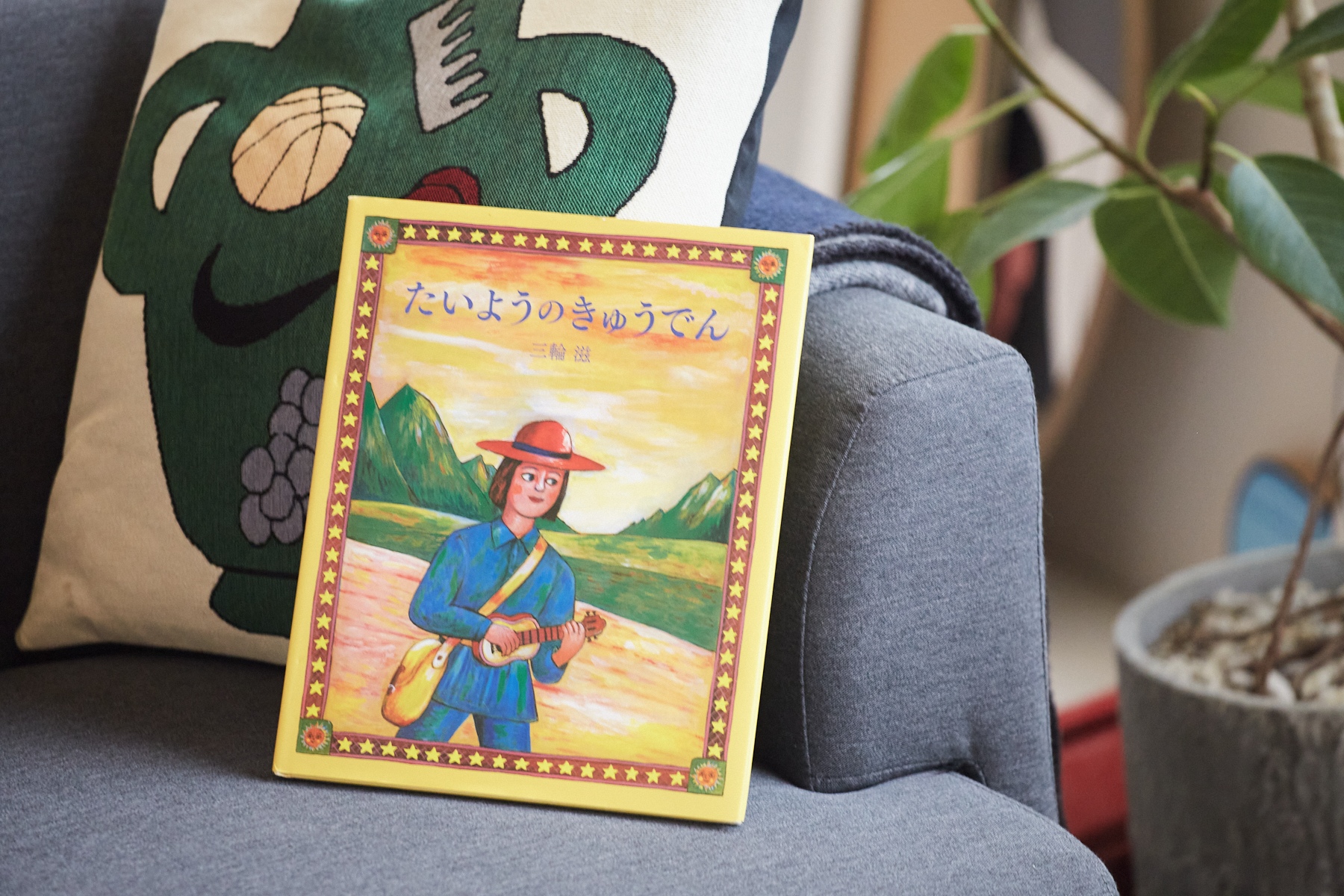

子どもの頃に強烈な印象を残した、三輪滋『たいようのきゅうでん』

──こちらの『たいようのきゅうでん』。これは子どもの頃に読んだ?

JUN:そうですね。うちはたぶん絵本って豊富にあったほうじゃなかったような気はするんですけど。

それでも子どもの頃に読んでもらったり読んだりしている中で、なぜかめちゃくちゃ心に残りましたね。その理由はわからないんですけどね。

──他にあった絵本で覚えているものはありますか。

JUN:いや、全くと言っていいほど記憶にないんですよね。『ぐりとぐら』を読んだ記憶はあるんですけど、家にあったかどうかは定かじゃないですね。この『たいようのきゅうでん』は確実に家にあった記憶があるんですよね。

──この絵本は森の中で宮殿を見つけた旅人が、中に入ると天井が開いて太陽が帰ってくるという内容です。夜になると太陽は宮殿に帰ってきて、ごはんを食べたりお風呂に入ったりするというわけですね。 JUN:物語的には絵本の中では想定の範囲内だと思うんですけど。でも、子どもなりに太陽の家があるっていうのが衝撃的で。

──太陽が家に帰ってきてお風呂に入ったり、料理をしたりっていうのがシュールですよね。

子どもながらに太陽って家に入れるのかな~って。

それと太陽の顔が少しだけ怖いんですよね。子どもの頃に読んでいて、それも引っかかるポイントで。

──全体の色合いが太陽だからか、熱帯っぽい感じといいますか。

JUN:今小さい子どもがいるんで、絵本を読んだりするんですけど、物語的にはよほど変って感じではないんですけどね。

バランスですよね。話のおかしさと絵の色合いと、ほんのちょっとの怖さというか。

──ほんの少しずつ普通の絵本からズレている気がしますね。

JUN:昔こういう絵本を読んだっていうのをミクシィに書いたら、「私も読みました」っていう反応があって。

そしたら復刊ドットコムっていうサイトで復刊をリクエストできるって知って、それでリクエストを出してまた手に入れたっていう感じですね。

──三輪さんはデザイン制作会社に勤務したあと、小説で「文學界新人賞」を受賞しています。『たいようのきゅうでん』を描いたのはその後ですね。これもある意味で「ジャンルの越境」なのかもしれません。

JUN:そういう人の作品に引かれるのかもしれないですね。基本的に何かをぶっ壊して、変なものを見せられる人のほうが、僕は好きですね。

──今回挙げていただいた3作品とも、破壊しているんだけど、破綻はしていないところがポイントなのかもしれません。

JUN OSON(ジュン・オソン)

鎌倉在住のイラストレーターでアーティスト。ニヒルでポップな作風が特徴。近年はイギリスやフランス、スペイン、ドバイ、香港、北京などでのショーやアートピースのリリースなど、世界で活動中。

オフィシャルサイト:https://junoson.com

Instagram:@junoson

Photography Kazuo Yoshida