「ものづくり」の背景には、どのような「ものがたり」があるのだろうか? 本連載では、『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』(宝島社)、『タイム・スリップ芥川賞』(ダイヤモンド社)の作者である菊池良が、各界のクリエイターをゲストに迎え、そのクリエイションにおける小説やエッセイなど言葉からの影響について、対話から解き明かしていく。第6回のゲストはアートディレクター/グラフィックアーティスト・伊波英里さんです。

伊波さんは東京を拠点とするアートディレクター/グラフィックアーティスト。グラフィックデザインに軸足を置きつつ、映像やプロダクト、空間演出など、様々なメディア・領域で多岐にわたりご活動されています。

そんな伊波さんが挙げたのはつぎの3作品でした。

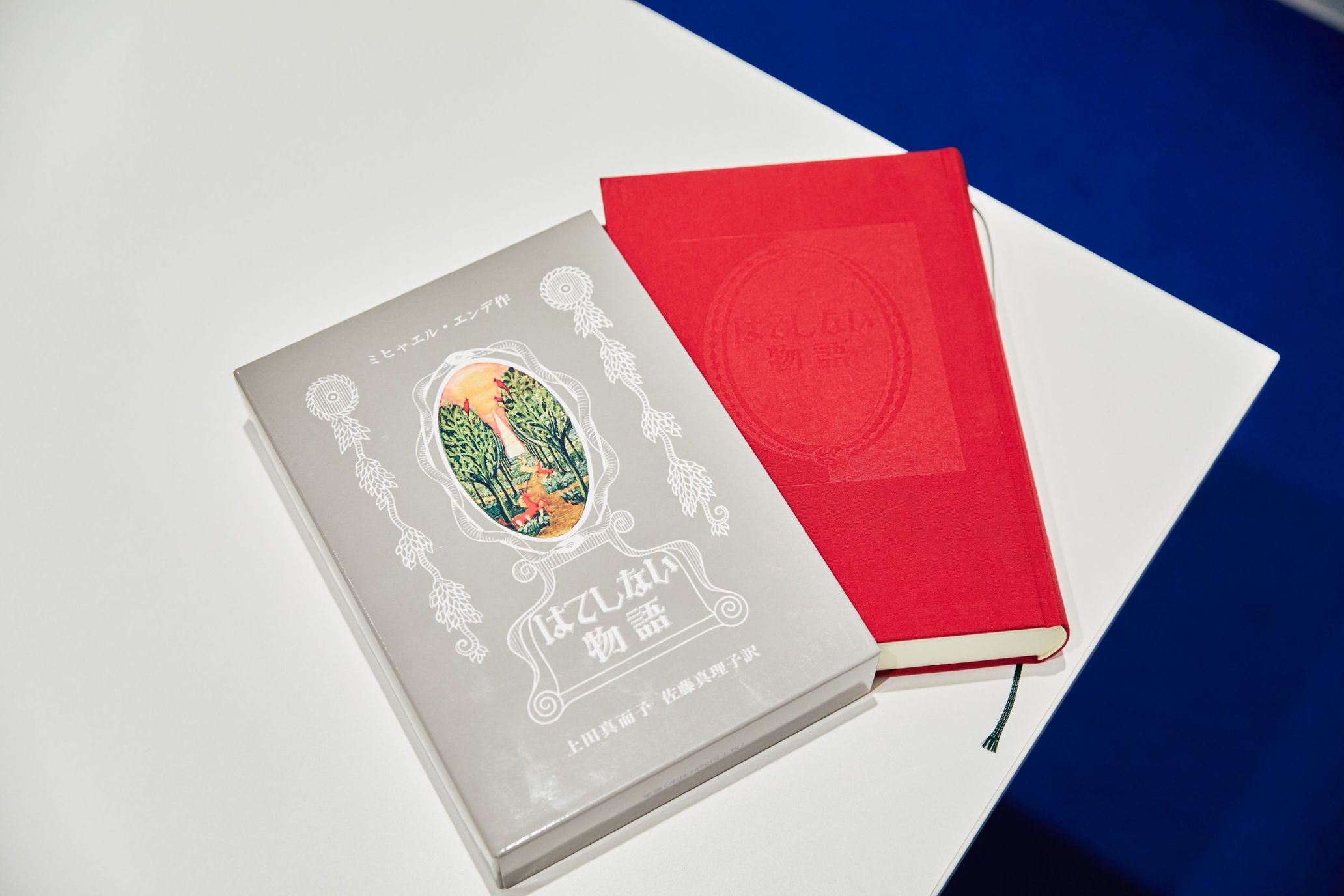

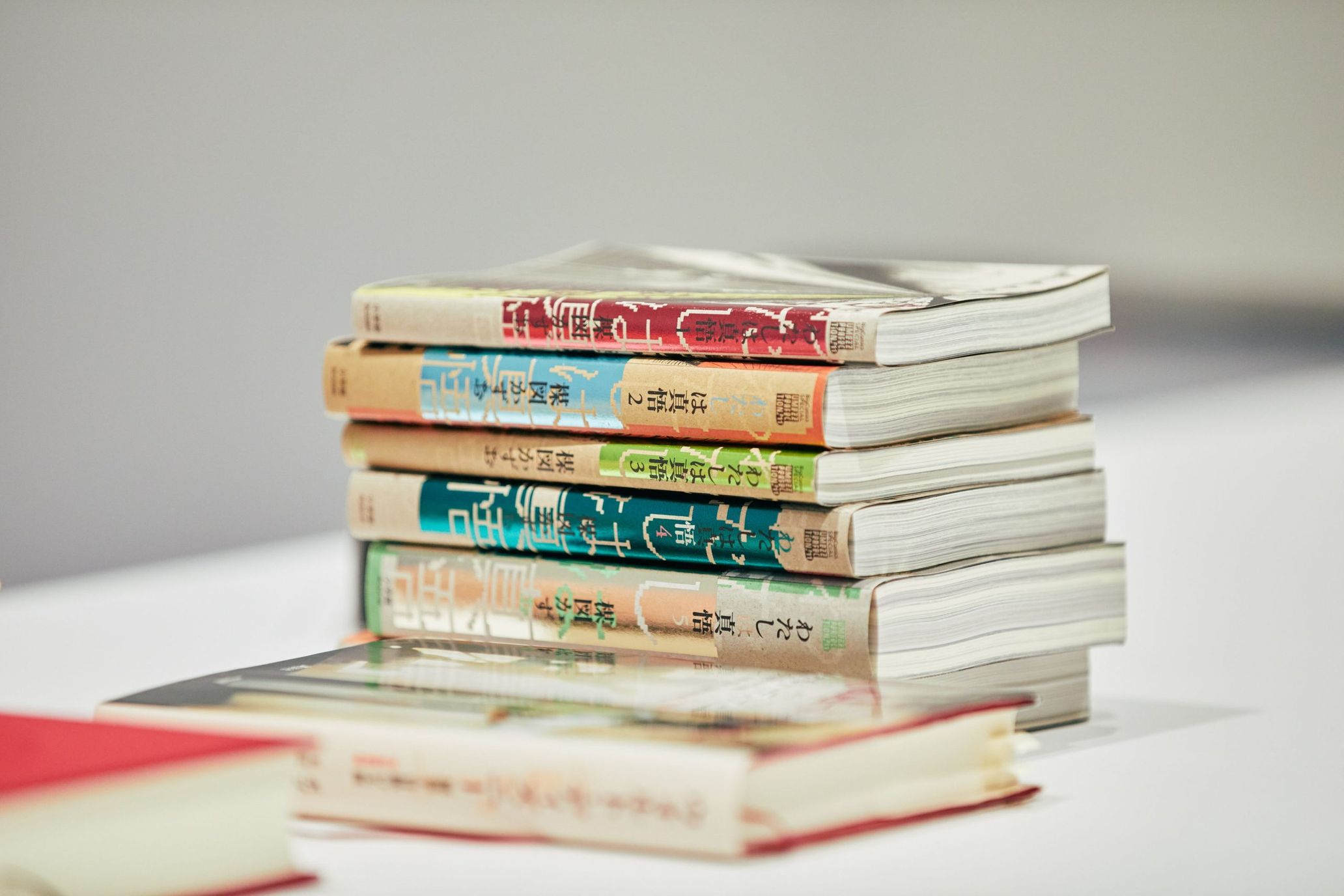

・ミヒャエル・エンデ『はてしない物語』(岩波書店)

・楳図かずお『わたしは真悟』(小学館)

・ボブ・トマス『ウォルト・ディズニー 創造と冒険の生涯』(講談社)

さて、この3作品にはどんな”ものづくりとものがたり”があるのでしょうか?

デザインや言葉選び、哲学性に惹かれた、ミヒャエル・エンデ『はてしない物語』

──1冊めはミヒャエル・エンデの『はてしない物語』です。児童文学のなかでも特に評価が高い作品です。エンデの作品は、ほかに『モモ』も有名ですね。この本にはいつ出会われたのでしょうか?

伊波英里(以下、伊波):たぶん映画(1984年に『ネバーエンディング・ストーリー』のタイトルで公開)が先ですね。映画を見て、図書館で小学生のときに借りて。最初は挫折したんですよ。児童文学としてはわりと長編じゃないですか。

だけどやっぱり気になって、もう一回チャレンジして読んだ記憶がありますね。小学校3、4年生ぐらいだったと思います。

──さきに映画を見てから、原作を知ったんですね。

伊波:劇中で主人公のバスチアンが読む本の名前が「はてしない物語」。原作があるって知らなくて、図書館でたまたま見つけて、ほんとうに本が存在するんだって驚いて借りました。

──原作は二重構造になっていて、バスチアンが読む「はてしない物語」という本を、読者は本のなかでいっしょに読むという構成になっています。

伊波:面白いですよね。主人公に起きる出来事を追体験するような構造ですよね。

本を読むことでしか得られない感覚があることが、読んでみて初めてわかりました。

──バスチアンは学校の物置で「はてしない物語」を読むんですけど、どこで読んでいたかって覚えていたりしますか。

伊波:図書館で借りて、家で読んでいたと思いますね。ひとりで……。ちょうどバスチアンと同じぐらいの年齢で。

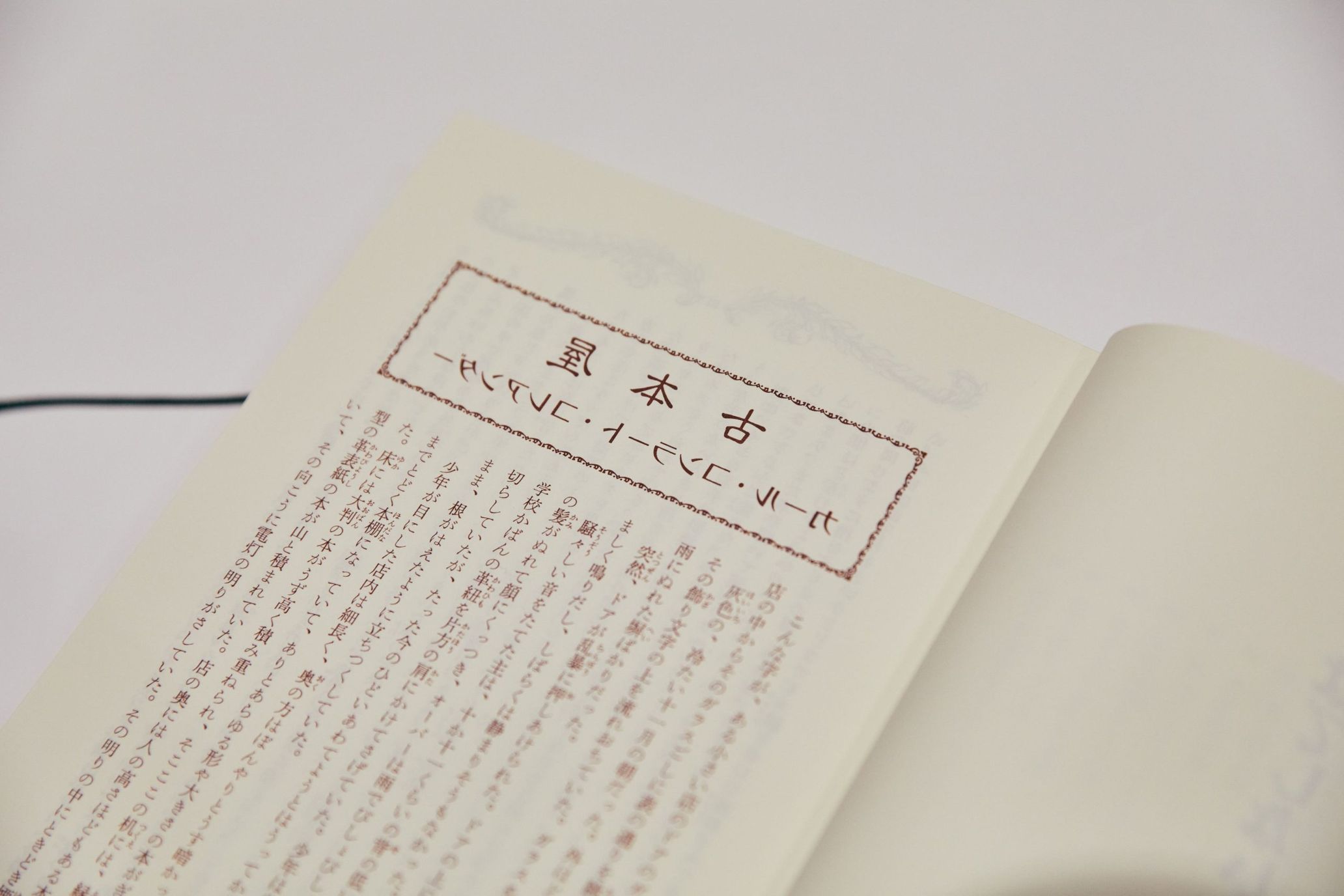

最初のページで文字が反転されていたり(冒頭、古本屋の名前が鏡文字になっている)、こどものときは謎解きをするような気持ちで読んでいました。

──こういう仕掛けって、うれしいですよね。

伊波:うれしいですよね。

ほかにも、文字は二色刷りにされていて、現実世界とファンタジーの世界が色で認識できたり、急にフォントが変わったりと想像力をかきたてられました。

──ページのデザインが凝っていて、急にフォントが変わったり、二色刷りになっていたり、縁取りがあったりと読者をわくわくさせる工夫が詰まっています。

伊波:あとこどもながらに、翻訳の面白さも印象に残っていますね。

『ネバーエンディング・ストーリー』だとすんなり頭に入ってくるんですけど、『はてしない物語』って言われると、趣があるというか。「終わらない」じゃなくて「はてしない」なのかって。

おとなになって改めて読むと、女王さまを「幼ごころの君」って翻訳するところがすごく秀逸だなぁって思って。

そういう言葉選びは今もぐっときます。

あと、「虚無」が襲ってくるっていう場面があるじゃないですか。それがすごく怖くて。自分に危害を与えるような分かりやすい悪役じゃなくて概念ってところが。

──ちょっと哲学的でもありますよね。

伊波:そうですよね。精神的な死を連想させて怖かったです。

ファンタジーのような「きれい」なものの中に混在している「闇や怖さ」に惹きつけられたのかもしれません。

──そう言われると、児童文学は「怖い」が重要な要素としてある気がします。

伊波:同じミヒャエル・エンデの『モモ』の「時間どろぼう」も怖かったですね。。

あとは江戸川乱歩の「少年探偵団シリーズ」も読んでいましたね。表紙がホラー映画のポスターのようで怖いけど、装幀が魅力的で気になって読んでいました。

密度の高い絵と怖くも美しいストーリーが最高な、楳図かずお『わたしは真悟』

──楳図かずおさんの『わたしは真悟』。いま伊波さんが言った「怖くてきれい」は楳図さんの作品にも当てはまる気がします。こちらはいつごろ出会ったんでしょうか。

伊波:楳図さんの作品は、高校を卒業して美術学校に入ったぐらいのときに初めて読んだんです。『わたしは真悟』や『14歳』、『漂流教室』も。

『わたしは真悟』は私の中ではラブストーリーとして捉えていて、一番好きなラブストーリーなんです。描写やストーリーは怖いんですけど、悟と真鈴の考え方や行動が一点の曇りもなくてなんて美しいんだろうって思うんです。

──胸に突き刺さる表現がたくさん出てきますよね。

伊波:扉絵が特に素晴らしいです。ひとつの絵画として完成しているなって。

ストーリーと直接は関係ない絵なんですが、ページをめくっているとそういう扉絵がいきなり挟まれるのがすごく衝撃的で。

他にもドット絵のコマがページ全面で描かれていたり。『わたしは真悟』はビジュアルブックとしても捉えていて、何度読んでもしびれます。

(ふたりともしばらく『わたしは真悟』の絵を鑑賞する)

──絵も、せりふも、どれもかっこいいです。

楳図さんはたぶん子どもの時の気持ちをきれいに保ったままおとなになることができた稀有な方なんだろうなって思うんです。それゆえに描ける表現がたくさんあって。

例えば「あとにアイだけが残った」(作品の後編に出てくるせりふ)とかは心の純度が高くないと避けてしまうと思うんですよね。

──すごくピュアですよね。

伊波:そうですよね。嘘がないからまっすぐだけど直視できる。すごくドキドキします。

あと、機械が人格を持つってまるでAI(人工知能)じゃないですか。『her/世界でひとつの彼女』(2013年公開のSF映画。監督・脚本はスパイク・ジョーンズ)って映画も好きなんですが、AIを題材とした物語としてすごく早いなって。

──ネット社会を先取りしたような描写もあります。いま改めて読むと、とても示唆的な漫画ですね。

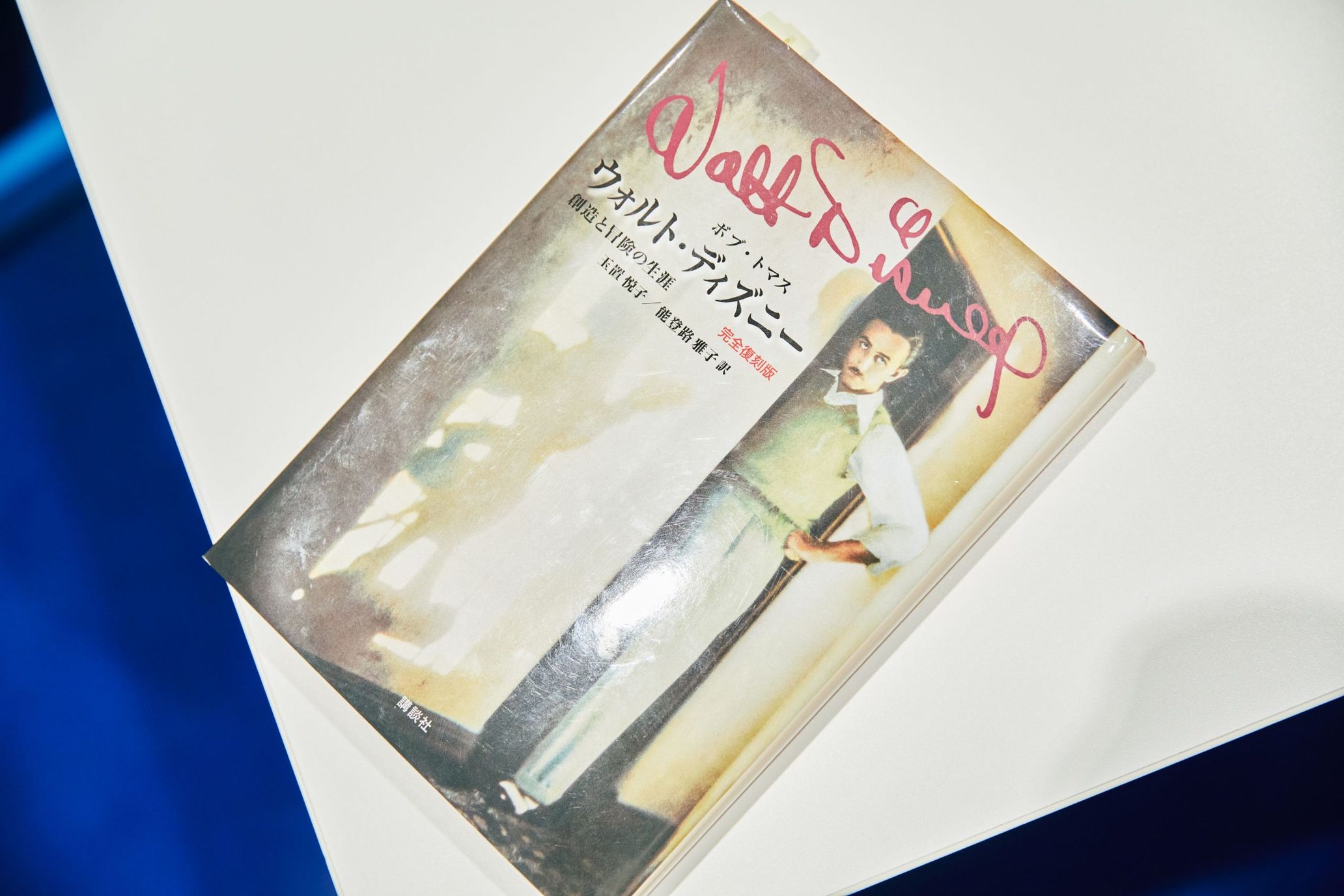

ものづくりへの真摯な姿勢に勇気づけられる、ボブ・トマス『ウォルト・ディズニー 創造と冒険の生涯』

──こちらの本はウォルト・ディズニーの評伝です。

伊波:この本はおとなになってから読みました。わたしのクリエイティブはディズニー作品やディズニーランドの影響がすごく大きくて、選んだ1冊です。

──この本はウォルト・ディズニーの生涯を書いたものです。

伊波:自分がクリエイティブの仕事をするようになってから特に勉強になるというか、勇気づけられた本ですね。

映画やディズニーランドを作り上げるまでに、けっこうなトライ・アンド・エラーをしていますよね。今では考えられないくらいこんなにお金で苦労していたんだとか。

本にロイ・ディズニー(ウォルトの兄。弟とともに会社を創業し、経営面から支えた)が出てきますけど、東京ディズニーランドにも銅像があるんですよ。それがけっこう控えめな場所にあって。

こどものころからウォルトと一緒に会社経営をしていたっていうのはなんとなく知っていたんですけど、この本を読んで初めてロイ・ディズニーの貢献度がすごくわかって。

ウォルトがイマジネーションを優先するあまり、周りを見ずに突っ走ってしまいそうになる時に、彼が軌道修正していたことを知って。彼がいなかったら今のように商業的に成功していなかっただろうと思います。

特にわたしが勇気づけられるのは、ウォルトはいいものを作りたいっていう欲求に対して迷いがなくて、時間もお金も惜しみなく投資するところや、常にアップデートし続けるところです。

──予算に対して倍以上の制作費をかけるなど、驚くところがたくさんあります。

伊波:大体の人が『白雪姫』のエンディングって、王子様が白雪姫にキスをして目覚めると認識していると思うんです。でも、原作のグリム童話では違う目覚め方なんですよね。

それぐらいディズニー作品が原作を超えて浸透している証拠だと思います。

言語も住んでいる国も違うのに、共通言語のように同じ作品を見ている。さらに歴史も積まれていて、おじいちゃん、おばあちゃんからこどもまで知っているエンターテインメントって他にないと思います。

──本を読んで、ひとりでも多くの人を楽しませたいっていう情熱を感じました。

伊波:そうですよね。ディズニーランドを建設する予算を作るために、いち早くテレビに参入していたり。当時はまだ映画とテレビが対立していて、映画会社はテレビに参入することを良しとしなかったのにもかかわらず、ディズニーはみんなに知ってもらうためにはテレビが一番効果的だと確信を持って進出していくという。メディアの使いかたも感度が高いですよね。

この本の中でウォルトは「僕自身はもうディズニーじゃない。昔はディズニーだったけど。いまは、ディズニーという名前は、長いあいだに僕らが大衆の心の中に育ててきたものを指しているんだ」と言っています。自身の仕事に対してアーティスト個人の範疇を超えた俯瞰した視点を持っていて驚かされました。

──ちなみにディズニーランドには行かれるんですか?

伊波:何度も行っています。むしろディズニーランドから好きになりました。

ディズニーランドはタイポグラフィや装飾、ショーウィンドウ、衣装や建築物など、普通なら気にも留めないような微細な箇所まで丁寧に作り込まれているのですが、こうしたディテールの積み重ねがあの空間の臨場感やリアリティを作り出しているんだと思います。

制作や仕事の場面で、観る側をあなどらないその姿勢を見習っています。

──本のなかにも、アニメーションっぽい雰囲気を残した建築をどうつくるか試行錯誤する場面があります。

伊波:ディズニーランドって「夢がかなう場所」というキャッチコピーがあるんですが、一見きれいすぎることばじゃないですか。きれいなことばだからこそ、言うのはなかなか勇気がいることだと思うんですけど、この本を読むと夢をかなえるための泥臭さがわかるというか、実際にウォルト自身ががむしゃらに行動して夢をかなえているから説得力があるんです。

この本を読んだうえでディズニーランドに行くと、より感慨深いものがありますね。

──伊波さんのクリエイティブに感じるファンタジーな部分が、なぜそうなっているのかわかった気がします。

伊波英里

創形美術学校卒業後、ニューヨーク滞在を経て、2010年よりアートディレクター/グラフィックアーティストとしての活動を開始。 グラフィックデザインに軸足を置きつつ、映像やプロダクト、空間演出など、表現媒体を問わず多岐に渡り活動している。

オフィシャルサイト:https://www.eriinami.com/

Twitter:@eriinami

Instagram:@eri_inami

Photography Kousuke Matsuki