アーロン・ファビアン

グラフィックデザイナー、「innen」パブリッシャー兼編集長。2006年にブダペストでインディペンデント出版社「innen」を設立。現在はチューリッヒを拠点に、ZINEを通してアートや現代のトレンドについて型にはまらない視点を提供している。2010年には、厳選された現代アートの作品集『Zug Magazine(ツーク マガジン)』を創刊。2020年に井口弘史と「innen Japan」を立ち上げ、日本人アーティストのZINEをリリースしている。

www.innenbooks.com

Instagram:@innenbooks

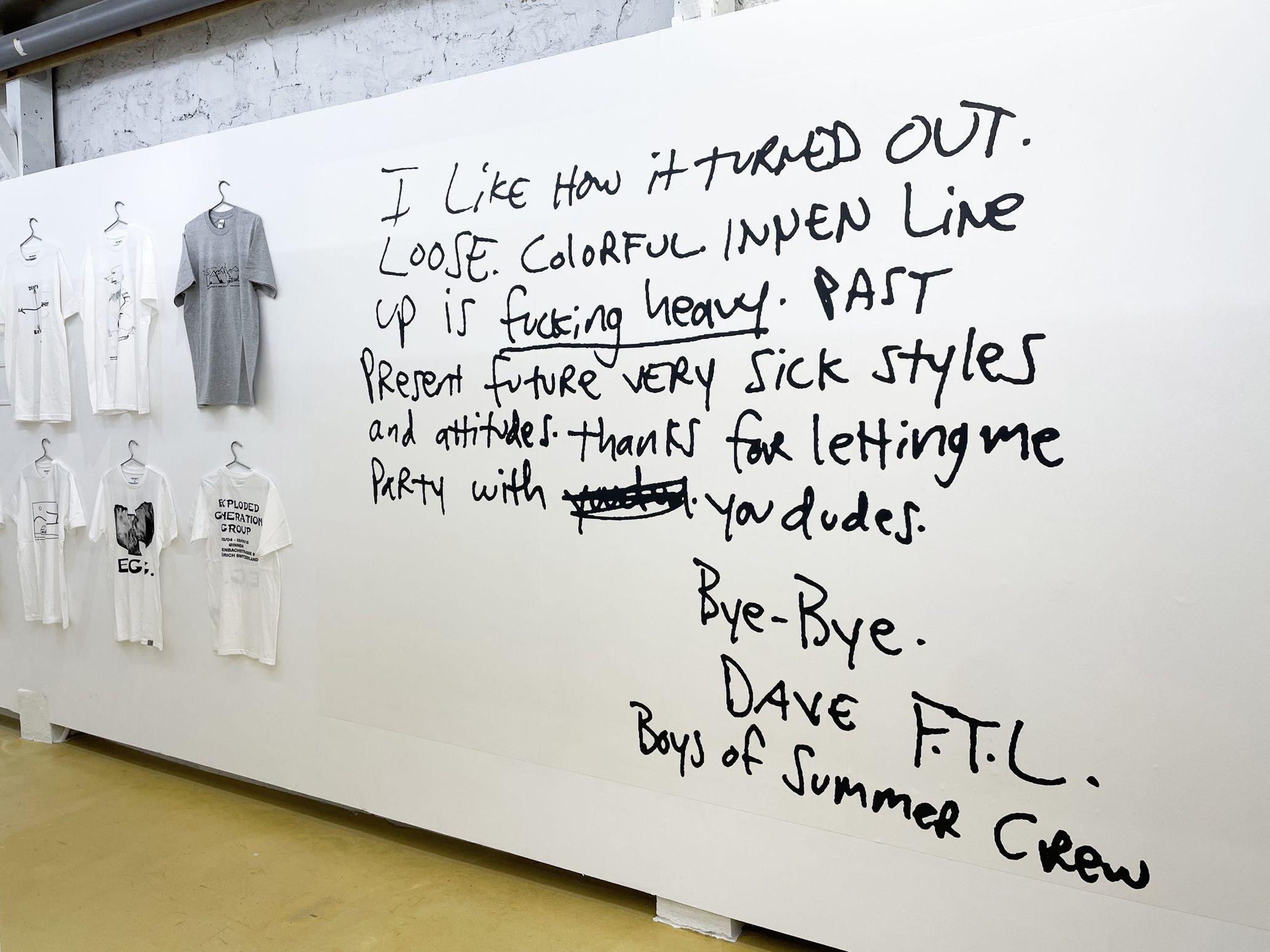

これまで400タイトル以上のZINEや書籍を出版し、アートやサブカルチャーに関する型にはまらない視点を提供してきた、スイス・チューリッヒ発のインディペンデント出版社「innen」。パブリッシャーであるアーロン・ファビアンより、18年間の活動をまとめたアニバーサリーブックをリリースするという知らせが届いた(「innen」も大人になった)。交流のあるファッションブランド「カーハート WIP」のサポートを受け、「パム / パークス・アンド・ミニ」から出版された約500ページのハードカバーには、過去の出版物とアーカイブの未発表資料が詰まっている。これを記念して、4月29日から5月14日の期間、パリの『The Community Centre』でローンチイベントを開催。これまでに発表したZINEに加え、貴重なオリジナル資料やレアなグッズ、「innen」と親交のあるアーティストの作品が展示された。オープニングを終え、パリからチューリッヒに戻ったばかりのアーロンに、ZINEとの出合いから「innen」の立ち上げ、アーティストとの制作秘話について聞いてみた。

自然と惹き込まれたZINEの世界

−−まずは、アニバーサリーブックのローンチおめでとうございます!パリでのイベントはどうでしたか?

アーロン・ファビアン(以下、アーロン):ありがとう!たくさんの人に来てもらって楽しかったし、いいフィードバックをもらったよ。ロンドンの音楽レーベル「The Trilogy Tapes」のウィル・バンクヘッドはDJをしてくれたしね。

−−なぜ今回アニバーサリーブックをつくったのでしょうか?

アーロン:本当は15周年でつくりたかったんだけど、延期が続いて。18周年でようやく完成したよ。改めて18年かぁ、「innen」も大人になったよね(笑)。過去の出版物とアーカイブの未発表資料をまとめるのは大変だったけど、形になって嬉しいよ。ハンス・ウルリッヒ・オブリストが序文を、アメリカのグラフィックデザイナー、エドワード・フェラがカバーデザインを担当してくれたんだ。

−−アーロンと「innen」について、いろいろ聞いてみたいなと思いまして。まずは、ZINEとの出合いについて教えてください。

アーロン:僕はハンガリーのブダペスト出身で。僕の母はアーティスト兼美術史の先生で、父はブックデザイナー兼タイポグラファー。祖母は出版社で働いていた。そんなアート関連の家族のもとで育ったから、僕にとって印刷物や出版カルチャーは身近な存在だったんだ。8~9歳の頃、地元のアナーキーな本屋で初めてフォトコピースタイルのファンジンに出合ったのが最初かな。それから10代の頃に、小学校の友達とパンク・カルチャー・ファンジンをつくったよ。当時はグレースケールや白黒のフォトコピーに夢中だったな。

−−ちなみに誰を特集したんですか?

アーロン:ステップファーザーがパンク好きでさ。その影響もあって、エクスプロイテッドとかニナ・ハーゲンとか取り上げてた。まさにエヴァーグリーン・クラシック・パンクだよね。これが初めてつくったZINE。ただ楽しみたくて、友達とつくったファンキーでパンクなファンジンだよ。

−−ハンガリー、ブダペストのZINEカルチャーってどんな感じです?

アーロン:何人かZINEを制作、出版してる友達はいるし、ここ数年でZINEフェアやブックフェアを開催してる。

アーティストとシーンをつなげる、コミュニケーションツール

−−それから2006年に「innen」を立ち上げることになるんですが、そもそもどんな経緯でスタートしたのでしょうか?

アーロン:すべてが自然な流れだったんだ。当時はプラハの後、ブダペストでグラフィックデザインを勉強してたんだけど、学校の最終試験でマガジンをデザインしなきゃいけなくて。このマガジンにスペシャルな名前をつけたかったんだ。友達とバーで飲んでる時にクールな名前を探してるってことを話したら、その内の1人が「innen」を思いついて。すぐに気に入ったよ。「めっちゃクールじゃん!」って乾杯して、ビールを飲んだのを覚えてる。ちなみに「innen」は“inside to outside(中から外へ)”って意味なんだ。

それから大学1年生の時に、「innen」を立ち上げた。最初にリリースしたZINEは、ブダペストの友人フレディ・タマーシュ(Füredi Tamás)の『F – Fotos』。彼はとてもクリエイティヴなペインター兼グラフィックデザイナーなんだけど、僕は彼の撮る写真が好きなんだ。その後も別の友達のZINEをつくって、その繰り返しで。10~15タイトルくらいリリースした頃かな、気付いたらパブリッシャーになってたんだよね。

家族や友達を通して、僕はいつもクリエイティヴな人達やアートに囲まれてた。どうにかしてその人達やシーンをつなげて、何か新しいものをプロデュースしたかったんだ。ZINEはそんな人達とつながる、友達になる簡単な方法だからね。

−−アーロンにとって、ZINEはコミュニケーションツールなんですね。13 × 19 cmというサイズにはどんなこだわりがありますか?

アーロン:「Nieves」のベンジャミンが「innen」より5年早くスタートしたんだけど、彼は14 × 20 cmのフォーマットを使用してたから、違うサイズにしたくて。B5だと大き過ぎるし、ポケットに入るような小さいサイズを考えてたらこうなった。これからもこのサイズをキープしたいね。

−−アーティストはどうやって探し、どんな視点で選んでいますか?

アーロン:シンプルに僕が好きなアーティストを選んでる。「innen」はオープンなプラットフォームで、年齢も知名度もジャンルも関係ない。何かスペシャルなコンテンツであればいいんだ。フレンドリーでオープン、カルチャーと人々の間に会話を生み出す。まぁ、リアルってことだよ(笑)。どうやって探してるかっていうと、状況によるね。インターネット、図書館、本屋、ギャラリーで見つけたり、友達のおすすめを聞いたり。

2020年にヒロシ(井口弘史)と一緒に「innen Japan」を始めたけど、僕は日本カルチャーの大ファンだから、日本のアーティストは彼からたくさん情報をもらってる。彼はグッドだし、頼りにしてるんだ。

人のつながりが生み出す、奇跡のコラボレーション

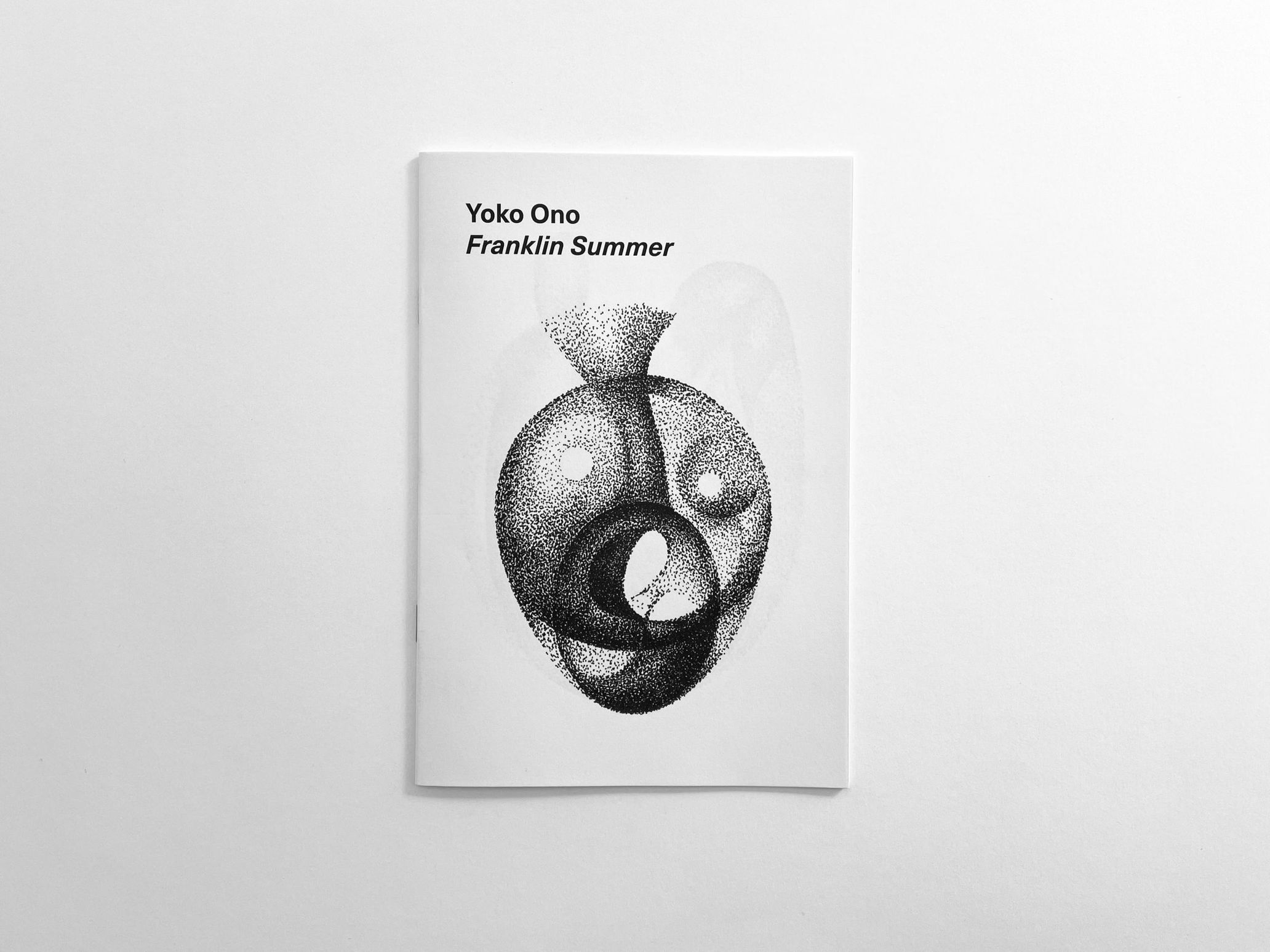

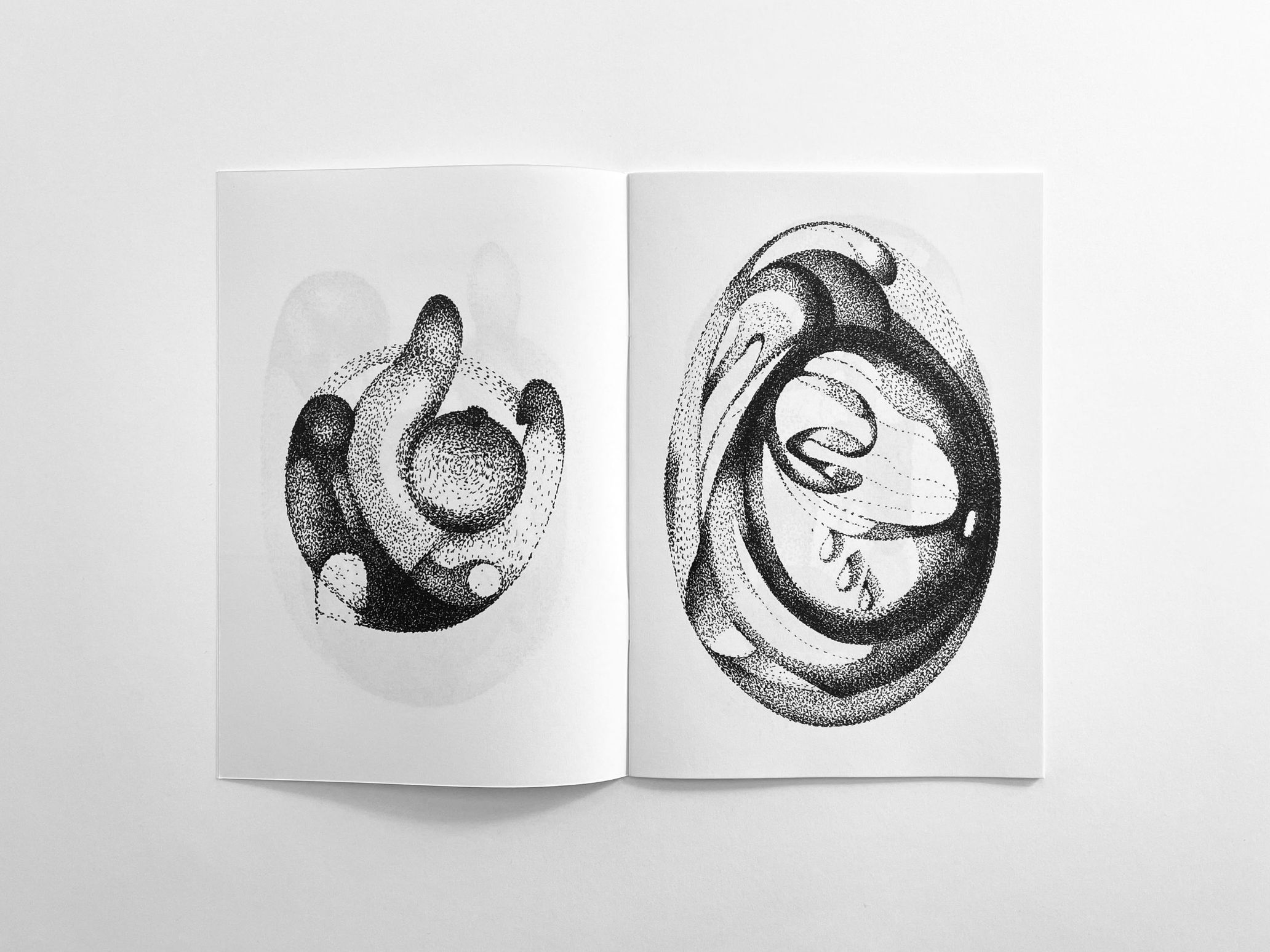

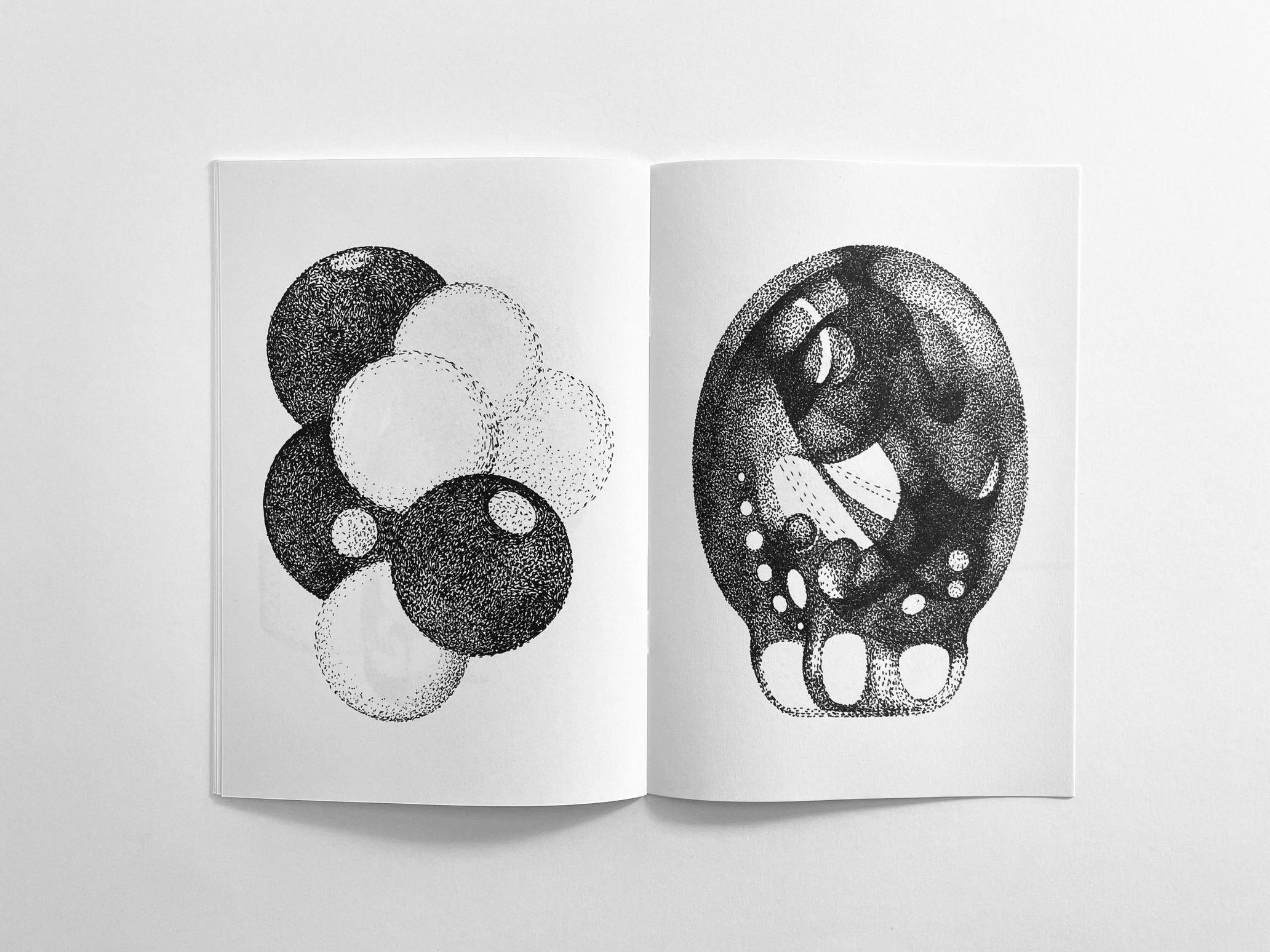

−−たくさんの著名なアーティストと一緒にZINEを制作していますが、完成までのエピソードが知りたいです。例えば、オノ・ヨーコとか?

アーロン:「フランクリン・サマー」は1994年から現在まで描き続けてる、彼女のドローイング・プロジェクト。この作品をどうしてもZINEにしたくてさ。キュレーターのハンス・ウルリッヒ・オブリストが彼女のアシスタントを紹介してくれて、それから高解像度のスキャンデータをもらって実現した。本当にラッキーだったし、ハンスとヨーコにも本当に感謝してるよ。

−−やっぱり制作には時間がかかります?

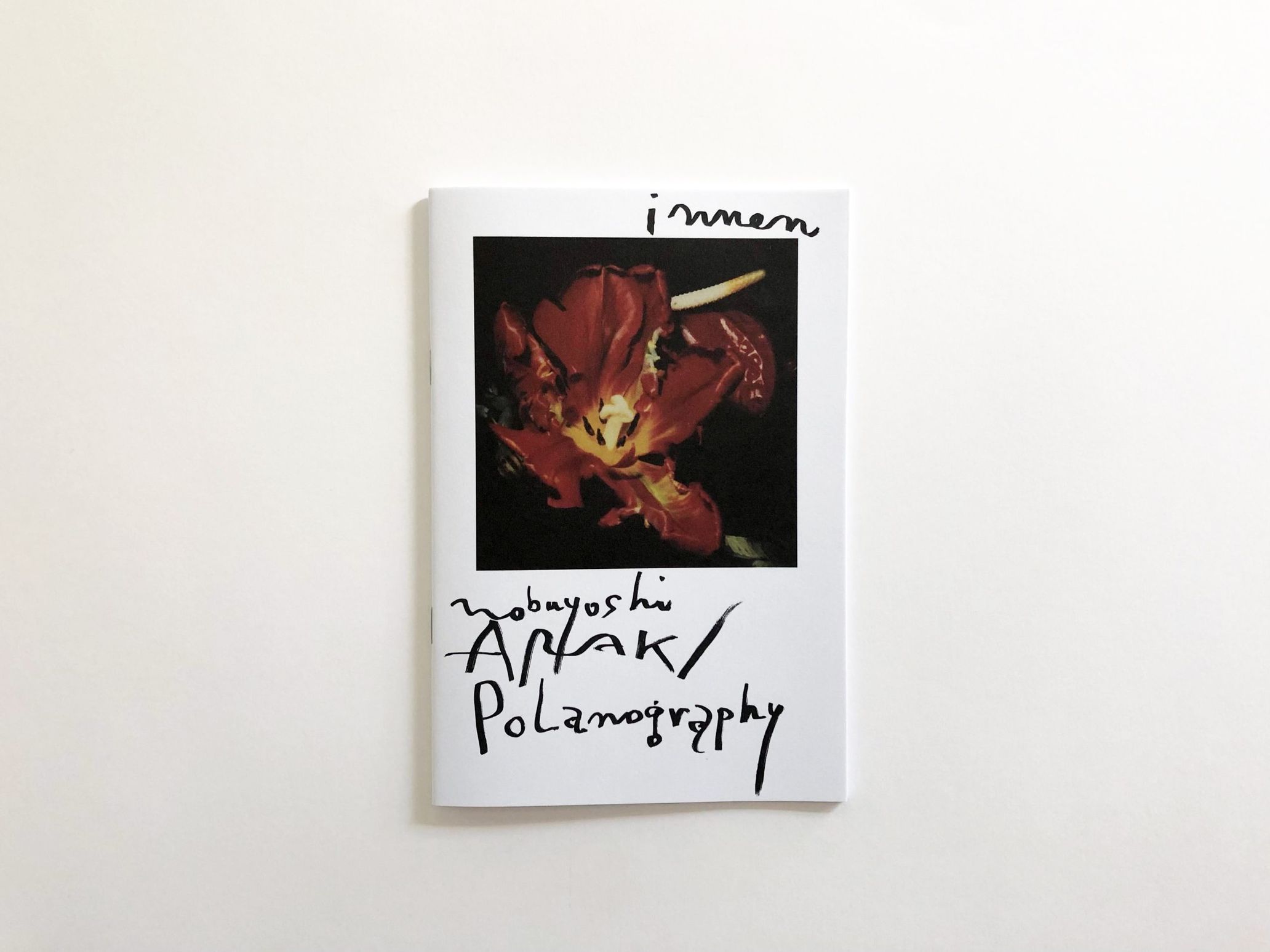

アーロン:ヨーコは意外と早く完成したけど、長くて5~6年くらいかかる時もある。例えば、写真家の荒木経惟は5年かかった。最初に「タカ・イシイギャラリー」と話したけど、断られて。そしたらハリウッドでプロデューサーをしているブレット・ラトナーが、彼のポラロイドをコレクションしてたんだ。大量のアーカイヴで驚いたよ。それでギャラリーに改めて連絡して、なんとか実現したんだ。これもラッキーなシチュエーションだね。表紙のタイトルは本人の手書きなんだ。

「アンダーカバー」のデザイナー、高橋盾とは共通の友達が何人かいて、相談したら快諾してくれてね。いつもは僕が編集するんだけど、彼はすべてのレイアウトまで手掛けたんだ。僕はプリントしただけ。ラグジュアリーなシチュエーションだったし、本当に感謝だよ。

−−海外のセレブリティだと、クロエ・セヴィニーもいますよね。

アーロン:彼女のZINEは、元彼とか人生で好きになった男性との写真と「New York Post」紙の彼女に関する記事を集めたもの。実はこれ、「innen」のベストセラーの1つで、すぐにソールドアウトした。僕は知らなかったんだけど、彼女には大きなファンクラブがあるみたいだね。

−−今後リリースされるZINEも楽しみです!アーロンが思うZINEというメディアのよさとは?

アーロン:ZINEは簡単で安くつくれる出版物のひとつ。広告もなくて、自由に編集できるプラットフォームだよ。印刷もチープで早いし、簡単にシェアできる。今ではオフセットプリントでもZINEをつくるけど、昔は白黒やグレースケールが主流だった。白黒やグレースケールって、めっちゃシンプルでパワフルなカラーコンビネーションだよね。

−−最後に、ZINEをつくる人達へメッセージを。

アーロン:ユニークでストレスなく。ZINEをつくる時間を楽しんで!

Photography innen