「ものづくり」の背景には、どのような「ものがたり」があるのだろうか? 本連載では、『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』(宝島社)、『ニャタレー夫人の恋人』(幻冬舎)の作者である菊池良が、各界のクリエイターをゲストに迎え、そのクリエイションにおける小説やエッセイなど言葉からの影響について、対話から解き明かしていく。第11回はアーティスト・市原えつこが登場。

アーティスト、妄想インベンター。1988年、愛知県生まれ。早稲田大学文化構想学部表象メディア論系卒業、東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻に現在在学中。日本的な文化・習慣・信仰を独自の観点で読み解き、テクノロジーを用いて新しい切り口を示す作品を制作する。アートの文脈を知らない人も広く楽しめる作品性と日本文化に対する独特のデザインから、国内外の新聞・テレビ・ラジオ・雑誌等、世界中の多様なメディアに取り上げられている。

オフィシャルサイト:https://etsuko-ichihara.com/

Twitter:@etsuko_ichihara

Instagram:@etsuko_ichihara

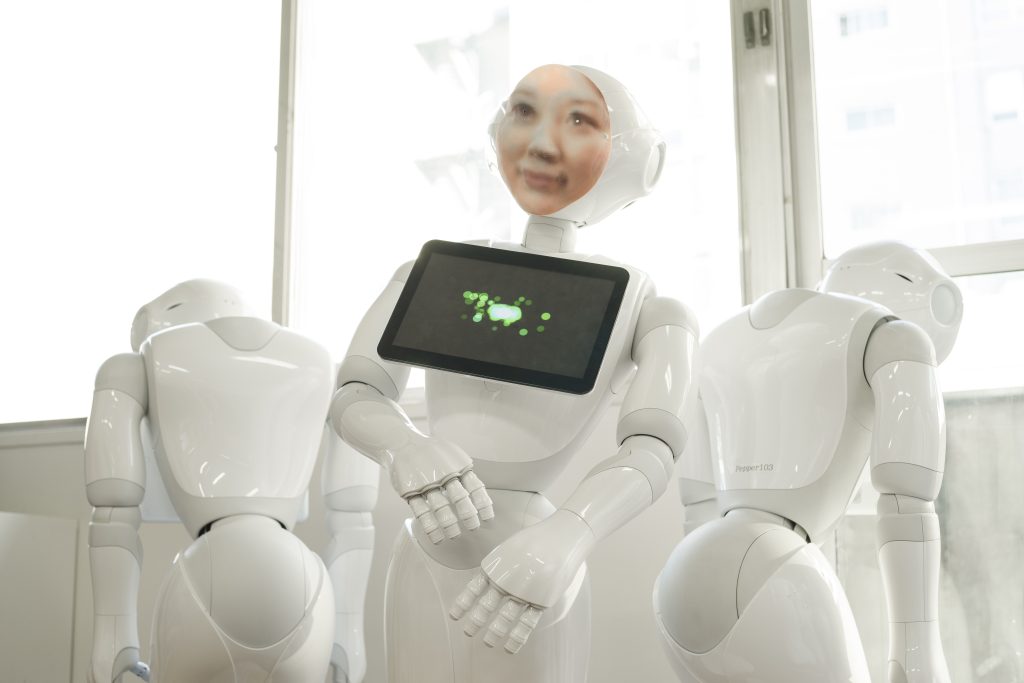

科学技術の発展を遂げた現代向けにデザインされた、新しい弔いの形を提案する、2015年から進行中のプロジェクト。現段階では家庭用ロボット「Pepper」に故人の人格、3Dプリントした顔、口癖、しぐさを憑依させるためのプログラムが開発されている。なお、同プログラムは死後49日間だけPepperに出現し、49日を過ぎると自動消滅する。

100年後の社会までの未来の食をテーマとした大型インスタレーション。回転寿司屋の寿司コンベアを未来のタイムラインに見立て、日本特有の文化である食品サンプルで再現した「未来の機内食」を、家庭用ロボット「Pepper」をベースに開発された「Pepper大将」が観客に提供する。制作の過程では科学者・研究者への綿密な取材を行い、妄想と科学的論拠の両軸をもとにディストピア的な未来像を具現化した。

市原さんが挙げたのは次の3作品でした。

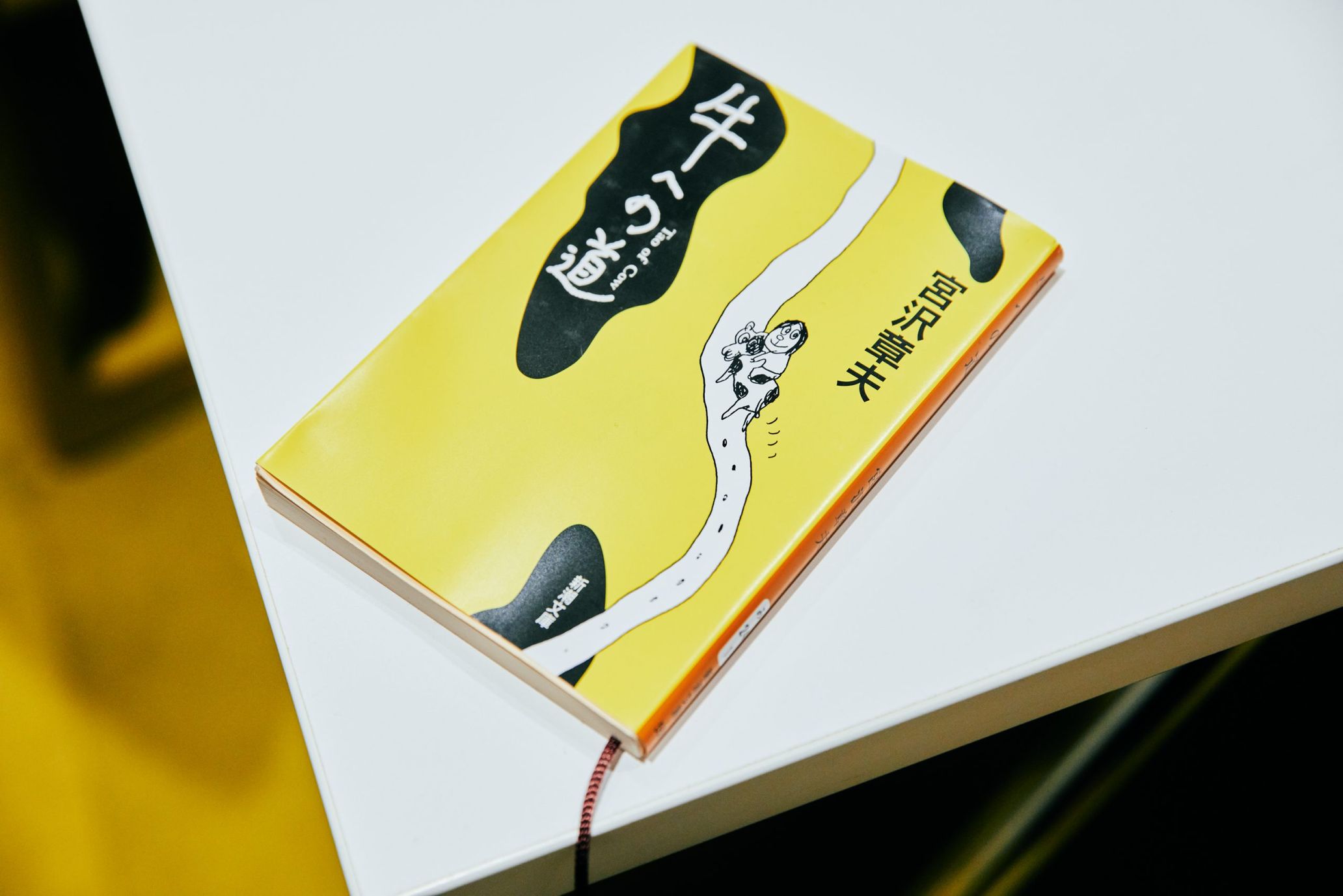

・宮沢章夫『牛への道』(新潮社)

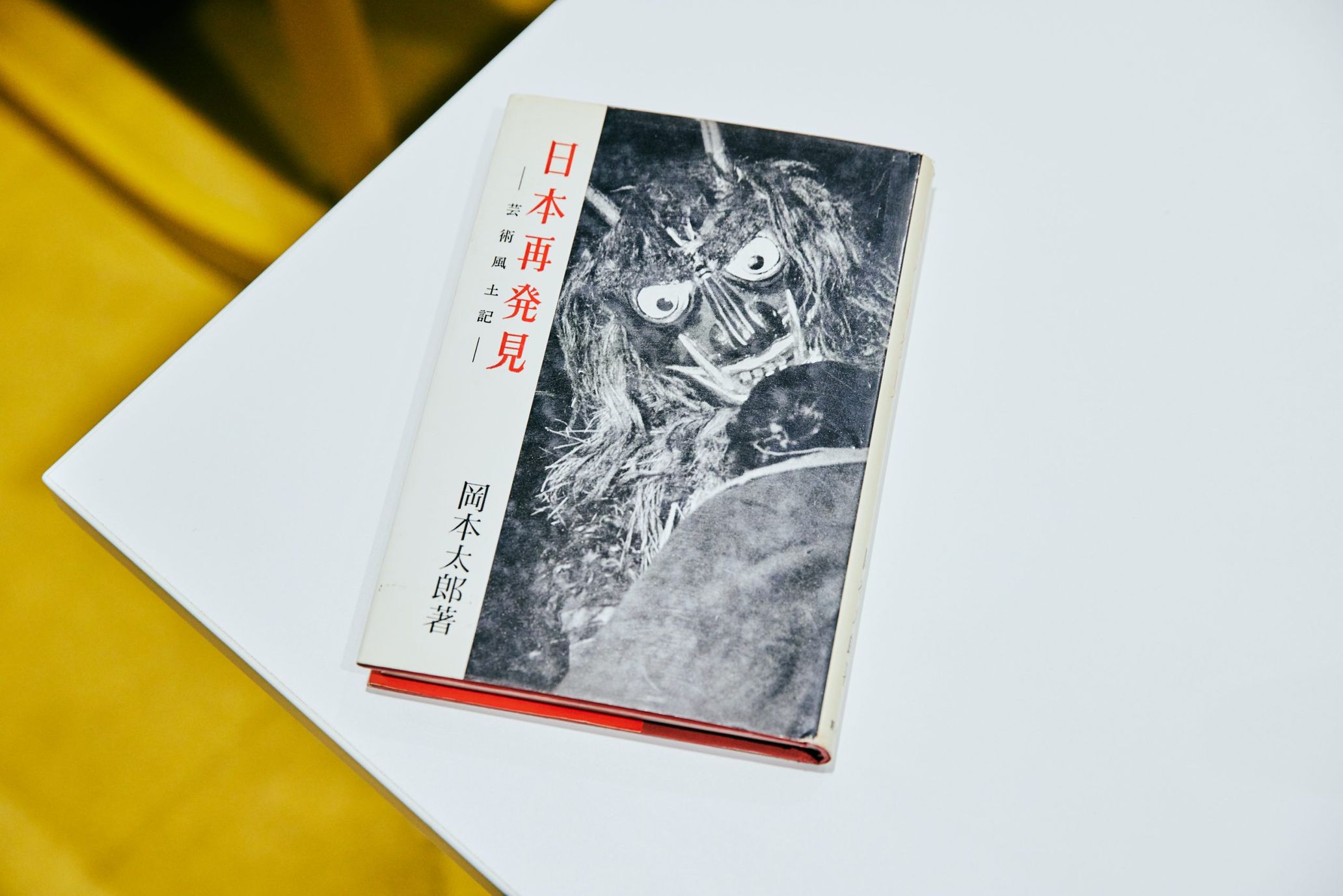

・岡本太郎『日本再発見 芸術風土記』(新潮社)

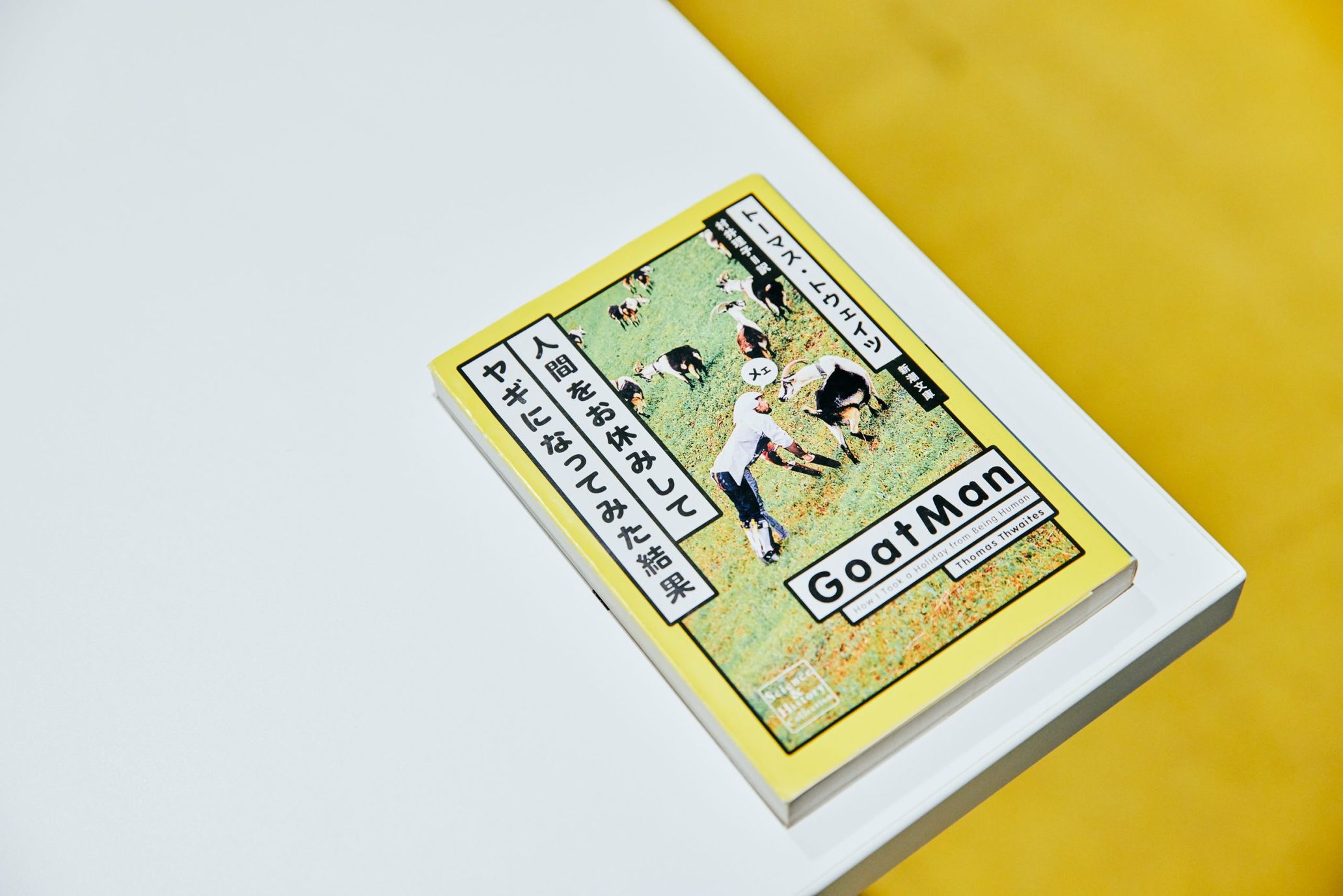

・トーマス・トウェイツ『人間をお休みしてヤギになってみた結果』(新潮社)

さて、この3作品にはどんな“ものづくりとものがたり”があるのでしょうか?

おもしろ過ぎて衝撃を受けた、恩師・宮沢章夫のエッセイ集『牛への道』

──1冊目は宮沢章夫さんの『牛への道』ですね。

これは一度目の学生生活で読んだ本ですね。早稲田大学の文化構想学部という学部の1期生だったんですけど、そこで劇作家の宮沢章夫先生の授業を熱心に受講していたんです。この本1冊というよりは、早大での学生生活のなかで最も影響を受けた先生の1人が、宮沢先生だったかもしれません。

授業ではサブカルチャーや都市空間論について講義をしていました。物語ではないので今回の選書からは外しましたが、『東京大学「ノイズ文化論」講義』(※)という本にもかなり影響を受けています。

『牛への道』はエッセイなんですが、おもしろ過ぎて衝撃を受けて、どんな言葉に影響を受けたかと聞かれて、すぐに思い出したのが宮沢先生のこの本でした。

※『東京大学「ノイズ文化論」講義』……宮沢章夫が東京大学で行った授業の講義録。社会から排除されていくものを「ノイズ」をキーワードにして考察していく。

──宮沢さんは2005年から早稲田大学で教員を務めていました。

授業を受けて「この異常におもしろい授業はなんなんだ」とぶっとんだ記憶があります。

授業の内容自体は、とてもクリティカルだったんです。いま都市に合理化が求められて、そうじゃないものはどんどん排除されていると。その授業から派生して、現代の都市では過度な清潔願望が高まって、身体的なものだけではなく、人間のどろどろした部分や、非合理的な部分も排除されていることに問題意識を持つようになりました。

そこから宮沢先生の授業に頻繁に潜りに行って、授業が終わったあとに宮沢先生と学生達でダラダラお喋りする会なんかが毎週あったんですが、宮沢先生の話がおもしろいから全部やたら熱心にメモしているみたいな学生でした。

アカデミックなこともされているのだけど、この本を読んだらわかるんですが、冗談がすごくおもしろくて。身の回りのすごくどうでもいいことや日常の違和感を非常に解像度高く掘り下げていますよね。

──授業をとったのは偶然だったんですね。

もともとは美大に行こうと思っていたんですが、将来の安定などを考えると踏ん切りがつかなかったり、経済的な理由などいろいろな事情で文化構想学部に入学しました。つぶしの利くジェネラリストにもなれそうだし、表現に近い授業もいくらかは受けられるかなって感じで。それで宮沢先生の授業も受講したのだと思います。

2017年にわたしが文化庁メディア芸術祭で賞をとった時(※)に、NHKラジオで「すっぴん!」という番組を持たれていた宮沢先生のラジオに呼んでいただきました。アーティストとして活動を始めてからも、要所要所で見ていただいていたんだなと思います。

※メディア芸術祭で賞をとった時……文化庁メディア芸術祭で「デジタルシャーマン・プロジェクト」が第20回エンターテインメント部門優秀賞を受賞。

──卒業されてからもお会いになっていたんですね。

宮沢先生のラジオへ出た時に、「市原の作品には根底に冗談があるよね」って言われたんです。たぶん、根底に冗談があるスタンスは、そもそも宮沢先生からの影響だった可能性がありますね。

独自の視点、価値判断に共感を覚えた、岡本太郎『日本再発見 芸術風土記』

──市原さんはデジタルシャーマン・プロジェクトや未来SUSHIなど、日本文化と接点のある作品が多い気がします。

若い頃はあまり自覚はなかったです。わたしは愛知県出身なんですけど、子どもの頃は地元でやっている土着の祭りとか、神社仏閣とかにはあまりピンときてなかったですね。

でも、大学3年生の夏休みに、自分が昔住んでいたところを見に行こうってなって、ついでにそこからさほど遠くなかった愛知県の犬山にある桃太郎神社に行ってみたんです。

山の上にあるんですけど、急勾配な坂を登っていったところにある鳥居の前に、いきなりスッポンポンの桃太郎の像とかが置いてあるんです。さらには宝物殿には「発掘された鬼の男根」とされているものが展示されていたり。「なんだこれ」って(笑)。そういう神社にたまたま出会ってしまって、いままで見過ごしてきた神社や風習や、地域信仰とかを見直そうと思って。

すると、性的なものや禁忌的なものが堂々と神聖なものとして祀られていたりするんですね。

──都市で生活していると出会わないようなものに。

ああ、そうですね。ちょっと現代社会のなかでは隠されているような。

──岡本さんの『日本再発見 芸術風土記』。これはいつ頃読まれたんですか。

2015年か2016年ですね。岡本太郎さんのことは、もちろん小さい頃から知っていたんですけど、2015年のちょうど会社をやめる直前の時期に、「デジタルシャーマン・プロジェクト」という作品を制作していました。死者の人格をロボットに宿らせるという趣旨の作品です。

そこから儀式や土着性についてもっと調べるようになって、その中で岡本太郎さんのこの本を読んだんです。

そしたら、岡本さんが秋田県のナマハゲや青森県のイタコとか久高島の風葬とか、私が興味を持っているものをことごとくリサーチしていると知って。

もうアニメの『耳をすませば』みたいな「全部、岡本太郎に先にやられている」って状態になりました。

──この本のなかでは、わりとはっきりと価値判断をしていますよね。

自分が持っている「これはおもしろい」「これはつまらない」って感覚が似ているなぁって思ったんです。

この本のなかでも「こういうものは退屈だ」ってズバズバ言っていることに共感して。自分の感覚の答え合わせみたいな感じで読みましたね。

岡本太郎さんはけっこう編集者っぽいことをしていますよね。いろんなもののおもしろさを独自に見出して、自分の観点からルポするみたいな。

──確かにジャーナリストっぽいところがあります。

2025年の大阪・関西万博の日本館のコンセプト策定の仕事をさせていただいたこともあって、大阪万博といえば太陽の塔じゃないですか。人生の要所要所で接点があるなと。

──土着的なものへの目線も接点がありそうです。

素朴な民衆がものすごい熱量で作ったものがいいというか。さっきの桃太郎神社もそうですよね。

──先ほどの宮沢さんの話ともつながる気がします。

宮沢先生は「ひどく現在的な貧しさ」ってことをよく言っていた気がします。経済的な合理性により、いろんなものが排除されて貧しくなっていくというようなことを。

綿密なリサーチと圧巻の行動力、社会への洞察力に引かれる、トーマス・トウェイツ『人間をお休みしてヤギになってみた結果』

──3冊目は『人間をお休みしてヤギになってみた結果』。これは2017年出版の本ですね。

これは本当に直近で読んだ本で、今年のゴールデンウィークに読みました。

4月に東京藝術大学の大学院に入ったんです。現役の時に美大進学をあきらめた話をしましたけど、やっぱりちゃんと美術の勉強をしたいなと今さら思いまして。いわゆる学び直しですね。

東京藝大の先端芸術表現科に小沢剛(※)先生という方がいるんです。10年以上前に小沢先生の広島市現代美術館での個展を観たのですが、それがずっと忘れられなくて先端を受験しました。

小沢先生の研究室では、いま藝大のキャンパスでヤギを育てて世話をしているんです。

※小沢剛……現代美術家、東京藝術大学先端芸術表現科教授。野菜で銃器を模した「ベジタブル・ウェポン」シリーズや歴史上の人物をモチーフにした「帰って来た」シリーズを制作。2019年に第69回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。

──ヤギを育てている?

「ヤギの目で社会をみる『ヤギの目』プロジェクト」というものをやっているんです。

東京藝大の取手キャンパスって茨城県の里山のなかにあるんですけど、コロナ禍で人が来なくなった時に雑草がボーボーに生い茂り、景観もすごく荒れたそうなんですね。

構想自体は前からあったみたいなんですが、それで小沢先生がキャンパスでヤギを飼おうって。ヤギは景観動物とも呼ばれていて、雑草をめちゃくちゃ食べるんですよ。

いま学生達や食堂の職員さん、地域の方々のみなさんで協力してヤギを世話していて、わたしも餌をやったり小屋を掃除したり散歩させたりしているんです。

──ヤギの飼育をされているんですね。

そういった活動を通して、これまでの人生で全く接点のなかったヤギに興味を持つようになりました。ヤギって犬や猫と並んで人間の伴侶としての歴史もすごく長かったりするみたいで。

ヤギと一緒にいると自然に対しての解像度がすごく上がるんです。普段東京を歩いていても周りの環境に興味がなくて、スマホしか見ないじゃないですか。それこそノイズをシャットアウトしているんですけど、ヤギを育てていると、この草が好きなんだとか、ヤギの小屋を補修する時もこのへんの土は柔らかいから柵を立てにくいとか、そういった周りの環境への解像度が上がるのがおもしろかったんですよね。

──それで『人間をお休みしてヤギになってみた結果』を読んだ?

トーマス・トウェイツさんはイギリスのロイヤル・カレッジ・オブ・アートを出ていて、大学院の修了制作でトースターをつくって話題になりました。

この本ではトースターがすごく話題になった後、とはいえ30代になっても同世代の友人達が立派に働いているのとは対象的に彼の生活は安定せず、その現実に疲れている時に「人間をお休みしてゾウになりたい」と試行錯誤を始めたものの行き詰まり、知人からシャーマンを紹介されて会いに行ったら「ゾウじゃなくてヤギになれ」と言われて、それでヤギになることを目指すという。その後も、生物学者などちゃんと専門家に話を聞きに行っているところがおもしろいです。

──シャーマンが出てくるところも、市原さんへの親和性を感じます。

自分がこれまでやってきたメディアアートの分野と、いまやっているヤギという一見正反対なものをつなぐヒントになりそうなので読みました。

今年の11月に研究室でヤギをテーマにした展示を取手で開催する予定なので、その時にオンラインでもいいからトーマスさんをお呼びできないかなって考えています。

──トーマス・トウェイツさんの本は、社会への批評的な目線がありますよね。

そうですよね。トースターの場合はできあがった製品ばかり消費している現代社会だったり、ヤギになるプロジェクトの場合は人間として生きること自体をメタに捉える感じがありますよね。体当たりでアホなことをしているように見えて、社会に対する洞察だったり、科学的なリサーチだったりと視点が多くてとてもおもしろいですよね。

──いま市原さんもヤギについて調べている?

ヤギにもいろんな視点があるんです。

黒魔術のシンボルになっていますし、スケープゴートという言葉がある通り、生贄にもされてきた歴史もありましたし、悪魔の象徴として描かれることもありますし。

ヤギから得られる創作のインスピレーションやヒントが多いことに驚いています。小沢先生が突拍子もない思いつきで始めたようでいて、何か現代美術家としての直感がそこにはあったんだろうなと思います。

──市原さんの作品の根底にあるユーモア、土着的な要素、社会へのまなざしがこれらの本からも垣間見えますね。