「ものづくり」の背景には、どのような「ものがたり」があるのだろうか? 本連載では、『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』(宝島社)、『ニャタレー夫人の恋人』(幻冬舎)の作者である菊池良が、各界のクリエイターをゲストに迎え、そのクリエイションにおける小説やエッセイなど言葉からの影響について、対話から解き明かしていく。第12回はぬいぐるみ作家・- 光線 -が登場。

ぬいぐるみ作家。多摩美術大学卒業。生活の中にひっそりといる、けれど存在感のある、小さな生き物のようなぬいぐるみを製作。ぬいぐるみ製作と販売を中心に、企業の商品デザイン監修やコラボレーション商品など、クライアントワークも手がけている。

オフィシャルサイト:https://www.co-sen.art/

Twitter:@co__sen

Instagram:@co__sen

光線さんが挙げたのはつぎの3作品でした。

・林明子『こんとあき』(福音館書店)

・サン=テグジュペリ『星の王子さま』(新潮社)

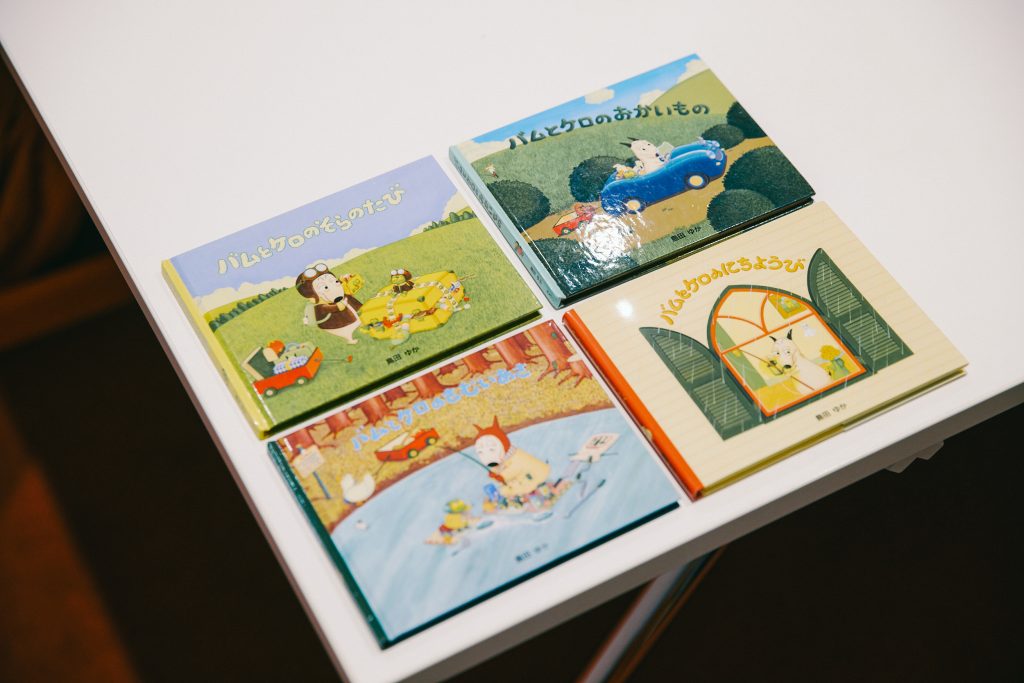

・島田ゆか『バムとケロ』シリーズ(文溪堂)

さて、この3作品にはどんな“ものづくりとものがたり”があるのでしょうか?

ぬいぐるみと自分の関係性を重ねて読んだ、林明子『こんとあき』

──『こんとあき』は林明子さんによるロングセラーの絵本で、幼い子どもとぬいぐるみのの交流を描いています。

光線:『こんとあき』はたぶん私が生まれてすぐに母親が買った本だと思います。

絵本に出てくる「こん」ってぬいぐるみが動いているところが「ほんとうにぬいぐるみがこんな風に動いたらいいな」って思いながら読んでいました。

私もずっと大事にしているこんと同じぐらいのサイズ感のうさぎのぬいぐるみを持っていたので、それとすごく重なって。

──『こんとあき』の関係性が、自分とぬいぐるみの関係性と重なって思えたんですね。

光線:でも、大人になって読み返してみたら、「ほんとうはあきの中で喋っているだけなのかな」みたいな読みかたもできるなって思って。

私が小さい頃に、私のぬいぐるみが私の中で喋って動いていたみたいな感覚を、読んでいて思い出して。そういう深読みもできるのかなって感じました。

──こんは最初から動いてしゃべっていて、それがイメージの世界なのか現実なのか、絵本の中で明示されてないですよね。

光線:そう、ほんとうはあきの1人旅だったんじゃないかって読みかたもできますよね。

こんが砂丘で埋まっちゃうシーンがありますが、小さい声でしか喋らなくなるのが、あきの不安感を表現しているんじゃないかなと思って。

大人になって読み返したら、そういう視点もあり得るのかなって。

──子どもの時はあきに感情移入していたけれど、大人になるともっと引いた視点で見られるのかもしれませんね。

光線:こんの腕をあきのよだれで汚すシーンに泣いちゃったんです。

あきが成長していって、こんがちょっとずつ汚れていく。ほつれちゃったりして。

私のぬいぐるみも同じだったので、すごく胸が締めつけられました。

──『こんとあき』の中にもこんがケガをするシーンが出てきますが、ぬいぐるみって汚れたり、傷ついたりするものでもありますよね。

光線:そうなんですよ。私が大事にしているうさぎのぬいぐるみも、縫ったり洗ったりしていて。小さい頃から母親に糸の使いかたを習って縫ったりしていました。

幼稚園や旅行とかにも持っていっていたんで、汚れていってしまうんですよね。

私がつくったぬいぐるみを買った人からも、「直せますか」って問い合わせがきたりして、送ってもらって修繕していますね。

──そのうさぎのぬいぐるみは、今も家に?

光線:ありますよ。ベッドに置いてあります。

読み返して「大人側」の気持ちもわかるようになった、サン=テグジュペリ『星の王子さま』

──『星の王子さま』は1943年に出版された童話で、こちらもロングセラーで根強い人気のある作品ですね。

光線:『星の王子さま』を読んだのは中学生ぐらいの時ですね。

その時は読んだあとに、答えが出たというか、「こういうことが言いたいのね」って理解したつもりだったんです。

でも、これも大人になって読み返すと、うまくまとめられないというか、大人側の考えかたもわかるようになったというか……。

──『星の王子さま』では、いろんな星をめぐる中で大物気取りの男やずっと数字を数えている実業家が出てきます。

光線:昔は「大人ってつまらないよね」みたいなところで理解が止まっていて、でもその理由もわかるようになってきて、答えがどんどん出なくなる、というか。

なんとなく子ども向けみたいに捉えられていると思うんですけど、大人になって読むと、子ども向けなわけないんですよ。大人が大人に向けて書いた本なんですよ。

だからたぶん、最初に読んだ時、ぜんぜんわかってなかったんだと思います。

──サン=テグジュペリは献辞で「1人の大人」にささげると書いていますね。違う見方もできるようになったというのは、社会に出たからとか、そういうことなんでしょうか。

光線:そうですね。私は美大を卒業しておもちゃ会社でデザイナーとして採用されたんです。

デザイナーだったんですけど、1年目は営業とかもやって。その時出会った営業の先輩とか、考えかたが全く違うんです。

美大では知り合わなかったタイプの人と、会社員になってから出会ったんです。

──それこそ社会に出るというのは、『星の王子さま』がいろんな星を見ていくような感覚かもしれませんね。

光線:そうですよね。そういうことを知って、会社をやめてから、ぬいぐるみづくりを始めるんです。

会社員の時は仕事が忙しくて、そういう時間もなかったんですが、会社帰りにユザワヤへ寄って布を買ったりはしていたんです。なんでかわからないんですけど。

それがすごくたまった時に会社もやめて、転職活動のあいまに、趣味のつもりで始めたのがぬいぐるみづくりなんです。

──最初は趣味のつもりだったんですね。

光線:はい。SNSにアップしたら「欲しい」っていう人がいたので、それで販売を始めて。転職活動をやめて、この仕事に専念するようになりました。

──会社の星から、ぬいぐるみの星に行ったんですね。

細部の書き込みやページ内に潜む謎の小さな生き物も魅力の、島田ゆか『バムとケロ』シリーズ

──『バムとケロ』シリーズは1作目の『バムとケロのにちようび』が1994年に出版されて、現在までに5冊出ています。

光線:『バムとケロ』は私が小さい時に読んでいた絵本っていうよりも、弟が読んでいた絵本なんです。私が中学2年生とか、中学3年生の時ですね。家族でハマっていましたね。

『バムとケロ』シリーズって今5冊出ていますけど、その頃はまだそんなに出ていなくて、新しいのが出たらみんなで読むって感じでした。

──最新作の『バムとケロのもりのこや』は2011年ですね。最初に読んだ時は、どう感じましたか。

光線:中学生でまだ子どもの感覚が残っていたんですけど、バムとケロが暮らしているような家に住みたいなって思っていました。

こういう壁がヨーロッパ風で、こういうキッチンで、ポップな色使いで、屋根裏があって、みたいな。それが当時の私の心をすごくつかみました。

──この絵本の特徴は、引きの絵が多くて家具や小物、通りすがりのキャラクターがいっぱい書き込まれているところですよね。

光線:そうなんですよ。

この絵本はほんとうに1ページ1ページつくり込まれていて、これも大人になって読み返したら、「絵がうますぎる」って。昔は気にせず読んでいたけど。

──小物などのディテールもすごく書き込まれていますよね。

光線:全部のページに、物語の本筋とは関係のない小さなキャラクターとかが書かれていて、つぎのページに行くと違うアクションを起こしているとか。端っこのほうでやっていて、気づかなかったらほんとうに気づかない仕掛けですよね。

「ヤメピ」っていう小さな犬がいるんですけど、この犬は布があると、布の中に潜り込むんですよね。そういうのを探すのがすごく好きでしたね。

──いろんなキャラクターが、細部に隠れていますよね。しかも、それ自体の説明は何もない。

光線:そうなんです。こういう謎の小さな存在みたいなものが好きで。

小さいものっていいなって思うんです。小さければ、いろんなところに連れていってあげられるじゃないですか。

私がつくっているぬいぐるみも、それを意識しているんです。サイズも手のひらに乗せられるくらいにして。

『バムとケロ』の絵本に出てくるような、小さいけど何かいる、っていう存在にしたいなって思っていますね。

──インタビューを通して、ぬいぐるみと人間の関係性について考えることができました。光線さんのぬいぐるみのように、「何かいる」ってところが人間を癒やすのかもしれませんね。

Photography Kousuke Matsuki