Hyu(ヒウ)

1975年大阪生まれ。音楽家。1990年代末から2000年代初頭にかけて、竹村延和が主宰する<Childisc>より作品をリリース。

1990年代末から2000年代初頭にかけて、竹村延和が主宰する大阪のレーベル<Childisc>よりいくつかの作品をリリースし、エレクトロニック・ミュージック・ファンに限らない熱心なリスナーから厚い支持を得てきた音楽家、Hyu(ヒウ)。テクノやドラムンベース、エレクトロニカといった既存のジャンル概念に集約されないそのトラックの数々は、今もなお、いや、今になってこそ特異な輝きを増しているといえる。

その時々の最新テクノロジーを駆使した先鋭的なものながらも、宅録ならではの親密性を有し、現代音楽の語法を消化しつつも、あくまで聞き心地は「ポップ」。その多面的な楽曲の数々は、DTM全盛時代の今だからこそより一層興味深く聴けるものばかりだ。

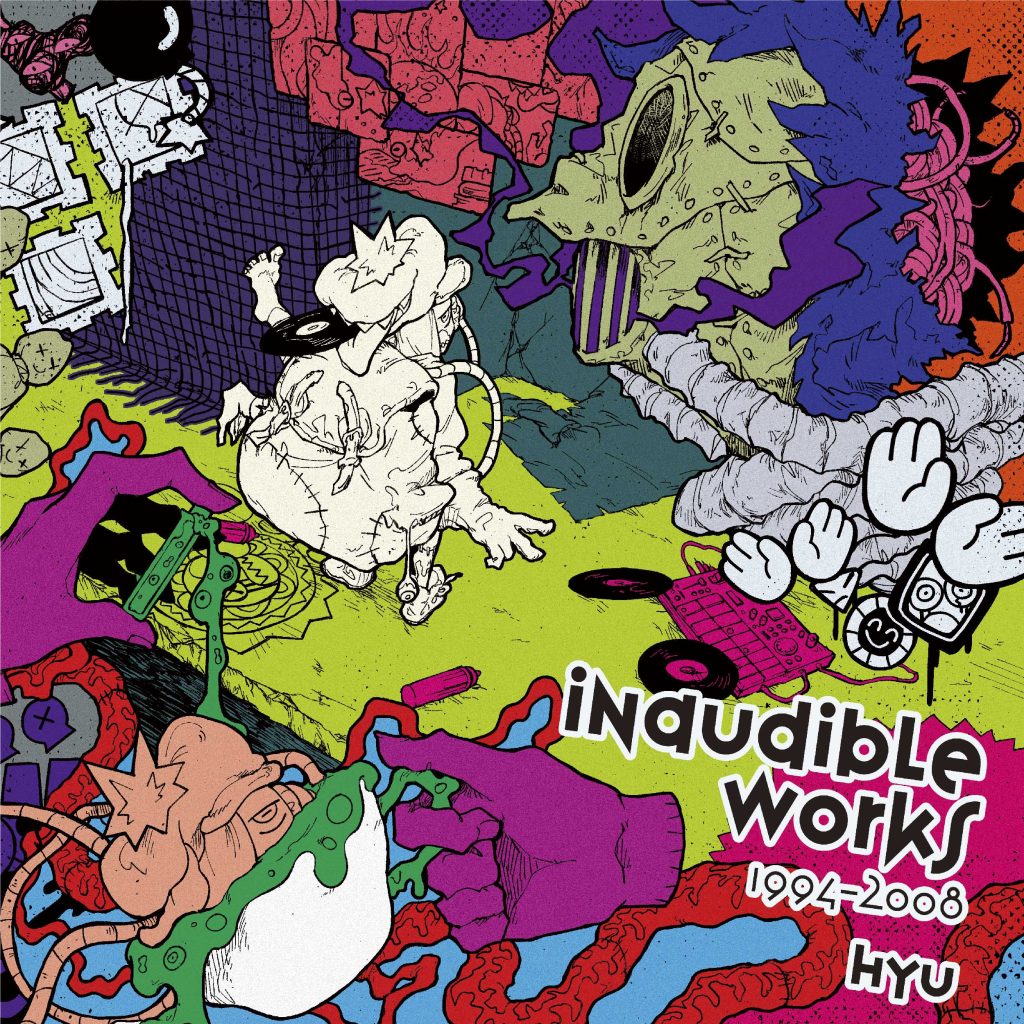

この度、そんなHyuが過去に録音していた曲の数々を、バージョン違い等を含めて発掘したアンソロジー作品『Inaudible Works 1994-2008』が、大阪のエム・レコード(EM Records)からリリースされた。謎めいた経歴から当時の制作秘話、さらには近年の音楽とその周辺文化に対して抱いている思いまで、じっくりと話を訊いた。

エイフェックス・ツインからの影響

——まずは生年から伺えますか。

Hyu:1975年大阪生まれです。

——音楽をやり始めたのは何歳の時なんでしょうか?

Hyu:17〜18歳の頃だったと思います。最初はスカム系のバンドをやってました。当時、大阪の若い奴らの間でボアダムスがカリスマ的な人気になっていたんですけど、自分も彼等に憧れて、とりあえず大暴れする、みたいなライヴをやってました。わけわからんものをみんな率先してやってみんなで面白がる、みたいな空気があったんです。

——それ以前から音楽はお好きだったんですか?

Hyu:流行りものも聴いてはいましたけど、基本は普通の運動部の少年って感じでした。あの当時、大阪の片田舎の高校で音楽をやるって言ったら軽音部でBOØWYとかユニコーンのカバーをやるみたなのが大勢、という時代……自分はそっちには興味が持てなかったんですけど、今言った通り、18くらいでいきなりわけわからんものに惹かれるようになったんです。けど、結局すぐ飽きるんですよね。めちゃくちゃ暴れるっていっても限度があるじゃないですか。すぐピークに達して、そっから先は何もないっていう(笑)。

——1人で音楽を作るようになったきっかけは何だったんですか?

Hyu:エイフェックス・ツインを聴いたのが大きかった気がします。エイフェックス・ツインも最初はなんかよくわからへんなという感じの音楽で、そういう変な部分に惹かれたんだと思います。テクノともアンビエントともいい難い、カテゴライズできない面白さというか。で、自分でもシンセサイザーとかサンプラーとかを買って作りはじめました。それが94年くらいですかね。

——そうすると、今回の『Inaudible Works 1994-2008』には、タイトル通りごく初期の音源も収録されているということですね。

Hyu:そうですね。多分「ガムランに憧れて」っていう曲が一番古いと思います。

——なぜガムランだったんでしょうか?

Hyu:みんながBOØWYとかを聴いている時期に、僕は芸能山城組にハマっていて。そこから民族音楽的なものに興味を持つようになったんです。芸能山城組を知ったのは、『AKIRA』の映画を観て、なんだこの音楽は!と思ったのが最初ですね。

——「ガムランに憧れて」はジャングル〜ドラムンベース調でもありますよね。

Hyu:はい。当時その辺りの音楽が流行りはじめた時期で、いろいろやっているうちにそうなってしまって(笑)。

——普段から最新のクラブ・ミュージックを追いかけている感じだったんですかね?

Hyu:自然と情報が入ってきましたね。けど、それまでのダンス・ミュージックって、どちらかっていうと匿名的なプロデューサーが12インチを切るみたいな感じだったと思うんですが、自分はそういう文化とはちょっと距離があって。そこにエイフェックス・ツインみたいな記名性の強いアーティストが出てきたので、一気に惹かれていったんです。そこから<Rephlex>とか<Warp>のアーティストを聴いていった感じですね。

——当時はマルチトラック・レコーダーで録っていたんですか?

Hyu:そうですね。そういうのを使ったり、サンプラーだけで作ってみたり。

——いわゆる「ローファイ」的なサウンドが当時の時代性を映し出していますね。

Hyu:『Selected Ambient Works 85-92』を聴いても、なんでこんなモコモコした音なのに良いんやろう、とか思ってましたし、電子音楽を作るにしても、必ずしもハイファイな音質でなくてもいいんだと気付いたのは大きかったですね。

——「奇妙な雷竹の舞」のように、平均律から離れた微分音を探求している曲も入っていますが、当時は現代音楽も聴いていたんですか?

Hyu:実はそんなに熱心に聴いていたわけじゃないんです。12音技法とか無調とかいう概念もあとになって知るんですけど、当時はあまり知らなくて。そういう楽典の歴史への知識というよりも、エイフェックス・ツインとかがやっていることを参考に、手元にある楽器をいじりながら「これ、どんな音が出るんだろう」とか「音階を換えてみたらどうなるんだろう」とかそういう試みをやっているうちに、だんだん通常の手法から離れていったんです。

後にシェーンベルクやらクセナキスの曲を図書館で借りて聴いたりもしたんですけど、なんかおもんないなあ、と……。実際ああいう西洋の現代音楽って、あくまで理知的っていうか、聴いて楽しむという観点が第一で作られているものじゃないわけで、なんかしっくり来なかったんですよ。反対に、自分が作るものは、腕組みしないで聴けるあくまで楽しい音楽を目指していた部分がありますね。

1998年にレコード・デビュー

——その後、1998年に『Sortie』というコンピレーション・アルバムに参加したのがレコード・デビューになるわけですね。

Hyu:はい。当時、大阪にビーイング系列の<Styling Records>っていうクラブ・ミュージックのレーベルがあったんですよ。今ではちょっと信じられませんけど、当時はCDバブルでお金が余っていたから……(笑)。『Sortie』はそこから出たものですね。関西クラブ・シーンの引率者的な存在だった松岡成久さんが監修を務めていて、僕にも声がかかったんです。それ以前に自分で作ったカセット・テープを心斎橋の服屋に置いてもらっていて、そこから徐々に広がっていって、コンピの参加に至ったという経緯ですね。

——コンピのコンセプトはドラムンベースだったようですけど、Hyuさんが提供した「Cutie Bam-boo Dance」(前出曲「奇妙な雷竹の舞」の元バージョン)はだいぶ様子が違いますよね。

Hyu:「よし、ドラムンベース作るぞ」って意気込んではいたんですが、結果的に全然違うものになってしまいました。そもそも8ビートだけど、「まあ、いっか」と。そしたらコンピの中のどこにもハマらなかったみたいで、ラストに収録されることになりました(笑)。当時は本当にドラムンベース全盛期で、大阪でもディスコ用の大箱みたいなところでそういうイベントが頻繁に催されていましたね。なぜか僕もそういうところに混じってライヴをやってました(笑)。

——さらに同じ年、竹村延和さん主宰の<Childisc>のコンピ『Childisc Vol. 1』にも参加されています。

Hyu:そうです。竹村さんも松岡さんの紹介で知り合いました。

——今でこそそのあたりの時代の動きは日本のエレクトロニカの黎明期みたいに理解されることもあるかと思うんですが、ご自身では自分の音楽をどういうふうに捉えていたんでしょうか?

Hyu:うーん、なんだろう。広い意味でのテクノ、って感じでしょうか。そもそもエレクトロニカっていう言葉は当時流通していなかったように思います。2000年前後からいろいろ変わったことをやっている人が出てきて、結果的にその中の一部の人が後にそう呼ばれるようになったっていう印象ですね。

——IDMとか、音響系という言葉もありましたけど。

Hyu:ありましたね。けど、自分の音楽がそれらに属していたかっていうとそんな自覚もなかったですかね。ガンガン踊らせる音でもないし、かといって難しい顔をして聴く音楽でもないし、なんというか、用途の定まっていない音楽……。それこそ<Rephlex>周辺の人達が「ブレイン・ダンス」っていうジャンル名を提唱していたことがありますけど、強いて言うならその感覚に近いのかもしれない。身体じゃなくて、脳が踊る感覚っていうか。

——その後<Childisc>からフル・アルバム『Wild Cards』(1999年)を出される前に、もう1枚コンピに参加していますよね。

Hyu:あ、はい。『Ao』(1998年)ですね。

——当時、ジム・オルークさんがそこに収録された「INDiRECT」(『Inaudible Works 1994-2008』収録の「みなれぬものたち」の別バージョン)という曲をいたく気に入って、周りの人達にダビングして配っていたという噂を聞いたんですが。

Hyu:そうらしいんですよね。たぶん竹村さんの繋がりだと思うんですが。ダビングによって人から人へ情報が伝播していったっていうのは、まさにインターネット以前ならではという感じで面白いですよね。

これは、倍音にフォーカスした曲なんですが、誰にも理解されないだろうけど自分的には面白いものができたなと思っていたら、そうやって理解してくれる人がいて驚いた記憶があります。ジム・オルークさんのアルバムを聴くと、確かに倍音がすごく効果的に使われているんですよね。

——「倍音にフォーカスした」というのを詳しく言うと?

Hyu:簡単にいえば、作曲と音色作りの境界を取り払って作ったということですね。特に西洋音楽とか楽譜をベースにした音楽の世界では、どうしても両者が別のものとして扱われてしまうんですよね。一般的にもメロディーを奏でることとシンセサイザーで音作りをすることって別の作業だと考えられていると思うんですけど、そもそも、どんな楽器の音であれ原則としていろいろな周波数の音が同時になっているわけなので、本来的に両者の概念が切り分けられている必要はないはずなんです。当時はコンピューターも持っていなかったので、電卓で周波数を計算しながらそういう曲を作っていました。

“いかに聴いたことのない音楽を作るか”

時代ごとに制作環境も変わっていったと思うんですが、今回のアンソロジー盤『Inaudible Works 1994-2008』を聴いていると、その時々の制作テクノロジーを駆使しながら、いかに聴いたことのない音楽を作るかということに注力している様子が浮かび上がってきます。

Hyu:そうだと思います。最初のほうはさっき言った通りサンプラーとかMTRを使っていたんですけど、後にコンピューターを買ってからはそれを使ってどんなことができるか試すようになりました。例えば、今回のアンソロジーのLP版に収録されているはっぴいえんど「風をあつめて」のカヴァーでは、FFTで音を分解して再構築するという作業をやりました。

——クオリティは別にして、現在では、やろうと思えばかなり手軽にDTMで曲ができちゃうわけですけど、当時はまだまだ相当な根気がいる作業だったわけですよね。

Hyu:確かにそうですね。

——なぜそこまで没頭できたんだと思いますか?

Hyu:うーん。どうだろう、逆に根気がいる作業だったからこそ没頭できたというか。それと、いろいろなソフトの黎明期だった分、竹村さんをはじめ周りの人達と「こういう手法があるよ」とか制作について話すことが多かったんですけど、それも刺激になっていたように思います。

——当時やっていた手法が、DAWの浸透によってかえって困難になったという例もあるんでしょうか?

Hyu:それは大いにあると思います。難しいどころか、不可能なことすらあると思います。もちろん、技術的に極めている人ならできることはたくさんあるとは思うんですが。今は音楽制作から離れて久しいですが、当時DAWの画面を見た時に、なんというか、暗黙の了解で設定された強い枠組みが設定されているような感覚を抱いたんですよね。そういう枠組みの中では、開発者が想定しているであろう音はすぐに作れるんですが、そうでないものを作ろうとするととたんに行き詰まってしまうんですよ。個人的には、そういう、枠が与えられていてその中に囲い込まれているような感覚があんまり肌に合わなくて。

——「こういう風に作るべし」という風にテクノロジー側からアフォードされているような感覚?

Hyu:そうですね。ピアノの前に座ると自然と平均律を弾かざるを得なくなるのと似ているというか。

——むしろ黎明期の技術のほうが自由度が高いのかもしれない……?

Hyu:そう感じてしまいますね。

——「離散とグリッドのインベンション」などの曲では、ボカロ以前の初期人声合成技術を使ったりもしていますよね。

Hyu:はい。あの頃、すごくハマっていたんですよ。当時は「スピーチ・シンセサイザー」って呼んでましたね。竹村さんも熱心に研究していて、2人でよくその話をしたのを覚えています。竹村さんは、初音ミク以前にクリプトン・フューチャー・メディアが輸入販売していた初期のボーカロイド・ソフトに対してクレームを入れるほど、人声合成技術について一家言のある人だったんですよ。僕も、『初音ミクはなぜ世界を変えたのか?』(柴那典・著)という本を読んで、そのあたりの詳しい顛末を知ったんですが。

初音ミクの「声」を初めて聴いた時、僕も「人っぽすぎる」と違和感を持ったのを覚えています。あくまで「音」として考えた時、「人間的な色」が過度にあるとちょっと違うというか。

——いわゆる「不気味の谷現象」的な違和感?

Hyu:そうですね。その点、昔のスピーチ・シンセサイザーは、人の声にも聴こえなくはないというレベルで、そのマシーン的な質感がかえって有機的に聴こえるんですよね。もちろん、できるだけ人の声に似せていくっていう追求の方向もありだとは思うんですが、究極を言えば、実際に歌ったほうが良いねという話にどうしても行き着いてしまうと思うので。

——近年では音楽制作の場でも生成AIの技術が大きな話題となっていますが、そういうものについてはどう思われますか?

Hyu:いろいろな技術があると思うし、例えば「ビートルズっぽい曲を作って」と指示してまさにそれっぽいものができるみたいに、シミュレーション的な方向性ではすごいレベルに達していくんでしょうけど、大きな枠組みから離れた何かをやってください、となった時には、たぶんかんばしい成果は得られないような気もしますね。

——プロンプトの精度を上げていけば、より一層創造的な可能性が開けていくのではないかという見方もありますが。

Hyu:でも、結局音楽の内容やイメージを自然言語で指示するのって限界があると思うんですよ。音作りにまつわるいろいろな象限とかパラメーターとかがあるわけですけど、それはそもそも自然言語では表記できないからそうなっているわけで、どこかで限界にぶち当たる気がして。音楽の根本的な構造を組み直したり、逆に細かいところを突き詰めたりというのにはAIは今のところ向いていないと思うんですよね。

——技術の発展が必ずしもマクロな音楽観の転換に繋がるわけではないということですかね。

Hyu:まさしく。そういえば、こないだYouTubeをなんとなく見ていたら、ヒップホップのビートメイカーの人が自分が普段どうやって音を作っているかを説明するチュートリアル動画みたいなのが流れてきたんですよ。「まず、このサイトでビートのパーツをダウンロードして、Ableton Liveにそれを取り込みます」「ここからが僕だけのオリジナリティなんですけど、そのパーツのピッチを変えます!これがクリエイティヴィティです」みたいなことを言っていて、ついにここまで来たのか……と思ってしまいました。そういう人達からしたら、AIに指示してそれっぽいビートを吐き出させるっていうのは、まさに「クリエイティブ」なことなんでしょうけど。

「いいね」中毒で自分を見失ってる人

——単純に「昔は良かったね」的な話にするのも違うと思うんですけど、少なくとも、今回の『Inaudible Works 1994-2008』に収録されている曲を今から50年後くらいに聴いた時に、「DTMテクノロジー直前の特殊な音楽」みたいな形で歴史化されている可能性もあるなと思いました。

Hyu:あ〜、はい。なんというかこう、歯を食いしばりながらデジタル技術と対峙して面倒なことをやっていた人間の痕跡が刻まれているものとして……(笑)

——電気自動車が当たり前になった未来に「あの時代にはハイブリッド車っていうのがあったらしい」って振り返られる、みたいな……。

Hyu:わかります。本当に昔話になるかもしれないですよね。

——まさに、だからこそ今回のアーカイブ企画には深い意義がある気がします。風化とか伝説化じゃなくて、本来的な意味での歴史化のための第一歩というか。

Hyu:最初にエム・レコードの江村さんから話をもらった時には、「え、こんなのに興味持ってくれる人いるのかな」という気持ちでしたけどね(笑)。

——今後再び音楽を作り始める可能性はないんでしょうか?

Hyu:うーん……どうだろう。やるとしたら、昔みたいに1人でやって煮詰まっちゃうんじゃなくて、誰かとやりたい気持ちがありますね。せっかく転勤で東京に来ているし、誰か面白がってくれる人がいるならやろうかなくらいの気持ちはあります。けど、今となってはどんなモチベーションでやるのかっていうのも難しいよなと。

——当然、今っぽくネット上でのバズみたいなものを目的にしてやっていくっていうのも違うでしょうし……。

Hyu:たぶん、そうやって曲を作って面白い動画とくっつけてみたりとか、反応を推し量りながらやっていくようなスタイルからは、面白いものはに生まれにくい気がします。作品をインターネットで公開すると色々なフィードバックが返ってきますが、あれに支配されてしまうというか、SNSの操り人形になってしまってる人が増えてる気がします。日常の言動とか思考がすべて「バズ」という状態から逆算されたような状態になっていて、ある種の「道化」を自分から進んでやってしまう状態になる、そして、本人も薄々そんな状態に気づいていて自分でもイヤになってたりするんだけど、しかし「いいね」の誘惑に耐えきれずにまた元通りになってしまうっていう。まさに「いいね」中毒で自分を見失ってるというか。

——あ〜……。

Hyu:友人が面白いことを言っていて。「頻繁なフィードバックは人間をダメにする。中世のヨーロッパでは、一生に一回『最後の審判』という名の巨大なフィードバックがあるだけ、しかしそれぐらいで良かったのでは」って。なるほど面白い意見だと思いました。その1回以外は暗中模索で何かを作っているほうがむしろ健全なのかも。

——そういう意味でも、今回の『Inaudible Works 1994-2008』は、ある時代へと移行する直前の創作のあり方の記録として貴重なドキュメントになっているような気がします。タイトルで「1994-2008」と謳っているのも、結果的に、ギリギリSNSが浸透する前の時期までの音源集であるということを現しているといえますね。

Hyu:実際、不特定多数の誰かからの肯定を日々受けながらというより、ひたすら孤独に作っていたものですからね(笑)。仮にこれを作っていた時代にSNSの「いいね」とか、アテンション・エコノミーみたいなものがあったら、いかにも無難なものに終わっていた可能性は高いと思います。

Photogaraphy Mayumi Hosokura

■Hyu『Inaudible Works 1994-2008』

価格:(CD)¥2,970、(LP)¥4,400

TRACK(CD)

01. 五度圏のゲーデル、エッシャー、バッハ [2:31]

02. 奇妙な雷竹の舞 [5:42]

03. 茄夢 [4:58]

04. WigWig [4:44]

05. みなれぬものたち [3:22]

06. ぎゃ・ダイナモ・ジェネレータ [17:28]

07. Robotomy Mam [2:24]

08. 離散とグリッドのインベンション [4:17]

09. 猫屋オドレミ [6:36]

10. 7Upとガラパゴスポップ [4:40]

11. ガムランに憧れて [5:34]

12. 帰ってきたすごいヨッパライ [3:16]

13. 1000万年後の子供たち [6:10]

14. 音の散逸構造 [6:00]

未発表:1, 6, 9, 10, 11, 13, 14

新バージョン: 5

それ以外は既発表曲の再編集

=作品仕様=

+ 通常ジュエルケース、12ページブックレット、帯付

+ Hyu本人による楽曲解説を日本語・英語で掲載

https://emrecords.shop-pro.jp/?pid=178689221

TRACKS(LP)

Side A

1. 五度圏のゲーデル、エッシャー、バッハ [2:31]

2. 奇妙な雷竹の舞 [5:42]

3. 茄夢 [4:58]

4. WigWig [4:44]

5. みなれぬものたち [3:22]

Side B

1. ぎゃ・ダイナモ・ジェネレータ [17:28]

2. どんな音でも二度繰り返すと音楽に聞こえる [3:34]

Side C

1. Robotomy Mam [2:24]

2. 離散とグリッドのインベンション [4:17]

3. 風をあつめて [2:39]

4. 猫屋オドレミ [6:36]

5. 7Upとガラパゴスポップ [4:40]

Side D

1. ガムランに憧れて [5:34]

2. 帰ってきたすごいヨッパライ [3:16]

3. 1000万年後の子供たち [6:10]

4. 音の散逸構造 [6:00]

未発表曲:A1, B1, B2, C3, C4, C5, D1, D3, D4

新バージョン: A5

それ以外は既発表曲の再編集

=作品仕様=

+ 12インチLP2枚組、見開きジャケット、DLクーポン封入

+ 2LP版のみボーナストラック収録

+ Hyu本人による楽曲解説を日本語・英語で掲載

https://emrecords.shop-pro.jp/?pid=178689112