never young beach(ネバーヤングビーチ)

安部勇磨(vocal、guitar)、巽啓伍(bass)、鈴木健人(drums)の3人組。2014年春に結成。2015年に1stアルバム『YASHINOKI HOUSE』を発表し、「FUJI ROCK FESTIVAL」に初出演。2016年に2ndアルバム『fam fam』をリリースし、2017年にメジャーデビューアルバム『A GOOD TIME』を発表。2019年に、4thアルバム『STORY』を発表し、初のホールツアーを開催。2023年6月、約4年ぶりとなる5thアルバム『ありがとう』をリリース。また近年は上海、北京、成都、深圳、杭州、台北、ソウル、釜山、バンコクなどアジア圏内でもライブに出演。

https://neveryoungbeach.jp

Instagram:@never_young_beach_official

Instagram :@_yuma_abe

Twitter:@neveryoungbeach

Twitter:@ThaianRecords

岡田拓郎

1991年生まれ、東京都出身。2012年に「森は生きている」のギタリストとして活動を開始。2015年にバンドを解散したのち、2017年に『ノスタルジア』でソロ活動を始動させた。現在はソロのほか、プロデューサーとしても多方面で活躍中。

Instagram:@okd_tkr

Twitter:@outland_records

去る6月21日、never young beachが5枚目のアルバム『ありがとう』をリリースした。メンバー脱退やコロナ禍を経て制作された本作には、近年のライブにも参加しているサポートメンバー3人の貢献が欠かせないものだったという。実際、アルバムを聴くと、その3人=岡田拓郎(ギター)、下中洋介(ギター)、香田悠真(キーボード、ピアノ)が、単なるサポートという枠組みを超えて、never young beachの音楽を再スタートさせるのに大きな役割を担っている様がわかる。

本記事では、作詞作曲を務めるフロントマンの安部勇磨(ヴォーカル、ギター)と、サポートメンバー代表の岡田拓郎との対談をお送りする。前編は、2人の出会いからアルバム制作について、そしていにしえのギター(ロック)への愛をたっぷり語ってもらった。

安部勇磨と岡田拓郎の出会い

——先日のEX THEATER ROPPONGIでのワンマンライブを拝見したんですが、30歳を過ぎてあんなに屈託なくロックバンドを一緒にやれる仲間がいるってめちゃくちゃイイなあ、と思いました。

安部勇磨(以下、安部): ははは! 今のバンドの状態はホントにいい感じだと思います。

——前作『STORY』から約4年ぶりのアルバムリリースとなったわけですけど、この期間を振り返ってみていかがですか?

安部:コロナでライブ活動が止まってしまったり、メンバーの脱退もあったり、激動の期間でした。かなりキツかったですね。けど、そういう中でソロを始めて、拓郎くんともつながることができたので、今振り返ってみればよかったと思っています。本当に、2022年の「FFKT」(新体制最初のライブ)のステージまでどうしていいのか自分にもわからなかったんですよ。けど、そこで下ちゃん(下中洋介)と拓郎くんっていうサポートギターの2人を交えて音を出した時、「あ、これなら大丈夫だ」と思えたんです。

——岡田さんはいつnever young beachのことを知ったんですか?

岡田拓郎(以下、岡田):森は生きているをやってた頃から知ってました。2015年の3月に渋谷のWWWでnever young beachと対バンしているんです。Yogee New Wavesの7inchのレコ発ライブに、森は生きているとnever young beachが出てるんです。

安部:そうそう! あったね〜。けど、その時は話していないよね。僕等としても恐れ多くて(笑)。

岡田:その頃はまだ若かったから「家の外に出れば全員敵」みたいな感じで、僕も楽屋からほとんど出なかった……(笑)。とはいえ、気になる存在ではあったのでnever young beachの音楽はなんだかんだでリリースの度にチェックしていました。2019年の『STORY』がお気に入りで、周りのミュージシャンにもよくその話をしていたんですよ。「うつらない」を聴いて「悔しいけどあれは名曲だよね」みたいな話を……。

安部:え! そうだったの? 嬉しいわ〜。

岡田:その後2021年に安部ちゃんのソロアルバム(『ファンタジア』)がリリースされたんですけど、サウンドもアメリカのレコードを聴いてるような感覚で聴けて、同じようにいろんな人に「あのアルバム聴いた?」みたいな話をしていました。

安部:いや〜、ありがたい。その頃僕も人づてに拓郎くんが褒めてくれているという話を聞いて。ちょうどサポートギターを探していたので、思い切って相談してみたんです。新宿の「らんぶる」で会って話したんだよね。

岡田:そうそう。いろんなサポート仕事をやっていく中で精神の調子を崩してしまうこともあったので、おもしろそうと思いながらも、正直最初はちょっと不安でした。というのも、当時、ライブ中に緊張やストレスを感じると異常にトイレが近くなってしまうという症状があって……(笑)。その話もしたよね?

安部:聞きました。「じゃあ僕達は拓郎くんを絶対不安にさせない楽しいライブをやろう」ってメンバー同士で話をしたのを覚えています。

岡田:おかげさまで、今のところnever young beachのステージ中にトイレに駆け込んだ経験はありません(笑)。

安部:もう一本のギターの下ちゃんに入ってもらう前にもいろいろと紆余曲折があったんで、「FFKT」でこの2人がそろった時は感慨無量でしたね。

サポートメンバー以上の関係性

——ありていな言い方になってしまいますが、長年連れ添っているバンドのアンサンブルのように聞こえます。練度が高いのはもちろん、音楽性のハマり方も並じゃない感じがします。

安部:この1年の間にかなりの本数のライブをやりましたしね。ライブ現場だけじゃなくて、今度のアルバムや僕のソロの制作に参加してもらっているのを含めれば、何かしらの用事でずっーと会っている印象です(笑)。

岡田:安部ちゃんがギターを買いに行くのに付き合ったりね。あと、オセロをやりに家へ遊びに行ったりとか(笑)。

——今回のアルバム『ありがとう』にもそういう普段のコミュニケーションが反映されている感覚はありますか? 例えば、一緒にする音楽の話だったり。

安部:それはかなりあると思います。けど、拓郎くんも下ちゃんも鍵盤の(香田)悠真くんも、音楽の知識が豊富にある人達だから、僕が具体的に話すまでもなく思い描いている音をすぐに共有できてしまうんですよ。

岡田:はじめのうちは結構探り探りだったけどね(笑)。「こんにちは」(※筆者注:2022年8月リリースの落日飛車とのスプリット盤『Impossible Isle』に収録)と「こころのままに」の制作から参加させてもらっているんですけど、特に「こころのままに」は安部ちゃんの作ってくる宅録デモの時点で相当いい感じなんですよ。

安部:ありがたいな〜(笑)。

岡田:ベースのフレーズもベーシストっぽい感じじゃないおもしろさがあったり、ギターもおもしろいフレーズだったりして。音楽的にはこれで正解なんじゃないかなと思いつつ、安部ちゃん的にはそこに「ふりかけ」の要素を足してほしいんだろうなと考えて演奏しました。そのあたりのあんばいを徐々に探っていった感じですね。

——岡田さんはプロデュースも多数やられていますけど、サポートの場合はどういうスタンスで関わっているんですか?

岡田:安部ちゃんはわりと明確にやりたいことがあるタイプだと、やりながら気づいていったのと、それ以前のアルバムも個人的にとても好きだったから、プロダクション面全体というより、あくまで一人のギタリストとしてどうやってnever young beachの音楽に乗っかることができるのかを考えています。

安部:確かに拓郎くんには「ふりかけ」をお願いしているところはあります。自分でもざっくりとは全体像をイメージしたデモを作ることはできるんだけど、各楽器にしっかり向き合っている人に実際の演奏をお願いした場合、仮にデモと同じようなフレーズを弾いてくれたのだとしても、やっぱり味わいが変わってくるんですよね。自分としてはそれが何よりも新鮮なんです。

一方で、その場で何パターンかババっと弾いてくれたりもするから、こっちも「あ、それいいね!」ってすぐ反応できる。今回のアルバムを作るにあたって事前にあんまり決め込まずに完成できたのは、拓郎くんや下ちゃん、悠真くんが「こういう感じ?」って提示してくれたのが大きかったと思います。普段から頻繁に顔を合わせているからこそのやりやすさがありましたね。

岡田:制作の終盤になるとこっちも結構好きにやらせてもらったよね(笑)。

安部:そうだね。特に「風を吹かせて」とか「らりらりらん」はざっくりコードやリズムだけ決めておいてスタジオで録りながら作っていった感じです。

——ヘッドアレンジありきの、1970年代っぽい録り方?

岡田:それはすごく思いました。今って、バンドでもデータのやり取りでアレンジ案を送り合う時代だからね。それからすると、逆に珍しいかも。

安部:どうしてもオンラインで完結できないんですよ。アレンジが固まっていく過程を体験しないと納得できないんです。メールに添付されたA〜Dの4案の中から選んでくださいって言われるのと、実際に音を鳴らしてもらってコミュニケーションしながら考えていくのでは、フレーズそのものへの信頼度が全然違うんです。

岡田:僕等も基本ずっとスタジオにいたしね。

——サポートメンバーだから自分のパートの録音が終わったら先に帰る、とかでもなく?

岡田:そうですね。他の用事が終わるとみんななんとなくnever young beachの録音現場に集まってくるっていう(笑)。

——サポートメンバーといいつつ、ほぼ準レギュラー的なスタンスなんですね。

安部:重くなっちゃうのであんまり言わないようにしているんですけど、サポートのみんなのことメンバーだと思ってますから(笑)。

岡田:MV(「らりらりらん」)でみんなユニフォーム着て野球を一緒にやったしね(笑)。

——今の時代の「バンド」という存在を考えると、正式メンバーかサポートメンバーか、みたいに厳密な切り分けをするっていうのも、場合によっては不必要なことかもしれませんね。

安部:そうですね。みんな年が近いってのもあって、お互い自然な距離感で接することできているんだと思います。

——だからって、サポートのみんなも一蓮托生で運命を共にしようというシリアスな感じでもないというか。それくらい収縮性のあるコミュニティとしてバンドを捉えるほうが実作上もおもしろい効果がありそうに思います。

安部:そういう「ちょうどよさ」はすごく感じますね。

1970年代のバンドサウンドへの敬意

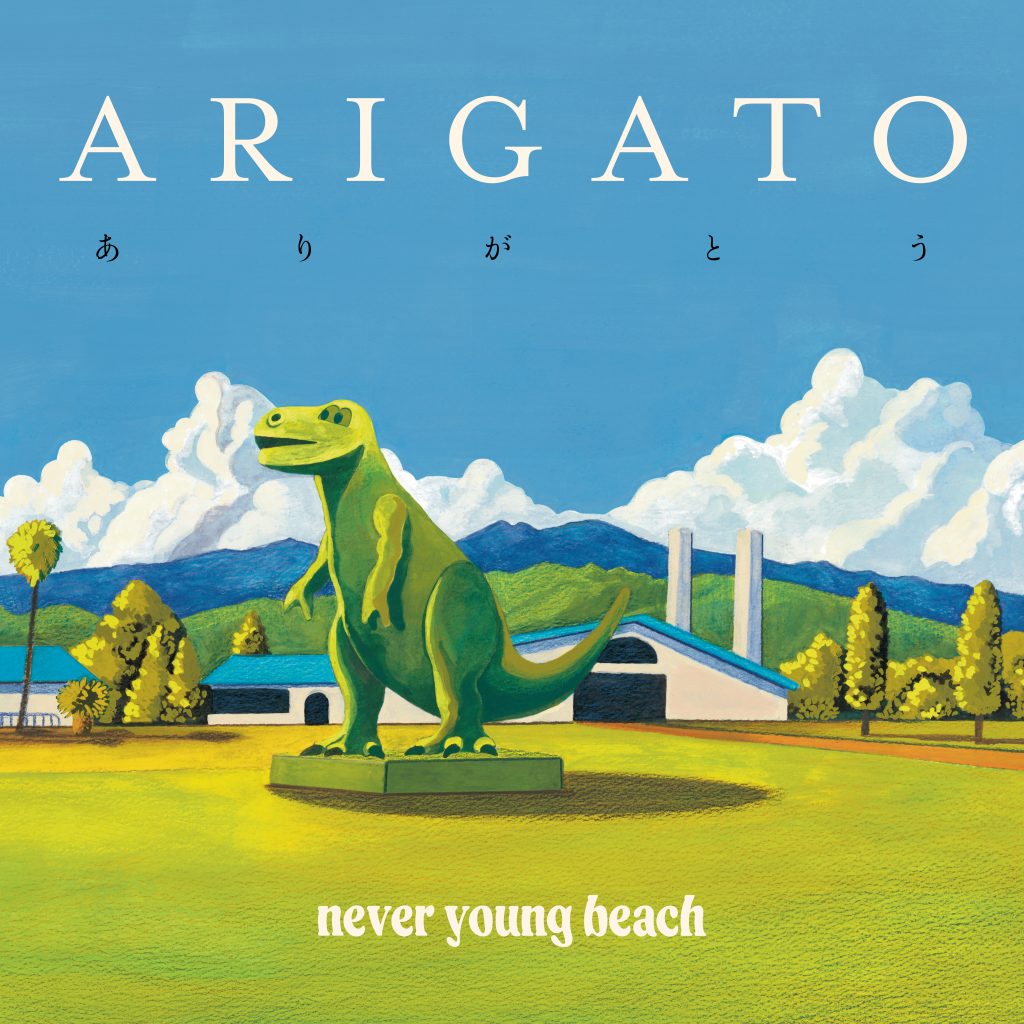

——今回のアルバムは、ジャケットもタイトルも小坂忠さんの『ありがとう』(1971年)へのオマージュになっていると思うんですが、ここにも1970年代当時のバンドサウンドへの敬意を感じました。

安部:小坂忠さんの『ありがとう』はもちろん好きなアルバムなんですけど、実をいうと今回のタイトルとアートワークを決める時には完全に忘れていたんですよ。アートワークは、どちらかといえばはっぴいえんどのベスト盤『CITY』(1973年)のイメージです。1970年代初頭のロックのギターサウンドにハマっている中で、抜けるような青空のモチーフが頭の中浮かんできたんです。でも、小坂忠さんの曲「ありがとう」(作詞作曲:細野晴臣)は自分の中のルーツにある曲だし、無意識に影響が出ているのかもしれません。

タイトルに関しては、すごくシンプルな理由です。改めて、バンドを運営していくのって大変だし、サポートのみんなやスタッフ含めて、みんなに出会っていなければ続けるのは難しかったと思うので、それに対する感謝の気持ちを込めています。

——サウンドにもカラッとした明るさがありますね。

安部:そう思ってもらえたら嬉しいですね。

——今時珍しいギターオリエンテッドでサザンロックテイストな曲が多くて、かなり驚きました。

安部:ははははは!

——あと、ストラトキャスターの音、めちゃくちゃいいですね。1970年代前半のエリック・クラプトンの音だ!と思いました。

岡田:2023年の頭に地球上で最も熱心にクラプトンのハーフトーンについて考えていましたからね(笑)。

安部:当時クラプトンが使っていたフェンダーのチャンプとかも入手して弾いたり。

——泥臭いサザンロック〜スワンプ的なサウンドって、インディー的な文化圏では積極的に避けられがちだったと思うんですけど……(笑)、なぜこのタイミングでやろうと思ったんですか?

安部:そのあたりのロックって僕自身もあんまり聴いてこなかったんですけど、ここ数年コロナもあってアンビエントとかそういうものを触れているうちに、最近はゴリゴリのギターサウンドがかえっておもしろくなってきたんです。執拗にギターを全面に出す感じとか、歌の絡め方とか、いい意味ですごく「暑苦しい」音楽だと思うんです。今の自分にはすごくしっくり来たんですよね。しかも、当時みんな20代でああいう音楽をやっていたっていうのもおもしろいなと思って。なんというか、音から伝わってくる人間力がスゴくて。それで、俺等もこういうのやってみたい!と思ったんです。

——ブギビートから始まるアルバムなんて今どきホントに珍しいと思います。

岡田:あのビートの存在をみんな忘れてしまってましたからね(笑)。

安部:でも、あれが鳴った瞬間に不思議と踊っちゃうんだよな〜。

——「流行りに逆行してあえてやってみました」って感じじゃなくて、「本当にコレが好き!」という気持ちがあふれていて素敵です。

安部:それこそ、細野さんが戦前のブギを演奏していたり、そういうルートを経ておもしろくなってきたのもあります。あと、笠置シヅ子さんや江利チエミさんとか、昔の日本のブギを聴いて触発されたのもありますね。

コード進行とかもすごくシンプルなんだけど、その旨味をわかっている人達と演奏すればきっと素敵なものになるんじゃないかと思って、楽しみながら挑戦できました。

——「Hey Hey My My」もブギですね。曲名はニール・ヤングだけど、曲調はビートルズの「ゲッド・バック」的な感じ。

安部:一昨年、『ザ・ビートルズ: Get Back』(監督:ピーター・ジャクソン)が配信で公開されたじゃないですか。あれにドハマりしたんです。ビートルズですらいろんな思いを抱えながらバンドを続けてたんだなと知って、自分ももう一回ちゃんとバンドをやりたいなと思ったんです。声を張り上げて歌うとかも抵抗あったんですけど、あの映画のジョン・レノンをみて「俺もやってみたい!」と影響されました。

——「Oh Yeah」は曲名もスゴいけど、曲調はもっと驚き。ほとんどレーナード・スキナードみたい。これもトレンドとは真逆ですね(笑)。

岡田:ははは。レーナード・スキナードもめちゃ聴き直しました。この曲のギターアンサンブルを作ってる時、エリック・クラプトンの「マザーレス・チャイルド」(1974年)の話もしたよね。

安部:そう。ギターが3本いる今のバンドの編成がこの時代のロックの感じとすごくフィットするんだよね。

ギターフレーズの魅力を再考

——岡田さんもそういう音楽はもともと好きですよね?

岡田:はい。ギターを始めた10代の頃、まさにこういうのばっかり聴いてました。それこそ、この1、2年ギターをギターらしく鳴らすことについて考え直していて、ちょうど良いタイミングでのnever young beachとの出会いがその頃の気持ちを蘇らせてくれたんです。それまで、セッション仕事をたくさんやっている中で、いつどこでも求められる音に対応できるようにエフェクターボードが大きくなっていって、空間系とか歪み系だとかいくつもペダルを繋いでどんどんややこしくなってしまっていたんです(笑)。そのボードを担いでnever young beachの録音に行ったら、安部ちゃんに「とりあえずアンプに直差しで俺のこのギター(フェンダーストラトキャスター1963年モデル)弾いてみてくれる?」と言われて、しかも、それまで絶対にかけていたリバーブもゼロにされちゃって(笑)。「自分の音が出せないな……」と思っていたんですけど、いざ弾いてみたら本当にいい音だったんです。そこで、「ああ、自分の好きなギターの音ってこういうのだったよな」というのを思い出しました。

安部:『A GOOD TIME』(2017年)の頃からリヴァーブをなるべく使わない方向にシフトしたんですよね。良い機材であれば、奏者自身が一番のエフェクターになってくれるという感覚があるんです。

岡田:ギターって、あくまでギター本体とアンプ、それと手元のコントロールでトーンを作るものだし、何よりもすごくフィジカルな楽器だよなというのを再認識しました。それは頭ではわかっていたつもりなんですけど、安部ちゃんに強制的に引き戻されました(笑)。

——その経験から、自身のルーツである1970年代のロックへ再び関心が湧いてきた?

岡田:そうです。改めてギターの音が気持ちいいレコードってなんだろうと考える中でいろいろと聴き直していった感じです。その中で「やっぱり最高!」と言えるストラトのハーフトーンを鳴らしていたのが、さっき言ったレーナード・スキナードと、デレク&ザ・ドミノスでした。そしたら、安部ちゃんもちょうどデレク&ザ・ドミノスにハマっているっていうのを知って。

——2人の嗜好がバッチリ重なるタイミングだったんですね。

岡田:そうなんです。それ以降、ペダルも全部で6個くらいまでに激減しました(笑)。残っているのも全部ローテクなやつだけ。

——こないだのライブでも2人がストラトキャスターを気持ちよさそうに弾いているのがとても印象的でした。改めてストラトキャスターの魅力ってなんなんでしょう?

安部:なんだろう……。音を聴いた瞬間につい前に乗り出してしまうような感覚があるよね。

岡田:トーン的にも、他のエレキギターに比べるとストラトだけ全く違う楽器のように思えます。倍音もとても豊かだし。帯域的にも、上から下までまんべんなく鳴って、真ん中のところは少し引っ込んでるように感じるけれどカランとしたおいしいゾーンがそこにあるというか。それがあの抜け感につながっている気がする。それと、ハーフトーンも他のギターでは鳴らせない、ストラトならではの音ですね。

安部:複数のギターを重ねた時、ストラトだとすごく気持ちいんだよ。僕はもうクラプトンのことばっかり考えるようになっちゃって、今年の来日公演も行きました。「本当に手元だけで音を変えながらストラト弾いている!」って感動してしまって。

——ギターリフを取り入れているのもいいなと思いました。「時流と逆行」みたいな切り口ばかりで申し訳ないんですが(笑)、フルージーなギターリフって今かなり分の悪い存在ですよね。下手をするとギターソロよりも避けられがちかもしれない。

岡田:結構ギリギリのラインを狙っている感じですよね(笑)。ギターリフに日本語をのっけるのって野暮ったい音楽の代表みたいに思ってしまっていて、実際自分のソロではうまくできなかったんだけど、never young beachのアンサンブルの中だとハマるんですよね。やっぱり僕も骨太なものが好きなんだと思う。サンプルパックとかプリセット音源を使って誰でもトラックを作れるようになった今となっては、みんなそろってギターリフを弾くほうがよっぽどオルタナティブな気もします。

安部:僕もやっぱり昔からギターリフが大好きで、何かに付けて新しいリフを考案しちゃいますね。むしろ、音楽の要素の中でも一番身近な存在って気もします。

岡田:昔からnever young beachはキャッチーなリフ作るのがとても上手いもんね。

——「ギターのフレーズを口で再現できる」みたいな音楽ってある時期からとんと姿を消した感覚がありますね。ストロークやアルペジオ主体で、どっちかといえば背景的なコード感やテクスチャを担うようになっていったというか。

岡田:わかります。例えば、オアシスの「ドント・ルック・バック・イン・アンガー」(1995年)のギターソロって簡単に歌えるじゃないですか(笑)。ああいうのはやっぱいいですよね。「帰ろう」のフレーズを考える時、安部ちゃんとまさに「歌えるフレーズにしたい」って話をしたよね。

安部:そうだね。僕が拓郎くんにお願いする時も、まずは口で歌って伝えてますからね(笑)。ギターを弾くにしても、キャッチーさがやっぱり大事だなあと思います。拓郎くんはそういうフレーズを弾くのがホント上手。下ちゃんもすごく上手い。彼が所属しているDYGLってインディーロックのイメージが強いかもしれないけど、実際はめちゃくちゃたくさん引き出しがある人だよね。

岡田:そうそう。下ちゃんとスタジオに入った時、いきなりチェット・アトキンスの曲を弾きはじめてビックリした記憶があります。

——リハスタでは流れでジャムセッションをやったりもするんですか?

安部:みんなは結構やってるよね。僕は曲を固めたいタイプなんで、どっちかといえジャムセッションを止めるほうの役目ですけど(笑)。

——昔のロックバンドって、何かに付けてジャムっていて、そこから曲を作っていくイメージもあって。そういうところもnever young beachの基礎体力に繋がっている気がします。

安部:そうか〜。だとしたら嬉しいですね。

岡田:それこそ昔はデータのやりとりとかもないしね(笑)。

——時間の流れ方も今とは違っていたはずですしね。そう考えると、「タイムパフォーマンス」みたいな言葉が喧伝される今だからこそ、1970年代前半のロックの「レイドバック」なムードが再び魅力的に感じられるのにも必然性がある気がします。

岡田:確かにそうかもしれないですね。

Photography Tetsuya Yamakawa

■never young beach『ありがとう』

発売日:2023年6月21日

形態:12inch Vinyl / Digital

価格:¥4,400

https://neveryoungbeach.jp/discography/371/

■<never young beach 5th Album “ありがとう” Release Tour>

https://neveryoungbeach.jp/news/386/

2023年9月28日(木) 東京|LIQUIDROOM

OPEN 19:00 / START 20:00

TICKET:全自由 ¥5,500

2023年10月1日(日) 神奈川|BAYHALL

OPEN 17:00 / START 18:00

TICKET:全自由 ¥5,500

2023年10月4日(水) 北海道|PENNYLANE 24

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKET:全自由 ¥5,500

2023年10月13日(金) 宮城|Rensa

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKET:全自由 ¥5,500

2023年11月6日(月) 愛知|Zepp Nagoya

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKET:STANDING ¥5,500|2F指定席 ¥6,000|2F立見 ¥5,000

2023年11月7日(火) 大阪|なんばHATCH

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKET:STANDING ¥5,500|2F指定席 ¥6,000

2023年11月9日(木) 福岡|DRUM LOGOS

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKET:全自由 ¥5,500

2023年11月17日(金) 石川|Eight Hall

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKET:全自由 ¥5,500

2023年11月18日(土) 新潟|LOTS

OPEN 17:00 / START 18:00

TICKET:全自由 ¥5,500

2023年12月16日(土) 沖縄|桜坂セントラル<DAY1>

OPEN 16:00 / START 17:00

TICKET:全自由 ¥5,500

2023年12月17日(日) 沖縄|桜坂セントラル<DAY2>

OPEN 17:00 / START 18:00

TICKET:全自由 ¥5,500

■『Yuma Abe “Surprisingly Alright” Show at Sogetsu Hall』

日時:2023年8月3日(木) OPEN 18:00 / START 19:00

会場:東京・赤坂 草月ホール

料金:¥5,000

出演:Yuma Abe

◆参加アーティスト

安部勇磨(Vo, Gt)

岡田拓郎(Ba)

嘉本康平(Gt)

下中洋介(Gt)

藤原さくら(Cho)

香田悠真(Pf / Syn)

鈴木健⼈(Dr)

宮坂遼太郎(Per)

https://thaianrecords.com/273/