Masculinity—。いかにも小難しそうな響きだが、日本語に置き換えるなら「男らしさ」や「男性であること」といった言葉が当てはまる。そう聞いてハリウッド映画のハードボイルドな男達の姿を思い浮かべるかもしれない。

しかし「Masculinity」とは、そうした存在自体を指すのではなく、彼らの特徴を男らしいと見なす、私達の心理的な認識そのものを指す観念だ。例えば「男は泣かないものだ」とか「もっと男らしく生きろ」などと言われる時、そこには「Masculinity」への意識が確かめられると言えるだろう。つまり私たちが誰かを称賛もしくは非難する時、その相手が生まれもった性に対してふさわしい行動をとっているかどうかを評価の基準にしがちということだ。そうした心理的作用がどのようにして生まれるのか。それを浮き彫りにさせようとした時、「Masculinity」は輝き始める。

今年の春から夏にかけて、イギリスはロンドンにあるヨーロッパ最大規模の複合文化施設、バービカン・センターにて企画展「Masculinities: Liberation through Photography」が開催された。これは「男らしさ」をテーマに、50名以上の国際的なアーティスト、写真家、映画製作者による300点以上の作品が集められた大規模な展覧会だ。あまりにも大規模な内容であるため、筆者の印象に残った作品を中心に紹介したい。

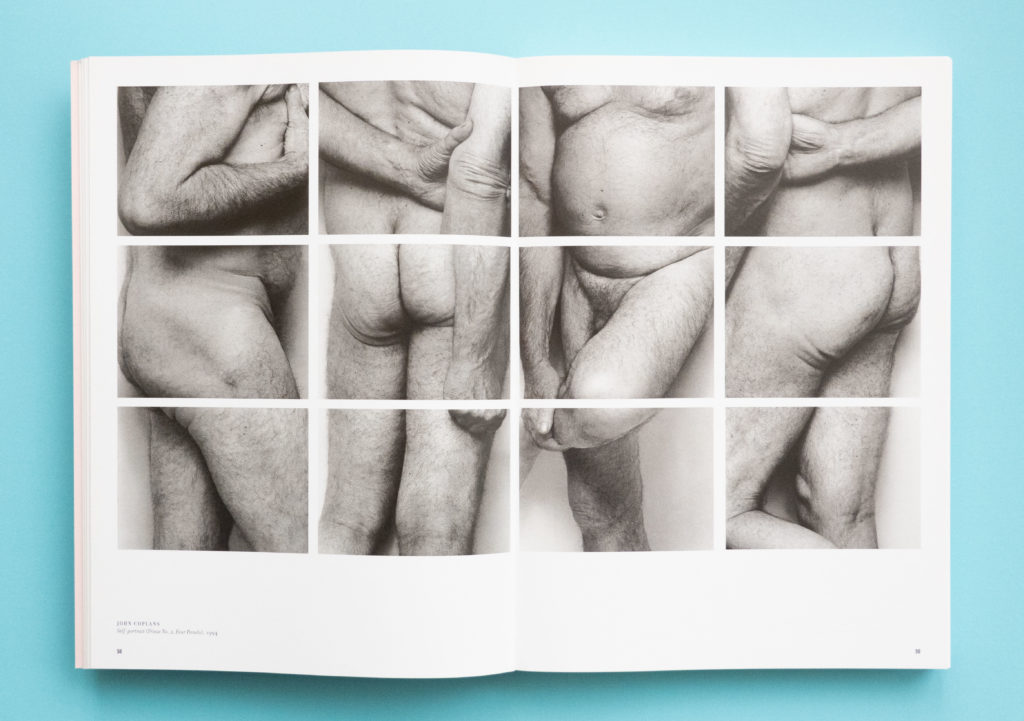

「原型を崩壊させる」(Disrupting the Archetype)と題された最初のセクションは、年老いた裸体をカメラの前に晒したジョン・コプランズによる巨大作品『Self-portrait』(1994年)から始まる。胸から膝にかけてフレーミングされた、つまり顔が取り除かれたコプランズの肉体は、老化と肥満、そして茶目っ気あるパフォーマンスによって、衣服だけでなく「Masculinity」さえ脱ぎ捨てたかのようにも見え、その姿にヨハン・ホイジンガのホモ・ルーデンス、すなわち〝戯れる人〟を見ることもできるだろう。

マグナム・フォト所属の写真家、トーマス・ドヴォルザークによる『Taliban Portraits』(2002年)は、一風変わったファウンドフォトだ。ドヴォルザークは、2001年に始まったアメリカによるアフガニスタン侵攻を報道した際、現地の写真スタジオに出くわした。そこで見たものとは、2人の兵士が親密そうに手をつなぎながら撮影された身分証明用の写真群だった。それらは色鮮やかに着色され、まるで化粧でもしたかのように頬が赤く染められたり、あるいは撮影の小道具として銃や〝花〟が使われたりと、アフガニスタンの厳格な家父長制社会におけるハイパーマスキュリン(超男性的)な兵士の従来像を直接的に揺るがして見せる。

キャサリン・オピーによるシリーズ『High School Football』(2007-09年)では、若いフットボールの選手達の意外なほど不安定な姿が確かめられる。アメリカンスポーツの代表格の一つとされるフットボールではあるが、その選手はというと、まだ大人にもなりきらない青年達だ。怪訝そうにカメラを見つめる彼らの姿は、私達が一般的に想像しがちな強靭なスポーツ選手像からかけ離れている。

「男性の秩序(権力、家父長制と立ち位置)」(Male Order: Power, Patriarchy and Space)と題された次のセクションでは、男たちの覇権による支配を物語る作品が集められた。権力という視点において、本展で最も印象的な作品として記憶に残るのが、リチャード・アベドンによる『The Family』(1976年)だ。

1976年、次期アメリカ大統領選挙に先立って「ローリングストーン」誌によって企画され、アベドンによって撮り下ろされた69枚の写真で確かめられるのは、ジェラルド・フォード大統領を筆頭とした、当時のアメリカ社会における覇者達だ。題名から連想するのは言わずもがなマフィアであるが、本作は写真という形で一堂に会して見せたことで、あたかも彼らが社会の表舞台における〝ファミリー〟であることを皮肉るようだ。被写体の中には、ロナルド・レーガンやジミー・カーター、ジョージ・ブッシュなど、後に大統領となった人物も含まれていることから、その後のアメリカ政治の数十年間を股にかけた家族アルバムとしても理解できるだろう。

次のセクション「家族と父権」(Family and Fatherhood)は、本展では唯一のアジア人作家となった深瀬昌久の作品『父の記憶』(1971-1990年)と『家族』(1971-1990年)から始まった。どちらも深瀬自身の父、助造を中心とした一家を題材に、20年間にわたって記録されたものだ。助造の死をきっかけに家族の輪がほころび始め、最終的に一家離散と写真館廃業を迎えたところで、どちらの作品も終止符が打たれた。家長の死が一家の崩壊に直結するという展開は、ともすれば独裁的な家父長制が持つ構造的な問題点を提示して見せる。

アネタ・バルトロスによるシリーズ『Family Portrait』(2015-18年)は、ボディビルダーの父と作家自身によるエロティックなパフォーマンス作品だ。ポーランドの牧歌的な片田舎で、露出度の高いショートパンツ姿の父と、やはり下着姿となった娘が妖しくポージングをとって見せる。カメラに向かって肉体美を誇示することに夢中な父の姿はどこか滑稽にも見え、家長に対するシニカルな女性の眼差しが浮かび上がる。

展示は上階フロアへと続く。ここまでの下階フロアがステレオタイプの「Masculinity」を写真で振り返るものであったのに対し、上階フロアでは、まったく異なる視点から「Masculinity」を確かめる写真の数々が待ち構えていた。

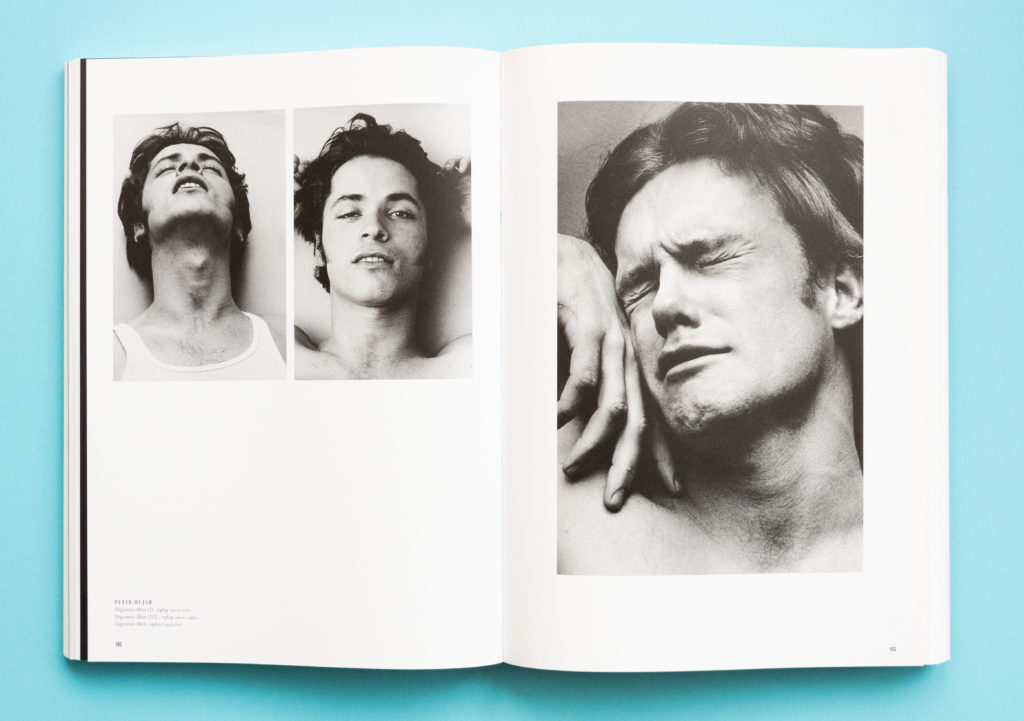

「クィアの男らしさ」(Queering Masculinity)セクションでは、ピーター・ヒュージャーによる写真を取り上げたい。男性が射精に至る瞬間の表情を捉えたシリーズ(『Orgasmic Man』1969年)やドラァグクイーンが普段の男性の姿から化粧を施してドラァグクイーンへと変身する様を捉えた写真群(『David Brintzenhofe』1979-83年)だ。前者に見る男性の恍惚とした表情は「Masculinity」から程遠い弱々しさを露呈したもので、従来のコードで言えば “女々” しいと感じ取れる。

クィアとは本来「奇妙な」という意味の言葉であるが、かつてはLGBTの人々に対する侮蔑語として使われてきた。しかしそれを逆手にとってLGBTの人々が自らクィアと名乗ることで肯定的に受け止め、ひいては言葉の意味を見事に反転させたという歴史がある。ヒュージャーが捉えた男性の表情を、いかなる男性も等しく射精時に見せ得ることを考えると、「Masculinity」がいかに社会的に構築されたものであるかが逆説的に理解できる。

最後のセクション「女から見た男:男性視線の逆転」(Women on Men: Reversing the Male Gaze)では、ハンス・エイケルブームによる『The Ideal Man』(1978年)が目を引いた。彼は100人の女性にアンケートをとり、「外見と服装の観点から見た理想の男性像」を絵や文章で提出させた。その中から最も多様な回答に倣って、エイケルブーム自身が扮装した姿を写真に収めたのである。男性像として違和感なく受け止められるものもあれば、女性的、あるいは中性的ないでたちのものもある。少なくとも本作が制作された1970年代後半には、女性にとっての理想像が従来の「Masculinity」のコードに当てはまるとは限らず、より多様な男性の在り方が求められていたことを証明する。

ローリー・アンダーソンによる『Fully Automated Nikon』(1973年)は、男性が女性に対して行う素行を、女性の視点から記録したものだ。女性が一人で外を歩くと、不特定の男がすれ違いざまに汚い声をかけてくる。そうした出来事がアンダーソンの身にも頻繁に降りかかっていたことから、彼女は日頃からオートカメラを持ち歩いては、同様の場面に出くわすたびに激怒し、相手に対して反論したのち、男達の姿を写真に収めた。すると男達は例外なくキョトンとし、「あんた、覆面警官なのか?」と訊き始めると同時に、まるで眼には見えない腹話術師が自分達の言動を操っていたんだとでも言わんばかりに、無実を訴える行動を取り始めたという。

本作を通じて確かめられるのは、女性に対する男性の低俗な言動であるが、それらもまた「Masculinity」の一部であることを忘れてはならない。ここで「完全自動化されたニコンのカメラ」という作品タイトルに込められた意味を考えるなら、オートカメラで写真を撮ることと同じくらい、女性に対する男性の振る舞いは社会的に自動化され、個々の男性の意志が制御する余地すらないということではないだろうか。アンダーソンに反論されて初めて我に返った男達の背後に彼女は「腹話術師」の存在を見たわけだが、その存在を可視化させるマジックスペルこそ「Masculinity」だと言えよう。

「ジェンダー・パフォーマティビティ」—。人間は、本質的な自らの性を持とうとする以前に、生まれながらに持つ生物学的な性別の社会的役割を押し付けられ、めいめいの生物学的性別に見合った行動を演じさせられているという考えがある。これはアメリカの哲学者、ジュディス・バトラーが提唱した概念であるが、本展においてはそれがイメージとしてよく確かめられた。人はレンズの先に社会を想像する生き物だ。レンズに向かって何かを表そうとする時、自覚しているか否かを問わず、そのパフォーマンスからジェンダー・パフォーマティビティを考えさせられることは少なくない。本展においては、それが「Masculinity」だったというわけである。

筆者は本展に足を運び、その全貌をまじまじと確かめてきたわけだが、自分と同じ男性の在り方がこうも多角的に分析され、公然と展示されたものを見せられると、どうにも直視できない場面が多々あり、1人の男として屈辱を味わったというのが正直な感想である。しかしそのどれもが、自分自身の言動を振り返ってみた時に程度の差こそあれど思い当たるものであり、決してステレオタイプではない冷静な分析の上で成り立った展覧会であったと評価する。

ここでよく考えたいのが、「Masculinity」の対となる「Femininity」(女らしさ)のほうがよほど、長い歴史の中で数え切れないほど男性の視点から分析され、公然と展示され、男性の性欲と支配欲の下に利用されてきたという事実である。つまり私が本展を通じて抱いた屈辱とは、そっくりそのままの形で、世界中の女性達が味わわされてきたものだということだ。そうした意味では、これまで関心の矛先が向けられることの少なかった「Masculinity」が今回、過去半世紀にわたる写真表現を通じて公然と解剖され、大きく展示されたことには歴史的な大義がある。

矛盾と複雑さに満ちた「Masculinity」。本展からは痛烈な男性批判も読み取れたが、それは決して男性の存在を否定するものではないだろう。なぜなら展覧会の副題に「写真を通じた解放」とあるように、これまで写真や映画といった映像メディアを通じて表現されてきた「Masculinity」を振り返ることから、いかにしてそれがコード化され、社会的に機能してきたかを浮き彫りにし、ひいてはその呪縛から人々を解放させることを目指したものだからだ。

唯一、本展を観て物足りなく感じたこととして、今現在の作品があまり含まれていなかったことが挙げられる。それだけに、本展を通じて浮き彫りとなった「Masculinity」とは、とりわけ1970年代から活発に議論がなされてきた欧米においては若干時代遅れなものとして受け止められてもおかしくはない。しかし恥ずかしいことに、私達の日本においてはまだ議論すら始まっていない領域であり、そうした意味で本展およびそのカタログは、写真を通じてジェンダーを考える教科書として充分に通用するものだと言える。本展は現在、ベルリンの博物館「グロピウス・バウ」を巡回中で、来夏には南仏・アルル国際写真祭を回る予定であるが、本来は日本のような国においてこそ開かれるべき展覧会だとも感じられた。

Photography Tomo Kosuga