本連載の第1回で取り上げた英・バービカン・センターでの企画展『マスキュリニティーズ』は、この半世紀にわたって世界の写真家達が撮影してきた写真を通じて確かめられる社会的な男らしさの在り方を俯瞰することから、現代におけるジェンダーの在り様を再考するものだった。第3回の今回は異性愛とヌードの在り方に対して問いを投げかけるアーティストを紹介したい。ニューヨークを拠点に活動するピクシー・リャオだ。

従来の世間的な男女像から逸脱したカップルの遊戯

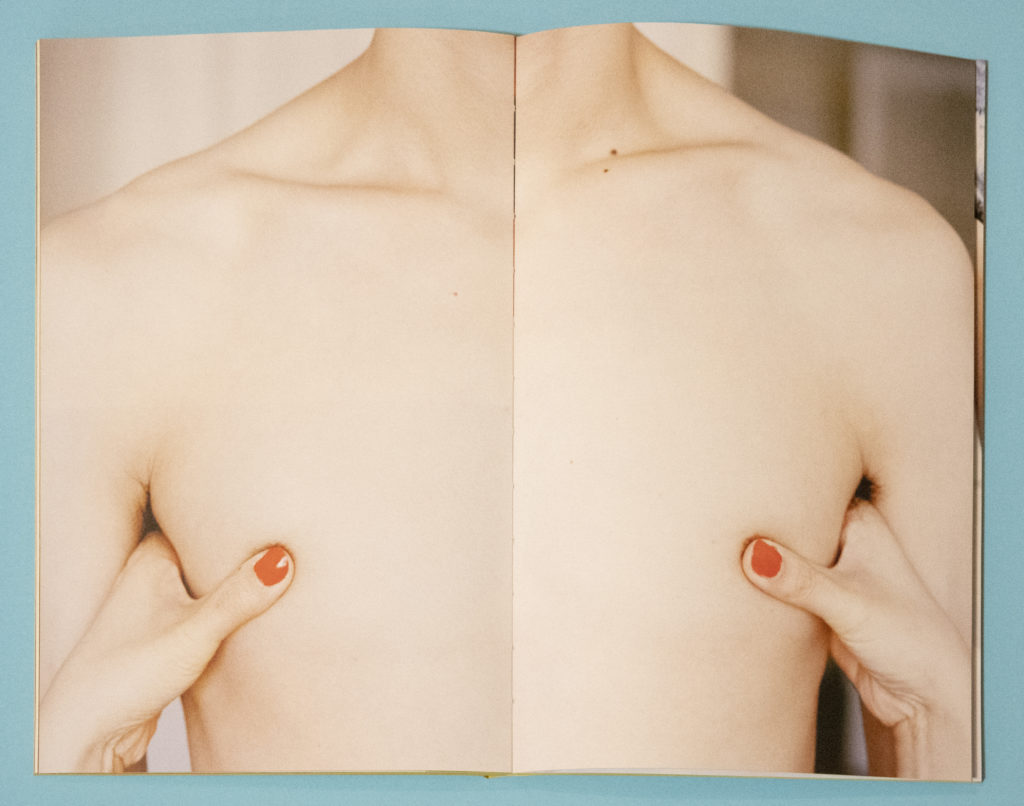

2007年から制作が開始され、現在も継続中の長期的なプロジェクト『Experimental Relationship』(実験的関係)は、彼女自身と恋人のモロがカメラの前でパフォーマンスを繰り広げるというもの。あたかも仔猫同士がじゃれ合うかのようでなんとも微笑ましいが、その一方でこれらを見て2人のパワーバランスの在り方に違和感を抱く人もいるかもしれない。リャオがモロを抱きかかえて持ち上げてみせたり、ベッドに腰をかけるリャオの肩にモロが全身で被さってみせたりと、従来の世間的な男女像から逸脱しているからだ。またリャオはたいてい衣服で身を包んでいる一方で、モロはたいてい裸を晒していることも、2人のこのおかしな関係を強調している。これらの写真は偶発的な場面を写したものではなく、リャオのコンセプトに従って巧妙にステージングされたものだ。

ここで、本作が生まれたきっかけを紐解こう。1979年、中国は上海に生まれたピクシー・リャオは留学のために渡米し、テネシー州のメンフィス大学でアートフォトグラフィー学科に入学した。そこで彼女が出会ったのは、音楽を学ぶために日本から留学してきたモロだった。女性にとって、頼りになる年上の男性を見つけて家庭に入ることが一般的とされる社会で生まれ育った彼女にとって、彼女より5歳年下のモロは母国で伝統的に理想とされる恋人の定義には当てはまらなかった。しかし幸いにも彼女の母国で暮らす両親や知り合いから遠く離れた場所で出会ったことから、2人は親密さを育むことができた。彼女にとって、年下の男性と恋愛関係を築くことは衝撃的だったようで、そうした実体験から触発されて生まれたのが本作である。

「男は行動し、女は見られる」

リャオはそれを逆転して見せた

写真技術が開発されるよりもずっと昔から、女性は見られる対象とされてきた。それこそ絵画の中で女性はところ構わず裸を露わにし、鑑賞者に視線を送る存在として扱われてきたわけだ。ジョン・バージャーの言葉を引用するなら、「男は行動し、女は見られる。男は女を見る。女は見られている自分自身を見る」(ジョン・バージャー『イメージ―視覚とメディア』ちくま学芸文庫、訳・伊藤俊治、2013年)のであり、「これは男女間の関係を決定するばかりでなく、女性の自分自身に対する関係をも決定してしまうだろう」(同上)。しかしリャオの写真の中で行動を起こすのは、決まって彼女のほうである。そして観客の好奇な視線を浴びるのはモロであり、彼が見られる立場となったがゆえに、彼の彼自身に対する関係をも考えざるを得なくなる(これは先述の『マスキュリニティーズ』展で垣間見られた構図でもある)。

女のほうがたくましく、男のほうが弱々しい。女が場を支配し、男がそれに従う。そうした構図が読み取れる作品を見て違和感を抱いたとしたら、それは逆説的に従来の社会的男女像が不均等であることを証拠づけている。再びジョン・バージャーを引用するなら、従来の女性をモデルとしたイメージの在り方が「”理想”の鑑賞者が常に男であると仮定されていて、この女性のイメージが彼に媚びるように仕組まれている」(同上)構造が、リャオの手によって男女の立ち位置を逆転することで明るみとなったのだ。『実験的関係』という題名が示唆するように、リャオは異性愛の関係を実験的に逆転することで浮かび上がる問いを私達に投げかける。

シャッターを切ったのは誰だ?

さて、ここで確かめたいのはモロの意志である。本作を通じてフェミニズムの問いを汲み取ることができたが、それは別として、モロがまるでリャオの支配下にあるかのような在り方を写真で示すことは、彼個人に対する侮辱行為にはならないだろうか? 写真を再び凝視していただきたい。これらはステージングされた写真群であり、その実権を握るのはリャオであることから、2人が同時に映り込む撮影においてシャッターを切ったのも当然彼女に違いないと思い込みがちだが、大半の写真の中でカメラに接続されたレリーズを握っているのは、リャオではなくモロである。そう、シャッターチャンスは彼の手中にあった。シャッターを切ることとはすなわち、撮影行為の肯定を意味する。各場面の演出がリャオによってコントロールされた一方で、どのタイミングで写すか、そして撮影行為を肯定すべきかを判断したのはモロだとわかる。

リャオ自らはステージングに徹し、モロにシャッターを委ねたことによって、単にモロを一方的に利用することなく、本作を2人によるコラボレーションとして昇華させた。これはリャオ1人では成立しない実験である。これからどのように発展していくのかは想像もつかないが、現時点において、あるいはこの先において、私達が彼らの写真からさまざまな社会的テーマを汲み取ることができたとしよう。それでも本作は依然として、2人のパーソナルな実体験と実生活の地続きにある関心事であり続けるはずだ。それこそ、開始されてから13年が経った今なおこのプロジェクトが継続している理由のひとつなのではないだろうか。ウィットに富んだ2人のパフォーマンスを前にして、ともすれば堅苦しくなりがちなところで大きく深呼吸できるのも、写真を通じて2人の親密さと信頼関係が確かめられるからに違いない。

それにしても不思議なものだ。誰もが心の中に確固たる自分らしさを持っているはずなのに、いざ社会的集団となると、自分らしさにはフタをされ、外見で評価を下される。男らしさとは、女らしさとは、異性愛らしさとは——。人間社会はこれまで長きにわたって生物学的性差を基準にして人々の性質や行動を振り分けてきたが、その足元では数えきれないほどのジェンダートラブルが発生してきたのは紛れもない事実だ。ここまでリャオとモロの関係を写真のなかに見てきたが、リャオを女性の代表として、モロを男性の代表として受け止めて異性愛関係を一定の形式に標準化すること自体がそもそもおかしいとすら感じられる。ここに見るのはリャオとモロのケースであり、それ以外のなにものでもないのだから。本作を通じて考えずにいられなくなるのは、鑑賞者は誰なのか?という疑問である。

鑑賞者は誰なのか?

ここでリャオらしい皮肉が効いた仕掛けについて触れよう。本作の作品集は黄色く染められているが、彼女の母国である中国において黄色はポルノを意味する。実際のところ、本作には2人が裸を晒した写真も含まれているわけだが、だからといってこれらがポルノかと訊かれれば、きっと誰もが否定することだろう。それでは両者の違いを説明してほしいと迫られたら、あなたはどう答えるだろうか?

どうにもややこしいことに、ポルノとヌードには一定の共通した視点が認められる。やはりここでもジョン・バージャーの助けを借りるなら、「ヌードであるということは他人に裸を見られるということであり、本来の自分を気づいてもらえないことである。裸の肉体がヌードとなるためには、まずオブジェとして見られなくてはならない」(同上)。芸術の名の下においても、フレームの外に男の鑑賞者がいることを前提とした上で、女の肉体がオブジェとして取り扱われてきた過去があるということだ。女性の人間性が否定され、その肉体がモノとして扱われる点において、ヌードとポルノに違いはあまりない。

ヌードパフォーマンスを作品の基調として持った中国出身の写真家兼詩人に、故・任航(レンハン)がいる。同世代の匿名の若者らをモデルに迎え、彼らの肉体をまさしくオブジェのように扱って見せた彼の写真はシンプルでありながらもポエティックであり、またたく間に世界的に絶賛された。彼自身がクィアであったことから、少なからず彼の写真の鑑賞者として従来のように男性を設定していなかったことも幅広い層に受け入れられた要因の1つだったかもしれない。男のためでも、女のためでもない、人間のためのヌードを撮ることができたがゆえに獲得できる健全さが、彼の写真にはあった。しかし現実問題として、彼の写真作品は中国当局によって厳しく監視し続けられたのだ。その事実は、中国において肉体表現の鑑賞者が絶対的に男であることを印象的に証拠づけていた。

リャオは今でこそアメリカで活動しているが、彼女の原点は母国にある。アーティストとしてのアイデンティティを考えれば、彼女の問いは常に中国を基点にして生まれる。だからこそ彼女は本作の作品集を、あえて黄色で包んだのではないか。アーティストには鑑賞者を選ぶ権利がないからだ。鑑賞者は誰なのか? リャオの写真の根底で一貫して息づくのはその問いだ。そして時間の経過とともにその答えが変容していくであろうところに、本作の真価がある。

Photography Tomo Kosuga