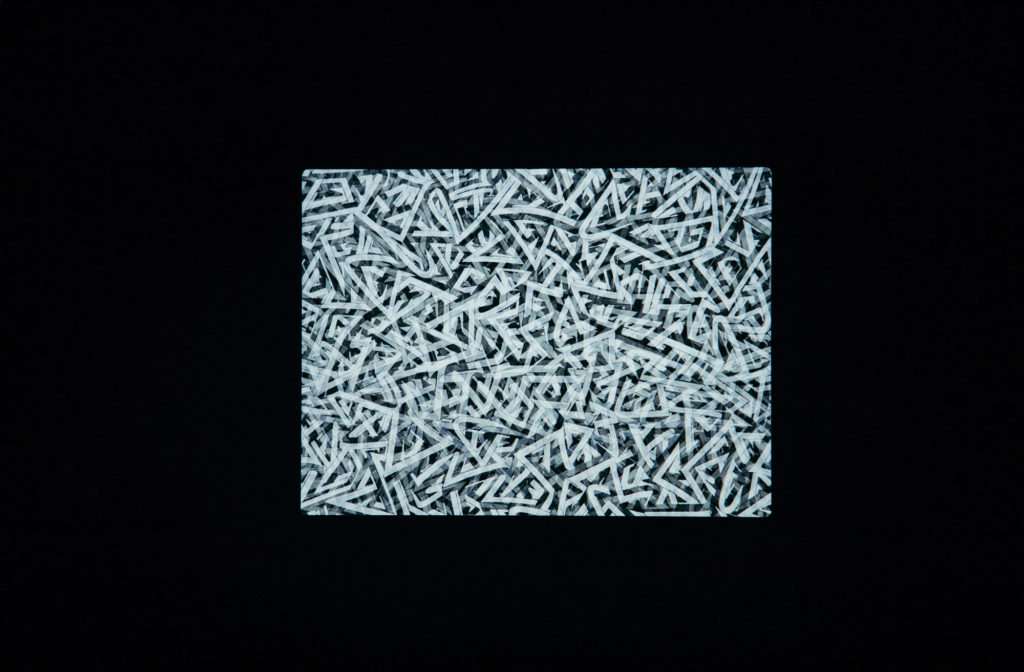

誰にも読めない文字のようなかたち。2010年代初頭からNYを拠点として活動する美術家、大山エンリコイサムの作品に登場するモチーフ「クイックターン・ストラクチャー」には、造形的なインパクトとともに、そういう独特の不思議さがある。その作品を目にした鑑賞者は、自然とこう考えてしまうはずだ。これは文字なのか、形なのか、意味を読むべきものなのか、形やリズムを見るべき対象なのか――。

このモチーフは、大山が高校生の時に関心を寄せたエアロゾル・ライティング(エアロゾル塗料=スプレーでかかれたストリートのライティング)をルーツにしている。そして「クイックターン・ストラクチャー」を中心に、エアロゾル・ライティングの歴史や時代の動向、あるいは自身のかくという行為を通じた身体感覚と思考をフィードバックしながら、大山は、絵画、立体、サウンド、インスタレーションとその作品世界を広げてきた。2011年には「コム デ ギャルソン」とコラボレーションし、コレクションを大山のアートワークが彩った。現在、1月23日まで開催中の個展「大山エンリコイサム展 夜光雲」では、作家としての新しい展開も見せる。「かくこと」「線を引くこと」から拡張される大山の作品と思考の広がりについて、会場で話を聞いた。

ストリートアートと現代美術の接続線を引き直すこと

――高校生の時にエアロゾル・ライティングに興味をもったと聞きました。実際に自分でもストリートにかいていたのでしょうか。

大山エンリコイサム(以下、大山):高校生の時に少しやりましたが、回数は片手で数えられるくらいです。自分ではストリートのライターだったとは言っていません。どちらかといえば、紙にかいて人に見せていました。ただ当時は、ストリートにかくのが本物、ストリートにかいていないライターはフェイクで説得力がないという風潮が強く、“自分がしていることは何なのか”と葛藤した時期もありました。しかし、ライティングに影響を受けて絵をかいていることは事実です。だから、そこを立脚点に、自分の言葉でストリートの表現を捉え直して発信していこうと思ったんです。その過程で、「クイックターン・ストラクチャー」というモチーフを構築し、自分の表現をコンセプト化していきました。いまは、ストリートアートのとくにビジュアルランゲージの要素を自分なりに再解釈して、現代美術の領域で発表しています。ストリート文化との距離感を明確にすることで、自分の立ち位置、発信したいことが明らかになっていった感じもありますね。

――ストリートアートの研究もされていますが、具体的にどんなもの、ことをリサーチされているのですか。

大山:ストリートアートという領域は広くて、いろんなアーティストや作品を含みます。バンクシーはストリートアートですが、ライティングではないですよね。僕の場合は、ストリートアートの中でもエアロゾル・ライティングという特定の領域、中でも70〜80年代のNYで行われていたことに関心があります。だた、そのフイールドを研究者として専門にしているのではなく、アーティストとして関心があり、そこから吸収できることを吸収している感じです。

――具体的にその時代のどういうところに関心があるのでしょうか。

大山:エアロゾル・ライティングは、70年代のNYで表現のベースができ、80年代に花が開き、そこから90年代以降、いろいろな場所でさまざまな展開がなされました。70〜80年代のNYは、その萌芽が詰まったエネルギッシュな時代と場所。たとえば、ジミ・ヘンドリックスがギターの可能性をぐっと広げたように、“エアロゾル塗料ひとつでこんなことができるんだ”という可能性を押し広げたのがその時代でした。とくに興味深いのは、地下鉄に絵をかいた点ですね。地下鉄は街を巡回するメディアです。当時のライターの多くは子どもだったので行動範囲が限られていたわけですが、より遠くの人に作品をみせるために地下鉄にかくという方法を編み出した。またデザイン性においても、当時のNYのエアロゾル・ライティングは興味深いものがあります。1940年代後半に抽象表現主義が生まれ、アートシーンの中心になったNYはもともと抽象という概念と密接な関係にある都市ですが、エアロゾル・ライティングのライターたちも70〜80年代、抽象を志向する傾向にありました。英国のバンクシーなどは、具体的なイラストレーションで社会批判や風刺といったメッセージを投げかけますが、たとえば、当時のフューチュラ2000やラメルジーといったNY のアーティストは、文字のかたちにおける抽象の純度を高め、独自の宇宙を作り出したのです。そういうビジュアルの側面や、都市をどうハックするかというアーバンゲリラの側面など、この時代のエアロゾル・ライティングにはいろんな表現の可能性が圧縮されていたわけです。

なぜ「グラフィティ」ではなく「ライティング」という言葉を用いるのか

――近年、比較的一般化した「グラフィティ」ではなく、大山さんは「エアロゾル・ライティング」という言葉を使われています。

大山:2019年に亡くなったPHASE2(フェイスツー)というNYのストリートアート、エアロゾル・ライティングのパイオニアに個人的に会い、話したことがきっかけの1つです。彼は晩年、メディアに出なくなりましたが、ずっとグラフィティという言葉を嫌い、この文化はあくまではライティング(文字をかくこと)だと言っていたんですね。なぜなら、グラフィティは日本語にすると“落書き”です。違法行為、迷惑行為というネガティブなニュアンスがあるから。PHASE2に限らず、当時のパイオニアのライターたちも自分の表現をライティングと呼んでいました。だけど、メディアや大人たちが“これはグラフィティだ、迷惑行為だ”と呼び始めた。だからある意味、グラフィティという言葉は、カルチャーの外側からの偏見やバイアスがかかったものでもあるわけです。

――今では、グラフィティという言葉を積極的に使うライターもいます。

大山:後続世代のライターには、自分がやっているのはグラフィティであり、社会に対する攻撃、反骨精神をもったヴァンダリズムなんだという人もいます。あらゆる文化や表現は時代を経てゆるやかに変わっていくもの。たしかにイリーガルなこと、アンチな精神がストリートアートのエッセンスだった時代もありますし、今もそうした面がありますが、それが変わっていってもいいし、そうではないアーティストがいてもいい。僕自身もストリートでかかずに、別の角度からライティングに関わっていますが、もしヴァンダリストであることがこの文化の一番のエッセンスなら、これほど世界中に広まっていかなかったのではないでしょうか。名前(文字)を使って自己表現をする――つまり子どもでもできる身近な手段で自分をストレートに表現できることがこの文化の魅力だと思います。だから普遍的に広がっていった。ヴァンダリズムではなく“ライティング”の視点からこの文化を再解釈することが、自分の立場であり、発信したいメッセージです。その意味で、僕はエアロゾル・ライティングという言葉を使っています。

――大山さんの作品には、「抽象」「動き」「反復」など近・現代の絵画史における重要なエッセンスも見て取れます。また「かく」のではなく、モチーフで画面を「消す」ような現代絵画的な作風のものもあります。制作において、いわゆるファインアートの「絵画」は意識されていますか。

大山:意識というか、自然とコンテンポラリーアート、モダンアートの絵画作品は見ていますし、好きな画家もたくさんいます。たとえばクリストファー・ウール。彼は滑らかな表面の支持体に一度エアロゾルで線をかいてそれを消し、その痕跡をペインティングにしています。こうした作品は、自分の中ではフューチュラなどの作品とも結びつきます。また、ロバート・ラウシェンバーグの《消されたデ・クーニング》も興味深い作品だと思います。ラウシェンバーグは、戦後アメリカの作家。ウィレム・デ・クーニングからもらったドローイングを消しゴムで消して、自分の作品として発表しました。ストリートでは壁にかかれたライティングが後からローラーで消されて、ブロック塀にちょっと違った色が残っている風景がよく見られますが、僕にとってそういうイメージと《消されたデ・クーニング》はリンクする部分があります。

石庭から着想を得た空間構成や墨を用いた作品など、新規軸もみせる個展「夜光雲」

――今回の展覧会のために、鎌倉と京都の禅寺を取材したと聞きました。そこで得た創作のヒントがあれば教えていただけますか。

大山:京都と鎌倉に行ったのは、今回の展覧会のキュレーターの中野仁詞さんの発案。僕自身、8年ほどニューヨークを拠点にする中で、自分が日本人であることについて考えたり、その感覚をどう自然に反映して制作するかをぼんやりと意識していたので、一緒に行ってみることにしました。ただ、禅や仏教は深い文化。一度の訪問で理解できるものではないので、あくまでインスピレーションを求めて行きました。

――具体的に受けたインスピレーションがあれば教えてください。

大山:とくに関心をもったのは石庭ですね。空間に石が配置された石庭は、ミニマムな要素でどう空間を成立させるかという実践。適切な点を抑えると、置かれた石同士の関係で空間が満たされていくように感じられます。とりわけ龍安寺の石庭は、見た中でも一番主張がなく、形容しがたい“ただ、そこにある”という印象に惹かれました。それが今回の展覧会において具体的に反映されているわけではありませんが、700平米ある一番大きい第5展示室では、展示作品を6点に絞り、適切な空間関係をつくることを目指しました。

――その展示室では、作品が吊るされた床に塗料が垂れていたり、なにか気配のようなものを感じさせる見せ方をされています。そういう空間的な実践も、ライティングの延長にあるものですか。

大山:絵画をインスタレーションとして見せることですね。作品をどのようにしつらえて見せるかまでを含めた表現です。僕のスタジオでも、制作途中で床にしぶきが垂れたりするのはしょっちゅうです。そういう感覚の延長にこのインスタレーションがあります。また第5展示室では、エアロゾル塗料と墨を使った作品を展示しています。書もライティングのひとつ。東洋の書とNYのライティングは、一見まったく異なる表現ですが、文字を造形するという共通点がある。そのことも制作の前提で考えました。

――新作として、立体作品《Cross Section / Noctilucent Cloud》(断面 / 夜光雲)も発表されています。この作品について解説をお願いします。

大山:建物に使われる断熱材、建築資材の1つ、スタイロフォームという素材を使った作品です。板状のスタイロフォームを大量に重ねて、片側だけヒートカッターで切り落としました。この切る時の身体感覚は、ライブペインティングで腕を振り抜いて長い線をかく時の躍動感と似ているんですね。スタイロフォームの集積をザッと切る感じ、そうやってかたちやビジュアルができてくる感じ。この作品は、いわば空間に大きなブラッシュストローク(筆跡)を出現させていると言えるかもしれません。それとスタイロフォームはもともと水色なんです。それを黒く着色しているのですが、部分的に水色をうっすら残しています。黒い塊のディテールをよく見ると漏れるように水色が走っている。それが夜空に青白く光る「夜光雲」という今回の展覧会のイメージを反映しています。

――物質感の強いオブジェですが、どこか軽さも感じさせる作品です。

大山:ボリュームは大きいですが、スタイロフォーム自体は軽い素材です。ジェフ・クーンズの作品に、バルーンのような外観だけど、実は頑丈な金属でできている彫刻があります。現代美術には、見た目の印象と素材のギャップを強調することで生まれる面白さがあります。ポストモダン社会が象徴する軽さ、一時的なもの、仮設的なもの、または都市の中でストリートアートが記号的に浮遊する感覚――そういった点からもスタイロフォームという素材を選んでいます。

線を引き直すことで、新しい表現や文化が生まれる

――会期中、作曲家・ピアニストの一柳彗さんとのコラボレーションも1つの目玉企画だと思います。

大山:一柳さんは、展覧会を主催している神奈川芸術文化財団の芸術監督です。その就任20周年記念のプロジェクトが実施中です。一柳さんもかつてNYで活動されており共通点もあります。楽譜やピアノの鍵盤は白黒ですが、僕の作品も白黒ですから。イベント当日は一緒にパフォーマンスするのではなく、展示空間で若手のピアニストが一柳さんの曲を演奏する予定です。

――2020年は、新型コロナウイルスの流行やブラック・ライヴズ・マター運動など社会の価値観を大きく揺るがす出来事が起こった年でした。大山さんは昨年、粉川哲夫さんとの往復書簡『エアロゾルの意味論 ポストパンデミックの思想と芸術 粉川哲夫との対話』を刊行されましたが、今われわれがもつべき「ポストパンデミックの思想」について最後にお聞かせください。

大山:コロナ禍は現在進行形で、結論めいたことを言うのは難しいですが、コロナ以前の価値観やものの見方でコロナ以降を評価するのも違うと思いますし、その逆も違う気がします。たとえば、引きこもりという言葉。かつてはネガティブな呼称でしたが、コロナ以降はリモートワークが推奨されたり、いまや引きこもり的なライフスタイルが時代の最先端とも言えます。やっていること、現象は同じですが、“線の引き方”というかコンテクストを変えることで価値が変わるようなことが、さまざまなシーンで起こってくるのではないでしょうか。僕はストリート文化と現代美術のあいだに深い溝があった時から活動を始めました。近年、ストリートの表現が美術のフィールドで評価されることもありますが、どちらかといえば、ストリートがファインアートに境界線をまたいでピックアップされる感じで、あいだに引かれた線自体は本質的に変わっていない。そうではなく、固定された線それ自体を引き直すこと、境界線を変えることで、価値観や世界の見方が劇的に変わり、新しい表現や文化が生まれる可能性があると思っています。

大山エンリコイサム

1983年東京都生まれ。2007年慶應義塾大学環境情報学部卒業、2009年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻終了。エアロゾル・ライティングのビジュアルを再解釈した独自のモチーフ「クイックターン・ストラクチャー」を起点に、絵画、立体、空間とメディアを横断する表現を展開。近著に『エアロゾルの意味論 ポストパンデミックの思想と芸術 粉川哲夫との対話』(青土社)

Twitter: @enrico_i_oyama

Instagram: @enricoisamuoyama

■「大山エンリコイサム展 夜光雲」

会期:2020年12月14日(月)〜2021年1月23日(土)

会場:神奈川県民ホールギャラリー

住所:神奈川県横浜市中区山下町3-1

時間:11:00〜18:00(入場は閉館の30分前まで)

休館日:2021年1月7日

入場料:一般800円、学生・65歳以上500円、高校生以下無料

1月17日(日)には、作曲家・ピアニストの一柳彗とのコラボレーションイベントを開催予定

URL:https://yakouun.net/

Photography Ryosuke Kikuchi