澄みやかでいて深みをたたえた歌声と詩情ゆたかなクラシックギターにより、幻想的な音世界を紡ぎあげてきた音楽家、青葉市子。そんな彼女が前作から約2年ぶりとなる新作アルバム『アダンの風』をリリースした。“架空の映画のためのサウンドトラック”をコンセプトとする今作は、昨年1月に長期滞在した沖縄で得た着想から生まれた物語に基づき制作が進められたのだという。サウンドアプローチにおいても、ピアノやストリングス、フルートにハープといった、クラシックギター以外の多種多彩な音色が鳴り響く楽曲も並ぶなど、表現者として新境地を切り拓いた渾身作に仕上がっている。

その新しいクリエイティビティの発露に大きく寄与しているのが、全楽曲の共同作編曲を手掛けた音楽家・梅林太郎と、今作のアートディレクション・撮影を手掛けた写真家・小林光大という2人のクリエイターである。今作はどのように生まれ、育まれていったのか。青葉と同時期に沖縄を訪れていたライターの橋本倫史が、青葉・梅林・小林の3者に訊ねる。

物語の発生をトリガーした、「アダン」という言葉と光に透けた海ぶどう

――今回の作品について伺う前に、まずは市子さんがおふたりと出会ったきっかけから聞かせてください。

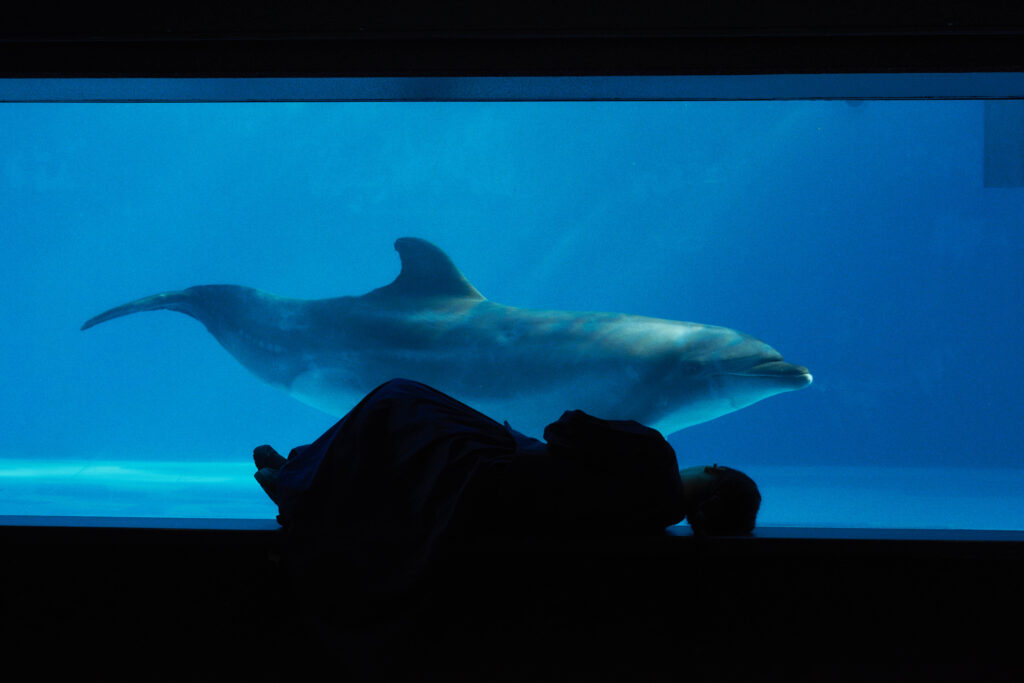

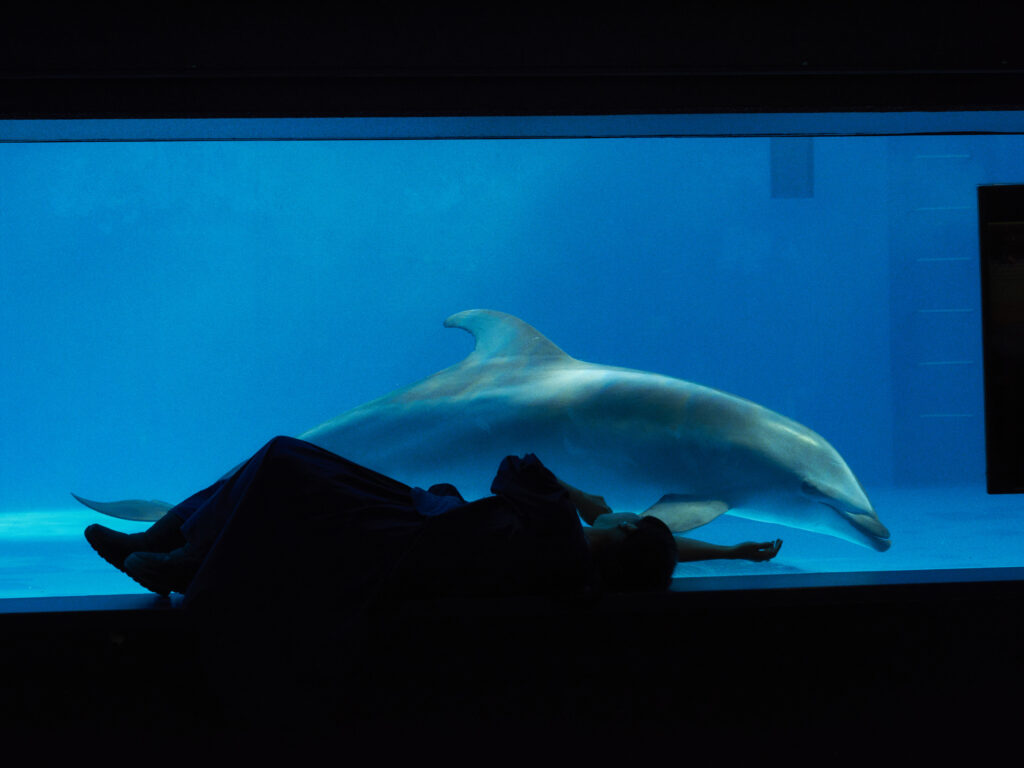

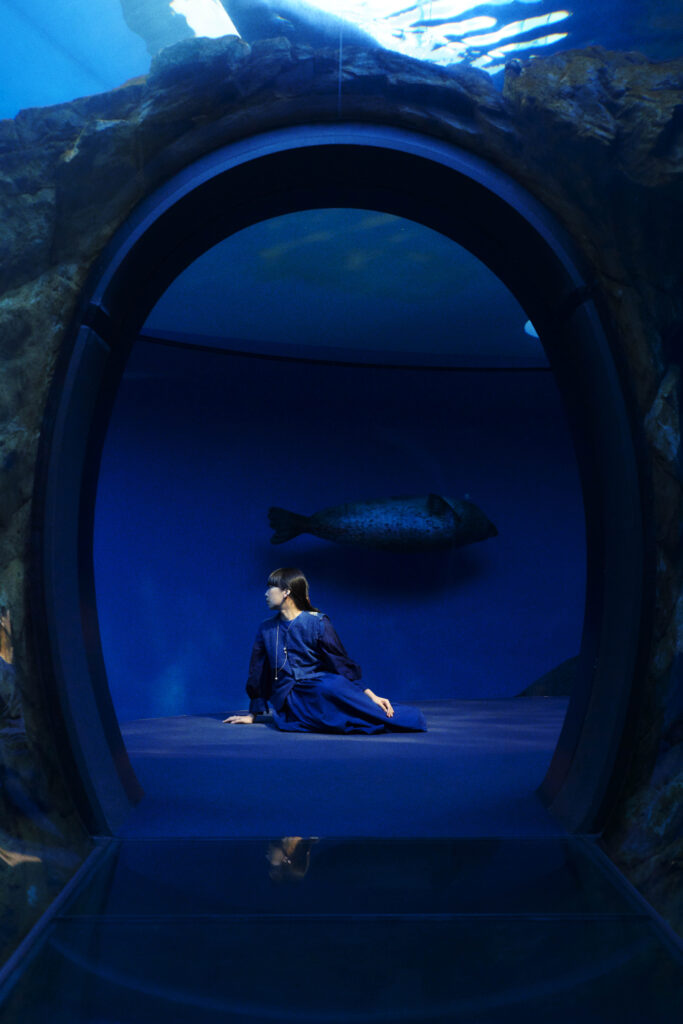

青葉市子(以下、青葉):昨年、Sweet Williamさんというビート・メイカーの方と一緒に『からかひとあまねき』という12インチのEPを作ったんですけど、そのときのジャケットとブックレットの撮影で小林光大さんが入ってくださって。そのときに初めましてだったんですけど、その写真がとても素晴らしくて、光の捉え方みたいなところでとても共鳴するものがありました。

小林光大(以下、小林):ミュージシャンの方って、ある程度撮られかたが決まっている方が多いと思うんですけど、青葉さんはあんまりそういうのがなくて。『からかひとあまねき』のジャケット撮影のとき、青葉さんが地面に丸を描いたんです。けんけんぱをするときみたいに。そうしたら、公園にいたこどもたちが青葉さんの後ろをぞろぞろついて行って。そういうハプニングと言いますか、何かが起きる感じと言いますか、予測不可能なところが撮っていて面白いなという印象があります。

青葉:梅林さんとは、最初にお仕事したのはCM音楽ですよね。

梅林太郎(以下、梅林):最初はコマーシャル音楽だったんですけど、2020年1月にリリースしたシングル『amuletum bouquet』に収録されている「守り哥」で、作品という形で共作させてもらいました。僕と市子ちゃんは同じ事務所にいるんですけど、ひとつの小説を読むような世界観をギターと歌だけで確立されているのはすごく印象的だなと思っていました。

青葉:私が歌とクラシックギターで表現している音の背景には、自分にしか聴こえていない音が――オーボエの旋律がここにあって、クラリネットの三重奏があって、ここでハープが鳴って、という具体的な音像が――鳴っていたんです。そのことを梅先生にお話しして、その上で「守り哥」をレコーディングしてみると、私がもともと思い描いていた音がほんとうに具現化できたんです。言葉で説明しなくても、梅先生は欲しい音、願っていた音でメロディを書いてくださるので、とてもスムーズでした。

――今回の『アダンの風』という作品は、市子さんがひとりで作り上げたというより、皆で一緒にイメージを膨らませて形になった作品だと伺いました。作品を立ち上げる一歩目はどんなふうに踏み出したんですか?

青葉:今年の1月に沖縄に滞在して、橋本さんと別れたあとに光大さんがやってきて、座間味島をまわっているとき、光大さんが運転しながら「あれがアダンです」言って、そこで私は初めてアダンというものを認識したんです。そっか、アダンって食べれるの、いや、美味しくないらしいですと、そんな話をしていたときに、「アダンの風」って言葉がもう浮かんでいて、「作品ができるとしたら、『アダンの風』になる気がする」って、車の中で話した記憶があります。そこから沖縄本島に帰ってきて、「うりずん」という居酒屋で海ぶどうをお箸でつまんで、光に透かしたときに、ビビッと降りてくる瞬間があって。その場でお皿をどかして、ノートを広げて書き始めたのが「その島には言葉がありませんでした」という言葉で。そこからすべてのプロットが始まりました。

――物語を書く前にプロットを用意するという話はよく聞きますが、アルバムを制作する前にプロットを作ることになったのはなぜですか?

青葉:プロットに関しては、梅林さんから「作曲するにあたって、それが地図になるから、ぜひ書いて欲しい」というリクエストがありました。

梅林:市子ちゃんがさっき話していた「ここでオーボエが鳴っている」とか「ここでハープが」とかっていう世界観って、オペラの発想に近いと思ったんです。オペラって総合芸術なので、皆で共有できるものがあれば、その世界観を作るときに強みになる、と。それは小林光大君や、今回音響で参加してくれている葛西(敏彦)君だけじゃなくて、この作品のために動いてくださる皆がイーブンに共有できるものになると思ったんで、プロットを書いてくださいとお願いした次第なんですよね。それが市子ちゃんが沖縄に行くっていうタイミングだったんです。

青葉:だから、何かを作るんだろうなというものは気配として持ちながら、沖縄に滞在していました。でも、まだきっかけがないなと思っていたときに、「アダンです」と言ってくださったのと、海ぶどうが透けていたのがトリガーになって、物語が発生したんです。最終的に書き上がったのは10月とかだったので、マスタリングの直前までプロットを書き直してました。どんどん曲が肉付けされて、梅先生がデモを書いてくださると、そこからまた文章を整える力をもらって、そこでまたプロットを書いて、それを今度は葛西さんが読んで「じゃあミックスを変えよう」と。

梅林:いろんなものが相互作用で生まれて行った感じですね。

全員がインスピレーションで繋がり、イーブンの力を出し合って作った

青葉:もう、ずっとやわらかい状態のまま最後まで持って行きました。だんだん写真が上がってくると、光大さんの写真を梅先生が見て作曲したり、そういうこともあったので。音楽アルバムって、デザイナーや写真家の方はパッケージの部分でかかわってくるはずが、最初から中にいたのが面白いバランスでした。

小林:あまりないですよね。だいたいでき上がったものを受けて、「じゃあ、ここからどういうビジュアルにしていこう?」というのが普通ですけど、一緒に何かを作っていくのはあまりなかった経験なので、面白かったです。自分の視点が作品に関わっていくかもしれないという体感も刺激的でしたし、まだプロットも書き上がっていないタイミングだったので、未知の領域を走っていく感覚でした。そうすると、写真に関しても「これが正解」というものがない状態なので、何を撮ってもよくて、それを撮ったときにいい風が吹くかどうかとか、そういうふわっとした判断になってくる。ふわっとした判断というとよくないけど――。

青葉:ふわっとしているときって、とても勘に頼るってことですよね。思考ではなく勘で繋いで行けるから、それって心の奥のものと繋がっていると思うんです。イマジネーションの前の、インスピレーションで皆が繋がれたことが、『アダンの風』の地盤としてとても強いものになったんじゃないかと思っています。

小林:遊びの感覚がすごく強かったですね。

梅林:その感覚をチーム全体が共有してたと思うんですよね。「作曲だから」とか、「写真だから」とか、「詞だから」とかっていうよりも、皆がイーブンの力を出し合って作ったというのが、今回一番誇らしいところだと思っています。

光を肯定する、自分の中の確信みたいなものが戻ってきた

――このアルバムは2020年に制作されたアルバムです。時代状況と過剰に結びつけた話をしたいわけではありませんが、皆さんが2020年の日々に感じたことも、作品のどこかに影響しているのだと思います。皆さんはこの1年、どんなことを感じながら過ごしていましたか?

梅林:今の状況というのは、目の前にあるすごく大事なことに気づくチャンスだと思います。僕が音楽を使って表現したいと思っているのは、誰か特別な才能を持っている人じゃなきゃわからないことではなくて、皆が等しく気づけることなんです。そこが今回の作品でいちばん伝えたかったことだと僕は思っていて、皆が等しくそこに協力してくれたから、さっき言ったように誇れる作品になったな、と。

小林:これはここの制作チームで散々話したことなんですけど、家にいる時間が長くなった時期があったので、食べることにしても触ることにしても歩くことにしても、感覚は日々鋭くなっていく。その中で、目の前で起こる出来事をちゃんと見ようと思ったんです。そこで風が吹いたり、花が咲いたり、そういったものを自分の体感としてキャッチしていく。それを今年は大切にしようと思っていたし、それは『アダンの風』の写真を撮るのにあたってもシンクロしていたかなと思います。

青葉:光大さんが今おっしゃったことは、とても共感できる部分で。東京で暮らしていると、音楽を生業にしているということもあって、音がたくさん聴こえるんですよね。街が静かになったことで、音を無意識のうちに閉じる能力を身につけていたんだなってことがわかったんですよね。そうすると、今まで閉じていて当然だった都会の耳みたいなものが、どんどんやわらかく柔軟に、生まれたときに聴こえていたようになってきて。そこで聴こえるようになったのは、自分の中に眠っている声。まわりがうるさくて聴こえなかった声が、とってもよく聴こえるので、中に潜りやすかったです。あ、そうなんだ、そう思ってるんだねっていうのを、自問自答してわかっていく。耳だけじゃなくて、嗅覚も視覚も同じように感覚が開いていって。命のつながりについても、「プランクトンはどうして光ったのかな」とか――「光」というのは、まわりのアーティストの皆も慎重に使っている言葉ではあったと思いますけど、純粋な気持ちで光というものをおもいっきり肯定する、自分の中の確信みたいなものが戻ってきたんです。これからもずっと今年にもらった確信で生きていくんだろうなと思える、強いお守りをもらえたような年でした。

――市子さんの中でも、光というイメージを捉え直したところがあったんでしょうか?

青葉:さっき梅先生が言ったように、特別なもの=光っているということじゃなくて、たとえば「今日は雨が降っていなくて、太陽が昇っている」ということも、それがすごく特別に思えてくる。当たり前だと思っていたことが、全然当たり前じゃないことで。今この瞬間に大きな地震がきたら、私たちは死んでしまうかもしれないし、明日コロナにかかって、ひとりで暮らしている家で静かに死んでしまうかもしれない。そういうことが目の前にあり続ける世界だったので、「ここには見えないけど、遠くで生きている人がいる」とか、「今も座間味の海の中でウミガメが泳いでいるんだ」とか、そういう一個一個のことがとても光って見える。だから、びっくり屋さんみたいに、一瞬一瞬に驚き続ける毎日でした。

最初に生まれたプランクトンが放った光を想像すること。永遠に驚き続けること

――この作品を聴くリスナーというのも、同じように2020年という日々を生き延びてきた人たちですね。この作品をどんな人たちに届けようかということで、意識されたことはありますか?

青葉:遠くに届けるってことは、とても大きなテーマだったと思います。とてもパーソナルなことが詩になったり、音楽になったりしているんですけど、それを今生きている人たちだけじゃなくて、300年後に生きているかもしれないクリーチャーや生命に向けて作りたいなっていうことは早い段階から皆で話してました。音響の葛西さんも、音として聴こえている部分だけをとらえようってことじゃなくて、そこに漂っている空気ごと収めたいという気持ちがとても強かったと思うんです。なので、全部の空間で鳴っている音が録れるマイクをいちばんいい場所に立てて、今生きている人だけじゃないところに届くような録音方法にトライしてくださってました。写真と作曲からはどうですか?

小林:僕はまだ、自分が撮ったものが何なのか、噛み砕けてないんですよね。葛西さんは「何を作ったのか、まだわかってない」と言ってましたけど、それはちょっとわかる気がします。

梅林:皆がそれぞれ見ている宇宙というものがあって、この『アダンの風』はそのひとつの中継地点だと僕は思っているんですね。この先、市子ちゃんや光大君はおのおのそういう中継地点をドットとして打っていくんだと思うけど、それは今の時代における意思表示だと思うんです。300年後に人間という生態系や地球がどうなっているかはわからないけど、秩序というものを重んじている作品を作っていけば、未来の秩序には届くのかな、と。なので、『アダンの風』はひとつの中継地点であって、また次の作品に繋がるものだと思っているので、またこのチームで作れたらいいなと思っているし、まだ見ぬ秩序を皆で模索している段階だなと思っています。

青葉:昨日、梅先生と電話でこの話をしていたんですけど、『アダンの風』は一発作って終わることではなくて、私たちの最初の扉を作っただけだから、まだこれからなんだと思います。

――今の話の中で出てきた「300年後」という言葉はとても印象的でした。言語も文化も変わってしまった300年後の未来を生きる誰かがこの作品を受け取るかもしれないということは、視点を反転させると、300年前の誰かの信号を今のわたしたちが受け取るということでもありますね。

青葉:最後の「Dawn in the Adan」の詩で書いていることは、まさにそういうことなんです。彼岸の向こうにいるおばあちゃん、ひいおばあちゃん、もっともっと前の人たちがたしかにいたから、私は今ここでこうやって話をしているわけで、そのことにとても感動しているし、びっくりしていて。そのことに永遠に驚いているし、さっきしゃべってから時間が経っているのに、まだ生きていることにもびっくりしていて。だから、「300年後」と言ったのはその逆で、私が生まれるもっともっと前のことを――ずっと遡って、最初のプランクトンが生まれた瞬間のことを――思っていたから、300年後のことを考えているのかもしれないです。

これは個人的な思い出ですけど、2015年に『cocoon』でえっちゃんの役をやったときに、1秒先でぷつっ、ぷつっと弾の音がして、次の一弾で自分が死んでしまうかもしれなくて。私は実際にその砂浜にいたのか、いなかったのかはわからないけれど、でもたしかに経験したと言い切れる。それを経て、今こうして音楽にして生きているわけだから、やっぱりびっくりしていることがとまらないんです。最初に生まれたプランクトンが、生まれたことに驚いて、嬉しくて、でも自分は個だからひとりだということを知っていて、相手を見つけるために光って求愛する――そういうプランクトンの最初の動機みたいなものをずっと体の中に蓄えて、私もまわっていきたいと思っています。私という体が終わったあとも、そうありたいという願いはありますね。

小林:そういう驚きみたいな光を、いかに損なわずに届けるかっていうことが、300年っていう遠さの表現なのかなと思うんです。驚いた瞬間の光や、「自分はここにいるよ」という光は、その光量がたとえ弱いものだったとしても、それをそのままあらわすことができれば、時間をかけてでも光速でゆっくり届くことができると思っていて。

青葉:星の光も、ずっと前の光だもんね。

小林:その光を損なわずに、どうやって届けるか。それを皆で考えて、遊びながら作った作品じゃないかなと思います。

青葉市子

音楽家。1990年1月28日生まれ。2010年にファーストアルバム『剃刀乙女』を発表以降、これまでに6枚のソロアルバムをリリース。うたとクラシックギターをたずさえ、日本各地、世界各国で音楽を奏でる。弾き語りの傍ら、ナレーションやCM、舞台音楽の制作、芸術祭での作品発表など、さまざまなフィールドで創作を行う。活動10周年を迎えた2020年、自主レーベル「hermine」(エルミン)を設立。体温の宿った幻想世界を描き続けている

http://www.ichikoaoba.com

Twitter:@ichikoaoba

梅林太郎

作曲家、編曲家。東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。2012 Rallye Labelよりアーティスト[milk]として1stアルバム「greeting for the sleeping seeds」をリリース。プロデュースワーク、楽曲提供、映画音楽、アニメ音楽、CM音楽と幅広いジャンルで活動している。現在2ndアルバムを鋭意製作中。

http://piano.tt/umebayashi

小林光大

新潟県生まれ。写真家。今作『アダンの風』のアートディレクションのほかにも、公開中のMV「Porcelain」の監督を担当している。

Photography Kodai Kobayashi