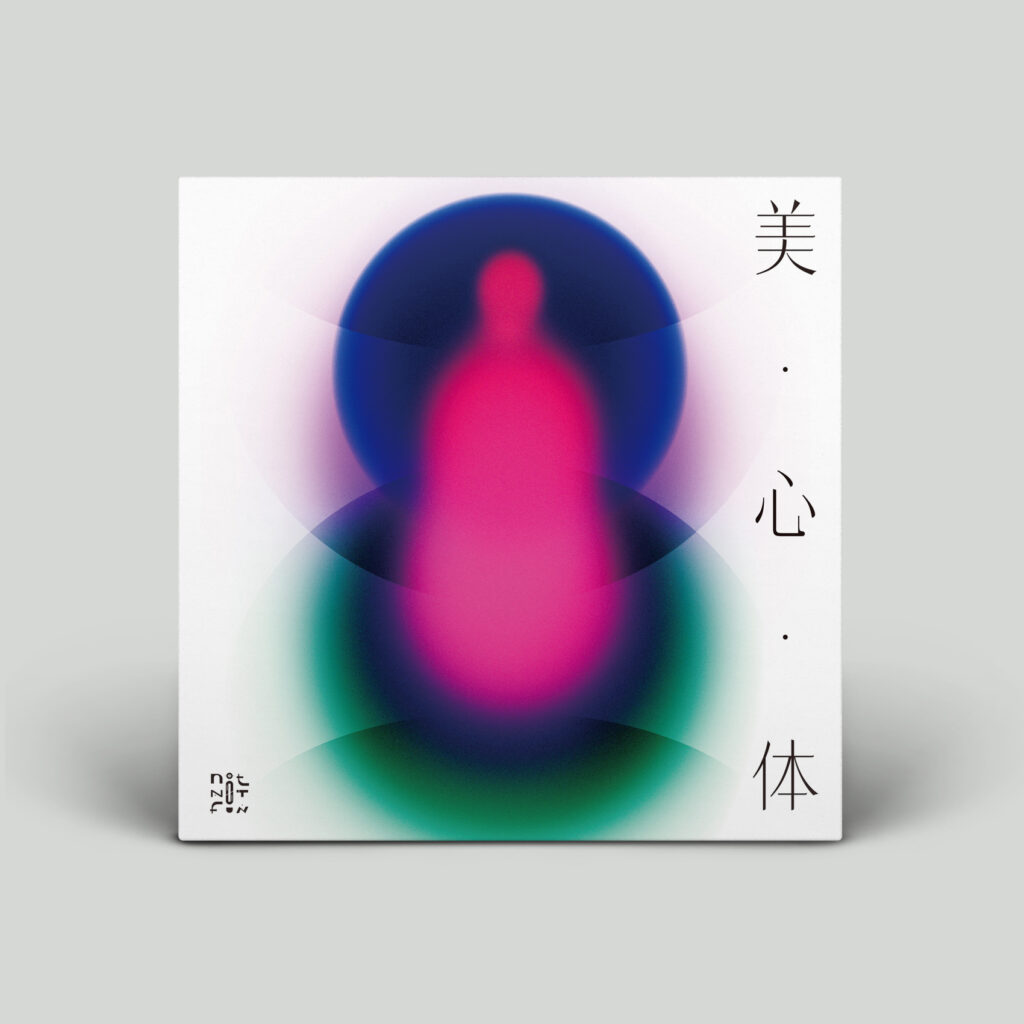

やけのはら、P-RUFF、H.TAKAHASHI の作曲担当3人と、グラフィック・デザインおよび映像担当の大澤悠大によって構成される4人組アンビエント・ユニット=UNKNOWN MEが、4作目にして待望の1st LP『BISHINTAI』をリリースする。食品まつりやジム・オルーク、MC.sirafu、中川理沙をゲスト・ミュージシャンとして迎えた本作で鳴っているサウンドは、音と音の隙間を意識したような、非常に空間性の高い洗練されたアンビエント・ミュージックだ。“心と体の未知の美しさを探求する”というテーマで制作されたという本作について、そして昨今再評価が著しいアンビエント/ニューエイジという音楽について4人に語ってもらった。

UNKNOWN MEは「アンビエントやニューエイジを語る会」から生まれた

——そもそもUNKNOWN MEというユニットはどのようにして結成されたのでしょうか。

やけのはら(以下Y):UNKNOWN MEを結成したのは5年くらい前で、今ではニューエイジ・リヴァイヴァルとかって言われていると思うんですけど、その当時は自分の身の回りではそういうニューエイジとかアンビエントを聴いている人が少なかったんですよ。そんな時にニューエイジ周辺の音楽を聴くDJの友達のP-RUFFくんがいて、H.TAKAHASHIくんは共通のミュージシャンの知り合いもいて、会う機会があって。たまたま当時みんなが近所に住んでいたので、皆で一緒に飲んでいるうちに音楽も作ってみようという話になったんですね。

——なるほど。

Y:それで1本目のテープを自分達のレーベルから出したあと、早い段階でライヴをやりまして。その時のライヴで映像を入れようという話になって、僕とP-RUFFくんの友達だった大澤くんに映像で参加してほしいって声をかけたんです。その後ライヴも一緒にやっているうちにサポートっていうよりもメンバーなんじゃないかということになって、大澤くんもメンバーになりました。

——最初からアンビエントとかニューエイジといったものを意識した音楽を作ろうと思っていたんでしょうか。

Y:アンビエントとか今でいうニューエイジ・リヴァイヴァル的なものが好きな人達がそういう音楽の話をする会みたいな感じで集まっていたので、そういう意味ではそうですね。それでUNKNOWN MEは今までカセットテープで作品を出しているんですけど、みんなカセットテープで出されている作品が好きということだったり、カセットテープの音質であったり、初期はテープということにもこだわりがあって。すでにテープで作品を出していたH.TAKAHASHIくんにどうやってテープ出してるのか聞いたり、うちらでもテープで出してみたいよねっていう話はしていました。

——最初の1枚は自主レーベル(NOPPARA TAPES)からカセットテープでリリースされていますが、その後はロサンゼルスのNot Not Funからのリリースですよね。

Y:そうですね。1本目のテープを出したあとも曲は作っていたんですけど、テープで30分くらいの長さだと思ったより早く1ヵ月くらいでできてしまったんですね。それでもっともっと作れそうだし、海外でリリースしてみたいよねっていう話になったんです。

H.TAKAHASHI(以下H):それでどこか良いレーベルがないかという話になったんですけど、その1つにNot Not Funがあったんです。もともと僕もNot Not Funからのカセットテープを購入して集めていたっていうのもあってこちらから声をかけさせていただいた感じですね。

——なるほど。では皆さんはどのようにしてアンビエントやニューエイジと呼ばれる音楽と出会ったのでしょうか。

P-RUFF(以下P):クラブのセカンドフロアとかでアンビエントがかかっていたので、そこからの影響はあると思います。ダンス・ミュージックというアクティヴな音楽とは対極的なものですけど、一度ヒートアップしたものを落ち着かせる音楽という感じでアンビエントというものに触れた感じですね。

Y:そうそう、90年代のダンス・ミュージック・カルチャーの流れだよね。僕もP-RUFFくんとほぼ同じ流れで、テクノが好きだったんですよね。90年代のテクノの多様性というか、例えばアンビエントもジャングルも全部込みでテクノという感じが好きだったので、アンビエントはいつの間にか普通に聴いていたというか、常にずっと側にあった感じですね。ただ、ダンス・ミュージックは作ったりしてても、アンビエントを作ることはなかったので、ずっとアンビエントを作ってみたいとは思っていました。

H:僕はまたちょっと立ち位置が違うと思うんですけど、僕はクラウトロックとかプログレッシヴ・ロックとかから入っていった感じです。キング・クリムゾンやカンとかをよく聴いていて、その流れでロキシー・ミュージックとかトーキング・ヘッズとかを聴いて、ブライアン・イーノを知った感じですね。それが高校生くらいの時で、大学に入ってからはエレクトロニカとか音響系を聴き始めて、CD屋でディグったりしていました。それでカセットテープが流行り始めた10年代初頭にリリースされていた作品を集めたりしていく段階で、これはちょっと作れそうだなと思ってアンビエントを作り始めました。

大澤悠大(以下O):僕はロックを高校の時から聴いていて、それこそこの新作『BISHINTAI』に参加していただいたジム・オルークや、フィッシュマンズなども聴いていたんですけど、今考えるとフィッシュマンズとかはアンビエント的な聴き方をしていたのかなと思います。寝る前に落ち着く的な意味合いでアンビエントを理解していたというか。でも最近はどちらかというと仕事中に聴いたり、日常に寄り添うような感覚でアンビエントを聴いていますね。

なぜアンビエントに惹かれたのか

——アンビエントを聴いて、どんなところに惹かれましたか。

P:自分はアブストラクト・ヒップホップとかブレイクビーツ、トリップホップなんかが好きなんですよね。そういう音楽って音数を減らしてアブストラクトな雰囲気を出すとか長調/短調感がなかったりなど、アンビエントの要素が入っていたりするじゃないですか。そういったところから出る浮遊感に惹かれましたね。

Y:僕は音楽を好きになったきっかけはヒップホップとテクノだったので、旋律とかがメインじゃないというか音のアトモスフィアで聴かせるという音楽の表現を先に知ったと思うんですよね。バート・バカラックとかの音楽構造云々よりも、どちらかというとそういうテクノの文脈のものが先に好きになったので、そういう意味ではアンビエント的な感覚はベーシックにあるのかもしれないです。あとUNKNOWN MEでやる前までは、リミックスとかでノンビートにしたり、アンビエント的なフィーリングのものは作ったことはあっても、思いっきりアンビエントでがっちり1枚ということはなかったんですね。今思うと、UNKNOWN MEを始めるタイミングというのは、カームなものというか、人のエゴが少ない音楽を欲してたり作りたかったりした時期だったかもしれないですね。僕はそれまで積極的にダンス・ミュージックのDJをやっていたんですけど、その反動というか。

H:眠れない時に精神的に堪えないような音楽を欲していて、ブライアン・イーノの『Ambient 1: Music For Airports』とかハロルド・バッドを聴いていたんですね。それでアンビエントにハマった気がします。

Y:みんな疲れた時にアンビエントを聴きがちになるという。

O:僕も基本的には精神の安定を求めるために聴いていました。でも最近は、精神を落ち着かせるためだけではなく音の質感を楽しむためにアンビエントを聴く機会が僕の中ではすごく増えていますね。

——例えばアンビエントは環境に向けて開かれるような音楽で、本当の意味のアンビエントは社会的にならざるを得ないという考え方もあると思うんですが、どう思いますか。

Y:僕はずっとダンス・ミュージックのDJをやっていて感じるのは、ダンスのリズムってすごく社会性があるものだということですね。様々なベクトルの色々な音の要素も、そこに共有できるリズムがあればつながれる、分かり合えるというか。それに対してアンビエントはどちらかというとつながらなくてもいい音楽なのかなと僕個人としては思います。だからアンビエントを社会的には捉えてないかもしれないですね。

O:僕は逃げ場所みたいなものをイメージしてアンビエントを聴いているような気もします。社会とつながるというよりは、もう少し社会と切り離されたものとして聴いている感じですかね。ある意味その行動自体が社会的なのかもしれませんが。

H:アンビエントが社会的にならざるを得ないとかはあまり考えたことはなかったんですけど、今のアンビエント/ニューエイジ・リヴァイヴァルとか、アンビエントというものを下敷きにしていろんな音楽と融合して、新しい感覚や聴こえ方が生まれているのはすごくおもしろいなと思っています。

ニューエイジ・リヴァイヴァルについて思うこと

——では昨今のニューエイジ・リヴァイヴァルについてはどう捉えていますか。

Y:個人的にはLight In The Atticから出た『I Am The Center (Private Issue New Age Music In America, 1950-1990)』とMusic From Memoryの最初の1、2枚から火がついて、聴く側として接点が増えていった感じですね。

P:ニューエイジは最後のレア・グルーヴだみたいな話はみんなでよくしていましたね。和モノとかは結構掘り尽くされたというのは言い過ぎかもしれないですけど、そんな中であまり手を出されていなかったニューエイジをおもしろいプレゼンの仕方で紹介するレーベルが増えてきて、聴いているうちにおもしろいなと思いましたね。

——例えばLight In The Atticから出された『Kankyō Ongaku: Japanese Ambient, Environmental & New Age Music 1980-1990』に代表される日本の環境音楽の再評価についてはどう感じていますか。

P:僕はそのコンピは好きですね。僕はもともと細野晴臣さんの音楽がすごく好きだったんですけど、彼の作った無印良品のBGMのような音の質感がある曲をレコードで聴くということがあまりなかったので、非常におもしろく聴けました。あと編纂者の1人のスペンサー・ドーランってすごく日本の音楽に詳しくて、優れた審美眼を持っているなと思いましたね。

Y:僕はそのコンピ自体への思い入れはなくて……というのも吉村弘さんとか、このコンピに入っている人の作品は、高騰する前に買って聴いてたんですよね。だからそのコンピが出た時は、決定打が出ちゃったなくらいに思っていました。その頃はUNKNOWN MEで何本か作品を作っていたから、このコンピが頂点になってブームとして消費されてしまったらどうしようかなとも考えていましたね。

——H.TAKAHASHIさんの音楽は吉村弘や芦川聡の音楽の影響を受けているように感じるんですが、実際どうなんですか。

H:それはよく言われるんですけど、自分が音楽を作り始めた時は彼らの存在を全然知らなかったんですよね。それで彼らの作品を聴いてみたんですけど、確かに影響を受けていると言われてもおかしくないなとは思いました。コンピに関しては、その発売前からその辺りは結構掘っていましたけど、良いコンピだなとは思いましたね。

「きれいな音」と「隙間」に満ちた新作について

——では今回リリースされる新作『BISHINTAI』についてお伺いしたいのですが、本作は「心と体の未知の美しさを探求する」というテーマだそうですね。

Y:もともとは何本かテープを出して、ライヴもしていた流れで、自分達が主催してアンビエントのイベントをやろうということになったんですよね。その時に『美・心・体』というイベント名をつけて、ムードマンさんとか中村弘二(ナカコー)さん、MC.sirafuさんと中川理沙さんのユニット「うつくしきひかり」に出てもらったんですよ。このイベントが出発点となったというか、イベントのコンセプトとして“美”をテーマにしたところからすべて派生していっている感じですね。

O:イベントではマッサージだとか美に関するコンテンツもありましたしね。

Y:そうそう。あまりマニアックなアンビエント・イベントにはしたくなくて、開かれたイベントにしたいよねってみんなで話してて出たコンセプトが”美”だったんです。

——今作は過去にリリースされた作品に比べると音と音の間を意識したようなミニマルな作りになっているように感じたのですが、どこまで意識されていたのでしょうか。

Y:今作の1つ前に出たのが『Astronauts』というアルバムなんですけど、実は『Astronauts』を作る前から『BISHINTAI』も作っていたんですよね。だから制作と出た順番が明確に分かれていないので、ミニマルということはあまり意識していないですけど、今作のコンセプトは“美”なので、きれいな音にしようという意識はありました。

P:今作は制作期間が長かったというのもあって、その間に音が削ぎ落とされていったようにも感じますね。

Y:ミニマルということで言えば、UNKNOWN MEは景色を変えるようなコード展開をする音楽性でもないので、自分達の認識としては最初から一貫してミニマルな音楽だと思っています。

——なるほど。とはいえ、過去の作品が音で空間を埋め尽くしているような感じがしたのに対して、今作はそこから音を引いていったようにも聴こえるのですが。

Y:それはあるかもしれないですね。もしかしたら自分達がアンビエントの作り方が上手くなっているのかもしれない。例えば音高やハーモニーを縦軸として、それに対する横軸の音と音の間がリズムになるわけですが、その両方の隙間の作り方というか、巨大な隙間があっても足りないと思わせるわけではなく、「隙間に何かが立ち上がってくる隙間」、「有である無」を作る作業といえばいいんですかね。そういうことは5年前はわかっていなかったけど、『BISHINTAI』を作っている時には、いかに巧妙にそういう隙間を作るかという作業を延々とやっていたような気がしますね。5年前くらいはその辺りは意識せずに、もう少し無邪気だったように思います。そういう意味では今作はステップアップした作品なのかもしれないですね。

作品にヴァラエティを生んだゲスト達の存在

——今作には食品まつりさん、ジム・オルークさん、MC.sirafuさん、中川理沙さんが参加されていますが、この4人は本作でどういう役割を担ったのでしょうか。

H:客観的な話なんですが、違う音楽性の方……例えばMC.sirafuさんのスティールパンや中川さんの声楽的なコーラスとか、自分達には技術的にできない音楽性を持った方に参加していただいたことで、特別でヴァラエティに富んだアルバムになったのかなと思っています。食品まつりさんにしても、自分達にはないリズム感を注入してくれたことで、今までとは違う曲に仕上がっていると思いますね。

P:僕らってシンセやサンプラーを使って作ることが多くて、演奏が卓越した人っていないんですよ。そういう意味でプレイヤー的な人が入ったことで、今作で音楽性が広がったように思いますね。

Y:大澤くんはどのように聴こえました?

O:僕としては今までのリリースに比べると、少しゴージャスな質感があるように感じましたね。あと、今のアンビエントの作品っていろいろな形のものが出ていますけど、それにもフィットするような作品になっているようにも思いました。

自分達の作品をどのように位置づけるか

——UNKNOWN MEは日常の延長線上にあるようなアンビエンスを鳴らしているようにも感じるのですが。

P:日常っていうことについて言えば、UNKNOWN MEで音楽を作る時って、自分の部屋かメンバーの部屋に行って作ることが多いんです。集まって作業して、最後にお酒飲んでご飯食べてみたいなリラックスした感じで作ってて、スタジオに入ってさあやるぞっていう感じではないんですよ。もしかしたらそういうところが無意識のうちに反映されているのかもしれないですね。

Y:このアルバムは単純に音のテクスチャを気にして作っていったんですよね。だから例えばファンタジックな場面とかを逆算して何かを表現しようとはしていないんです。

P:過去の作品もテーマを決めて、そことのエキゾ感というか距離感を表現するということをやっていたんですよね。エキゾって結局距離じゃないですか。だからそのテーマとの距離が出ているというのは確実にどの作品にもあると思いますね。

Y:そうそう。作品は僕達の自己表現だけど、すごく対象化して作っている感じ。今回で言えば、自分達が共通で考えている“美”のイメージに向かって作っていくみたいな感じですね。

——では最後に、この『BISHINTAI』というアルバムをご自宅のレコード棚に並べるとしたら、その両隣にはどんなアルバムが並んでいますか。

Y:アンビエント/現代音楽のところと80年代のイギリスの音楽の間に置きたいので、Susumu Yokota『Sakura』とThe Durutti Columnとの間ですね。

P:僕はGigi Masin『Talk To The Sea』とWilson Tanner『69』ですね。

O:最初聴いた印象はゴージャスな感じがしたので、まずThe Beatlesの『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』。それとAphex Twinの『Selected Ambient Works 85-92』ですね。

H:僕はMusic From Memoryから出たDip In The Poolの12インチとOneohtrix Point Neverの『R Plus Seven』かな。

——ありがとうございました!

*

UNKNOWN ME

やけのはら、P-RUFF、H.TAKAHASHIの作曲担当3人と、グラフィック・デザインおよび映像担当の大澤悠大によって構成される4人組アンビエント・ユニット。“誰でもない誰かの心象風景を建築する”をコンセプトに、イマジネーションを使って時間や場所を自在に行き来しながら、アンビエント、ニューエイジ、バレアリックといった音楽性で様々な感情や情景を描き出す。2016年7月にデビュー・カセット「SUNDAY VOID」をリリース。2016年11月には、7インチ「AWA EP」を、2017年2月には米LAの老舗インディー・レーベル「Not Not Fun」より亜熱帯をテーマにした「subtropics」を、2018年12月には同じく「Not Not Fun」より20世紀の宇宙事業をテーマにした「ASTRONAUTS」をリリース。「subtropics」は、英国「FACT Magazine」の注目作に選ばれ、アンビエント・リバイバルのキー・パーソン「ジジ・マシン」の来日公演や、電子音楽×デジタルアートの世界的な祭典「MUTEK」などでライブを行った。2021年4月、都市生活者のための環境音楽であり、心と体の未知の美しさをテーマにした待望の1stLP「BISHINTAI」をリリース。