2014年に東京でクラウトロックバンドの南ドイツ(Minami Deutsch)結成。2015年にイギリスの〈Cardinal Fuzz〉から1stアルバム『Minami Deutsch』とサイケデリックバンドの幾何学模様が主宰する〈Guruguru Brain〉からカセットテープを同時リリース。その後、初のヨーロッパツアーを敢行する。2018年に2ndアルバム『With Dim Light』を〈Guruguru Brain〉からリリース。同年には、オランダの「RoadburnFestival」で元CANのダモ鈴木と共演を果たす。

Photography dom

南ドイツ。ドイツのNEU!やCANを筆頭としたクラウトロック好きならその存在を知っている人もいるだろう。ただ一方で日本でのパフォーマンスを7年間もしてこなかった彼らの実像を知る人は必ずしも多くないはずだ。コロナ以降に日本人として、現役で海外を中心にライヴパフォーマンスを行う彼の精神性が気になった。

2016年に1stアルバム『Minami Deutch』をUKのサイケデリックレーベル〈Cardinal Fuzz〉から1stプレスを300枚リリースし即ソールドアウトする等、海外からの反響を受けたことを機に、ベルリンを拠点に置いて海外でのフェスやライヴを拠点に活動してきた南ドイツ。2023年は長きにわたる盟友である幾何学模様(現在活動休止中)のメンバーが運営する〈Guruguru Brain〉からレコードをリリースし、3rdアルバムの『Fortune Goodies』を7月にリリースしていた。

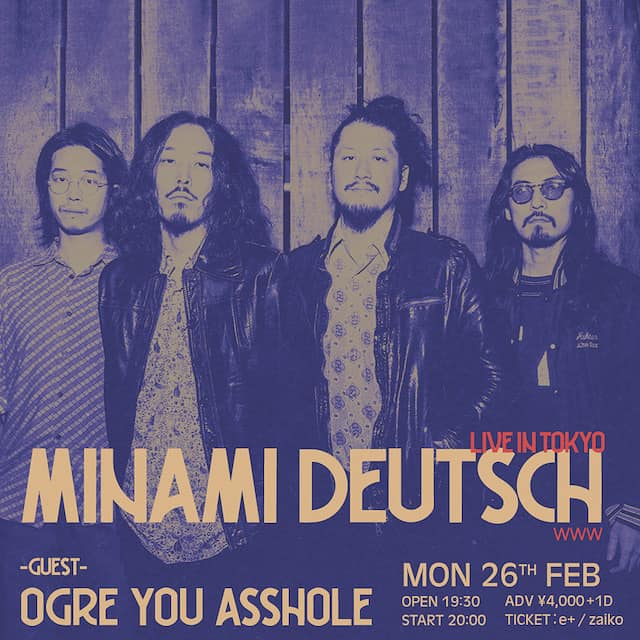

2024年も3月にオーストラリア、4月はヨーロッパ、5月はアメリカへのツアーが控えている。そして、2月26日に渋谷WWWで実に7年ぶりとなる日本公演を行うタイミングでインタビューを試みた。日本を離れ、海外を中心にツアーをする彼等の実体とパフォーマンスへの意気込みについて、首謀者のKyotaro Miulaにバンドのこれまでの歩みとともに聞いてみた。肩の力が抜けて、時間軸が揺らぐリラックスした会話の中でも滲み出る、音楽に対するひたむきさが強く印象に残った。

「当時無名バンドのレコードがイギリスからリリースされるまで。海外志向はごく自然の流れだった」

−−主にヨーロッパを拠点に海外で活動する南ドイツですが、そのきっかけは何だったのでしょうか?

Kyotaro Miula(以下、Kyotaro):2013〜2014年くらいから幾何学模様のメンバーと一緒に高田馬場のスタジオでジャムセッションする遊び仲間だったんです。当時自分はバンドを組んでいなかったのだけど。遊び仲間が音楽を出して海外のリスナーからの反応が良いのを見ていたので。自分も活動の拠点を海外にすることに違和感がなかった。日本のサイケシーンとかクラウトロックシーン自体が小さかったから、少しでも需要のありそうなところでやりたいというのがあって。

−−その頃にはすでにクラウトロックのバンドを組みたいという構想があったんですか?

Kyotaro:順番は前後するけれど、10代の頃に初めてCANとかのクラウトロックを聴いた時は正直そこまでピンときてなくて。それよりも実は当時ポストロックやポストパンクが好きで。そうした類いのシュッとしたインディーズバンドをやりたいなと思っていた自分もいた。仲間と週3、4回セッションしていくうちにだんだんサイケとかクラウトとかのよさを再確認していった。

−−聴き方、楽しみ方がわかってきたのですか?

Kyotaro:そうかもしれない。仲間とスタジオに入れない時は、自分でNEU!とかを流して。ミニマルなハンマービート(8つ打ちの規則的なバスドラムサウンド)を流しながらギターソロ弾いてるとだんだん好きになってきた。ある時点でクラウトロックのバンドって自分達で名乗れるバンドを作りたいと思うようになっていった。

−−活動の背景には幾何学模様との交流が大きかったんですね。1stアルバム『Minami Deutch』の「Futsu Ni Ikirenai」なんか特にクラウトロック的ですよね。反復するビートでジリジリとして、後半突如ギターソロでスパークしていく感覚。繰り返される同じコードとビートが後半には気持ちよくてたまらなくなってきているというか。

Kyotaro:あの曲は実はベースレスで。ギターとドラムだけでやっていて。当時のギター担当とドラムの音を自分で後からミックスしていくタイミングで、裏ノリのグルーヴができた。「これならいける」みたいな発見があった。今思い返せば何をするにしてもトライアルの時期だったんだよね。ハンマービートのドラムとベースのパターンとかコードが一緒というコンセプチュアルなアルバムを作ろうと思って。ビートや展開の仕方が一緒という枠組みの中で、明るい曲とか爽やかな曲からサイケな曲まで作れたらおもしろいなと。

例えば、「Sunrise & Sunset」みたいに開けてくイメージの曲もあれば「Futsu Ni Ikirenai」みたいな曲もある。1枚のアルバムの中でいろいろなカラーの楽曲を入れる。具体的に言うと、同じコードやドラムパターンの制限の中で、違うトーンの印象の曲を作り切るのがコンセプトであり、やりたいことだった。

−−それで完成したレコードをUKのレーベルに送ったら、見事レコード版を出そうと声がかかる。まるで夢みたいな話ですが。

Kyotaro:それは本当に嬉しかったね。デジタルでの配信自体にはあまり興味がなかったけれど、自分のレコードを出すのが夢だったから。しかも海外のレーベルから人生初のレコードがプレスされて。それで、これは忘れられないのだけど、仕上がりを見たら、真ん中にあるべきデサインがちょっとだけ上にズレてて。それがショックだったことを何よりも覚えてる(笑)。

−−今となってはマニアとしてはそういう「ズレ」とか、初版のレコード特有のエラーって垂涎ものですけどね。

初となる海外ツアー。そして、ダモ鈴木との共演とベルリン移住。脂の乗り切った2ndアルバム期

−−1stアルバムをリリースした頃はまだ活動の拠点が日本でしたよね? そこから海外ツアー等、精力的に世界に打って出る流れが始まっていくと。

Kyotaro:UKのレーベルからレコードを出せたことがきっかけと、話は少しややこしくなるんだけど、幾何学模様が2014年に〈Guruguru Brain〉を始めたわけで、1stのカセットテープはそこからリリースされた流れがあって。リバプールのサイケフェスが彼等のレーベルをフィーチャーしたいって話があって、それで出演オファーがあった。でもそれだけだと赤字になるから、ツアーを組もうと。アムステルダムとかベルリンとか含めて、ヨーロッパでツアーをやろうと話が膨らんでいって。幾何学模様の人はみんな英語喋れるけど、当時俺らは誰も英語喋れなかったし、うん、色々と無茶苦茶だったんだと思う。

−−そのツアーの反応は良かったですか?

Kyotaro:反応は良かったような気がする。客観的なことはわからないけどね(笑)。

−−クラウトロック発祥のドイツへと移住していく流れがあって、2ndアルバムはバンドとしての移行期が反映されているわけですよね。

Kyotaro:そう。活動を続けていく上で、そっちの方が良さそうだったから。ドイツに行ってみたい気持ちとクラウトロックが生まれた街を本場で体験してみたいから行った。1stはコンセプチュアルなことをやった手前、2ndは広げようと思えば、いくらでも広げられるんだけど、結構他のクラウトロックのバンドが電子音に流れてしまうのが多い中で、エレクトロニカの感じに行ってしまうことが当時はダサいと思ってしたくなかった。だからこそ1stの匂いを残しつつ、ちょうどいい変化を見せられるかを念頭に置いていた。だから『Tunnel』とかはハンマーでやってるんだけれど、最後の曲はディスコっぽいこととかやってたりするんだよね。

−−確かにクラウトロックのバンドを聴いていても、CANの「Future Days」とか聴いてもアンビエント的なアプローチをしていました。意外とクラウトロックって懐が深い側面があるというか。実験的なことをやってたりする印象はありますね。とはいえ、2ndには勝手にDAF感を感じたりもしましたが。

Kyotaro:そうなんだよね。アルバムを作る時に参照したバンド以外にも、普段から意識しないで同時にいろんな音楽を聴いてるから。コンセプトは自分の中にあるけど、それ以外のものが入っちゃう感じはある。それが、勝手にオリジナリティになってくれるから嬉しい。自然とコンセプトを超えて、意図しないものが入ってくる。そんな感じのアルバムだね。

−−しかも2018年には先日亡くなられた元CANのダモ鈴木さんとステージで共演されるという出来事がありました。この経緯は?

Kyotaro:ダモ鈴木さんのヨーロッパのマネジメントと僕らのエージェントオフィスがたまたま近くにあって。共通の知り合いが間にいて。「一緒にできたらいいですね」みたいな話をしてくれていたんだ。ちょうど、オランダにある「Roadburn Festival 2018」というストーナーロック系のフェスからダモさんサイドと南ドイツサイド両方にオファーがあって。「だったら、ちょうどいいから、そこでジャムセッションをステージでやってしまいませんか?」という話しになった。

−−そんな奇跡みたいな流れがあるんですか。クラウトロック系のエージェントが同じビルだったとか。当時を振り返るとどんな思い出がありますか?

Kyotaro:めちゃくちゃ気合いが入っていたと思う。当時はクラウトロックを極めてやるぞ、という意識もあって。脂が乗ってたし「今もう1回同じテンションでやれ」って言われても結構大変なくらい……。でも、そんなチャンスないし、普通に見てきた人だし、「一緒にやれんの?」みたいな。そういえば、ステージ袖でダモさんから僕等に「お吸い物ありませんか?」って声かけてくれて。一緒にそれでグルーヴを調整してやったという感じで。

−−その共演にはどんな印象がありますか?

Kyotaro:その時できることをやりきったって感覚かな。1曲目の途中でダモさん疲れすぎて、やめちゃいそうになったりもしたけれど(笑)。ダモさんはダモさんで、経験豊富だから、ガンガン引っ張ってくれた。そういう振る舞いをステージ上で感じ取ったりして。当時のギターが、「いい旅しましたね」みたいに声をかけて、「そうでしたねぇ。楽しかったですね」みたいな。そのくらい。

コロナ以降のムードを経て、満を持して完成した3rdアルバム。そして日本でのライヴ

−−昨年リリースされた3rdアルバムはジャケットもカラフルでタイトルは『Fortune Goodies』。変化という意味では2ndより開けていく感がある。もうちょっとジャンルにとらわれていない余白がある感じ。肩の力が抜けている感じを受けました。とはいえ1、2曲目は完全インストで、3曲目でようやくポップな歌物という。

Kyotaro:だいぶひねくれちゃってると思う、良くないよね(笑)。でも、それでいいんだ。TikTokとか1分で曲を聴く時代に逆行していて、音楽好きしか受け付けてない。でも逆行してやろうみたいな意識はなくて、曲順を選んでいったらそうなったというか。

1回抑圧させてから、上げていくっていう方がドイツ式かなと思ったり。同時に電子音楽的なアプローチもしたかったから、いろいろなことを試せた。実を言うと当初2枚組にする予定だったから、もっと曲数があったんだけど絞った。

−−それはどうして?

Kyotaro:大体3rdアルバムってロックバンドの円熟期というイメージがあって。そこで南ドイツもかましたかった。1stアルバムの初期衝動も好きだけど、3rdは気合が入ってて好きだから。例えばクラッシュの『London Calling』とか。

でも少し先走っちゃったのかな? 俺も良くないのだけれど。制作プロセスは誰にも見せたくないから、1人でやって完成してようやく〈Guruguru Brain〉にシェアしたら、2枚組にするならうちでは出せないよと言われて。1ヵ月落ち込んで。

−−それは落ち込んでしまう……。

Kyotaro:他のレーベルに持っていってやろうか、と思ったりもしたんだけど。幾何学のメンバーとも馴れ合いでやってるわけじゃないからさ。それで曲を減らした。でもこれが結果として良かったんだと思う。少し編集をしすぎて、人間味の少ないアルバムになったのかもしれないけれど。おこがましいけれど、歴史に残るアルバムを作るんだみたいな野心で取り組んでいたから。それで気合入りすぎて、変な動きをしているという(笑)。

−−いや、楽曲のバリエーション含めて個人的には一番好きなアルバムです。タイトルもジャケットも極彩色サイケで。アルバムのタイトルに込められた意味は?

Kyotaro:そう言ってもらえると嬉しいんだけど。アルバムタイトルはドイツのライヴにきてくれた子が「私、Goodies持ってるよ」って言ってきた時のことを思い出して。「フォーチュンクッキー」ってあるけれど、Goodiesってのはまぁスラングで、スピリチュアルなお菓子って感じにしたかった。ご想像にお任せします(笑)。

−−2曲目の「Still Foggy」なんて、インダストリアルで。でもアシッドフォークのニュアンスもあれば、最後の「The border」のアンビエントで閉じるという。

Kyotaro:2曲目の「Still Foggy」の上物は、全くコピー&ペーストしないで1回1回サンプリングしたものをコラージュしていった。で、格好いいものができたと思ってる。3曲目とか歌詞も今まで以上に真剣に日本語に向き合ってみた。影響を受けたのはバロウズとかブコウスキーみたいなビート文学かな。最後の曲はサーフィンをするために抜けちゃった前のギタリストの最後の作品。不思議なんだけど、後日、オーストラリアのサーフ・ドキュメンタリー映画からその曲を使いたいというオファーが来て。勝手に何か横ノリの人たちに伝わる何かがあるのかなと思ったよ。

−−昨年からライヴはカネコアヤノバンドの照沼さんにbetcover!!の日高理樹等を加えて活動していて。ハンブルグでのパフォーマンスは個人のコンディションを含めて最高でした。今のメンバー間のグルーヴはどうですか?

Kyotaro:結構ライヴと音源は違うから2回作るような形なんだけど、去年一緒に欧州を回ったことで、いい感じにまとまっていると思うな。

−−今年もさらに精力的になりそう。26日東京WWWは貴重なライヴになりそうですね。

Kyotaro:うん。まずは自分達が演奏を楽しめたらいいなと。そしたらいい感じになってくると思うんだ。