音楽とファッション。そして、モードトレンドとストリートカルチャー。その2つの交錯点をかけあわせ考えることで、初めて見えてくる時代の相貌がある。本連載では気鋭の文筆家・つやちゃんが、日本のヒップホップを中心としたストリートミュージックを主な対象としながら、今ここに立ち現れるイメージを観察していく。

第12回で論じるのは、昨年にラフ・シモンズを迎え、ミウッチャ・プラダと2人体制になったことも大いに話題を呼んだ「プラダ」。進化をやめない同ブランドの、根底にあるものとは果たして何なのか? Tyler, The CreatorとSEEDAの「プラダ」を登場させたリリックを起点として、同ブランドのクリエイティビティの核を紐解いていく。

Tyler, The Creator、SEEDAのリリックから読み解く対話の意義

Tyler, The Creatorは、ソロとして初めての本格的なアルバム『GOBLIN』の冒頭の曲において、架空のセラピストであるDr.TCとの対話を以下の一節で結んでいる。

“The devil doesn’t wear Prada, I’m clearly in a fucking white tee(悪魔はプラダを着ない、俺は白いTシャツを着てるだけだ)”

続く2曲目「Yonkers」では「I’m a fuckin’ walkin’ paradox, no, I’m not(俺は歩くパラドックス、いや、違うんだ)」と歌い、対話を通して自己が分裂していく様子を生々しくショッキングにパッケージングする。

あるいは、同様に「プラダ」の固有名詞をリリックに忍ばせた最も有名な日本語ラップ曲であろう、SEEDAの「Hell’s kitchen」(2009年『SEEDA』収録)を聴いてみる。「イカれたオタクがマーダー/田舎のギャル漁るプラダ」とライムされる本曲は、SEEDAのディスコグラフィーの中でも最も強い社会的メッセージを匂わせている。「国会で寝てるふりして/戦争準備進める方が問題」とSEEDAが歌い、サイプレス上野が「給付金もっとくれないの?」と応酬するリリックはリリースから12年経った今まさに聴かれるべき訴えであるが、そこでは同時に次のような問いかけもなされている。

“Show me all kinds of reasons and love/Shoot me wit my problems/Start to get up wake up ride/Hell’s kitchen life/君はどうしたい?”

ここで、SEEDAらは「君はどうしたいか」と意見を求める。アウトロでは「つっこめるところがあるならつっこんでくれよ、俺は別に完璧じゃねぇ」と投げかけ、この曲においてあくまで意見を交わし合うこと=“対話”が大切であると伝えられる。「一億総コメンテーター身分」というリリックで揶揄される通り、無責任なコメントではなく対話し意見を交わし合う必要性――つまり、学び思考すること、相手に問いかけること、回答を受け止めること、時に意見が交錯すること、嘆き怒りつつも再び思考すること――それらを重ねるうちに、自身の意見が変化していくことさえも肯定されていないだろうか。自身の中に矛盾が生まれ、時に両極の価値観によって自己が分裂していく。それで良い。心地よい価値観の中で安住し続けるよりも、むしろ対話によって、時に分裂を生むくらいの態度が必要であるということ。

対話を生むブランドへと生まれ変わった「プラダ」

知的好奇心に満ちていて、私たちをわくわくさせてきた「プラダ」は、いつも大切なことを教えてくれる。1989年にウィメンズウェアでプレタポルテに参入以降、シューズもバッグもウェアも常にトレンドの最先端でありつつリアリスティックなキュートさを備え、評価と実売を両立させてきた稀有なブランドだ。ミウッチャ・プラダは1995年に「ミュウミュウ」をローンチさせて以降、「プラダ」の相対化を進めていった。フレンドリーな「ミュウミュウ」から、「プラダ」を確固たる意思・意見を持った大人のパートナーシップを持つ、つまり“対話”を生む自立したブランドへと位置づけていったように見える。

ミウッチャ・プラダは、「対話すること」について、かつてこう語っていた。

「私は、幼い頃から賢く教養のある知的な人々に囲まれて育ちました。最初の頃は、いつも黙っていたわ。何を言えばいいのかわからなかったから。そこで、勉強や読書、映画鑑賞を通じて、少しずつ知識を蓄えていったのです。知識が増えれば増えるほど、話せるようになりました。今では、すごくお喋りよ!」(VOGUE JAPAN「ミウッチャ・プラダ──事実上、最後の単独インタビュー。」より)

ここで語られるある種の教養主義は、「プラダ」のクリエイションにハイブロウな側面を与えつつ、ミウッチャ・プラダという女性を通して咀嚼され表現されることでキュートな、多くの女性にとって“シズる”プロダクトを生むこととなった。一方で、2010年代半ば以降多くのブランドが話題化の起爆剤として他ブランドとのコラボレーションに腐心し、思想なきプロモーションに堕した安易なアウトプットも多く生まれてきた中で、ミウッチャ・プラダの動向にはひそかに注目が集まっていたことも確かである。果たして「プラダ」はコラボレーションに動くのか?周囲の憶測が強まるにつれ、気がつけば業績面におけるブランドの成長は徐々に鈍化の傾向を見せていた。

ラフ・シモンズを迎え、新たな対話を始めた「プラダ」

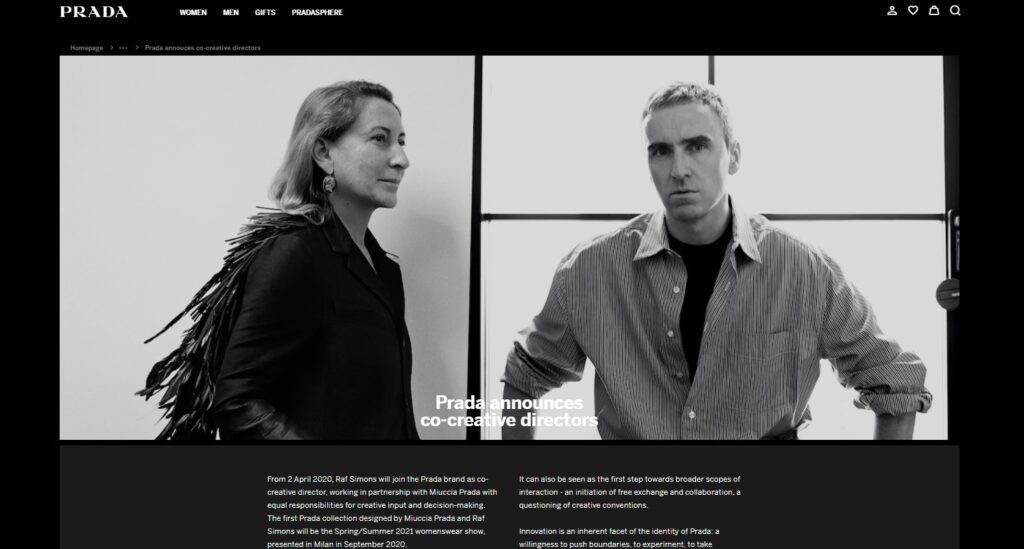

2020年2月、「プラダ」は久方ぶりに世界中の注目を集めることになった。ラフ・シモンズがミウッチャ・プラダとの共同クリエイティブ・ディレクターに就任することが報じられ、公式サイトは興奮を抑えきれない様子で次のように伝えた。

“このパートナーシップは、プラダに関する全てのクリエイティブな側面を網羅し、相互の深い敬意とオープンな会話から生まれた両者からの提案であり、双方合意のもとで決定されました。現代において最も重要で影響力のある2人として広く認知されているデザイナー同士の新しい対話が始まります。”

“パートナーシップの概念が協働である場合、その会話の成果は製品だけでなく、思考と文化の普及でもあるのです。”

(「プラダ」公式サイトより)

実に「プラダ」らしい宣言であり、この協業がデザイナー同士の“対話”であることが明記されている。世間の安易なコラボレーションの乱発に対する意思表明のようにも捉えられるが、この宣言は、誠実な形ですぐさま具現化されることとなった。初のコレクションとなった2021年S/Sのウィメンズウェア・ショーではまさに“対話”がテーマに据えられ、コレクションの過程において人とテクノロジーの双方向性――モデルやスタイリングを人が行い、撮影は360度カメラが担った――が採用された。オーディエンスとのコミュニケーションも“対話”が導入され、キャンペーンではWEB上で「文化は加速中だと思いますか?それとも減速中だと思いますか?」といった思索的な問いが我々に投げかけられることとなった。

2021年A/Wのメンズウェア・ショーでは、ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズが自ら世界各地の学生とともにオンラインでのQ&Aセッションを行ったことで、より一層大掛かりなスタイルでの対話が展開されることとなった。「プラダ」は今、コラボレーションに生々しい感触を取り戻そうとしている。それは“対話”という行為が時に自己の価値観を揺さぶり、分裂を起こし、自らの中に両極端の要素を生んでしまうかもしれないという恐怖と立ち向かうことであり、心地よさにとどまらない雑多なものの同居、つまり相反する考えが自己を刺激し問いかけてくる“不穏さ”を受け入れることである。

対話から生まれた“不穏さ”が顕著に表現された2021年AWメンズコレクション

実際に、相反するものの同居、それによる不穏さが分裂を引き起こしているさまが顕著に表現されたのは、2021年A/Wのメンズウェア・ショーではないだろうか。一見ラフ・シモンズらしさが前面に出たルックのように見えるが、素材や柄はミウッチャ・プラダがこれまで生み出してきたブランドの歴史を彩る代表的な要素が引用されており、その結果、オーバーサイズのボンバージャケットを纏ったスタイルなどは抽象と具体という相反するものが引っ張り合い膨張し切った、分裂がそのまま1人の人物に同居し手をつなぎ合っている様子を表現したかのような不穏さを放っている。注目を集めたジャガードニットのボディスーツ・ルックも、身体の触感やラインのつるんとした無機質な抽象性と、袖がまくられたジャケットが重ねられる――かつてのラフ・シモンズのクリエイションを最も彷彿とさせるテクニックである――ことでの細やかなコーディネートの具体性が不安を煽る。Richie Hawtinによるサウンドトラックが硬質に鳴り響くショースペースもまた、何処か判別しかねる架空の空間でありつつも、ソフトで温かい質感が懐かしい印象を喚起させもする。過去のさまざまな芸術・衣服のアーカイブをモダンな手つきで蘇らせ、どこかノスタルジックな新しさをあくまでシンプルに落とし込んできたミウッチャ・プラダのセンスは、いまラフ・シモンズとの対話により、抽象性と具体性の引っ張り合いで破裂しそうな勢いをもって不穏さを纏い始めている。

対話を奪われたこの夏に聴き続けた、KMの切り刻むようなサウンド

2021年の夏、観客のいないスタジアムで、ヴァーチャル空間のごときスペースで、ある体育祭が敢行されている。果たして、その場所が東京なのかという確証もない。静かにしたたる汗を眺めていると、精巧なコンピューターグラフィックス技術が施されているかのような錯覚にすら陥る。まさか、抽象性と具体性の同居はこの体育祭においても観察できるのだ。しかし――全てが対話なきまま一方的に進められた観客無きそれは、競技中もノイズが排され、観戦していても映像が思考の狭間からすり抜け、問題提起なきイベントとして淡々と執り行われているように見える。とにもかくにも“この催しを行った”という事実確認だけが必要であるかのように。

夏が終わると、秋がやってくる。その頃には、「プラダ」の2021年AWシーズンが到来する。私は、この夏ずっとKM『EVERYTHING INSIDE』を聴いていた。Hyperpopを通過したKMの切り刻むようなサウンドの手触りは多くの客演のラップと融合し、溶け合い――まさに対話するかのごとく――具体性の結晶のような音に抽象性の魔法をかけ、アンバランスな魅力を放っていた。より抽象性に傾き、分裂をも辞さない体育祭をテーマにした曲であれば、Yoyouの「2020IOC」を聴くのも良いだろう。KMと同様のテイストを持つビートメーカーEfeewmaがクリエイトしたこの曲とともに、私は夏を脱しようとしている。対話の権利を奪われ、一方的に権力を行使された夏を。

Illustration AUTO MOAI