音楽とファッション。そして、モードトレンドとストリートカルチャー。その2つの交錯点をかけあわせ考えることで、初めて見えてくる時代の相貌がある。本連載では気鋭の文筆家・つやちゃんが、日本のヒップホップを中心としたストリートミュージックを主な対象としながら、今ここに立ち現れるイメージを観察していく。

第9回の主役となるのは、2000年から2007年まで「ディオールオム」のクリエイティブ・ディレクターを務めたエディ・スリマン。当時の「ディオールオム」と濃密な関係を切り結んでいたUKロック・シーンや、エディの現在を参照しながら、「あの熱狂」と同氏のクリエイションの本質について再考する。

メンズファッションの風景を一変させた「ディオールオム」

2000年に「ディオールオム」のクリエイティブ・ディレクターに就任し07-08 年A/Wコレクションまで指揮を執ったエディ・スリマンは、たった数年でメンズファッションの全てを変えてしまった。その認識について、概ね異論はないだろう。私は、一体何が起こっていたのだろうかと、不思議な顔で当時を回想する。あの時の狂騒とは、あの時の「ディオールオム」に対する世の中の熱量とは、つまり何だったのだろうかと。

飛ぶように売れたスキニーパンツ、カジュアルだがドレッシーなスタイル。グランジやグラムロック、モッズをエレガントに仕立てあげた色気漂うルック。ストイックなカラーパレットに、ファッションスナップのあらゆるページに踊った“Dior Homme”のクレジット。メディアは“カリスマ”と書き立てた。ティーンは背伸びし、こぞってアイテムを手に入れた。当時、「ディオールオム」はストリートの風景を全く新しいものに変貌させた。恐らく、ポップカルチャー史においてラグジュアリーファッションとストリートミュージックが最も接近し愛おしく絡み合ったムーブメント、それこそがエディ・スリマンによる「ディオールオム」という運動だった。結果として、フォーマルとカジュアルしか存在しなかったメンズウェアに第三の領域を確立することに成功した。多くの男性がメゾンの魅力に憑りつかれ痙攣し、ストリートにはモノクロームに包まれ痩せ細った被写体が佇むこととなる。彼等は、その姿を写真によってとらえられ、若さの中で揺れ動く美意識を連鎖させていった。それらは全て、2000年代に起こったことだ。

UKロックシーンとの蜜月関係

「ディオールオム」というアートフォーム、そのクリエイションはメディアによって幾度となく神聖化されて語られ、数々のクリシェを生み出してきた。“モノトーンの極度なミニマリズム”“ロックに着想を得たファッション“”写真家としてのインスピレーションが込められたショー”“繊細な少年性をとらえた世界観”“男性性の中にあるフェミニンな香りの具現化”……。そのどれもが正しいし、当時の「ディオールオム」の表現を適確に言い当てている。しかし、エディ・スリマンがメゾンを離れ15年近くが経過し、写真家としての大規模な活動や「サンローラン」でのワーク、そして今「セリーヌ」で再び注目を集めるこのタイミングだからこそ、“今”の彼のパフォーマンスを通して当時の功績を振り返り、改めて「ディオールオム」の意義を捉え直す作業もできるはずだ。しばしば定型的な表現で語られてきた彼の活動に、新たな側面から光を当てること。そしてそれは、当時のストリートミュージックを再解釈することとほぼ同義でもある。あの時、音楽と衣服は愛し合い溶け合っていたから。よく知られているように、エディ・スリマンは多くのミュージシャンたちと交流を持ってきた。「ディオールオム」期はとりわけ英国のロックバンドと縁が深く、レイザーライトやザ・レイクス、エイト・レッグスらの音楽をランウェイショーでフィーチャーし、フランツ・フェルディナンドやザ・キルズらにステージ衣装を提供してきた。中でも特にエディを惹きつけてやまなかったのが、ザ・リバティーンズのピート・ドハーティだ。

2005年にピートを被写体とした写真集『London Birth of a Cult』を発表するのみならず、2006年春夏コレクションでは同氏にオマージュを捧げたと思しきルックを登場させた。彼の次のような発言を幾度となく聞いた記憶があるだろう。――「友人のひとりとして、ピート(・ドハーティ)のとりこになっています。彼は、ロックスターであることをはるかに超えてしまうような不思議な力がある。」(『WWD MEN’S』2005-06A/W号)

“その後”のエディのクリエイションにあらわれた変化とは

CELINEのタイポグラフィーが刷新され「E」の頭上をさりげなく撫でていたアクサンテギュがいなくなろうと、フィービー・ファイロが女性のために創り上げたコンフォータブル・ファッションが跡形もなく消え去ろうと、就任当初の「セリーヌ」でのエディ・スリマンの振る舞いが私たちの想像を裏切ることはそうなかっただろう。彼がそういうディレクターであると私たちは分かっていたから。しかし、ついに21年SSコレクションをきっかけに新しいクリエイションが顔を出し始め、変わらないはずだった彼の新鮮な変化に世の中は色めき立っている。エディ・スリマンが豊富なカラーパレットを用意したのだ。エディ・スリマンがE-BOYを描写したのだ。エディ・スリマンがスポーティでリラクシングなテイストを発揮したのだ。エディ・スリマンがBGMにヒップホップとダンスをセレクトしたのだ。以前もそれら一つひとつが彼のショーに顔を覗かせることはあったものの、新しさの全てが渾然一体となってショーを構成する変化感は、驚きと熱狂をもって歓迎された。

21年SS、そして先日発表された21-22年AWにも明らかだが、彼の手腕がますます発揮されている領域は主にスタイリングにおいてであろう。個々のアイテムについてのクリエイティブ性/独創性を追求するというよりも、すでにあるものを最高の組み合わせでスタイリングするという、コーディネートの妙。キャップ、バッグ、ジャケット、ワンピース……どこかで見たことのあるようなものたちが、いかにも真似できそうだが最上級のエレガンスでバランスよく配置される。彼はこう言っているかのようだ――「いよいよ、新しい衣服なんて存在しない。全ては組み合わせであり、 “今”の気分を高めてくれるスタイリングこそが求められている。ほら、あなたが今日も何らかのテーマで選曲されたプレイリストを聴き、エキサイトしリラックスしたように。ファッションはプレイリストであり、個々のアイテムは音楽そのものだ」。

“人”と“ストーリー”への執着こそが、あの熱狂を生んだ

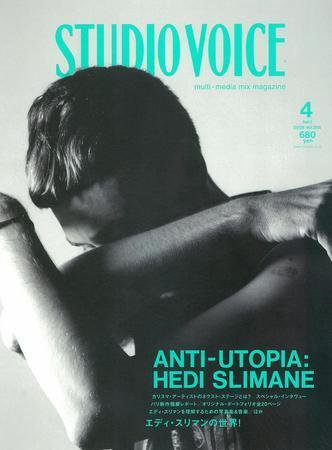

「セリーヌ」でより顕在化してきたスタイリングの腕を頼りに「ディオールオム」の功績をたどってみると、浮き彫りになってくるものがある。思い出してみよう。彼のショーが、ストリートにいる男の子のスカウトから始まること。衣服と写真を主戦場としながら、モデルの衣服を創りそれらを撮影するというある種の“親密さ”をとらえてきたこと。「写真の魅力とは?」という質問に対し、彼は言う。「カメラと僕と、二人きりになれるということ。この魅力は否定しがたい。対象と僕だけがいるんだ。」(『STUDIO VOICE』2008年4月号)

つまり、極論を述べると、若いアーティストそれ自身のプロデュース/アートディレクションに取り組んできたのがエディ・スリマンなのではないだろうか。ブランドのアートディレクション以上に、人のアートディレクションへの傾倒。ゆえに、彼が能力を発揮するのは、新しい衣服を創りだすこと以上にスタイリングにおいてである。実際のところ、純粋に衣服だけを見つめてみると「ディオールオム」の新しさの前には「ラフ・シモンズ」がいた。しかし、対象と自分との間に流れる親密さがスタイリングに跳ね返り、独特の色気=生なるエネルギーを引き出すことで、そこにはストーリーとコンテクストが生まれ、エディ・スリマンでしか成立し得ない「ディオールオム」を生んだ。彼が真の意味で表現してきたのは衣服以上に“人”であり、“ストーリー”である。「ナンバーナイン」や「リック・オウエンス」など、同時期に支持を得た数々のブランドがロックからの影響を色濃く反映したクリエイションを発表していたが、それらと「ディオールオム」が決定的に違ったのは、エディ・スリマンが“人”のアートディレクションをしていたということではないだろうか。その仮説は、彼が若き日に関心を抱いていた対象からも推察される。例えば、11歳から始めたという写真でカメラを通し周囲の友人を観察し続けてきたこと。ゲーテ『若きウェルテルの悩み』を愛読し、13歳の頃には仏ル・モンドでレポーターとして働くことを夢見ていたこと。少年は、自らのレンズ越しに社会を、その背景にある人を見つめることに惹かれてきたのである。(『Hedi Slimane’s ‘Secret Society’』より)

「ディオールオム」の男性性の中に見られる女性性――その繊細さ――についてもかつてさかんに言及がなされたが、近年は新たな視点での考察もなされている。AFFECTUSを展開する新井茂晃は『AFFECTUS vol.6』(2019年)でこう述べる。「エディの服は男性であるとか女性であるとか性別を対象としておらず、体型=痩身をターゲットにした服と言える。痩せた身体であれば、女性であれ男性であれ性別は関係なく着ることのできる服だ。そういう意味では、ジェンダーレスが強調される現代よりもずっと以前から、性別を超えた服をデザインしていたと言える。」

対象となる“人”に親密に接近するエディ・スリマンのアプローチからは、自然と両性の香りが立ってくるであろう。それは、例えば同時期に男性性への揺さぶりをかけた「ギャスパー・ユルケヴィッチ」の発するセクシュアリティともまた異なるもので、エディ・スリマンの人への執着心が可能にした、言わば芸能プロデューサーの如き性質によるものに違いない。

2000年代、UKの多くのロックミュージック――というよりもロックミュージシャンたち――がエディ・スリマンによってストーリーを与えられた。それは、プロデューサーのポール・エプワースがBloc Partyを、The Futureheadsを、Maxïmo Parkを、The Raptureを当時音楽面からプロデュースしていたことと同様に、エディスリマンはUKロックのミュージシャンたちをスタイリング面/アートディレクション面からプロデュースしていたと言える。2000年代の英国ロックの隆盛は、音楽/人物両面からのスタイリングによって支えられたムーブメントだったのだ。それは当時、人物像をより際立たせていくことでUK/USで大きな支持を獲得し始めていたラップスター/ヒップホップスターに対する、ロック側からの回答だったかもしれない。単なる音楽的範疇でのリバイバルを超えた、アーティストそのものを引き立たせ輝かせる、いわばポップカルチャーの醍醐味としての。

エディ・スリマンが「ディオールオム」を去り15年近くが経ち、今またキム・ジョーンズにより「ディオール」はストリートで絶大な人気を得ている。主にヒップホップの文脈での支持が熱いが、同様の人気を獲得しているブランドとして、「ルイ・ヴィトン」が挙げられるだろう。キム・ジョーンズがいて、ヴァージル・アブローがいる。次回は、「ルイ・ヴィトン」とストリートミュージックの協演について論じたい。

Illustration AUTO MOAI