その時々だからこそ生まれ、同時に時代を超えて愛される価値観がある。本連載「時の音」では、そんな価値観を発信する人達に今までの活動を振り返りつつ、未来を見据えて話をしてもらう。

今回は、江口寿史にインタビュー。江口を漫画家として知る人も多ければ、女性を被写体にした“彼女”と呼ばれるキャラクター達が印象的なイラストレーターとして知る人も多いだろう。

漫画家として知っている人達ならば、彼が日本でトップクラスの遅筆家で、あまたの連載休止をしている武勇伝(!?)の持ち主であることも知っているはずだ。テレビアニメ化され、代表作の1つで「週刊少年ジャンプ」で連載していた『ストップ!! ひばりくん!』でさえも、何度も休載をしている。そのあげくにこの作品は、27年間という長期中断のあとに、完結するというミラクルを成し遂げている。

ずば抜けて絵がいい。ギャグがおもしろい。思いもよらない展開や設定のドキドキ。そして、次の週に読めるかどうかわからないハラハラ。さらにはやってこないかもしれないけれど、やってくることもある完結編を読めるというミラクル。まさに江口寿史のラブコメやギャグにハマってしまうと、やみつきになってしまう。そういう複合的な魅力がある。本人はというと、遅筆も休載もへっちゃらというズボラな人物ではなく、真剣に変でおかしなことを読者のために考えていて、エネルギーにあふれている。

このなんともいえない、いかんともしようのない才人に、都内のアトリエで話を聞いた。

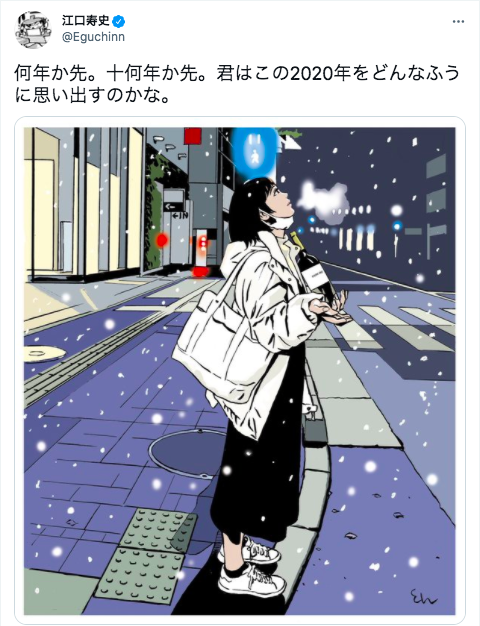

江口寿史がコロナ禍のTwitterに投稿したイラストとつぶやき

“何年か先。十何年か先。君はこの2020年をどんなふうに思い出すのかな”。

その言葉を投げかけられた彼女は、降り始めた粉雪を見上げていた。手にはワインボトル。これから飲む1本なのだろうか。それとも誰かにプレゼントするものなのだろうか。プレゼントしてもらうのは、どんな人なのだろうか。想像が掻き立てられる。そして、それ以上に印象的なのが、冬の夜空へ溶けていく彼女の白い吐息と、アゴにかかった白いマスクだった。

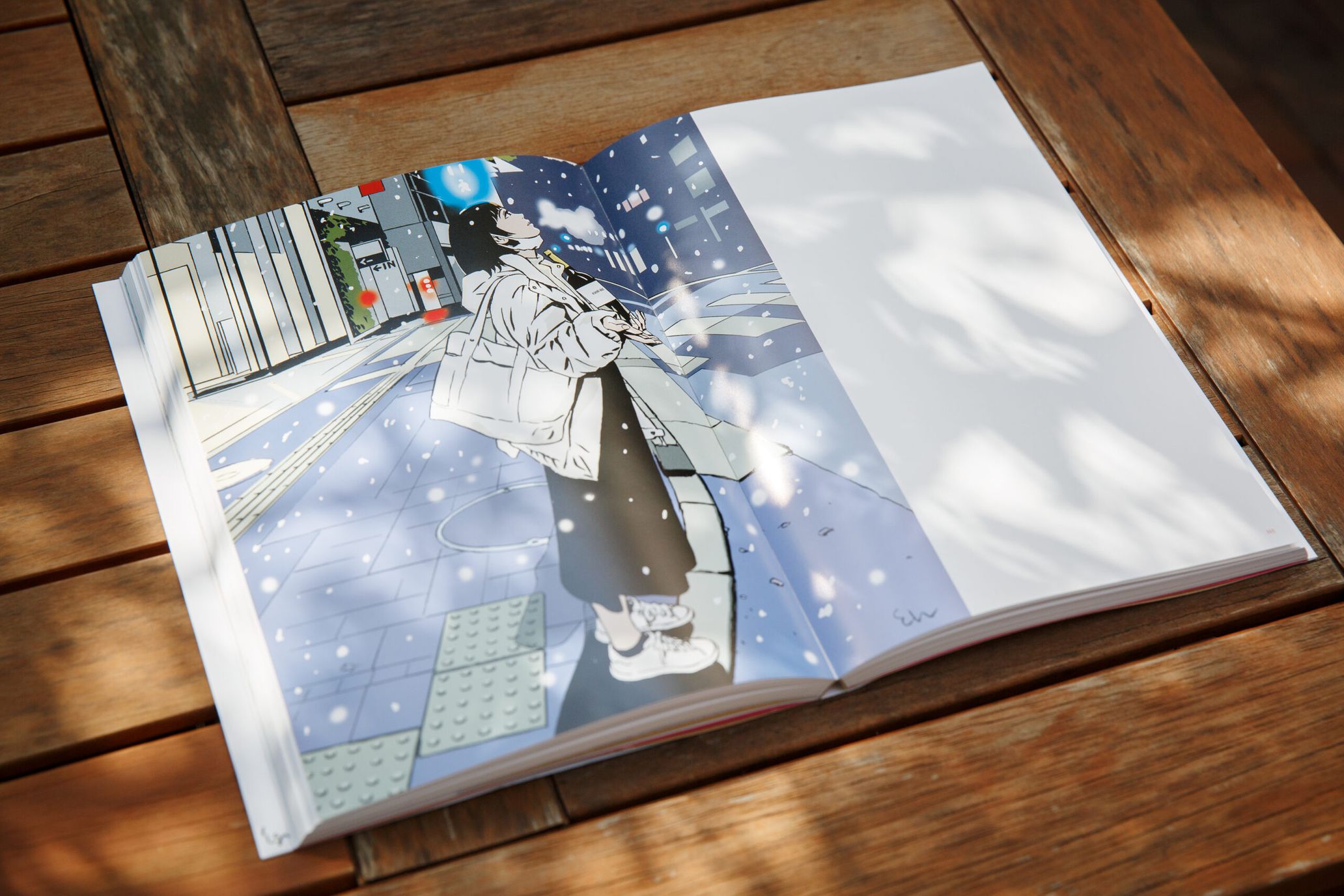

個人的な感想だけれど、江口寿史のイラストは、時代性とか流行性のプロップスを描き込まれることが少ない。だから、いつ、どんな時代に見ても、描かれた彼女達は美しく輝いていて、古くさくなんかない。その江口寿史があえて? 描き込んだ白いマスク。それには彼のスタイルを超えたメッセージがあるような気がしてならなかった。このイラストは、のちに発表された画集『彼女』の163ページにも収録されている。

降りはじめた雪を見上げる美しい彼女 アゴにかかった白いマスクの真意

――真っ先にお聞きしたかったのですが、あの2020年12月14日のつぶやきは、あえてあの絵を選んでアップしたのですか?

江口寿史(以下、江口):いやいや。ツイートにあわせてあの絵を選んだというんじゃない。逆。あの絵にあわせてあのつぶやきをのせたんです。

――キャプションと絵を連動させてるつぶやきは、それまでなかった気がしました。

江口:まあ、異常な1年だったじゃないですか。価値観とか生活様式とか全部変わってしまって、鬱屈した日常なんだけれども、やっぱり降ってくる雪はきれいなわけ。あの絵をアップした時に、“いいですね”とか“なんだか涙が出ました”っていう共感の声が多かったんですが、中には、“アゴマスクはだめです”とか言ってくる人もいましたね。正論を振りかざされちゃう世の中なんだなあと。ただ、あの絵のあの彼女は、普段からアゴマスクをしているわけじゃなくて、ひとけもなくなった街に、粉雪が舞い降りてきて、こんな状況だけど“ああ、きれいだな”って、ちょっとだけマスクを下げて深呼吸してみたという絵なんです。それくらいの心情は、わかりあいたいですよね。わかるだろ? それくらいの気持ちって。

――それで、江口さんが描く彼女達、例えば『KING OF POP』や『RECORD』などの作品集を見ても、時代とか流行したものを限定させないものが多い気がします。映画などで、携帯電話や肩パットが入ったジャケットなんかが映っているだけで、いつ頃のものとかわかってしまうのは仕方のないことなんですが、江口さんの描く彼女達には年齢とか時代があまり関係ないなって。それなのに、あのマスクは、あとから必ず時代を限定してくるのではないかと。

江口:そう。この時、マスクの絵を描こうというのは決めていたんです。先が見えない中で、マスクの彼女は描いておかなくてはいけないとって。実は、キャプション(つぶやき)で、何十年後ではなくて、十何年か先という書き方をしたのもわかってほしいところで。何十年後だと、この彼女がおばあちゃんになってから若い頃を振り返るみたいでしょ。そうじゃなくてさ、ちょっと先の、彼女が彼女のままにこの状況をどう感じるかっていうことで、あの絵はコロナの時代というのをピンポイントで当てているものです。

――やはりそうでしたか。このコロナ禍の時代を政治的にではなく、あの絵ほど、寄り添うように、それでいて決定的に僕らに意識させてくれたものはありませんでした。個人的には、途中で連載休止していた『ストップ!! ひばりくん!』が、まさかの年月を経て完結編まで出て、読み切ったときくらいの刺さり方でした。

江口:コロナの時代については、みんながそれぞれの生活でいろいろ感じているでしょうからね。

――そうだと思います。それでは、江口さんが描くその他のキャラクター達についても質問させてください。『ストップ!! ひばりくん!』では、ひばりくんはじめ、つばめやすずめなども服装が頻繁に変わっていきました。別の作家さんの漫画のヒロイン達(例えば、『ドラえもん』のしずかちゃん、『魔法使いサリーちゃん』のサリーちゃん、『Dr.スランプ アラレちゃん』のアラレちゃん……など)は、キャラ設定というのもあってか、服装が変わることがあまりないです。『ストップ !! ひばりくん!』では、どれくらい流行性を取り入れていましたか? イラスト作品と同様に、漫画作品でも髪型やアクセサリーや携帯電話など、ブームや時代が残ってしまうものに対して注意したり、選んだりしているのでしょうか。

江口:その時代、時代のファッションは描いてもいますけど、飛び抜けたファッション、例えば肩パットが入ったジャケットとか、そういうものは描いてはいませんね。今でもあるというか、ベーシックなアイテムを描くようにしています。ちなみに、流行というのは、つまるところサイジングなんじゃないかと思います。古いものでもサイズを変えれば新鮮な今のものになったりします。ただ、ビジネス書の表紙で、今のOLさんを描いてくださいと依頼されて、当時の肩パット入りのジャケットを描いたことはありますよ。ただ、自分の作品や自発的なものでは、描いたことはないですね。

――となると、時代的に今と違うなと思わせてくれるのは、『ストップ !! ひばりくん!』でたまーにあるパンチラシーンなどで、Tバックとかがないということくらいでしょうか。今はTバックもかなりスタンダードなアンダーウェアになってきているので。

江口:あー(笑)。下着についてはあまり気をつけてなかったかなー。でも、漫画の中で描かれる下着の形というのには、語れるほどの変遷があるんですよ。僕はそこまで下着は意識していないですが、金井たつおさん(「週刊少年ジャンプ」掲載作『ホールインワン』など)や桂正和さん(「週刊少年ジャンプ」掲載作『ウイングマン』など)のこだわり方は素晴らしかったですね。そんな中でも、パンツを意識的に描いた最初の人は鴨川つばめさん(「週刊少年チャンピオン」掲載『マカロニほうれん荘』など)じゃないですかね。パンツに当て布を描いていたのを初めて見た時、びっくりしちゃって。

――お話を聞いていると、自分の作品と他の作家さんの作品も全部楽しんでいる感じですね。

江口:僕は、昔は絵に対してあまり気持ちを入れたことがなかったんですよ。編集的な目線で絵も漫画も描くたちだと思っているんです。引用とかアレンジとかサンプリングして、組み合わせから作っていたんです。ところが、ごく最近になって、気持ちを入れて描くようになって、ファッションとかディテールなど、目に見えるものじゃない、目に見えない感情や思いやその時のにおいなどをイラストで表現しようとしています。そこは変わってきてるなあと感じてます。

だから、さっきのマスクした彼女の絵も描いたんだと思います。今までならなかったはずです。あのような気持ちが入った絵は。本当は気持ちを入れる部分とか大好きなんですが、自分が描くとなるとそれが恥ずしくなってしまうので、ギャグでごまかしてきたり。それが、今は変わってきたというのもありますね。

――そうなんですか。『ストップ !! ひばりくん!』では、かっこいい絵が続いてきているところに、いきなりキャラクターが脱ぐじゃないですか。だから、江口さんは躊躇なくガンガンにいく作家さんで、主人公を脱がすことに躊躇がなさ過ぎて、恥ずかしがり屋の対局にいる方だと思っていました。

江口:それは、むしろ気が入ってないからできるんです。こうしたほうが、漫画としておもしろいから、じゃあそうしようという感じ。読者を驚かすために一番効果的なことを選ぶわけです。

――そこが編集者的な目線ですね。

江口:そうなんですよ。

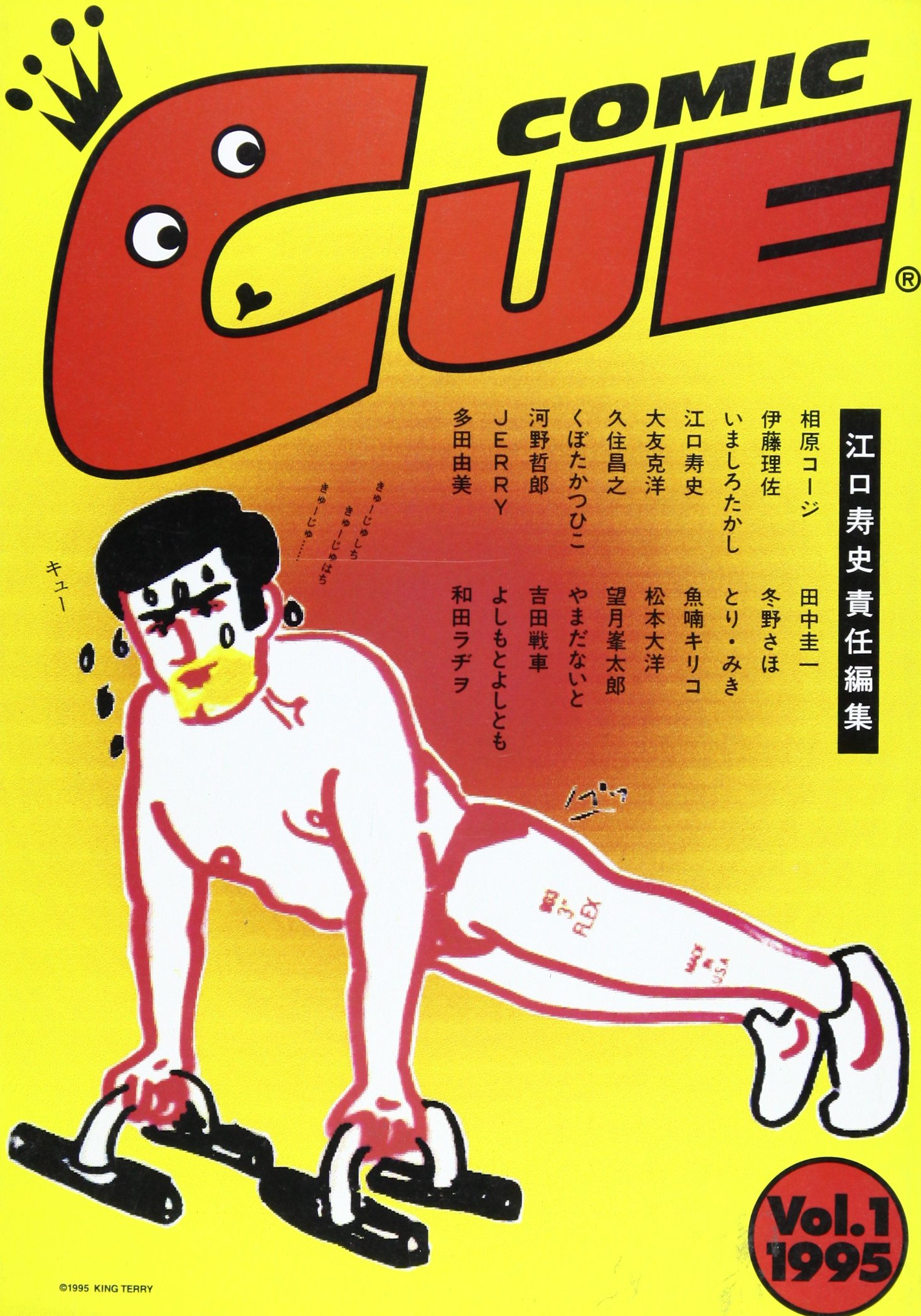

――その延長線上に1995年に編集長として立ち上げた「COMIC CUE」があるのでしょうか?

江口:「COMIC CUE」は、音楽のベスト盤を作る感じでやったんです。僕が好きな漫画家だけを集めて1冊の本を作りたいと。これは、僕の資質的には合っていたアプローチでした。なぜ、3号で編集長を降りたかというと、作家としての嫉妬がね、生まれてくるんだよねぇ(笑)。あと、作家に原稿の催促の電話をするのがめちゃくちゃ苦手で、相手の気持ちもわかるから、どうしてもそこは弱いよね。それもあって、1人の漫画家に原稿落とされちゃったんだけど、“俺はこういうことを今まで編集者にしてきたんだなぁ”と痛感しました。そして、やっぱり編集者にはなれないなと思いました。

――『エイジ』以降、『パパリンコ物語』あたりから、鼻の穴を描くようになったとおっしゃっていました。『彼女』の中の彼女達はみんなそうです。かわいいです。それでこの時の説明で、大友克洋さんが鼻に穴を描くようになって、最初の頃は大友さんの女の子はかわいくなかったけど、自分はかわいくなくてはいけないから大変だったというのを読んで「おーっ」と思いました。

大友さんやわたせせいぞうさんをはじめ、江口さんは『お蔵出し夜用スーパー』の作品中では、藤子不二雄さん、国友やすゆきさん、吉田戦車さん、楳図かずおさん、吾妻ひでおさん、相原コージさんなどを。『ストップ !! ひばりくん!』の作品中では、車田正美さんや池上遼一さんなど、他の著名な漫画家さんを自分のことのようにいじったりしているのが、とてもおもしろいです。そういった方達との関係性はどういったものなのでしょうか。それとも気にしないで、どんどんいじっていくのが、ギャグ漫画家の真骨頂なのでしょうか。

江口:みんな好きな人達ですね。全員が面識あるわけじゃないんですど、おもしろいなあとか、これおかしいよなあっという愛情に似た笑いが出てきちゃうものをいじってしまいますね。

わたせせいぞうさんも大好きですけど、こんな世界なんかねえよ、バカヤロウってツッコンでおくのが、ギャグ漫画家としての役目かなと思っているところがありますね(笑)。梶原一騎先生と梶原作品は大好きだけど、『すすめ!! パイレーツ』の中でさんざん茶化してしまいました。でも、それは完全に愛ゆえにですね。梶原先生にはそれが伝わっていたんだと信じています。

――今の予定調和的な風潮からは脱線していますね。忖度なしのいじりというか。

江口:僕はまずは読者の気持ちになっているんです。読者としてみたら、こう思うんじゃないか? って。だから、変だなって思うところはツッコンでいくようにしていましたね。だから、原稿を落としてしまう自分もいじられたりしてもしょうがないし、自分でそれをいじれなかったらダメだとも思ってましたよ。

――実際にいじられたことは?

江口:いっぱいあると思いますよ。ゆでちゃん(=ゆでたまご。「週刊少年ジャンプ」掲載作『キン肉マン』など)なんか、初期のギャグ時代はしょっちゅう僕をいじってましたよ。それは、僕がど新人のくせに大先輩の本宮ひろ志先生を散々いじったりしてて、悪い見本を見せてたからね(笑)。

――絵の話に戻ります。街の中の、風景の中の、かわいい女の子を絵にしていく。そういう作業の連続の中で、絵と必ずリンクしてくるカメラと写真撮影というものに興味を持つことはなかったのでしょうか。

江口:僕は写真を撮ってから絵を描きます。だから、若い時は、一眼レフのフィルムカメラとかも買ったりしましたよ。ただ、絵だと自分が思った通りのイメージが表現できるのに、カメラだと思った通りにならない。資質的に、僕はカメラじゃなくて絵だなと思いましたね。

――では、時代とか流行などを度外視できるほどの、『彼女』達の中の彼女を描く時の江口さんだからこそ気付いているかわいい、美しい彼女達の特徴はありますか?

江口:街の風景と一緒ですけれど、“いつかは消えていくものの美しさ”ですかね。若さとか一瞬の輝きとか、消えていくからちゃんと描いて残しておきたい。そういうところです。

――もっともかわいい瞬間を描きたいと強く思っている、欲が強い人物だと自負している江口さん。他の記事で、その根底にあるのは、「女の子に生まれたかった!」という憧憬があるとおっしゃっていましたが、実際にご自身が女の子で生まれていたら、どんな女の子だったのでしょうか? 江口さんの作品で例えるなら、ミニスカートを穿きこなし、あまりパンチラとか胸チラとかを気にしないタイプになるのでしょうか。

江口:そうかもしれないです(笑)。かわいい子に生まれて漫画家になりたかったですね。そして、編集者との打ち合わせで、不要なエロさをふりまいてブリッ子したかったですね(笑)。

――“ブリッ子”というワードも江口さんが漫画の中で生み出したものでしたね。そういえば、そんな江口さんが描く彼女達というのは、俗にいうシュッとしたモデル体形みたいな感じではないですね。

江口:それはファッションと同じですかね。僕はハイファッションみたいな感じよりは、普段着で自然にいるような彼女達を描くのが好きですから。

イラストレーターではなくプロフィールに残る漫画家としての思い

――数多くのギャグ漫画を描いてきて、そのうち数タイトルは途中で終わってしまったという伝説も残して、作品集『彼女』のような無敵のかわいさを記録してきて、編集長という立場も経験してみて、なお、江口さんは自分のための絵の連載作品としてスタートさせるという可能性はありますか? 残しておきたいものはありますか?

江口:若い頃は、こんな歳になっても彼女達の絵を描いているとは思っていなかったですね。ずっとギャグ漫画を描き続けているものだと思ってました。やっぱり、漫画家という肩書きを未だにプロフィール欄からおろせないくらい、漫画を描きたいというのはずっとあって。

漫画は大変なんですよねぇ……。アシスタントに背景描いてもらって、「ここ、こうして。そこ、そうして」って説明している間にテンション下がっちゃうから、だから、1人でやりたい。となると、本当に大変なんです。

――過去のインタビュー記事や対談記事などを読んでいると、江口さんの言葉でグッとくるものがいっぱいあるんですよ。「締め切りがつらいんじゃなくて、締め切りがあるからできるんだ」とか、「でも、絵をちゃんと描きたいから1週間という時間じゃな足りないんだ」というのとか。落としたくないけれど、どうやっても間に合わないということを正直に言ってるところとか。

江口:前は、イラストの絵と漫画の絵を同じにして漫画を作りたかった。だけど、全コマがそうなると、漫画として読めないんですよ。目が止まっちゃったり、邪魔になるんです。漫画はやっぱり視線をどんどん誘導していってストーリーを伝えなきゃいけないもの。だから、漫画の絵はまた違うんです。そして、それが漫画の力なんですね。だから、今の僕はイラストの絵で漫画をやろうとは思わなくなったので、もしかしたら再び漫画をやれるかもしれない。

――『お蔵出し 夜用スーパー』の「SEX And The CITY」では、吹き出しは一切ないですし、彼女のようなキャラクターも登場しませんが、そのバカさ加減を思い出すといつでも爆笑してしまいます。そんな痛快なギャグ漫画をまた読みたいです。

江口:基本、バカな漫画が好きなんです。今、そういうギャグ漫画は減ってきているので、僕自身が読みたいですね。くだらないものがいいですよ。

僕は、山上たつひこ先生(「週刊少年チャンピオン」掲載作『がきデカ』など)や赤塚不二夫先生の漫画の笑いにとても救われたので、ギャグ漫画を目指したんです。笑いは本当に素晴らしいものですよね。

――江口さんの、例えば先程の「SEX And The CITY」は、僕らを救ってくれてますよ。とてつもなくお下劣で卑猥なんですが、おかしいんですよ。そして心があったかくなります。

江口:人間のバカさ加減をまた描きたいですねぇ。

――ちなみに、『ストップ !! ひばりくん!』の作品中に使っていたフレーズや言い回しは、今だと使えないものがありそうですね。

江口:炎上ネタの宝庫ですね。使えないものばかり。あの頃だってバカにしているわけではないですけれど、もうその辺は今だと難しいでしょう。

――漫画から『彼女』の話に戻ります。四季のうちで、どの季節のどういった風景の中の彼女が好きですか? 具体的なシチュエーションもあったりしますか?

江口:若い頃は、圧倒的に夏が好きでした。だから、夏の島の海とか。でも最近は、秋から冬に向かう頃がとても好きになりましたね。年齢の影響もあるのかもしれない。夏の開放された感じじゃなくて、冬の寒さに向かってマフラーをくるくるとまける嬉しさ、そういう気持ちも描きたいです。

ちなみに、大滝詠一さんのアルバム『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』のコラボレーション企画で、ひさびさに夏の島と海の感じを描きました。あれは、あのアルバムを聴いていた頃に常に心に在った夏の風景を描きました。沖縄の小さな島の、白くて細い道。突き当たりまで歩いて行くとぱあっと広がる珊瑚礁の海。

――吉田拓郎さんの『一瞬の夏』のジャケットの夏はどうだったんですか?

江口:あれは、百花園の看板を描きたかったんです。百花園の向こうには大人のエモさを醸し出す空と雲を描きました。都会の中のノスタルジーって感じですね。今はもうあの看板はなくなってしまったから描いておいてよかったな。

――お話を聞いていると、音的残像というか、楽曲からひもとくノスタルジアな光景を江口さんがどう描くのか。そういう絵をたくさん見たくなってしまいますね。

江口:そういったのをこれから描くんじゃないでしょうか。自分でもそう思います。

――失われていく日本の心象風景や原風景とか。

江口:まあ、今なお、オファーは圧倒的に彼女の絵が多いのでね。いろいろなオファーがあれば、いろいろ描きますけどね。自己模倣だけはしないようにもちろん気をつけてます。

――オファーされるのはイラストの? 当面はお忙しいですか?

江口:そうですね。もう100%イラストのオファーですね。漫画のオファーはありません(笑)。漫画に関しては、自分でまずは描いて、それを編集部に載せてくださいと持ち込みするしかないですね(笑)。

机の上にあるB4サイズのペーパー。それより大きいのでもA3のサイズほどのペーパーを、さらにコマ割りして絵を描いてきた漫画家の江口寿史さん。その後、イラストレーターとしても活躍の場を広げ、彼の絵を見たことがないという人は、そうそういないのではないだろうか。そんな江口寿史さんのキャリアで、もっとも大きなサイズの絵(その時はドローイングだった)は、180cmx180cmのライヴペイント。今回、取材をさせてもらっているうちに、街の中で感じる季節や匂い、そして街の中の彼女達を大切にする江口さんが、街の大きな壁に絵を描いたらどんなだろうかと想像してしまった。

そういったことを想像できてしまうのも、漫画家として、イラストレーターとして、プロでありベテランである江口寿史さんの中にある、年齢やキャリアを凌駕した、おもしろいものや美しいものを描き残したいという純粋な資質を感じたからだと思う。この方が、もっと多くの若い才能とセッションしたら、もっとすごいものが日本に残る。東京に残る。そんなことを確信した。

“何年か先。十何年か先。君はこの2020年をどんなふうに思い出すのかな”。

この先、コロナ禍がどうなっているのかは予測はつかないけれど、素晴らしい作品というものはウイルスに毒されることなく、私達の世界に静かに、しかし強い力で残っていくに違いない。

今回のインタビューを終えて、マスクをアゴにずらして、一瞬、深呼吸した彼女の横顔に、江口寿史さんのいう気持ちや時代のにおいが存分に描かれていると思った。

江口寿史

1956年生まれ。熊本県出身。漫画家、イラストレーター。1977年「週刊少年ジャンプ」月例新人賞入選作『恐るべき子どもたち』と第6回赤塚賞準入選作『8時半の決闘』でプロデビュー。代表作は『すすめ!! パイレーツ』、『ストップ!! ひばりくん!』など。1991年短編集『江口寿史の爆発ディナーショー』で第38回文藝春秋漫画賞を受賞。1995年に編集長として立ち上げた「COMIC CUE」には、松本大洋、望月峯太郎といった気鋭の作家陣を集め、“しめきりを守らされる”側から“しめきりを守らせる”側も経験。オリジナルのギャグセンスとずば抜けた絵のうまさと数々の連載休止案件などで、希代の漫画家として有名であると同時に、企業タイアップやアーティストのレコードジャケットなど1点ものを描くイラストレーターとしても人気が高い。

2015年画集『KING OF POP』(玄光社刊)を刊行後、イラストレーション展『KING OF POP』を全国8ヵ所で開催。2018年より2019年にかけては金沢21世紀美術館を皮切りに全国3ヵ所の美術館でイラストレーション展『彼女』を開催。コロナ禍での中断を経て、2021年、美人画集『彼女』を発表後、青森市と旭川市で再開された展『彼女展』では、自身初となる大判キャンバスへのライヴドローイングを敢行、ファンのみならず、多くの話題を呼んだ。最新画集『彼女』の帯のコピーになっている通り、世界の誰にも描けない“彼女”の絵を描く作家と高い評価を受けている。

Twitter:@Eguchinn

Instagram:@egutihisasi / @eguchiworks

■『彼女』(2021年)

著者:江口寿史

発行:集英社インターナショナル

https://www.shueisha-int.co.jp/publish/kanojo

Photography Takeshi Abe