「ストリートファッション」と聞いて、どういったイメージを持つだろうか。年代によって多少イメージは異なると思うが、「裏原宿」に代表されるブランドをイメージする人も多いのではないか。今やその「裏原」発のストリートカルチャーがヴァージル・アブローやキム・ジョーンズといったデザイナーを通じて、「ルイ・ヴィトン」や「ディオール」といったビッグメゾンと接続するようになった。

そうした1990年代半ばから2000年代前半の「裏原」ブームの一方で、国内外のデザイナーズブランドに、テクノや和物のテイストを組み合わせるなど、日本独自ともいえる個性的なスタイリングもまた流行した。そこにいち早く注目したのが1997年に創刊された「FRUiTS」の編集長・青木正一だ。青木はパリやロンドンのストリートスナップをまとめた「STREET」を1985年に創刊し、以降世界のストリートファッションを見続けてきた。1990年代半ばの東京のストリートには、日本だからこそのファッションのおもしろさを感じたという。

今回、1990年半ばから2010年代、そして今へとつながるストリートファッションの変遷を青木に聞いた。前編では、「FRUiTS」が創刊された1997年から99年頃までの話を中心に語ってもらった。

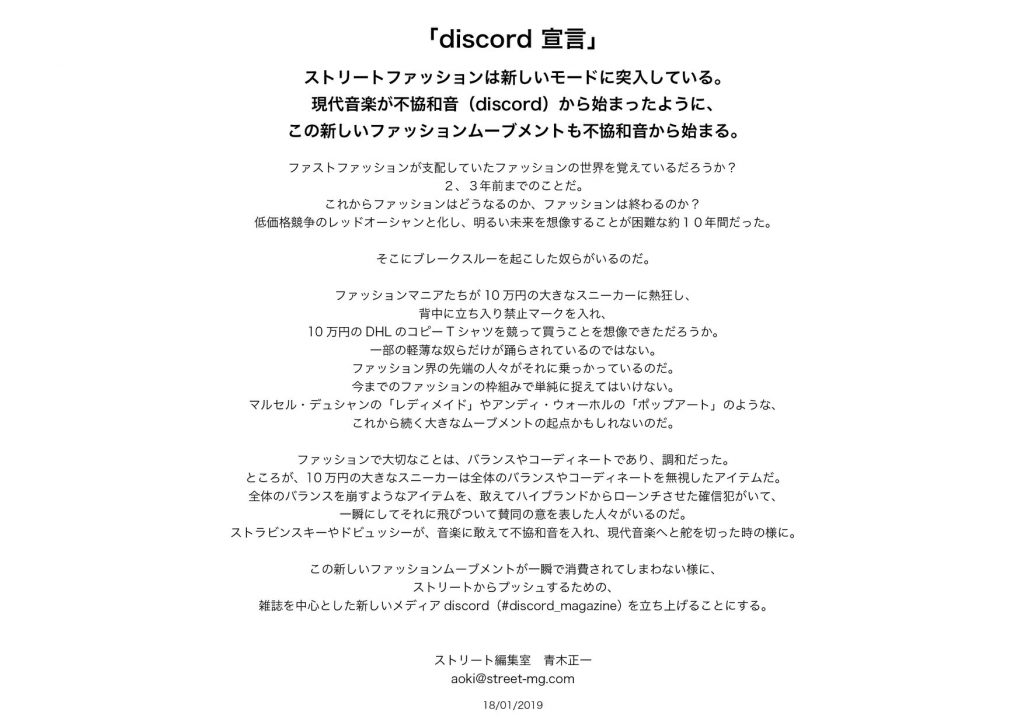

――青木さんがご自身のFacebookで「discord(不協和音)宣言」を出されたのが2019年。あれはコロナ禍以前のタイミングで、簡単にいうと、「ヴェトモン」以降のムーブメントをストリート視点からレジュメしていこうという趣旨のものでした。原宿という街がもつ機能の変化も含めて、自分も「青木さんらしい見方だな」と興味深くフォローしていたのですが、あれから状況がガラッと変わってしまって。

青木正一(以下、青木):ほんと、そうですよね(笑)。みんなもう忘れていると思うんですけど、2010年代初頭のファストファッションの台頭でファッションがガタガタになっていたじゃないですか。「オフホワイト」とかはそこから復活する動きに見えたんです。それまでは何の方向性も見えていなかったので。全体的に洋服のプライスが下がってしまった影響で、成長を見込まれていた中堅のデザイナーやお店が大変な状況に追い込まれて。大手の商社系もガタガタになって今後どうなっていくのっていう時に、2014年頃に「ヴェトモン」のデムナ(・ヴァザリア 現在は「バレンシアガ」のクリエイティブ・ディレクター)と「オフホワイト」のヴァージル(・アブロー 現在は「ルイ・ヴィトン」のメンズ アーティスティック・ディレクターも兼任)がいきなり現れて、景色をガラッと変えてくれました。彼らが出てくる前、こんなことは全く予想できなかった。

コロナ禍以前は、中国からの観光客が全身「オフホワイト」とかで原宿あたりを歩いているわけですよ。全身同じブランドで固めるとだいたいサーカスの衣装みたいになるんだけど、「オフホワイト」や「ヴェトモン」の場合は初心者が全身それでそろえてもかっこよく見えて、これはある種のファッション革命じゃないかと。1980年代にも例えば全身「コム・デ・ギャルソン」(以下、「ギャルソン」)みたいな人はいましたが、初心者がやるとダサく見えたので。

――これまで個人のセンスで構築されたスタイリングを撮り続けてきた青木さんからすると、ああいった格好はNGなんだろうなと勝手に思い込んでいたので、そのポジティブな見方は意外で。

青木:ええ、ポジティブですよ、完璧に。

――でも、あの格好って本当にそんなに「おもしろい」んでしょうか? 自分の場合はまだ半信半疑で、ロゴばっかりだといやらしく思えてしまうのですが。

青木:そうですかね。ビッグシルエットも時代に合っていたし、何よりもファストファッションのプライシングに左右されないところが良かったと思います。「マルタン・マルジェラ」が最初に出てきた時も、「ギャルソン」と同じくらいの値段をつけたところに驚きがありました。新人デザイナーのグランジっぽい服なのに価格はハイファッションと同じ。デムナはマルタンからそのあたりの思想も引用しているはずです。もともとデムナ自身が「メゾン・マルタン・マルジェラ」の確かウィメンズのデザイナーだった時期のビッグシルエットを勝手に踏襲するようなデザインで「ヴェトモン」をスタートしてる。でも直ちにファッションをよく知っているファッションフリーク達に評価されて歓迎されている。それって現代アート的な文脈でいえば、単なるパクリではなくシミュレーショニズムとも言える。あれでおとなしいプライシングだとダサかったと思う。さらに、そのやり方を老舗メゾンの「バレンシアガ」が評価するというスピード感も含めて、興味深く眺めていました。

ファストファッションの次の可能性を観光客から感じた

――1985年に「STREET」を創刊されてからdiscord宣言を出されるまで、青木さんの中で一貫している評価軸とはつまりファッションの強度ですか?

青木:そうですね。ヴァージルとデムナの服はデザインとしても製品としてもコンセプトとしてもちゃんと良いし、全身を同じブランドでそろえても成立している気がする。一方で古着とも自然に合わせられるし、もともとそういう作り方をしていますよね。そういえば、最初にブランドロゴを洋服の上で打ち出したのは「ギャルソン」じゃないかな。

――そうかもしれません。

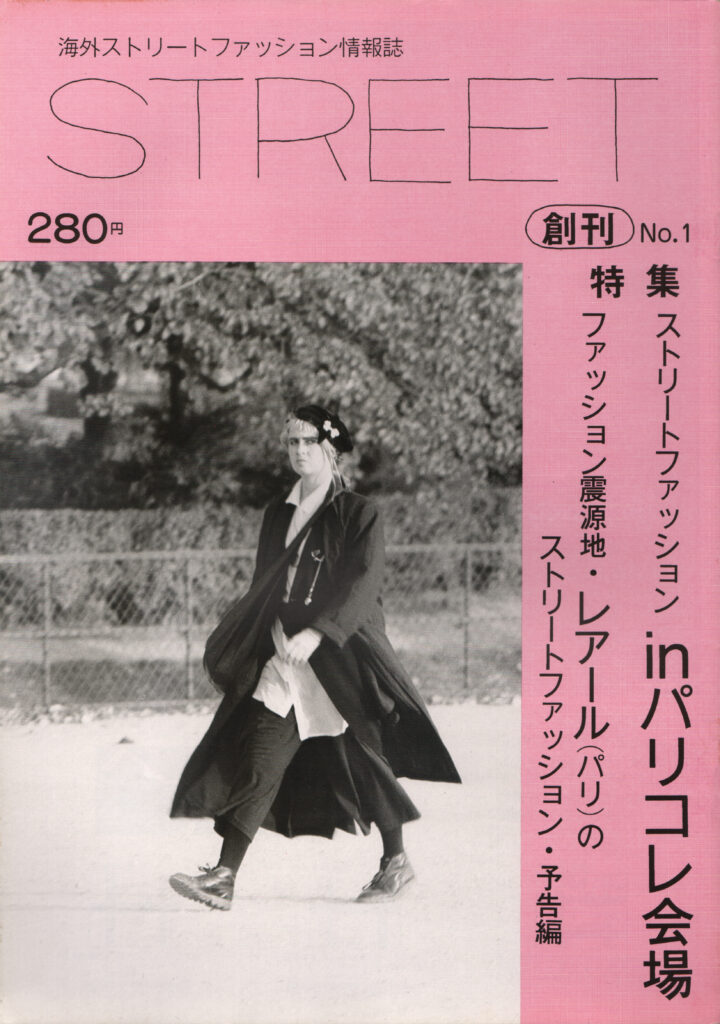

青木:当時のメジャーなハイブランドだと他に思いつきませんよね。1986年の「STREET」創刊号のパリコレ会場特集で、数人が背中にギャルソンのロゴが入っているコートを着ているんですがカッコよかった。スタッフユニフォームかな思っていたんですが、あれは定番のアイテムだそうです。この前お店で初めて知りました。だから、昔からロゴが入っているのは全然否定しないです。

――ただ、「STREET」で一緒に本も作ったことがあるマルタン・マルジェラは真逆のスタンスで、いわゆるブランドロゴが存在しませんよね。

青木:そうなんです。マルタンと本を作った時に「ロゴはヘルベチカっぽいものならなんでもでいいよ」って言われてびっくりしました(笑)。でもタグを縫いつけている糸の“チョンチョン”がロゴの代わりになっている。それも、デムナやヴァージルが打ち出しているようなゲーム性の先駆けですよね。

――思い返せば、「FRUiTS」は、「STREET」からの影響が原宿の路上でどのように花開いていたのかを記録するメディアとして始まりました。そういう意味ではdiscord宣言も、同じくアジアからの影響が日本でどう花開くかのログを取ろうとしたものですよね。

青木:そうですね。観光客達の格好が刺激になったんじゃないかなと。原宿でファストファッションが流行って以来、“ふつうの人”の比率が高くなりすぎて、自分なりのファッションがしづらくなった。そんな時に中国の人達がいきなり入ってきて、日本人なら躊躇するような格好をしている。「ああ、ここまでやって大丈夫なんだ!」って。どんな格好をしても後ろ指をさされないなって。日本人は控えめなところがあるじゃないですか。その性質も手伝ってファッション自体が停滞していたところで、トップの部分を設定してくれた。だから、全体的な街の見え方が変わってきた。

――そこでまた刺激的なファッションが息を吹き返す予感があったと。

青木:バリバリ感じていましたね。自分でも気合を入れるつもりであの宣言は出しました。雑誌という媒体に昔の勢いがあったらいきなり出しちゃったと思うんですけど、今はそういうスピード感でもないので。ピンを打っておきたいなと。

1990年代半ばからミックススタイリングが台頭

――ではここから、過去を振り返っていきたいと思います。まず、青木さんが日本へ戻って「FRUiTS」を創刊された1997年あたりについて。当時はどんな時代でしたか?

青木:1980年代は「ギャルソン」「ヨウジ ヤマモト」(以下、「ヨウジ」)っていう神が君臨していて、その時僕はまだ「STREET」で東京のスナップは撮ってなかったんですよ。当時の日本はみんな同じトレンド一色に染まっていて、「DCブーム」なら「DCブーム」だけっていう。それを業界が仕掛けて儲ける図式が強かった。僕も「ギャルソン」と「ヨウジ」は着ていましたけど、街でスナップしたいとは思わなかった。

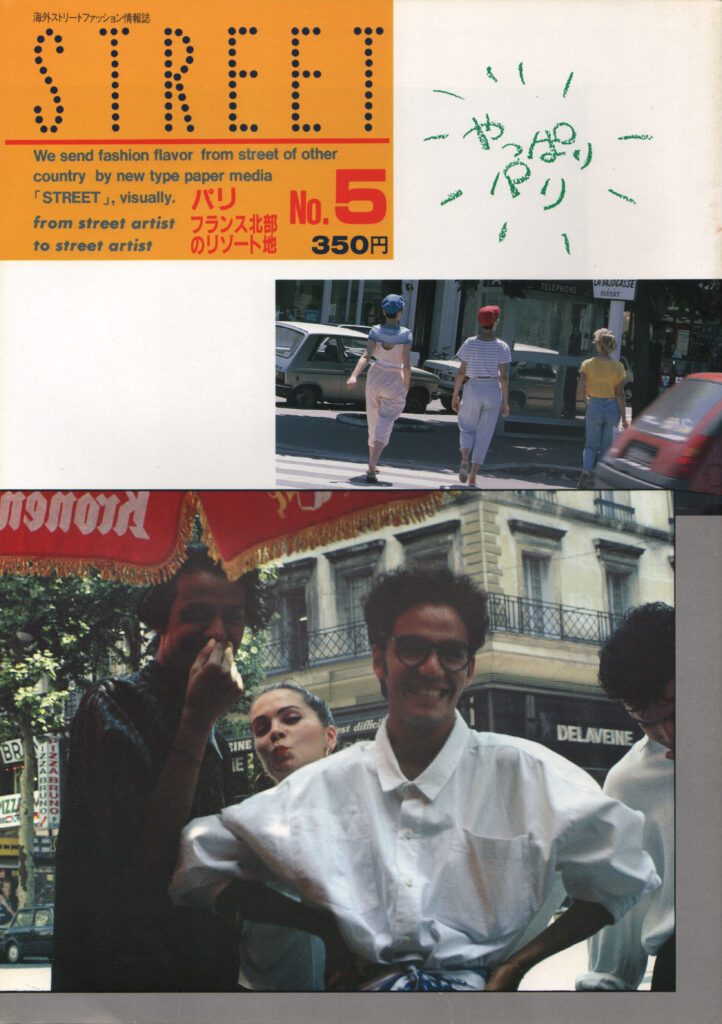

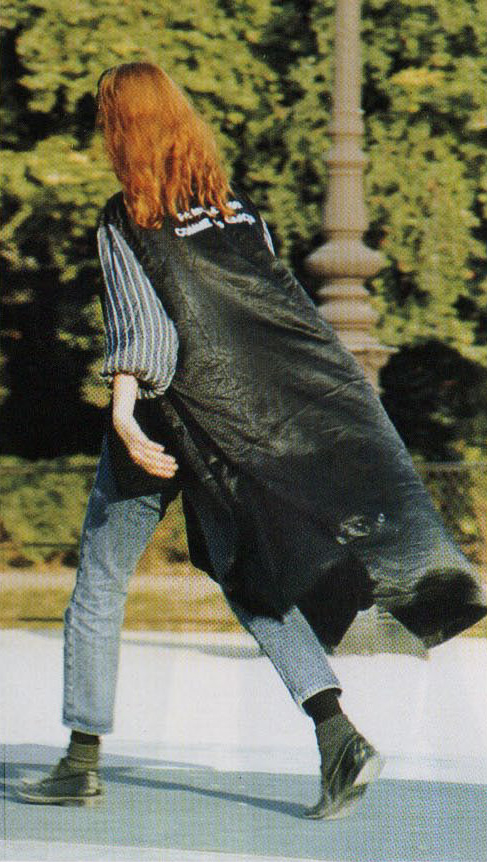

それでDCブームが沈静化すると、焼け野原で何もなくなってしまった。スタイリストの知人は「あの頃は地獄だった」と話していました。そこから5年くらい空白があって、ようやく「ヴィヴィアン・ウエストウッド」(以下、「ヴィヴィアン」)や「クリストファー・ネメス」(以下、「ネメス」)のようなブランドが盛り上がり始めたんです。というか、それまでもマニアは存在はしていたんですけど、DCが後退したのをきっかけに目立ってきた。それが1994〜5年です。「STREET」でも東京特集をやりはじめて、まあ今見るとそんなにおもしろくはないんですけど、それまでの「DCブーム」とは異質のファッションだった。そこから徐々にブランドミックスのコーディネートも始まって、日本から「20471120(トライベンティ)」や「ビューティビースト」とかも出てきて、「マルタン」も入ってきて。

――空気が変わり始めた。

青木: 1996年くらいに、いきなり変わったんですよね。何の流行もない中で、ブランドをミックスしたり、自分でリメイクしたり、和物をコーディネートしたり。個人個人がバラバラのスタイルで。大阪では「卓矢エンジェル」が大流行していたり。ブランドで強かったのは「ヴィヴィアン」「ネメス」それと「ミルクボーイ」とか。

――主にロンドンからの流れですね。

青木:そうです、そうです。ロンドンのストリートの影響から始まっています。古着も日本ではおしゃれアイテムとして使っている印象は薄かったんですが、ロンドンのポートベローやカムデンのマーケットで若者が古着を買ってスタイリングしているカルチャーが輸入されてきて。明らかにそういうファッションが勃興してきたタイミングがあったんです。でも、そうした原宿オリジナルのファッションが急速に進化したことは、たぶん「FRUiTS」が出るまで誰も気付いていなかった。がんばって思い出せば何年の何月って言えるくらい、明確なターニングポイントがありました。

――そこにはファッションアイコンもいたんですか?

青木:日美(日本美容専門学校)とバンタンと文化(服装学院)の学生ら5人くらいが景色を変えたように思います。全身「ヴィヴィアン」みたいな子が目立っていた時期から、キーアイテムとしてブランドアイテムをミックスするような子が出てきて。その中に天才的なコーディネート能力のある子達が何人かいて。そういう子達が原宿にたむろしていたので、雑誌とかのメディアからではなく、実際に原宿でそういう子達のファッションを目で見て吸収して帰る。そして自分でも取り入れていく、というサイクルでファッションが進化していましたね。

――そこで「FRUiTS」をスタートさせるきっかけを得た、ということでしょうか?

青木:そうです。今でもはっきり覚えているんですが、「STREET」で東京のスナップを撮っていた時に、ラフォーレの横で撮った2人組のファッションがすごくて。今見るとそれほどの驚きはないかもしれませんが、DC直後ではありえないファッションでした。マルタンにしてもそうですが、今はその後の世界線なので普通になっているだけで、出てきた瞬間は驚くべきものだったんです。このファッションの流れは本物だって確信して、「FRUiTS」を作ることにした瞬間です。そして恐る恐る次の日曜日のホコ天に撮影に出て、最初に目について声をかけたのが、「FRUiTS」創刊号の表紙になった小林あきちゃんです。存在感があったんです。

――要は「STREET」の枠組みにもおさまりきらないファッションだったと。

青木:はい。明確に新しいファッションが生まれているのに、これがスゴイことだと誰も気付いていなかった。みんなが気付くまで内緒で撮り続けようと。「FRUiTS」創刊から1年ほどして真似した雑誌が出てくるまでは、独り占めできました(笑)。

「コーディネートそのものの美しさ、それだけに興味があります」

――そのあたりから、「STREET」に掲載されていたような、国外のスタイルからの影響を受けた形で日本独自の作法が生まれたんですね。

青木:当時はまだネットもなく、大きな流行もなかったので、自分達で工夫するしかなかったんですよね。

――青木さんのお話を伺っていると、ファッションの外側と内側にまたがる形で批評的にシーンを眺めている印象があります。そもそも、洋服を通して社会を見ることに興味があるのか、洋服やスタイリングそのものに興味があるのか、どちらなんでしょうか?

青木:コーディネートそのものの美しさ、自分はそれだけに興味があります。ストリートファッションはアートだと思っているので、アート作品を収集している感覚です。

海外のメディアからよく「FRUiTS」のようなファッションが生まれた背景があるのかって訊かれるんですが、「何もないですよ。ないからいいんです」と答えるんです。社会への反発、のようなことを期待していると思うのですが。そんなことではない方が芸術性は高いと思うのですが。

――今では女性のファッションというイメージが強い「FRUiTS」ですが、1997年に創刊された当時は男性も多く掲載されていました。男女でファッションのトレンドが分かれていったのはどのあたりでしょうか?

青木:「ヴィヴィアン」とかを着ていた男の子が、1999年くらいから「今は裏原ですよ」って言い始めたんです。彼はいつも先端をいっている子だったんですが、自分は「そうなんだ〜」っていうくらいの温度感で、あくまで教えてもらう感じ。

――青木さん的には「お、いいじゃん」とはならなかった?

青木正一:ぜんぜん分からなかった(笑)。裏原ファッションはブランドの背景のストーリーを知らないと、見た目だけでは魅力がわからないファッションじゃないですか。昔のアイビーもそうですが、男子はそういうのが大好きですよね。部外者にはみんな同じ格好にしか見えないし、写真に撮ってもその良さが伝わらない。

でもすぐに男の子はみんな裏原ファッションになりました。逆に全身「ヴィヴィアン」だと指差されるような状況になっちゃった。藤原ヒロシさんも全身「ヴィヴィアン」から始まっているんですけどね。

――それまでと比べて、絵的にはちょっと地味ですよね(笑)。

青木:でも今またその影響力はすごいですよね。ヴァージルにまで影響を与えている。あのすごさの正体はいまいち掴めないんですが。藤原さんは天才なんでしょうね。

――青木さんは「NOWHERE」(1993年に「ア ベイシング エイプ」のNIGOと「UNDERCOVER」の高橋盾がオープンしたお店)とかあの辺りのショップには行かなかったんですか?

青木:「NOWHERE」はがんばって2、3回行ったくらいですね。僕みたいなのが行ったら嫌な顔をされるに決まっているじゃないですか(笑)。裏原系のお店はスタッフも無愛想で、怖いという概念をファッションに導入した。料理に苦味の要素を入れるみたいな。彼らが作った一種の発明です。関係ない奴に来てほしくないんだよね感(笑)。で、裏原が本格的なブームになってから、「FRUiTS」は女の子の雑誌になっていきました。自分が意図したものじゃないんですけど。

青木正一

フォトグラファー、編集者。レンズ株式会社代表。1955年東京生まれ。プログラマーを経て独立後1985年に「STREET」を発行。原宿ストリートにいるリアルな被写体を収めた「FRUiTS」を1997年に発行し世界から注目を集める。その後、「FRUiTS」のメンズ版「TUNE」や「.RUBY」を発行。

Twitter:@FruitsMag

Instagram:@fruitsmag

Instagram:@fruits_magazine_archives

Instagram:@streetmag

Photography Kazuo Yoshida