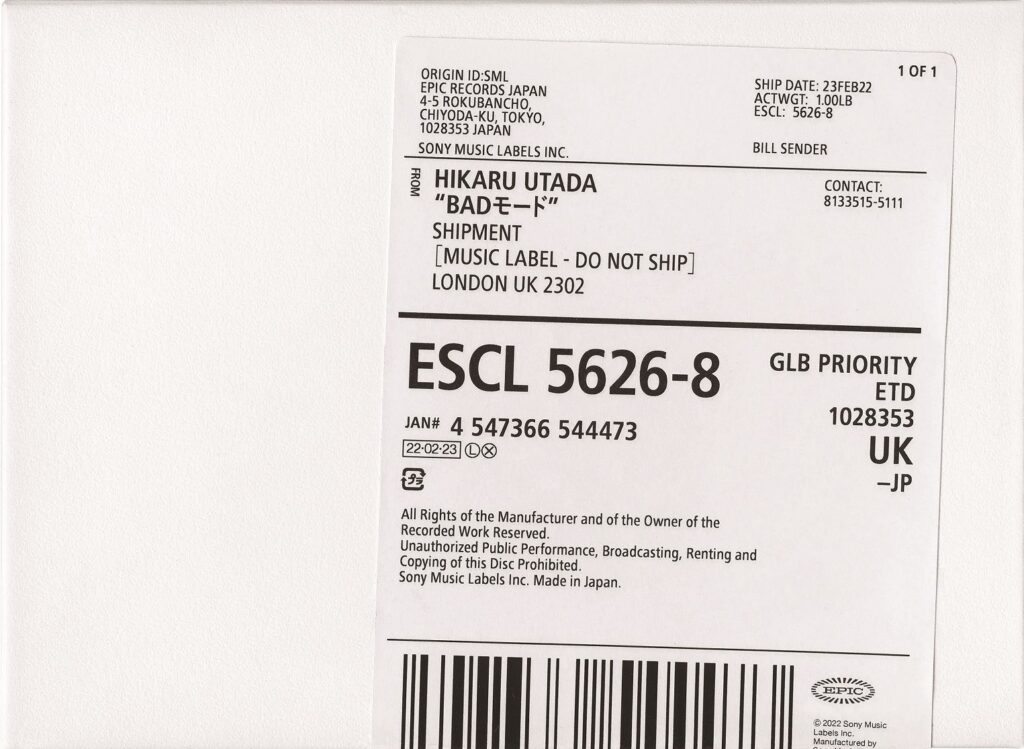

宇多田ヒカルの8枚目のオリジナルアルバム『BADモード』が1月19日にデジタルで先行配信され、リリースされるやいなや、多くの称賛を集めた。そして2月23日にはCD版が発売される。デジタルリリースから約1ヵ月、改めてこの傑作について、気鋭の文筆家・つやちゃんにコラムを依頼した。

抑制された音数と音色の豊かさ

ようやく、『BADモード』という作品に対し一歩引いて受け止められるようになってきました。

思えば、純粋な新曲は3曲だけだからということで私たちは高を括っていたのかもしれません。けれども――たとえば、「誰にも言わない」は「気分じゃないの(Not In The Mood)」のエンディングから連なることで全く違った曲として聴こえます。「PINK BLOOD」のスネアは「One Last Kiss」のそっと震えるリズムから続くことでより一層凶暴性が際立ちます。すでに聴いていたはずの曲たちが、改めて鮮やかな新しい10曲として地続きに感じる、そういうマジックに包まれた作品だと思います。

「Face My Fears(Japanese Version)」はそんなにも浮いているでしょうか?「Find Love」の終盤でブーストされる重低音がその予兆となり、暴力を振るったまま「Face My Fears」になだれ込む形はアルバムのクライマックスへと繋がる絶妙な展開に感じました。それよりも、私はこの作品の随所で施されている、曖昧にぼかされたような小節の揺れに驚いています。「Time」の、それら境界を崩すかのごとくつまづきながら鳴るスネア。「君に夢中」の、私たちをめくるめくループの渦へと吸い込んでいくようなピアノのリフ。廻り続ける渦が決して窮屈に陥らず、優雅な残響を轟かせている点も特徴です。アンビエンスな響きは、まるでこの作品を映画(音楽)のような1つの回転するフィルムに仕立て上げています。私は『BADモード』を聴く度に、このまま全てがグラデーションと化していくことを夢想してしまうのです。この溶けたアンビエンスな音空間に揺られながら、私たちを隔てるあらゆる壁がなくなってしまえばいいのに、と。

1つ結論めいたことをお伝えしておきます。私が本作で最も衝撃を受けたのは、こんなにも抑制された音数で、これほどまでに豊かでゴージャスな世界を創りあげることができるのだという点でした。近作においてもミニマルな構造は顕著な傾向としてありましたし、ストリングスやバンドサウンドが効果的に使われることである意味でのゴージャスさを着飾ってもいました。ところが、今作にはそれらとは全く異なるゴージャスさがあります。着飾っているというよりは、まとっていると形容すればよいでしょうか。それは、音色(おんしょく)とニュアンスの豊富さによるものでしょう。無駄な音をひたすらに削ぎ落としながら、隙間を存分に用意し、音と音が生むディスタンスに多彩な響きや質感を漂わせる。「One Last Kiss」を聴くと、簡素な構造の中で単なるシンセサイザーの響きがドラマティックでゴージャスな雰囲気を生んでいることに素朴な驚きを感じてしまいます。「BADモード」や「気分じゃないの(Not In The Mood)」ではリアリスティックな歌詞が綴られますが、ある種の世俗的な固有名詞が並べられながらも、洗練されたゴージャス感が圧倒してきます。「誰にも言わない」のパーカッションも、「Find Love」の硬いエレクトロニックな音も。一体、どうやってこんなにも際立った音を探し出してくるのか。

音色のカラフルさと言えば、私が好んで何度も聴いている「PINK BLOOD」の終盤――加えて、ボーナストラックである「Beautiful World(Da Capo Version)」もですが――で披露される詰まった声すらもその1つを担っていると思うのです。加工なのか鼻声なのか定かではありませんが、仮に後者だったとしても、「偶然性の中に面白いものが生まれることがある」とおっしゃっていたあなたゆえに、このアクシデントを愛でる愉しさは守られるべきでしょう。つんと詰まった、かつ湿り気を匂わせるその声は、楽曲にラフで気怠いアクセントを与えています。それはカジュアルなウェアでたたずむアートワークのルーズさを確かに反映しており、今作のバラエティに富む素晴らしい音色の1つとして鳴っています。

ゴージャスともリッチとも異なる新たな価値観

優れた音楽作品は、その解釈を決して音楽の範疇にとどめることを許しません。多くがパンデミック期に作られた本作品は、私たちに示唆めいたものを与えています。

私たちは、近代において、人と出会い他者と触れ合うことにより文化を創り上げてきました。インターネット以後も、依然としてその形は変わらなかったはずです。まさにドッツとドッツがコネクトされるように、他者と触れ合い、刺激を与え合い、発見を得ることで新たなものを生んできました。たとえば、その究極かつ最もゴージャスな体験に「旅」があったはずです。しかしパンデミックとともに生きていかざるを得なくなってしまったいま、さらには現代における旅というものを“境界なき手法で”追求していたあのデザイナーも亡くなってしまった今、私たちは極めて感性的な、ゴージャスな体験というものを失ってしまいました。それどころか、人と出会うことすらままならなくなった。さて、どうやって文化を創っていけばいいのでしょうか。多くの人が途方に暮れています。

『BADモード』は、パンデミックの影響を強く受けた作品です。ポップミュージックでありながらも常に「個人的な」音として鳴ってきたあなたの音楽ですが、それゆえに、今作はさらなる内省を超えた諦念に突き動かされているように思います。強まったエレクトロミュージックの要素はその象徴です。ところが、そこであなたは家の中に閉じこもり、機材と向き合い、あらゆる音色を探し出し、境界なきアンビエンスな世界を構築しながらも、極めてゴージャスな音楽を創り上げた。やはり、この点が画期的だと思うのです。文化創造において大きな転換点を迎えてしまった今の時代に、本作は全くの新しい方向を指し示しています。いや――ここまで綴ってきて、「ゴージャス」という表現は的を射ていない気がしてきました。「ゴージャス」というほど、煌びやかな印象ではない。もちろん、「リッチ」というのも違う。恐らく、『BADモード』を形容する表現は、いま少なくとも日本語には存在しないのです。新しい価値観を生み出すとは、そういうことです。ゴージャスでもリッチでもない――強いて言えば「優雅で豊かな」としか表現しようのない、新しい何かを生み出していると思うのです。生まれた瞬間から何者かによってすぐに言語へと回収されてしまう今この時代の音楽が、言語による代替を拒絶しながら存在している鮮烈さを感じます。

つまりは、こうも言えるかもしれません。人と人がすれ違い、出会い、刺激を与え合うことで文化を生んでいた時代が終わり、自ら偶然を創り出す時代になったと。たとえ自宅にこもっていたとしても、感性を開くことで、贅沢に生きることができるのだと。『BADモード』は、新しい時代の新しい贅沢を提示した作品なのです。旅に出なくてもいい。家にいながら、何かと向き合い、偶然性を誘い、感性を開き、境界をなくし思考していくことこそが贅沢なのです。

脱J-POP

『BADモード』は、J-POPから脱しました。もはやここにはJ-POP的なメロディやフォルムはない。ボーカルは歌い上げることを忘れ、リズムとニュアンスで成り立っています。同時に、あなたがイギリスの地から試みたアプローチとは異なる方法で、この日本でもJ-POPの解体がみるみる進んでいます。特にこの数年で、日本のポップミュージックの見取り図は大きく変わりました。ジャズやメタルといったジャンル音楽にルーツを持ちながらそれらを時にマニアックに、時にポップな抜け感のもと再構築するバンド/ミュージシャンが新たなメインストリームを担うようになりました。依然として音楽を通じさまざまなリアリティショーを仕掛けるアイドル音楽も優勢です。一方で、長年アンダーグラウンドで巨大な根を張ってきた勢力が若い世代のスタンダードとしてますます支持基盤を築いています。BPMを上げ、性急な譜割りでノリを獲得しようとするボカロ系界隈。日本語と英語を境目なくフロウに落としていくヒップホップ/ラップミュージック勢。これまでのJ-POPとは全く異なるそれらは、地に足の着いたリアルな音楽として顕在化してきました。

そう、リアルなのです。ある種の虚飾/虚像にまみれながら起伏ある展開で甲高い歌を歌ってきたJ-POPから遠く離れて、リアルな音楽が新たな支持を集めるようになりました。そして、リアリティを反映しているからこそ、今の日本の音楽はどこかこじんまりともしています。日本は急速に貧困化しているので、それもまたリアルなのです。エンタメやショウビズとしてよりも、地に足のついた優れた音楽に溢れているいまの日本のポップミュージックを、私は誇りに思っています。

もちろん、隣国や英米の状況が気にならないわけではありません。もはや日本のポップミュージックはそこでは勝負していない、もしくは勝負できないですが、大衆性と芸術性の両立を凄まじいスケールで完遂しているミュージシャンも海外にはたくさんいます。そういった意味では、もはや日本に“贅沢”な音楽は存在していません。ただ、そういった対立軸とは明らかに異なる方向性を打ち出したのが『BADモード』なのではないでしょうか。つまり、贅沢の基準を、贅が尽くされているか否かという観点では測れない、ある種の質的な軸にシフトさせていると思うのです。ゆえに、やはりそれはゴージャスやリッチといった類いのものではない。

旅、そしてパンデミックの終わり

いよいよ、この曲に触れなければなりません。そう、「Somewhere Near Marseilles ―マルセイユ辺り」です。恐るべきことに、これは旅についての曲なのです。最後の最後で家を飛び出し、オーシャンビューの部屋を予約しようと企むこの楽曲は、英語と日本語が並列に並べられたうえで完全に“音”へと奉仕している。しかし、ロンドンにいるあなたと落ち合う場所はなぜマルセイユなのでしょうか。そもそもなぜ相手はパリにいるのでしょうか。あなたは音楽として、ただの音の連なりとしてこれらを提示しているからこそ、私はこのリリックをフィクションであり純粋な音として捉えたい。

前作『初恋』で、あなたは「あい」を歌いました。「あなた」という楽曲では「あい」の韻がこれでもかとしつこく踏まれましたが、それは安易な「愛」を歌うラブソング的定型からの逃走であり、「あい」という音の響きから想像しうる可能性を無限に開いていく、批評的な試みだったに違いありません。そして、「Somewhere Near Marseilles ―マルセイユ辺り」では、再び「あい」による音世界が展開されます。「パリ」は「あい」です。英語の発音を通して、「あい」という日本語への文脈を接続させる。「ぼくはロンドン、君はパリ/この夏合流したいね/行きやすいとこがいいね/マルセイユ辺り/Somewhere near Marseilles」というラインは、「パリ」「したいね」「あたり」と、「あい」が連続で畳みかけられます。

ただ、私は「Marseilles」の「あい」に挟まれるかすれた「se」の響きが気になってたまりません。無声で発音される摩擦音のサ行、その擦れ方は、得も言われぬエロティックな響きをもたらしています。何かと何かが摩擦し擦れ合うこと、それは人と人が出会い何かを生み出すさまを想起させます。続いて「In the twilight/In the sunshine」と連呼し、ここでもまた「sunshine」という摩擦を起こし、サ行のせつなさを発します。最後、旅に出る――行先はオーシャンビューの部屋。ここで「オーシャンビュー」と「予約」でライムするあなたは、「予約」にダブルミーニングとして「ようやく」を設定し、長かったパンデミックの終わりをさりげなく演出します。ゴージャスともリッチとも異なる、優雅で豊かな新しい“贅沢”の概念は、長い長いストーリーによって幕を閉じ、私たちは自らの価値観を揺さぶられることになります。

私は『BADモード』がリリースされて以降、さまざまな人とこの作品について対話を重ねてきました。あなたの作品はポップミュージックとして新たな価値観を創ってしまったゆえに、いまこの共通言語に追いつこうと、世の中が動いています。もしかすると、少し時間がかかるかもしれません。熱心なリスナーには、「少し遠い気がして、実際にライブで聴くまではうまく飲み込めない」と言っていた方もいました。そうですね……ぜひ、ライブでこの作品を体感できる日が来ることを待ち焦がれています。それまで、自身の感性とあなたの音楽を頼りに、日々を精いっぱい――贅沢に生きようと思います。