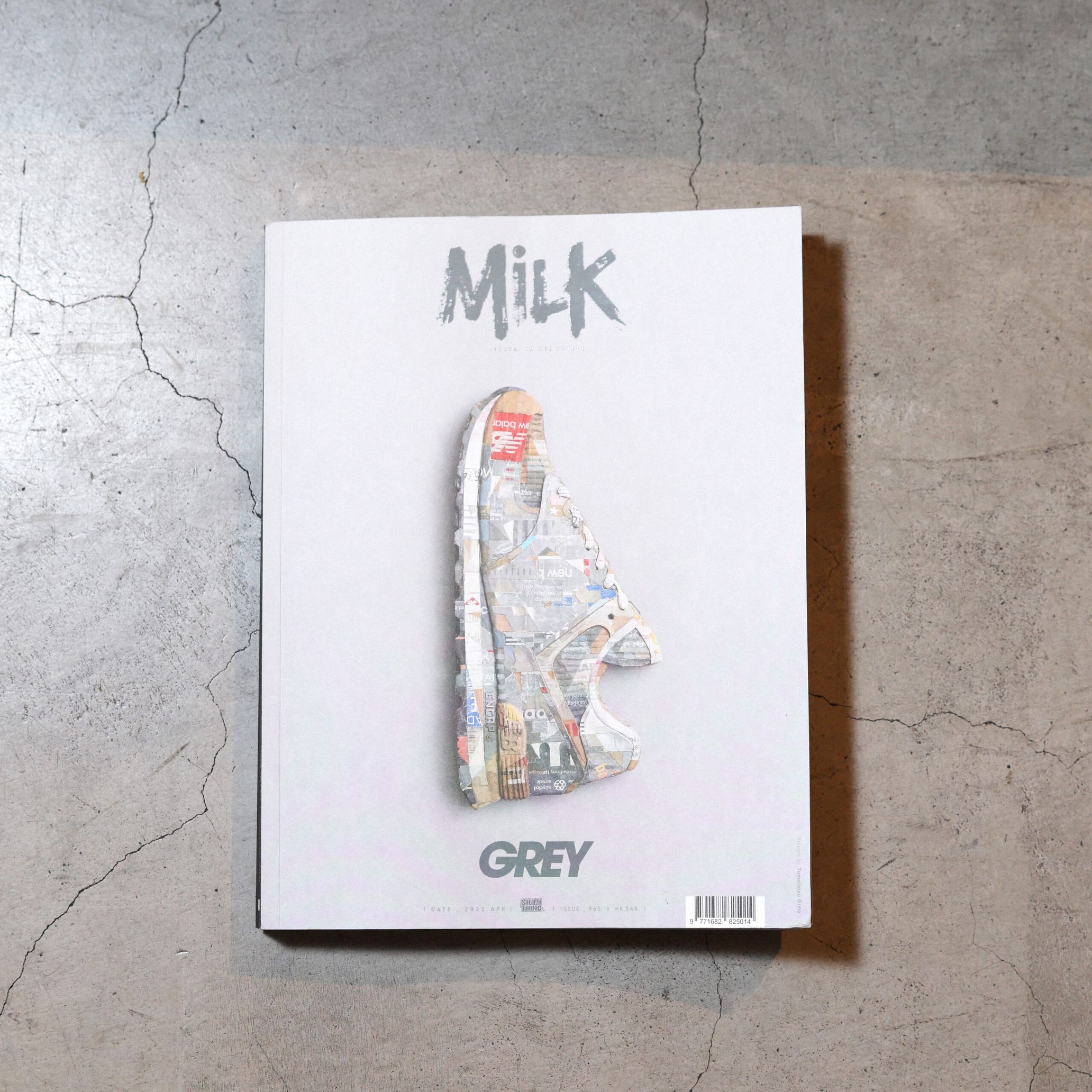

よるアート展「POP COLLAGE LP+SNEAKER」。その個展会場に足を踏み入れると、儀間の人気作品の1つであるスニーカー作品と、1980年代、1990年代を中心とした人気音楽アーティストのアナログレコードをモチーフにした作品が、まるでスニーカー&ヴィンテージレコードショップのように展示されていた。

破棄されていたダンボールを再生し、それを材料にオリジナルの技法で制作されている儀間の作品は、元ネタから華麗なる進化を遂げて美しいアートとして存在している。

新作のモチーフとなったアナログレコードに対する思いを聞いた前編に続き、後編では、アーティストとしてこれまでたどってきた道のりとスニーカー作品にまつわる話を聞いた。さらに日本でもさまざまな文化が入り混じっている沖縄という土地で生まれ育った儀間が、世界各国から沖縄に届いているダンボールの魅力に気付き、そこから向かったアーティストとしての方向性と、「rubodan(ルボダーン)」を軸としたさまざまな活動についても聞いた。そこにはアートを通じた社会的な活動が託されていた。

ポップアートを知り、大きな影響を受けた

ーーまず、儀間さんのルーツとなるアートヒストリーをお聞きできますでしょうか。

儀間朝龍(以下、儀間):小さい頃から絵を描くのが好きだったんですけど、中学生の頃に出会った美術の先生が、僕が絵が好きなのを見抜いてくれて「コンクールに絵を出さないか」とふってくれたんですよ。そうしたら賞を取ることができたんです。当時、スポーツも勉強もそこそこだった自分の目の前に賞状が届いて、「僕は絵を描く才能があるんじゃないか!」と思ってしまいまして……。それで高校は、美術の専門コースがある学校に進学。その高校では本当にただ上手になりたいという一心で絵を習いました。そして、今にも通じている影響を受けた出会いもありました。それは、美術室の本棚にあった『POP ART』という本。この本には、アンディ・ウォーホルやロイ・リキテンスタインの作品が載っていて、初めてポップアートというものを知って、かなり影響を受けました。

その後、大学進学をする時にもまだ美術をやりたかったので、名古屋芸術大学に進学し、日本画コースを専攻しました。本当はポップアートのことをもっと勉強したかったのですが、大学にはコースがなかったんですよ。だから絵画の道でやっていこうと進学したんですけど、日本画は油絵とは発想がまるで違いました。さらに僕は絵を一秒でも早く仕上げたい性格なのですが、日本画は手順がいろいろとあって、すごく作業進行が遅いんですよね。それが当時の僕のテンションに合わなくて、好きとか嫌いとかではなくて、体と精神が全然合わなくなってしまいました。最終的には、先生に見放されてしまったというか、好きなことをしなさいという関係になっていました(笑)。

ーーそんな経験があったんですね。

儀間:「POP COLLAGE」を制作していて感じたことは、日本画を勉強していて本当に良かったなってこと。日本画では、もともと色がついた岩を砕いたものを顔料に使っているんですけど、それって色のついた石を砕いて粉にしたら色になるんじゃないかっていう発想だったと思うんです。

これは、僕が作品を作るにあたってダンボールを色ごとに集めて、作業しやすいように細かく加工をするやり方と一緒なんですよね。さらに昔の人は、外に出て目の前の自然にあった岩を使って顔料を作っていたところを、僕は家を出たところにあったダンボールを使って作品の材料にしている。他にも、赤と黄色の顔料を混ぜるとオレンジができるように、ダンボール紙でも同じことができるのも共通している。これって日本画で教わったことが、ダンボールで作品を制作する時にもすごく役に立っているということなんですよね。

ーー日本画と、ダンボールを使用した制作手法がつながるとは!

儀間:日本画を学んだ最大の良かった点ですね(笑)。他にも作業行程ではなく、作品に対する向き合い方や思想にはものすごく影響を受けています。例えば、日本画でりんごは赤だから、赤い色で本物に近く描くということも学んだりしたんですけど、ちゃんと存在するものに対してストレートにアプローチすることであったり、実在する本物の色に近い素材の色を意識して作品を作ることは大事にしています。なので作品を作る際は、ものを眺めている時間はとても長いです。さらにレコードであれば曲を聴いたりしてと、少しでもイメージを膨らませながら作業をしています。

ーー儀間さんは、スニーカーを題材にした作品も制作されていますが、なぜスニーカーをモチーフにしようと思ったんですか?

儀間:スニーカーに関しては、大学生の頃からファッションアイテムとしていいなと思うようになって。それから情報が少ない中で、雑誌を読んだり人の話を聞いたりして、少しずつ勉強していったらどっぷりスニーカーカルチャーの中に入ってしまったんですよ(笑)。今でもスニーカーに関しては、新作の話を聞いたり、昔の話も聞いたりと、常に勉強をしていますね。

ーーではスニーカーがかっこいいと感じたのはいつ頃ですか?

儀間:小学校6年生の頃に、父が健康のためにマラソンをすると言って、スニーカーを買ってきたんですよね。それが白と赤の「ニューバランス」のランニングシューズで、それを見た時に、こんな軽くてかっこいい靴がこの世の中に存在するんだって驚きました。それで父に自分もこれが欲しいと言ったら、「走るんだったら買ってあげるよ」って。当時の僕は本当に運動音痴だったんですけど、買ってもらったことで「走らなきゃ!」と練習するようになって、それまで全然走ることができなかったのが徐々に走れるようになったんです。さらに同時期にバスケットも始めたんですけど、このように運動できるようになったのはスニーカーのおかげなんですよ(笑)。

ーー(笑)。そんなスニーカーをダンボールを使って作品として作ったりされていますが、段ボールでの創作プロジェクトを行うようになったきっかけはなんだったのでしょうか?

儀間:僕は、沖縄の那覇にある市場の横にアトリエを構えていました。この市場では、毎日夕方になると、廃棄ダンボールの山ができるんです。これは沖縄に届いている缶詰やジュース、お菓子といった、日用品が入っていたダンボールなんですけど、このダンボールをよく見ると、日本国内だけでなくアメリカやヨーロッパ、アジア、南米、アフリカといろいろな国から届いていたんです。それで届いていた商品を、この廃棄される段ボールを使って表現してみようとスタートしたのが、段ボールでの創作シリーズを始めたきっかけでした。

これまでにも、捨てられているものや廃材をアップデートして何か形にしてみたいという気持ちはありましたが、形にはできずでした。でも、ダンボールは本当にいろいろな国から、こんな小さな日本の端っこの南の沖縄まで届いていたんですよね。ダンボールにはいろいろな色があって、箱に手書きのサインやチェックが入っているのもあります。そういったのを見ると希望すらも感じたりもします。でもダンボールは、何千キロっていう旅をしてきてようやく沖縄に届いても、箱が開けられて商品が消費者の手に渡った瞬間にゴミになっちゃうんですよね。そこに愛おしさやはかなさも感じました。そんなダンボールに光を当てたいなという思いも込めています。その頃から「流通と消費」というテーマで創作活動していますね。

ーーこの「流通と消費」をテーマにした「rubodan」というプロジェクトもされていますが、この「rubodan」についても教えてください。

儀間:先ほど話したように、僕は市場の横にアトリエを構えていたことで、ダンボールを使って何かをしたいって考えました。それで実際に廃棄されるダンボールで作り始めたのは、ノートでした。これは雨の日に市場で濡れたダンボールを見た時にめくれているのを発見したことがきっかけです。ダンボールは水につけると剥がれるということに気付いたんです。これは僕にとって大きな発見でした。だって、ダンボールから簡単に紙ができることを知ったんですからね。それでノートを作ってみたり、さらにレターセットなども作ってみたりするようになりました。これがダンボールを使ったステーショナリーブランド、「rubodan」になります。

ーーこの「rubodan」プロジェクトは、海外でも活動をされていますが、どんな活動をしているのですか?

儀間:ダンボールは世界中にあるものなので、この「rubodan」でものを作るということを他の国でもできたらいいのではないかと思っていました。そう考えていたところ、開発途上国への国際協力を行っているJICA沖縄の特別派遣で、2010年にサモアに行かせてもらう機会を得たんです。

そこで初めてサモアのことを勉強したんですけど、サモアは小さい島のため、海外からの輸入品に頼った国でした。それでたくさんのダンボールが届くのですが、ゴミ処理場がきちんとしていないので燃やすところがない。きちんと処理ができないのに、輸入品は山ほどやってきているんです。それまでバナナやタロ芋といった自分の国で作った作物を食べていた人達が、輸入品を食べるようになったことで、ビニールやプラスチックといった土に還らないゴミが増えて、大変なことになり始めていました。そのことを知って、少しでもゴミを出さないようにするにはどうしたらいいのかを考えた時、ダンボールを再利用しようということになり、小学校で「rubodan」のワークショップをやらせてもらいました。みんなでダンボールを集めてきて、水につけて剥がして紙を作りました。

サモアでは美術の授業がないので、子ども達は学校で絵を描くことをしないんですね。さらに鉛筆と紙も少ない。だけどダンボールはたくさんあるので、そこから再生した紙を使えば絵も描けるよということを教えまして、それで子ども達と再生紙に絵を描いて、小さな美術館を学校に作りました。それが大きなきっかけとなって、2011年にブランドとして「rubodan」をスタートして、現在に至っています。

ーーサモアの子ども達の反応はいかがでしたか?

儀間:みんな、ダンボールが紙になるっていうことにとても驚いていましたね。そして、みんなで絵を描いたりするという環境がなかったこともあってか、全員で何かやるということを楽しんでいましたね。これは子ども達にとっても経験として良かったのかなって思います。僕は最初に子ども達の笑顔というご褒美をいただいてしまったので、途中でやめるわけにはいかないとその時に思いました。そして、「rubodan」はプロジェクトといっても、僕の中では作品と同じなんですよね。なので仕組み自体を作品にしていくという意識でこれからも続けていきます。

タイで行った「rubodan」のワークショップの模様

ーーすてきな活動ですね。では最後に今後の展望を教えてください。

儀間:日々ダンボールで作品を作り続けていくうちに、今は人物に対しての興味が出てきています。例えば、今回制作をしたレコードジャケットのデヴィッド・ボウイの作品は、顔のパーツがないんですよ。ないんですけど、たぶんみんなデヴィッド・ボウイの顔は見えていると思うんです。そういうふうにちょっと抽象的な表現もそうですし、ダンボールの色って人の肌の色にも似ているじゃないですか。なので、もっと人物にフォーカスしたダンボール作品を広げていきたいなと考えています。レコードジャケットもそうですが、過去に見た誰かの顔ってわりと覚えていると思うんですよね。だから、僕の作品では表情がなくても、作品を見た時にオリジナルの顔を思い出したり、または違う表情に見えることすらもあるかもしれない。そういう意味でも、作品を鑑賞した際の印象が増えるのは非常にいいことだと思いますので、新しい展開として、人物に力を入れて制作してみたいですね。

儀間朝龍

1976年沖縄県生まれ。名古屋芸術大学美術学部を卒業後、2004年より1年間のニューヨーク留学を経て、沖縄に帰国後、アーティストとして本格的に活動をスタート。これまでに数々のグループ展に参加をして、2018年に「流通と消費」をテーマに初個展「SOME POP」を開催し注目を浴びる。また使用済みのダンボール素材を再利用して制作したノートやレターセットなどを販売するブランド「rubodan」を企画。アジア各国を訪問しローカルのひとびとと交流しワークショップを開催したり、オリオンビールとタッグを組み、廃棄物ゼロを目指すことを目標にダンボールを再利用したステーショナリーセットなども販売している。

Instagram @tomotatsu_gima / @rubodan

http://www.rubodan.com

Photography Shinpo Kimura