これまでに北朝鮮、沖縄、イラク、東日本大震災被災地とさまざまな地へ足を運び、ジャーナリスティックな視点で、さまざまな光景を切り撮り続けてきた写真家の初沢亜利。彼が捉える写真に広がる光景は、一瞬にして見た者の脳裏に焼きつき、そして放たれるメッセージから、われわれは何かしらを強く感じさせられる。

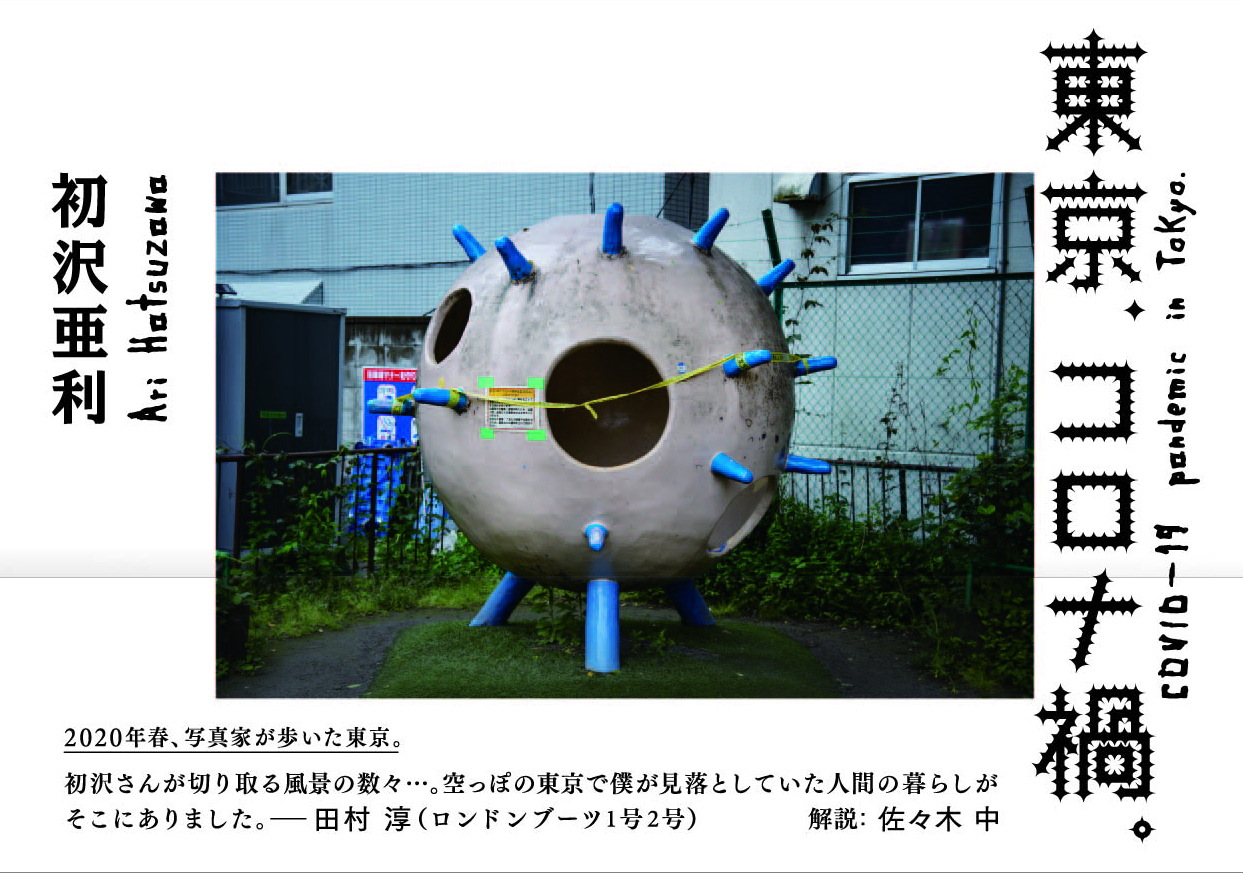

その初沢が2020年から2021年の約2年間にわたり、コロナ禍の東京を撮影した。ステイホームを強いられた東京の街をカメラを持って歩き回り、外の世界を撮り続けたのだ。そしてその集大成となる写真集『東京 二〇二〇、二〇二一。』が昨年末リリースされ、写真集に収められた作品を中心とした写真展「匿名化する東京」が、日本橋小伝町にあるギャラリー「Roonee 247 Fine Arts」にて開催された。本書は、日本の写真界における三大写真賞の1つ「第30回 林忠彦賞」を受賞。森羅万象を“美しく”撮る初沢の写真に、写真界をはじめジャーナリズムの世界からも注目が集まっている。

初沢が捉えた隠れたコロナ禍の東京の光景は、実に興味深い。初沢はコロナ禍の東京で何を切り撮ったのか。撮り始めたきっかけから、撮ってみて見えた東京のことなどを語ってもらった。

——2020年、2021年と、このコロナ禍の間はどのように過ごされていましたか?

初沢亜利(以下、初沢):この2年間、1日も自粛しませんでしたね。コロナ禍は、2019年の12月末くらいから武漢で始まり、年明けから日本に入ってきたのではないでしょうか。それからダイヤモンド・プリンセスの話になっていきましたが、収拾がつかなくなった2月29日、ダイヤモンド・プリンセスから下船を始めるということで、これは重要な場面になると思ったので、写真集にするなどは考えずに現場へ行きました。そこからは感染者数が増え、重症者数、死者数が増えていくという数字だけで見ていた気がします。当時はまだ数十人とかでしたので、確率の問題として感染する可能性は極めて低いのかなと考えました。そして2021年4月の緊急事態宣言によるロックダウンが始まった時も、「なぜみなさんこんなに怖がっているのかな」と僕には感じられました。

——初沢さんは冷静な判断をされていたようですね。

初沢:僕はイラクや北朝鮮に行っている時、どれくらいの確率で死ぬのかなって考えたんですよね。戦争が起きている状態であれば、死ぬ確率はコロナ禍の東京にいるよりもイラクにいるほうがはるかに高い。その確率が1万分の1になるのか、100分の1にリスクが高まるのか。1万分の1くらいならば安心しようかなとか、そういった習慣がついています。北朝鮮に行った時でも、よほどやってはいけないことをやらない限りは、無事に帰って来られるわけで。それで日本に帰って来ると「よく無事に帰って来られたね」などと言われましたけど、それはイメージの問題があると思います。人間って、何が怖いのかを冷静には考えることはなかなかできないですし、考えようともしない。それはコロナ禍に関してもそう。緊急事態宣言で自粛はしたけれども、イメージだけで煽られてしまった人達には正直、抵抗感はありましたね。

——今回の写真集を拝見して、実際にコロナ禍の東京を撮影し写真集を出版された写真家の方は、初沢さんの他にいないのでは思いました。

初沢:昨年の7月に写真集『東京、コロナ禍。』も出したのですが、僕の場合はスタートダッシュが早かったことに意味があったのかもしれません。日本にはカメラマンは何万人もいますけど、写真家となるとものすごく少ないんですね。それでSNSなどを見ていて、社会や時代を撮るという視点で、コロナ禍の東京を撮り続けている人が誰もいないと感じました。それならば、これは僕がやるしかない。

“時代の記録”は、誰かがしておかないといけませんし、他にいないなら僕がやるしかないと。なのでこの撮影は、誰かに頼まれたわけでもなく、自分としては勝手な責任感みたいなものを持ち始めて、それに背中を押されてこの2年間撮り続けられたということもあります。

——写真集には、メディアで大きく取り上げられたダイヤモンド・プリンセスが収められていました。撮りに行こうと考えたのは、意図的にでしょうか?

初沢:これは写真家としての自分と、ジャーナリスティックな視点で社会を捉える自分とが合わさったのではないかなと思います。このコロナ禍に生きていて、この瞬間は撮っておいたほうがいいと感じたので、僕は自分の意志で行ったのですが、現場には腕章をしているメディアの人達と僕しかいませんでした。この時に撮った写真で、前作『東京、コロナ渦。』に入れた僕らしいと思う作品があって、それはダイヤモンド・プリンセスから初めて下船する女性を取材しようと、世界中のメディアが取り囲むという状況を少し遠くから撮った1枚。このメディアのスクラム状態になっている光景がすごく異様で、自分にはすごく重要に感じました。この群衆も僕にとっては被写体になってしまうというのは、他とは視点が違うかなと思います。

「飄々と現れ、堂々と撮る」

——では初沢さんから見たこの2年間の東京では、ひとびとの心理はどのように変化していったと感じていますか?

初沢:先ほども言いましたけど、感染者数と恐怖心はまったく比例しないということですね。それが徐々にわかってくる。僕は「マスクなんかいらない」という運動をされている方々の主張に必ずしも賛同できませんけど、もう少し冷静でもいいんじゃないかと思うことはあります。全体的にコロナへの恐怖心が常態化しすぎていると言いますか。ただ僕が撮ってきた人達は、そういう意味では冷静な人達なのかもしれません。というのも、自粛している人は外に出てきませんので、街では撮ることができないわけですから。

——確かに、恐怖心が強い人は外出しませんね。ダイヤモンド・プリンセスもそうですが、思い出深い作品はありますか?

初沢:今回の写真展のキービジュアルにした顔を隠して自撮りしていた女性の写真は、撮っていて気になりましたね。それは僕の年齢の問題もあるらしいんですけどね。というのも、写真展に来てくれた20歳くらいの人達に意見を聞くと「この撮り方は、はやっていますからね」で終わっちゃうんです(笑)。僕の世代からすると、顔を隠したら撮る意味がないと思ってしまいますが、彼女達は違うんです。顔は隠すけど、ここに来たことは報告したいという、自意識と匿名性の不思議なバランスがあるわけです。

——おもしろい視点です。2人の女性がセルフィーをしている状況を撮ろうとはなかなか思いつきません。どう撮影されたのですか?

初沢:ここ最近使っている言葉で「飄々と、なおかつ堂々と」というのがあるんですけど、正に「飄々と現れ、堂々と撮る」ですかね(笑)。

——初沢さんはイラクや北朝鮮、沖縄などと、これまでさまざまな場所と状況下で撮影されていますが、常にそのような姿勢で撮影されているのですか?

初沢:それぞれのケースで異なります。東日本大震災の時は、なぜそこに行ったのかということにも意味がありましたし、実際、震災の翌日には現地に入っていたので、多くの死体がそこにある状況でしたから、「怖じ気づかずに堂々と」というのはありましたが、飄々とはいかない。ましてや北朝鮮なんかは堂々とでもなく、飄々とでもありませんでした。いかに案内人の気持ちをくみながら、そこで暮らしている人達からの目線の意味を理解するか。そういったことを繊細にキャッチしながら、カメラを向けました。沖縄では、写真を撮る行為は東京より楽ではありましたけど、しかし全般的に沖縄の人達は本土の人に抱いている拒絶感のようなものは常に根底に感じましたので、それと向き合う困難みたいなものはありました。

モノクロとカラーでは表現方法が違う

——そもそも写真を撮りたいなと思ったきっかけを教えていただけますか?

初沢:僕は大学時代に、写真サークルに4年生の終わりに入ったんです。当時は、何をやろうかなと自分探しをしている頃で、写真でもやってみようかなという感じでした。すると卒業ができないほどまんまとはまってしまいました(笑)。最初はモノクロフィルムを使って何も考えずに、街中でスナップ写真を撮っていました。それから写真展をしたり、卒業後には東京新聞で「東京ポエジー」という連載を持たせていただいたりもしました。その連載が写真家としての最初の仕事にもなりましたが、その頃はそれほど苦労もせず、楽しく撮っていたものが連載にまでなったという感じでした。しかし、同じようなことをカラーフィルムに変えて始めたら、その作品が全然評価されなくて。それで困った状況にはなりましたけど、ひとまずカメラマンになるしかないなと、スタジオに入りスタジオマンになって独立し、今に至ります。

——モノクロとカラーを撮影するのは、メンタル的な部分でも違ってきますか?

初沢:コントラストをつけてこの部分を見てほしいというのがモノクロ写真になると思うので、それは本来の社会(カラー)から逃走していくことになります。しかし、カラー写真というのは雑多ですから、何か1つのことを伝えようとする時は、いろんなものが入ってきて邪魔になってきます。逆に言えば、カラー写真では、どれだけ伝えたい要素を詰め込むことができるのかってことにもなってくるわけです。このようにモノクロとカラーでは表現方法が変わってくるので混ぜないことが多いのですが、今回の写真集では5%くらいモノクロ写真が入っています。

——写真展でも、カラー作品が並ぶ中に数枚モノクロ作品が展示されていました。

初沢:「なぜですか?」と聞かれたりしましたが、今回はただ単にモノクロにしたい写真をモノクロにしただけという気持ちもあります。例えば、恵比寿の日の丸自動車教習所を撮った作品があるのですが、本来の日の丸自動車教習所は真っ赤なのですが、オリンピックの時だけ卓球のボールのように真っ白になっていました。これなら色を消してすっと白が浮き上がってきたほうがいいと思ったので、モノクロにしました。

あとは、カラーにするかモノクロにするか迷った時は、SNSを使ってどちらがいいか聞いたりもしました。というのも、今回の作品は、撮ってすぐにSNSでアップしてきた写真ばかりなんです。なので、みんなと同じコロナ禍を生きるこの2年間で、僕がSNSで毎日アップして報告した写真を1冊にまとめたものにもなるんですよね。

美しいからこその皮肉

——そうなんですね。『東京 二〇二〇、二〇二一。』を見ていると、時が経つにつれさらに意味を成す写真集になっていくなと感じました。

初沢:それがこの写真集を生む最大の難しさでした。というのも、例えば10年後に見るための写真集を人は買わない。だから10年後に見るために今買ってくださいとはすごく言いづらいです。でも今回の写真展で、息子さんが生まれたばかりだという方がいらして、「10年後か、20年後に息子に見せたいので、息子の名前を入れてサインをしてください」と言われた時は、とても嬉しかったです。

写真家というのは、常に時間が経ったあとにどう見えるか、そんな感覚をいつも持ちながら撮影していると思います。それこそコロナ禍の写真というのは、みなさんもスマホなどで撮影れている。その状況下で写真家の名前を出して撮るという行為は、覚悟が必要でもあるし、時代を記録したということが残っていくということにもなる。そんな写真家の役割を、今回、改めて自覚させられましたね。

——いまだコロナの猛威は終息していない状況ですが、これからも東京の街は撮り続けていきますか?

初沢:少しペースダウンしていて、危機感を感じているところです。次に撮りたいテーマがあるわけでもないのですが、撮るのに飽きてきているのかもしれません。そこでカメラを変えたら気持ちも変わるかなと、昨年末に新しいカメラを買ってわくわくはしたのですが、それでも思ったより街へ出て撮ろうという気持ちになれなくて……。

実は東京を撮るということは、ずっと頭の中にあったけどもこれまで取り組んでこなかったんです。でも東京オリンピックやコロナ禍という要素が入ってきたので、写真家としては撮りやすい状況でしたけど、コロナ禍が終わり元の東京に戻っていくとなると、そこからどう東京を撮り続けられるかが勝負になるかなと思います。

——その東京は、初沢さんにとってどんな街でしょうか?

初沢:まだ答えられませんね。僕は東京の人間なので、まだうまく対象化できていません。なので、写真で答えを出していくしかないと感じています。ただ東京は、政治や企業といった権力が一極に集中している都市であることは間違いないです。だけど、その権力そのものを写真に写すことは難しい。そして東京自身が変わってきてもいますし、その変化をどう撮るかということもあります。

どのように変化してきているのかと言うと、東京だけでなく皮肉を込めて、日本人は“成熟”してきた。そして、優しい社会になってきているし、格差や差別がなくなることはないと思いますが、かなり減ってきていて、街や施設が清潔にもなって、障害者にとっても優しい配慮がなされてきている。しかしその中で野蛮さやエネルギー、猥褻さだったりと、そういったものはだんだんと失われ、削ぎ落とされてきていますよね。言い換えれば、平和な社会ではありますけど、写真を撮ってフォトジェニックになるかというとそうではない。人間の本質というのは善意に満ちあふれることはないと思うので、それがどこに向かっているのかというと“裏垢(=裏アカウント)”に流れていくわけですよ。その裏垢に行くと名前が伏せられているから、表面は優しいけど、裏垢では匿名化で汚れていく。

——それが写真展のタイトル「匿名化する東京」になっているのですね。

初沢:そうです。表向きいくら社会が良くなったとしても、人間の負の感情と正の感情の割合は変わらないんだろうなと。それは普遍的なことだと思いますし、その上で感情が表面から地下へ潜っていく。裏に潜っていったものは写真には撮りづらいですけど、いろんなものを撮影してきた2年間でしたので、このタイトルでいいかなと思いました。あと僕はきれいに撮らないと嫌なんですよね。写真は美しく撮らないと。なぜなら、美しいからこその皮肉なんじゃないですか。この今の社会を、この東京の2年間をこれだけ美しく撮れたというのは、1つの皮肉なんですよ。

初沢亜利

1973年、フランス・パリ生まれ。上智大学文学部社会学科卒。大学を卒業後、イイノ広尾スタジオを経て写真家としての活動を開始する。これまでに、東川賞新人作家賞、日本写真協会新人賞、さがみはら賞新人奨励賞受賞。写真集に『Baghdad2003』(碧天舎)、『隣人。38度線の北』『隣人、それから。38度線の北』(ともに徳間書店)、『True Feelings 爪痕の真情』(三栄書房)、『沖縄のことを教えてください』(赤々舎)、『東京、コロナ禍。』(柏書房)がある。

Twitter:@arihatsuzawa

■初沢亜利 「第30回 林忠彦賞」受賞記念写真展

(東京展)

日時:5月13日~19日

会場:富士フイルムフォトサロン

住所:東京都港区赤坂9-7-3 東京ミッドタウン フジフイルム スクエア

時間:10:00〜19:00(最終日16:00まで)

(周南展:林忠彦の生誕地)

日時:6月10日~19日

会場:周南市美術博物館

住所:山口県周南市花畠町10-16

時間:9:30〜17:00(月曜は休館)

(東川展)

日時:2023年1月14日~29日

会場:東川町文化ギャラリー

住所:北海道上川郡東川町東町1-19-8

時間:10:00~17:00(会期中無休 )

Photography Shinpo Kimura