カルチャー、ライフスタイル、ファッション、社会運動など幅広いジャンルの執筆活動をし、著書『Weの市民革命』では若者が率先する「消費アクティビズム」のあり様を描いたNY在住の文筆家、佐久間裕美子。キラキラした世代と描かれることも多い一方、気候変動や所得格差など緊急の社会イシューとともに生きるZ世代についての解説を求められる機会が増え、それなら本人達の声を聞き、伝えたいと考えるに至ったことで持ち上がった〈佐久間裕美子 × Z世代〉の対談企画。

第2弾の対談相手は、NO YOUTH NO JAPANの代表理事を務める能條桃子。後編では留学先のデンマークで体験した「メンタルヘルス」の重要性、“We”、“私達”に潜む同調圧力、社会の問題をジェンダーのレンズを通して話していくことの重要性について語る。

「機械じゃなくて生き物なんだな」と実感

佐久間裕美子(以下、佐久間):(中編からの続きで)「メンタルヘルス」に関して、デンマークの体験から学んだことってどういうことがあるかな?

能條桃子(以下、能條):私はデンマークに留学に行って、メンタルヘルスとか、どう生きたいかっていう感覚がすごく変わりました。デンマークに行って、「あ、自分って機械じゃなくて生き物なんだな」ってようやく思えた。その前、日本にいた時に病院に行っていたわけではないんですけど、落ち込んでいたんです。社会に対する問題意識はあるけど、自分は何もできていないて嫌になってしまったり、朝起きられない、学校に行けない、とか。すごく楽しくてなんでもできる時期と、何もやりたくない時期がある感じで、それがすごく嫌だったんですよね。ちゃんと日々をこなせていない感じがして。でも、デンマークに行ったら、まず生活がすごくゆったりしているから、あまり“できない”っていう感覚にもならないし、できなくなってもまあ仕方ないかって思えたんです。学校の雰囲気がそうさせていたのかな。

佐久間:こなせていない感じというと、子供に課されることが多いってことかな?

能條:どちらかと言うと、日本の大学では周りの友達がすごくいろいろなことをこなしているように見えて、周りと自分を比べてしまっていたからなのかなと思います。

佐久間:なるほど。ではなぜデンマークはゆったりとした雰囲気が流れているのに、きちんと学びを持たせることができているんだろう。

能條:嫌なことをがんばって乗り越える、っていうメンタリティがないからかな。デンマーク人の友達を見ていて、嫌なことに向き合うためのエネルギーがまず存在しないんだなっていうのは思いました。できないことに対する諦めのスピードが早いというか。なので逆に、私は一緒に暮らす上で心地良くないなって思う部分もありました。例えば部屋の片付け。基本みんな苦手で、それに対して「しょうがないよね」っていうスタンスなんです。「もうちょっと一緒に頑張ろうよ」って思うことが時々あったりもするんですが。デンマークへ行くまでは日本のことを嫌だなって思っていたけど、意外と同じ場所で育った人とは付き合いやすいことに気がつきました。

心地良さに関するところはたくさんあります。パーティーの次の日にみんなで片付けをしても、やっぱり片付け方が甘いし、そもそも最初からゴミ箱を設置しておけば楽なのに、1回全部散らかしてから翌日片付けるやり方が合理的じゃないなって思ったり。お皿も、都度洗えばすぐ終わる話なのに、みんな洗わずに溜めていくから山になるんです。ただ、片付けや皿洗いを、みんなで音楽をかけながら1時間でパッと終わらせよう、楽しく済ませよう、っていう文化なんだなと思いました。私は毎日こなしていきたいタイプだったな、という感じです。

佐久間:その環境で、「自分は生き物だった」って実感したわけだよね。

能條:そう、人間なんだなあって。今までは、自分のことを、毎日同じパフォーマンスを発揮することができる人間だと思っていたから、そうである必要はないのかもしれないって学びました。あと、デンマークは、私が持っている青くさい正義感に対して「いいね」って言ってくれる環境でした。日本にいる時は、賢く生きるために、既存のルールに上手に乗ることが大事だったし、私自身それができないタイプではなかったからこそ、「この評価軸はなんだろう」って探って、こなしてしまうようなところがあったんだと思います。でも、デンマークの学校生活の中では、そういった評価軸がなければ、成績もテストもない。先生や発言力のある子の顔色をうかがっても何も出てこないから、自分が楽しく過ごすしかなかったんです。その時に悟りました。

佐久間:確かに。海外に行くと、みんなすごくエンカレッジはしてくれるけど、「この人が褒めてくれる」っていうような承認はないもんね。

能條:そう。でも、私が今思ってることって私にしかない視点なんだって気づく場面もあって、それをアイデアとして出すと周りがサポートしてくれたり「いいね」って言ってくれる。私が外国人だったからかもしれないけど、「こっちの方が良くない?」って提案することができて、それに対する承認が自信に繋がったと思います。日本だとみんな、社会を良くしたいけど就職活動の方が大事だよねっていうスタンスだったから。デンマークの人は誰も日本の就職事情を知らないから、その環境に飛び込んで初めて、自分がすごく小さな価値基準の中にいたんだなって気づけました。

“We”、“私達”に潜む同調圧力

佐久間:その体験を経て、自分が何のために生きているのか、みたいなところは、何か結論はあった?

能條:結論は、何を集めるかよりも、「自分が何をできるか・与えられるか」にフォーカスして考えた方が楽しいし、自分の精神が安定するってことですね。日本では、この大学、この企業の社員とか、良いラベルや肩書きを手に入れることで自分に自信を付けようっていう考え方をしていたけれど、そんなものはデンマークに行ったら全く通用しなかったし、物事の本質ではなかった。それよりも、この中で自分はどういう役割ができるのか、もっと外に目を向けた方がいいなって思うようになりました。あとデンマークに行って、すごく日本が好きだったんだなって気づきました。

佐久間:どういうところが好きだった?

能條:家族や友達がいるっていうのはもちろんあるし、あとはさっき言った掃除のストレスとか生活習慣が結構大きくて、自分にとっての当たり前は育った場所の文化で形成されているから、なんとなく社会で共有されているメンタリティという意味では、日本の方が生きやすいなと感じました。もう1つ、デンマークに行って、日本のことを変えられるのは私しかいないと思いました。友達と気候変動やジェンダーの話をしていた時に、日本人は私一人でみんな日本に対して怒ってくれるけど、この子達が声を上げるより私が声を上げた方が、圧倒的に変えやすい位置にいるんだなって思ったのは大きいかもしれないです。

佐久間:なるほど。桃子さんに1つ、“We”という言葉についてアドバイスをもらいたいんですけど。私の感覚で言うと、みんなでいたわり合ったり、例えば取り残された人をみんなで助け合ったりする社会をイメージした時に、連帯の意味で“We”、“私達”って言葉が出てくるんだけど、一方で、“We”から同調圧力を感じる人もいるらしいんですよ。なかなかうまく伝わらないなと思っているところなんだけど、桃子さんだったらどういう伝え方をする?

能條:同調圧力、確かに。NO YOUTH NO JAPANでも“私達”って言葉を使うんですよ。“私達の生きたい社会を作ろう”って。友達と話していて、自分が良ければあとはなんでも良いって思っている人はあまりいないけど、自分の周りの半径数メートルが幸せであれば良いな、それくらいの小さな幸せを作りたいなって思っている人は多い気がするんですよね。“We”や“私達”って言われて、どの範囲をイメージするか、みんな違うのかもしれませんね。

佐久間:半径数メートルの中でも、例えば友達が突然障害者になったとか、シングルマザーになったとか、そういう可能性っていくらでもあるんだよね。そういった想像力をみんな持てたら良いなって思うよね。

能條:難しい。私、デンマークと日本でかなり違うなって思ったことがあって、デンマークは、税金を払っている人という意味でのデンマーク人、という認識が強いんです。人種的な枠組みよりも、デンマーク社会を作っているメンバーっていう意味での愛国心とか連帯感みたいなものがあって、その根幹はなんだかんだ福祉国家であることだと思うんですよね。消費税は高いけど、その代わりにすごく充実した福祉がある。デンマーク社会の税制が、法人税が安くて、消費税・所得税が高いから、基本的に個人が社会に払ってシステムを構築している感覚が強いんです。個人と社会が直結しているというか。日本だと、個人がいて、家族があって、地域があって、社会、というように、個人から社会にいくまでに何層か層があるんですよね。社会規模での“私達”っていう概念を個人が持ちづらい原因って、この社会構造にあるんじゃないかなって思います。

佐久間:ちなみにNO YOUTH NO JAPANが言う“私達”はどういうイメージ?

能條:きっぱりとは決めていないです。一番広くだと“日本社会を生きる私達”なんですけど、”政治や社会にもう少し関心を持って、今の社会を良くしていきたいよねって思う私達”、くらい意味に幅を持たせています。ただ、ジェンダーや気候変動関連を頻繁に発信していると、「“私達の”とか言ってるくせに、その中に含まれてないですよね」って意見が来たりするから、状況としては佐久間さんと同じですね。

佐久間:課題だね。

能條:“We”や“私達”に抵抗を感じる人が生まれる理由も、社会構造によるものですよね。社会によって連帯しづらくさせられている。それこそ雇用の正規と非正規の違いを作られていたり、ジェンダーも向こうから男対女にさせられている感じ。

佐久間:そうだね。ジェンダーの話って、たまたま生まれる時に引いたカードがそれだったくらいのことのはずだし、そもそも男性と女性だけではないのにね。この社会に生きるみんなの問題として考えられることが理想かなと思うんだけど。

私は桃子さんのNO YOUTH NO JAPANを初めて見た時からすごくシンパシーを感じていたし、“みんなの社会”っていう感覚が似ているなと思ったので、これからも連帯したいです。

能條:ぜひ。でも難しいですよね。“私達”を強く感じちゃうって、結構意外でした。

佐久間:そういったコメントが付いたことはすごく少ないんだけど、でも言われると考えちゃうよね。

能條:“公”と“公共”が違うように、“私達”の意味を誤解されてる可能性はありますよね。上から支配される、村社会的で権威性のある“公”と、みんながフラットで支え合う、基本が同じ”公共”とって、別だけど同じものだと思われがちじゃないですか。“私達”の概念も、“公”寄りのものだと思われているのかもしれない。こうやって論理的に「こういう意味です」って言ったらわかってくれる人もいるのかなと。

社会問題をジェンダーのレンズを通して話していく

能條:最後にもう1つだけ。ジェンダーの問題は、日本だと世代間で差がすごく顕著だなと思います。この問題に取り組む人達の姿勢にも変化があるし、その世代ならではの役割のようなものがある気がします。例えば、性別を理由に同じ雇用スタイルにすら入れてもらえなかったとか、それが当たり前で表立って許されていた時代から、今は「いやそれはおかしいだろ」って、男女問わず一般的な感覚として共有できるようになってきている。もちろん小さな差別はたくさん潜んでいるんだけど、建前的にジェンダー平等が当たり前の価値観として受け入れられている時代に育ったからこそ、むしろその価値観に拒否反応を示してしまう男性の気持ちも少しわかってしまう。わかるって言ったら駄目なんだけど、でも20代の特に男性の方が、女性活躍政策に対してネガティブな姿勢が多いっていう、「男性の方が生きづらい」って思ってる若者の多さって、この時代特有のものだと思うんです。

性別役割分業とかを無くすことで、みんなが楽しく生きられる社会を目指そうよ、というものなのに。今までは女性の権利を訴えるために「女性のために」って声を上げることが必要だったけれど、これからはもっと「どうして男性にもこの価値観が必要なのか」っていうアプローチが必要な気がします。今女性が下、男性が上っていう構造があって、でも男性の全員が上に来れているわけでは全くない。これから次のフェーズに行くには、この権力勾配の上位にいるのは一部の男性であって全てではないんです、っていう説明とか、そのナラティブを作っていくことがきっと必要だと思います。世代で区切るのは嫌だけど、それが私達の世代の役割なのかなって、同世代のフェミニスト達で話すとなりますね。

佐久間:みんなジェンダー規範から解放された方が良いよね。この間凶悪事件が起きた時に、加害者ができる構造を指摘して炎上していた人がいたんだけど、加害者を庇うという意味ではなくて、その構造があるという指摘自体は正当なものだとも思ったんです。貧困や格差の問題と地続きなわけだし。ジェンダーだけでは語れない、全ての問題に繋がっている話なんだっていうナラティブはまだまだ足りないかなって思う。

能條:社会の問題をジェンダーのレンズを通して話していくことが大事だと思います。ジェンダー平等のレンズで見る、が次のフェーズかな。ジェンダーは、1つの政策として語られちゃうけど、本当は他の政策にジェンダーのレンズを持っていくことが大事。

今までは、ジェンダーについて語れる人が少なかったから、政治の世界でも1分野として確立することが必要とされていた。しかも政治家は女性が1割しかいなかったら、その女性達は女性のための政策をやらざるを得ない。だって他に誰もやっていないから。でもだんだんと知識を持つ人が増えていけば、新しい分野だった“ジェンダー平等”は飽和する。その視点を他のいろいろな政策に持って入っていって、そこでようやく実現することがあるから、そのフェーズに移れたら良いなって思います。

能條桃子(のうじょう・ももこ)

一般社団法人NO YOUTH NO JAPAN代表理事、慶應義塾大学院生、ハフポスト日本版U30社外編集委員。デンマーク留学中に現地の若者の政治参加の盛んさに影響を受け、選挙や政治を分かりやすく伝えるInstagramメディア「NO YOUTH NO JAPAN」を立ち上げ、若者の政治参加を促す団体NO YOUTH NO JAPANを設立。国政・地方選挙の投票率向上施策や政治家と若者の対話の場づくり、イベント実施などを行う。慶応義塾大学大学院で学びながら団体の代表理事を務め、社会問題について意見を発信する。近著に『YOUTHQUAKE:U30世代がつくる政治と社会の教科書』(よはく舎)。

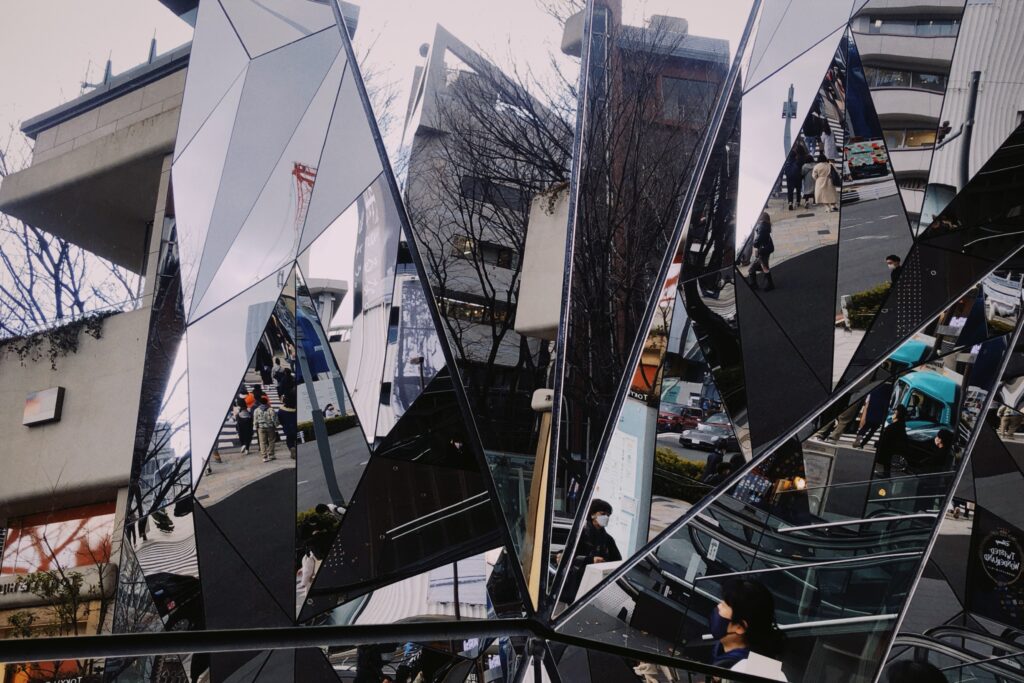

Photography Kyotaro Nakayama

Text Nano Kojima