120年以上前、明治政府に禁止され次第に消滅したとされる沖縄・奄美で女性の手の甲に深青色の文様を施した風習「ハジチ(針突)」。成人や結婚などの通過儀礼や魔よけとして、多くの女性のあこがれとして存在していた琉球王国の歴史に関係するハワイ文化の存在とは。ハワイで生まれ育った沖縄4世の作家リー・トノウチが、ハワイ独自の言語、ハワイクレオールあるいは「ピジン」の成り立ちとともに、「ハジチ」に関する体験談などを交えながら、多様性の一端について語る。

何も語られないまま、失われようとしていた「ハジチ」の歴史を明らかにする旅の始まり

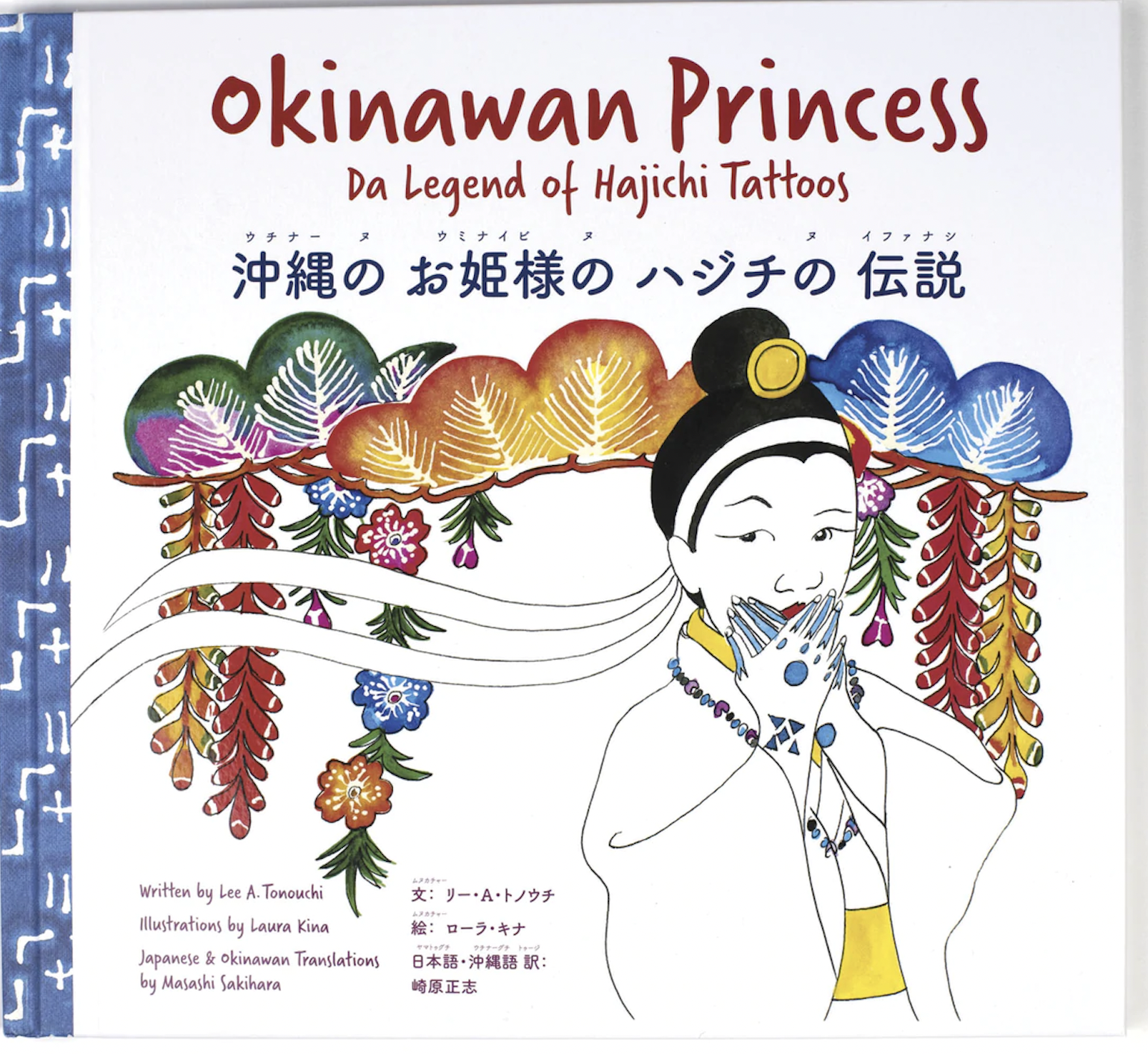

「ニューヨークには2000年に行ったきりだけど冬は寒すぎて、とてもじゃないけど住めないよ」と笑みを浮かべながら、アロハシャツに身を包んだハワイ在住の作家リー・トノウチは語り始めた。トノウチが児童書『Okinawan Princess: Da Legend of Hajichi Tattoos/沖縄のお姫様のハジチの伝説(以下、沖縄のお姫様)』(2019年)を執筆したのは、トノウチの曽祖母の手に沖縄の女性達が施していた「ハジチ(針突)」があったことがきっかけ。幼少時代は曽祖母のハジチが何を意味するのかわからず、何かの病気なのではないかと心配したそうだが、誰もその意味を教えなかった。

この理由を裏付けるように、トノウチが出版した詩集『Significant Moments in da Life of Oriental Faddah and Son/オリエンタルファダと息子、人生の重要な瞬間(以下、オリエンタルファダ)』(2011年)には、曽祖母がいつも手の平を返していたことを母親に尋ねた時に、「1908年に曽祖父母が沖縄からハワイに移住した時、周りには誰も『ハジチ』をしている人がいなかったため、曽祖母はとても恥ずかしい思いをした」ということが記されている。また、トノウチは、別名「ダ・ピジン・ゲリラ(Da Pidgin Guerrilla)」としてハワイピジン語を啓蒙する作家として知られ、『オリエンタルファダ』にはハワイピジン語話者、オキナワン・ハワイアンとして生きる中での体験や記憶が家族との日々とともに綴られている。

ある時、トノウチはオンラインでシカゴ在住のアーティストで、ハワイ出身の沖縄系3世の父をもつローラ・キナのプランテーション労働者を描いた一連の作品の中に、「ハジチ」のある女性達を見つける。キナは、当時トノウチが見つけた沖縄系アメリカ人アーティストで沖縄をテーマに作品を作っている唯一の作家であり、トノウチが「『沖縄のお姫様』を一緒に作らないか?」と連絡すると、彼女はトノウチの存在を知っていたために、出版の話はスムーズに進んだ。

ここから、何も語られず失われつつあった「ハジチ」の歴史を明らかにする旅が始まる。キナは沖縄に何度も足を運び『沖縄のお姫様』の沖縄語・日本語の翻訳をした崎原正志とともに、ワークショップへ何度も参加したり、図書館でハジチに関する日本語の書籍を探したものの、決定的な情報は得られなかった。トノウチは「10年前はハジチの文献を見つけるのがほぼ不可能だった。でも、今は多くの情報が出てきているから調べるのが簡単になった」と振り返り、ハジチの企画展や記事が見られる現在を「嬉しく思っている」という。『沖縄のお姫様』は増刷するほどの反響を呼んでいるが、一番見せたかったのは亡き祖母で「見せたらとっても喜んだと思うんだ。それが一番の心残りだね」と語る。

アメリカ本土の価値基準を文化の成り立ちが異なるハワイに持ち込む行為は、日本本土と沖縄との関係を彷彿させる

トノウチは話し上手でインタヴューの話題は多岐に及んだが、一番興味深かったのは『沖縄のお姫様』を読んで、アメリカ本土からハワイに「ハジチ」を入れにきた沖縄系アメリカ人・マリコの話だ。もともとハワイに住んでいたマリコは、日系アメリカ人のタトゥーアーティストに『沖縄のお姫様』の話をすると、「そのアーティストは日本人が沖縄の人達にしたこと、『ハジチ』の文化がなくなってしまうことに罪悪感を感じ、彼女に無料でタトゥーをしてあげた」という。この話を真剣な面持ちで話した後、トノウチは「でも彼が入れてあげたのは片手だけね。タトゥーは費用がかかるから」と冗談混じりに付け加えた。

また、先述の通り、トノウチは「ダ・ピジン・ゲリラ」としてハワイピジン語の書籍を複数出版していて『沖縄のお姫様』はハワイピジン語、ウチナーグチ(沖縄語)、日本語で書かれている。その理由は地域語の文化を存続させること。地域語の話者に対しての不当な差別や偏見の問題は未だに存在する。『沖縄のお姫様』の中で、ハワイピジン語学者のケント・サコダは「1920年代頃までに、ハワイクレオール語は日常生活語としての地位を確立し、れっきとした語彙や文法体系をもった一言語として発展しました。しかし、英語至上主義の昨今、ハワイクレオール語は、教養のない労働者階級の言語であるという不当な評価を受けているのが現状です。皮肉にも、ハワイクレオール語話者自身の間違った評価によって自らが差別や偏見を受けており、このような間違った考えが、ハワイクレオール語を危機言語におとしめてしまう可能性も否定できません」と、その内情を語る。

アメリカ本土の価値基準を文化の成り立ちが異なるハワイに持ち込む行為は、日本における本土と沖縄との関係を彷彿させる。沖縄本島で使われている日常語の中で、ウチナーグチには6つの主要な先住言語(シマクトゥバ)が存在し、地域によって使われ方が異なり、『沖縄のお姫様』では「琉球諸語は消滅の危機に瀕する言語」と警鐘を鳴らす。

キナは、「現在の沖縄の若い人達は日本語を話し、自分達の伝統的な言葉は学んでいません。沖縄の言語学者はネイティブ・ハワイアンのハワイ語イマージョン教育と言語復興運動から学んでいます」と語り、トノウチ等の地道な活動がそのような状況の中では重要な意味をもたらしていることを示唆する。

『沖縄のお姫様』は、沖縄の「ハジチ」とハワイピジン語の歴史をたどり、消えつつある文化を復活させようとすると同時に、2つの歴史と現在を対比することで、現代社会のあり方を問い直すきっかけにもなっている。

日本語と英語から生まれた「ハナバタ」というピジン語。多様性の中から生まれ、使われてきた言葉の魅力

2015年、米国国勢調査局によりハワイピジン語はハワイの公用語に正式登録された。トノウチは英語学専攻で修士号を持つ元教員でもあるが、それまでハワイピジン語話者として、差別を目の当たりにした経験がある。「学生時代に英語が話せなければ、大学にも行けない、仕事にも就けないと言われていた」という実態もある。正式な公用語登録後、生活の変化についてトノウチに聞くと「偏見は減ったと思うね。1980年代は、公立学校はハワイピジン語を排除しようとしていた。沖縄で行われた方言札(日本標準語励行のために沖縄各地の学校で用いられていた罰札)と似ている。ハワイ文化にとってのハワイピジン語の重要性を感じている人がいる反面、同じくらい反対意見があるんだ。口に出さなくなっただけで、まだ偏見はあるだろうね」と語った。

具体的にハワイピジン語と英語の違いは、例えば“Da kine”は“That kind (そんな感じ)”、“Howzit”は“How is it?(元気?)”等があげられる。先住民のハワイ語に加え、英語、中国語、 韓国語、日本語、琉球語、ポルトガル語 、スペイン語、タガログ語などを母語とする移民の存在もある。トノウチの幼少時代、祖母に「ハナバタを拭きなさい」と言われ、鼻をかんだ話をしてくれた。当時は日本語だと思ったそうだが、後にハワイピジン語の研究家となり、“ハナ”は日本語の鼻、“バタ”は英語のバターが語源と知った。トノウチは「こうやってハワイピジン語は生まれ、使われてきた言葉」と語るが、娘達は学校で英語を勉強しているので、ハワイピジン語を教えるのは難しい。「娘が初めてハワイピジン語を喋った時のことは今でも覚えている」という。当時、幼かった娘が自分で描いた絵を妻に渡した時に「パパの絵はいつ描いてくれるの?」と聞くと、娘は無愛想に「Nah-tin(何もない)」と言ったという。“Nah-tin”は“Nothing”と同意である。トノウチは、ハワイピジン語が少しずつ使われなくなっていく可能性があるかもしれない現実を受け入れながら、オキナワン・ハワイアンのコミュニティーで琉球文化や言語に触れ、友達と“ハイサイ”と挨拶し合う娘達の姿を温かく見つめる。

日本やアメリカに限らず、若い世代の生き方や価値観の多様性が加速している現在、オキナワン・ハワイアンも同様だ。トノウチは「私が子どもの頃は、毎日家の中で祖父母が沖縄の音楽をかけていたし、ウチナーグチが滅びつつあるなんて思いもよらなかった。今、沖縄の人のほとんどがウチナーグチを話さない代わりに、ブランドン・ウフグスク・イングなどのハワイの若者達がウチナーグチを教えている。昔だったら、沖縄に引っ越すしか学ぶ方法がなかった」と、ウチナーグチ存続のための現況を語る。

言語教育の活動以外にも、若い世代によるダンスや音楽を通してより多くの人達の関心を集める沖縄フェスティバルが開催されている。「私が子どもの頃は、沖縄の伝統文化に関する活動をしているほとんどがシニアだったから、“年寄りのもの”と思っていたけど、今は若者も積極的だ。それに感化されて、私も参加したいと思ったね。娘達は、『ハワイ・オキナワ・クリエイティブ・アーツ』の高校生達がやった沖縄の獅子舞踊りをイベントで見てから、獅子舞について学び始めた。次女は三線(さんしん)を習い始めたよ」という。

最後に、食がその国の歴史や文化を知るきっかけになるという人もいるが、ハワイは食文化も多様だ。ロコモコやアサイーボウル、ポケ丼はニューヨークでも爆発的に人気となった。トノウチはハワイの知る人ぞ知るローカルフードについても執筆している。「ネットがあるから、私よりいろんなことを知っている若い旅行者はたくさんいるよ、特に日本人は本当に詳しい!」と言いながらハウオリペーストリーのローカルフード「モチサダ」を教えてくれた。「モチサダ」はポルトガルからハワイに伝わったマラサダと餅のように柔らかいモチドーナツのハイブリット。多様性に溢れたハワイの食文化にも、これまで進化してきたピジン文化の成り立ちとが重なるのだ。

リー・A・トノウチ

ハワイ生まれハワイ育ちの沖縄系4世。作家・編集者。ハワイピジン語(ハワイクレオール語)を一言語として法的に認めることを提唱した「ダ・ピジン・ゲリラ」で知られる。ハワイの「ピジン」が創造的で学術的な執筆の両方に適切な言語であるという考えを推進。『Significant Moments in da Life of Oriental Faddah and Son(オリエンタルファダと息子、人生の重要な瞬間)』(2011年)はアジア・アメリカ研究協会による文学賞の詩・散文部門を受賞し、児童書『Okinawan Princess: Da Legend of Hajichi Tattoos・沖縄のお姫様のハジチの伝説』は、スキッピング・ストーンズ名誉賞を受賞。脚本を手がけた舞台『スリーイヤーズ・スイムクラブ』は、ロサンゼルス・タイムズの批評家に高く評価された。

Instagram:@pidginguerrilla