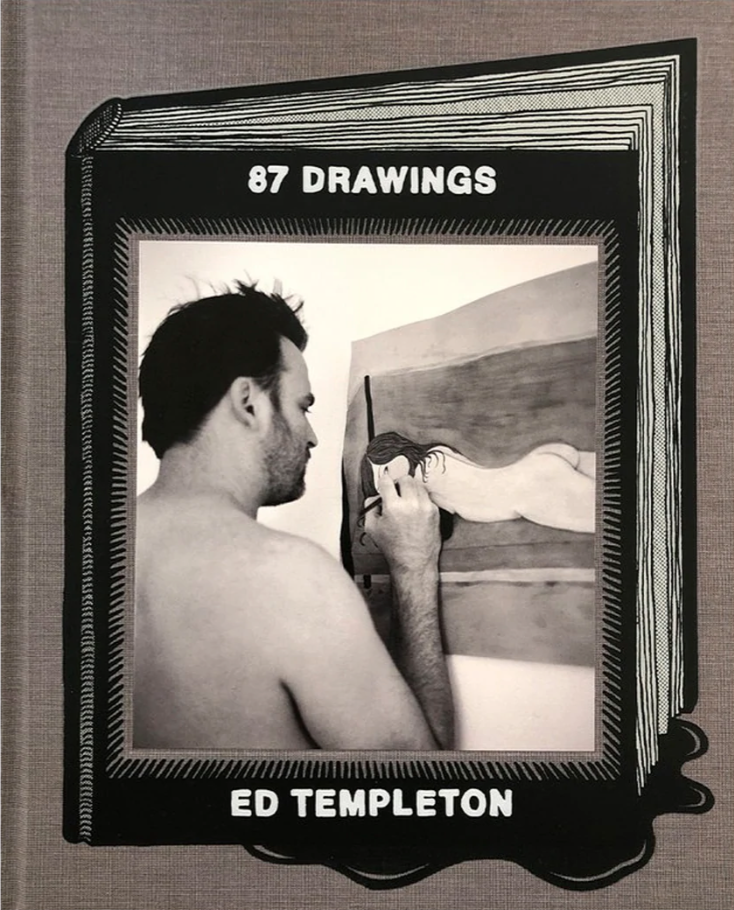

エド・テンプルトンが先月「ブックマーク」で作品集『87 DRAWINGS』の発売を記念したオンライントークを開催した。同作は、1990年から30年以上にわたって制作されたドローイングスタイルをまとめた回顧作とも言える作品集で、妻でコラボレーターでもあるディアナ・テンプルトンのポートレイトとエドの自画像等、よりパーソナルなドローイングが収録されている。当日のモデレーターを務めたのは、エドとも親交の深い編集者・ライターの竹村卓と写真家の平野太呂。3人のトークから、出会いや新作の制作背景について振り返る。

“LOVE&HATE”を愛すること

エド・テンプルトンが作るアート作品はスケートボーダーの神髄に似ていると思うことがある。普段の街を傍観して、その風景に馴染んでみたり、はみ出てみたり。ストリートで笑ったり怒ったり。幸せだったり苦しんだり。彼は「トイマシーン」というスケートブランドを運営し、プロスケートボーダーとしても憧れの存在だから、彼が捉えた写真や描くペインティングを僕はひいき目で見てしまっているのかもしれない? と思い、改めて彼の作品を見直すがやはりそうではないといつも思うし、その魅力は僕にとってずっと変わっていない。モニター越し、久しぶりに会うエド。さて今回はどんな話が聞けるのだろうか?

竹村卓(以下、竹村):コロナもあったし、エドに最後に会ったのは、だいぶ前になるね、10年近く前になるかな。

エド・テンプルトン(以下、エド):久しぶりだよね、覚えてるよ。

竹村:今もオレンジカウンティのハンティントンビーチに住んでるの?

エド:今も住んでるよ。ハンティントンビーチってすごくクレイジーな場所で、保守的で共和党を支持していそうな人も多くて、このコロナのパンデミックの時も言うことを聞かなくて、誰もマスクもしてないし、あまりお互いに敬意を示さない。ちょっと変わった場所なんだ。

平野太呂(以下、平野):でも、ずっとエドはそこに住んでるから街が気に入ってるんだよね?

エド:今、住んでいる街が、僕の写真とかアートのインスピレーション源になっていることが多くて、多分その理由は、好きであると同時に嫌いだからなんだろうと思う。その街の中で嫌だなと感じることもインスピレーションになったりするんだ。

平野:エドが完全に“Hate”な気持ちがない“Love”ばっかりの街に住んだら自身の創作は止まってしまうのかな?

エド:必ずしも嫌いな部分がないとアートが作れないわけではないけど、ここに長く住んでるし、家族もいる、スケートを始めた場所でもある。僕達にとって、好きでもあり、嫌いでもあるというこの街との関係。ここには海もあって美しい場所でもあるよ。この街に住んでいることで、怒りがあるとかそういうことではない。どこに住んだとしても、そこに住んでる人達を批判しつつ、祝福したいっていう気持ちがあるので、どこにいても同じだと思う。

「自分の想像と写真を組み合わせて作品を描いている」

竹村:まず、今回の作品集『87 DRAWINGS』が出て、初めてエドのことを知った人もいると思うので、基本的な質問からしたいんだけど。

エド:もちろんだよ。

竹村:前にインタビューした時に、スケートと出会う前は「忍者が大好きだ」って言っていたけれど、そこからどうやって、スケートに興味を持った?

エド:(笑)。たしか11歳か12歳くらいの時、街でスケートしてる子どもがカーブをオーリーとかしていて、スケートボードに乗ったまま、ジャンプができるなんて信じられないと思ったんだ。それが始めるきっかけだったんだけれど、スケーターとしては11、12歳って結構遅いほうだと思う。 そしたらスケートをやっているというだけで他のスケーター達が僕を歓迎してくれたんだ。スケートをしていなかったら怖くて声もかけられないような年上の人とかもみんなすごく優しく受け入れてくれてさ。それからパンクミュージックを聴いたり、スケートの世界にのめり込んでいった。だから、僕の身に起こったすべてのことは、ある日突然スケートをしようと思ったから起こったことだと思うんだ。そしてこのクレイジーな世界に迷い込み、40年経った今でもこんな感じだよ。

竹村:エドがスケートを始めた頃のスケートシーンはどんな感じだった?

エド:スケートを初めた頃のシーンは大きくなかった。ただ、南カリフォルニア、ハンティントンビーチって当時からスケーターやサーファーは多いから。でもそれが必ずしもクールだったわけじゃないよね。スケートやってるとけんかを売られそうになることもあったよ。でも「ヴィジョン」が隣のコスタメサにあったし、スケートカルチャーが身近だったし、そういったスポンサーをしてくれる会社があったんだ。それにゴンズ(マーク・ゴンザレス)も近くに住んでいたので、環境としては最高だったと思うね。

竹村:なるほど。今もスケートをしてるし、エドは絵も描いていて写真も撮っているね。写真と絵はどっちを先に始めたの?

エド:最初に始めたのは絵だね。1990年から制作を始めたんだけど、子供の頃からずっと好きだった。プロスケーターになってからヨーロッパにツアーに行って、現地でアートに触れて、刺激を受けて自分も画家になろうと絵を描き始めたんだ。写真はその4年後に始めたんだ。

竹村:絵を描くことにはどう興味を持った? 誰かの絵に影響を受けたとか?

エド:アートブックを見ていたからかな。僕が住んでいたエリアは美術館がなかったんだ。ただ、僕の祖父母がよくロサンゼルスの美術館に連れて行ってくれたんだ。幸運なことにそうやってアートに触れる機会があった。主に画集を見ていたんだけど、ドイツのエゴン・シーレの絵を見た時に刺激を受けたんだ。それから、ツアーでヨーロッパを訪れたら美術館や公共の場にもアートが溢れていて、自分も画家になりたいと思った。18歳の時で、ナイーヴな感情もあったけど、絵を描きたいと思ったんだ。特にエゴン・シーレやいろんなアーティストの本を読んで、画家になるのはロマンティックでクールだと思った。それがきっかけで絵を描き始めたんだ。

竹村:今回の作品集『87 DRAWINGS』について聞きたいんだけど。オレンジカウンティのハンティントンビーチに住んでいて、エドの作品にはその街を題材にすることが多いなと思っていて、良いところと悪いところをフラットな視点で描いているところが僕は好きなんだけど、ハンティントンビーチにはサーファーがたくさん集まり、商店もたくさんあったり。そんな自分が生活する街をどのように見てるのかな?

エド:昔からハンティントンビーチの桟橋やその周りでよく写真を撮っていたんだ。最初の頃、誰かを描く時には被写体に座ってもらって描く、ポートレイトのような感覚が多かったね。最近は自分の写真を元に絵を描くことが多いよ。それと複数の写真をフォトショップで重ね合わせてコンポジションを作って、それを絵に描いてみたり。そうすることによって細かいディテールまで見られるようになったんだ。最近描く絵には床に落ちているゴミや洋服のディテール、植物も描いて表現している。最近は写真と絵が1つになってきていると感じる。

竹村:確かにディテールが細かい作品も多いね。

エド:例えば、最初に見せた絵は、妻のディアナが車を運転している時に僕がiPhoneで車窓から撮影した景色が元になっているんだ。信号からぶらさがっているうさぎのぬいぐるみとか、床に落ちているゴミとかはそこに写っていなくて自分が後からつけ加えたもの。2枚目のこの絵の手前にいる自転車に乗っている女の子は想像して描いていて、背景の建築は写真を元に描いている。そうやって自分の想像と写真を組み合わせて作品を描いている。

竹村:それはおもしろいね。

エド:そうなんだよね。最近はそういういろいろなものを足したりすることが楽しくなってきて。以前はさっき見せたシンプルなドローイングが多かったんだけど、いろいろな要素をミックスすることで、作品にレイヤーができて、自分の中では“おおげさな現実”というか、真実とステートメントが共存している作品になっているのがおもしろいって感じているよ。

平野:そうすると、写真は絵を描くための素材になっていると思うんだけど、写真作品を作る上で住み分けはどうしてるの?

エド:それはまた違っていて、絵のための要素で使う写真というのはiPhoneで撮った写真が多いんだけど、自分の作品や展覧会で発表することはないよ。例外で数年前にiPhoneで撮った写真の展覧会をしたことはあるけどそれは稀なケース。絵の要素として撮ってる写真は、自分の写真の作品とは違うんだ。最近ワゴンに乗ってる少年の絵を描いたんだけれど、その時に撮った写真はひどいもの。ただ、ワゴンの形とか、少年の表情を記録するために撮影しただけだったから。

「人間は愚かな行為をしてしまうから批判という要素も作品に入れたい。ただ、前提として人間は大好きだから、基本はポジティヴに作品を作っていきたい」

竹村:『87 DRAWINGS』は1990年から2021年、約30年間撮りためたものを作品にしているけど、どういうコンセプトで1冊にまとめたの?

エド:この本を作ることになったきっかけは、出版社の「Nazraeli Press」のクリスと話していた時に、「実は自分の絵の作品集を作ったことがない」という話をしたら、ぜひ作ろうということになったんだ。その時は作れると思っていなかったんだけど、その会話がきっかけになった。僕は絵を描き上げた時は必ずスキャンをしてデータにまとめているから、作品集のためにデータをみていたら作品数が多くて編集に時間がかかってしまったよ。タイトルはデイヴィッド・ホックニーの『72 Drawings』という作品集にインスピレーションを受けてつけたんだ。自分もいくつかの『ドローイング バイ エド・テンプルトン』にしようと思って、85作品だと思っていたんだけれど、改めて数えてみたら87あったので、あわててタイトルを変えたんだ(笑)。

あと、おもしろいのが、表紙には僕が写った写真が使われているんだけど、僕の写真集の多くは表紙に絵が使われているんだよね。今回はホックニーの本の表紙がスタジオで撮影された写真だったので、僕の表紙も僕がスタジオで絵を描いている写真にしたんだ。あと、作品のページのヘッダーにナンバリングがしてあるので、そのアイデアも採用して、ページのヘッダーに番号を振ったんだよ。ホックニーは僕が大好きな画家なので、彼からインスピレーションを受けて、この作品集が作れたことがとてもうれしくて、まるでアーティストと会話をしながら作っている感覚だった。それはスケートも同じこと。自分がリスペクトしているスケーターがトリックを決めたら、自分もあのトリックをしてみたいと思ったり、少しアレンジを加えてみたいと思ったり。そうやってどんどん進化していくことだと思うので、自分がリスペクトしているアーティストと会話しながら作る作業はとても楽しかったね。

平野:版元の「NAZRAELI PRESS」は写真集が多い出版社だと思うんだけど、この出版社について教えてもらえる?

エド:「NAZRAELI PRESS」は有名な写真家の作品集を出している出版社なんだけど、長年にわたっていろいろ変化してきているんだよね。最近では農場までも経営しているんだ。オリーブオイルを作ったり、出版業が副業になりつつあったり。今回は僕も作品集を出版したけれど、過去に何冊かアートブックも手掛けているから。異例というわけではないけど、確かにこれまでは写真集をメインにしていたよね。

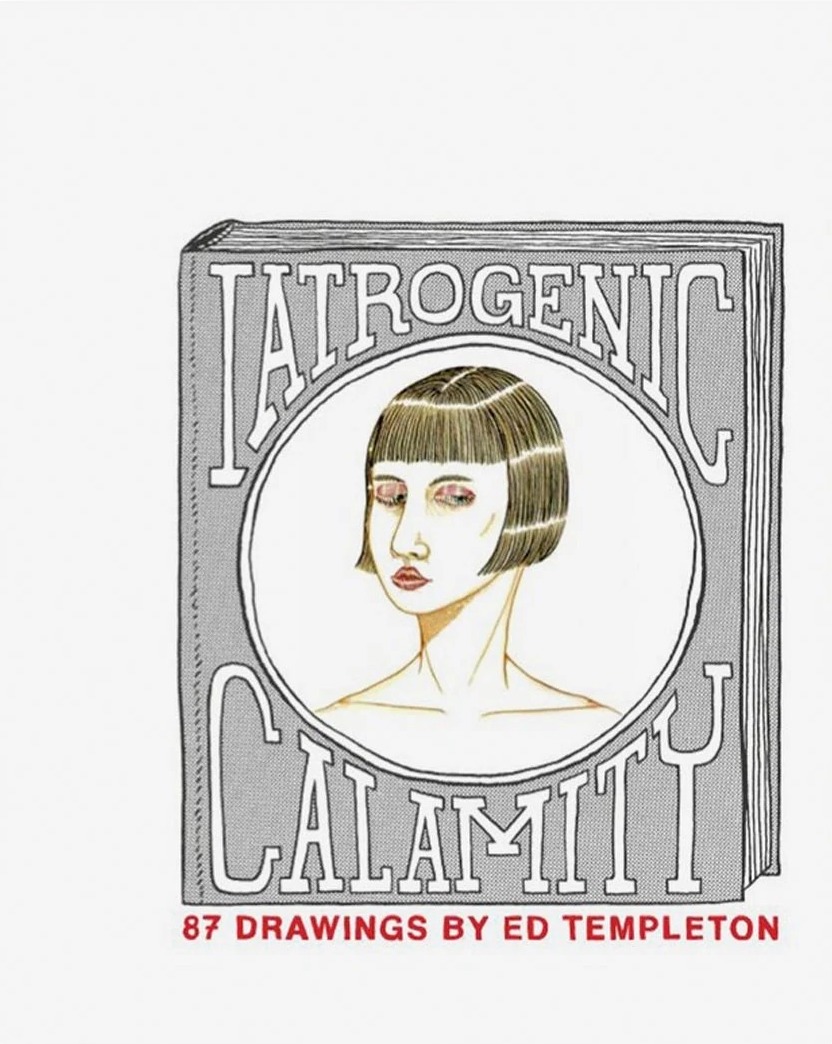

竹村:作品集のはじめに“IATROGENIC CALAMITY(=医療行為によって引き起こされた病気)”と書かれているんだけど、どういう意図で書いたの? サブタイトルのようにも感じるんだけど。

エド:“IATROGENIC CALAMITY”というのはアメリカ人でも意味を知ってる人は少ないと思う。日常会話にはまず出てこない言葉なんだけど、“自分を助ける行為が自分を傷つけてしまうことがある”という意味で。例えば、病気になって治療するために病院に行ったら、病院で別の病気に感染してしまうというようなことがあるでしょう。僕は誰も知らないような言葉を作品のタイトルにするのが好きで、過去にも、『Tangentially Parenthetical』という作品があるんだけど、これも意味を理解している人は少ないし、発音が難しい。だからこの本があまり売れなかったのはこのせいかもしれないね(笑)。ちなみにこの最初のページは想像上の本の偽物の表紙のようなイメージを描いたんだ。パンデミックのせいで、実際にたくさんの”Iatrogenic Calamities”が起こっているから、ちょっとおかしいよね。

竹村:『87 DRAWINGS』の最後には、亡くなった祖母を描いているね。

エド:最後のページに載ってるのは、亡くなった直後の祖母の姿の絵なんだ。最後は家族みんなで手を握りながら、彼女が亡くなる瞬間を見守ることができてとても安らかな瞬間だったんだ、そういうことでは幸せだった。人が亡くなった後ってさ、その遺体を引き取りに来たり現実的なことがあって。その間というのは少し居心地が悪くてどうしていいかわからない状況だったんだよね。昔は亡くなった後にデスマスクを作るような風習があったと思うんだけど、僕はそういう意味で絵を描こうと思ったんだ。祖母は子どもの頃に美術館に連れて行ってくれたり自分がアーティストになるきっかけを作ってくれた人だったから。そういう意味で、祖母の最後を作品として描いたんだ。また、最後のページに祖母に捧げた言葉も書いているんだけど、“この本はコンスタンス・テンプルトンに捧げます。彼女は僕を幼い頃からアートに触れさせてくれて、自分の人生にパラダイムシフトを与えてくれた”とね。パラダイムシフトは自分の世界観を変えてくれる意味で、僕の祖母は人生でそういう影響を僕に与えてくれたんだ。

竹村:そうだったんだね。それと最初のページと中面にも登場しているけれど、奥さんのディアナの絵が描かれている。最後に2人のポートレイトもあって。妻、ディアナの存在は?

エド:妻のディアナは僕にとってとても大きな存在で、制作活動において欠かせないよ。例えば彼女は『What She Said』という作品集を昨年出版したんだけど、この本のデザインは僕が手伝った。あと彼女が僕の作品を見て、「なんでこの写真をここにレイアウトしたの?」と質問をしてくれるから、自分の作品について改めて考えるきっかけになっているんだ。そういう意味でもとても助けられているよ。一緒に住んでいることが幸せだし、ここ数年はコロナ禍で2人で料理を始めて、楽しくやっているよ。

平野:このトークの最初に話していたけどハンティントンビーチのちょっとやばい感じとかを、エドは批評しながらも、好きって言ってたけど写真も絵も、エドの作品だなっていう気がしていて。そのバランスってすごく難しいと思うんだよね。ちょっとクレイジーな状況を見て批評するのは簡単だけど、ポジティヴに受け止めるっていうのは難しい。でも、それができてるっていうのが、エドらしいなと思って。

エド:ありがとう。トーマス・キャンベルに以前聞いたんだけど、“Hate”に関する作品を作るのは簡単なんだけど、喜びだったり、ポジティヴな作品を作るのは難しいねって話していたよ。僕もそう思うんだけど。でもやっぱり、人間は愚かな行為をしてしまうから、僕はその批判という要素も作品に入れたい。ただ、前提として人間は大好きだから、うまくバランスを取る必要があるんだ。要するに、僕ら人間の愚かさを祝福するということだよ(笑)

竹村:トーマス・キャンベルはオレンジカウンティで生まれ育って、街が嫌になってサンタクルーズに引っ越したんだよね。

エド:そうなんだよ(笑)。トーマスは僕の地元より南にある街で育ったんだけど、僕達は政治的にもリベラルで進歩的で民主党寄りの考え方なんだ。でも、自分が今住んでいる地域はすごく保守的で、共和党支持者が多くて、そこら中にトランプの旗があるような街で。だから、変な気分になるんだけど、そういう部分も作品を通して批評したいんだ。

あと、最近はNetflixで「はじめてのおつかい」のストリーミングが始まってさ。アメリカでは流行ってるんだよね。僕とディアナは寝る前にいろいろな映画を観るんだけど、シリアスだったり、サスペンスを観た後に「はじめてのおつかい」を観て、「かわいいね」ってちょっと気持ちを浄化してから寝るのが習慣になっている。改めて日本は良い国だなって思うんだ。

竹村:今日はそろそろ時間なんだけど、『87 DRAWINGS』の作品を見ただけではわからない、いろいろな話が聞けておもしろかった。ありがとう。

エド:僕もだよ。今は日本への入国制限があるけど、すぐに行きたいと思ってる。卓、太呂、みんな今日はありがとう。

エド・テンプルトン

1972年、カリフォルニア州オレンジカウンティ生まれ、ハンティントンビーチ在住。画家・写真家・スケートボーダー。スケートブランド「トイマシーン」の創立者。プロのスケートボーダーとして2016年に「Skateboarding Hall of Fame」スケートボードの殿堂入りを果たす。写真集の出版、写真やドローイングをまとめたZine等を多く発表。今までロサンゼルス現代美術館(MOCA)や国際写真センター(ICP)、パレ・ド・トーキョー等で展示された。ニューヨーク近代美術館(MoMA)やベルギーのゲント現代美術館、オレンジカウンティ・ミュージアム・オブ・アート、ボンネファンテン美術館のコレクションに収蔵されている。Instagram:@ed.templeton

平野太呂

1973年生まれ。武蔵野美術大学映像学科卒。2000年からフリーランスとして活動を開始。スケートボードカルチャーを基盤にしながらも、カルチャー誌やファッション誌、広告などで活動。2004年〜2019年までオルタナティヴスペース「NO.12 GALLERY」を主宰。多くのインディペンデントな作家達が展示を行った。主な著書に『POOL』(リトルモア)『ばらばら』(星野源と共著/リトルモア)『東京の仕事場』(マガジンハウス)『ボクと先輩』(晶文社)『Los Angeles Car Club』(私家版)『The Kings』(ELVIS PRESS)『I HAVEN’T SEEN HIM』(Sign)がある。