私はスケートボードの写真を撮る人を“スケートフォトグラファー”と呼び、ともにページにしてきて25年がたった。実のところは、彼らはスケートボードだけしか撮影できないのではなく、他の写真家と同じく普段から何かを撮り、それを納品もしくは展示販売することをなりわいにしてる、いわば一般的なフォトグラファーだ。その他で、スケートボードだけしか撮れないのではなく、スケートボードしか撮りたくないというフォトグラファーもいたりして、痛快だったりする。スケボーマガジンを作り続けてきた私にとって、スケーターと同じくらい、時にはスケーター以上に魅力的でおもしろい彼らについてが、今回のコラム。

1990年代から2000年初頭の東京のスケートをとりまく話

TOKIONの寛容な理解に甘えることができるならば、コラムのテーマである「スケートフォトグラファーの視点と東京のスケートシーン」については、もう少しシリーズ化して書き残したい。今回はイントロみたいなものになりそうだ。そんなことを勝手に思っている。私の文章力や捉え方だけでは話にならないというのであれば、リレー形式でもいい。もしくは信頼できる目と心を持った人達と交互にやってもいい。そんな願望を持っている。しかし、今後このコラムの続きを見ることがないことも大いにあるだろうから、先に謝っておきたい。

東京のスケートシーンについては、そのただ中で20年以上にわたって、いろいろとページを残してきたので、少しは知っていることを書けるかもしれない。だけど、さも生き字引のように語るのに、私は適任ではないだろう。もっと語れて語るべき人物がたくさんいる。さらには、今は亡き日本初のスケートジャーナリストで、アーティストで、スケーターのデビル西岡さんや「T19」をはじめ、多くの東京のスケートシーンを作り上げてくれたドッグターナーの大瀧ひろしさんの存在や功績も忘れることはできない。

ただ、東京のスケートフォトグラファーの視点について、というか、東京のスケートフォトグラファーについては、私なりにと前置きをしたとしても、キリがないほどに書きたいことや書けることはある。それくらい、私にとって、そして、この東京で長年スケボーマガジンを作り続けることにとって、それは重要な部分だからだ。そして重要な部分にはっきりと重要な部分として取り組み、積極的に関わってきたのが私だと思うからだ。

スケーターがなかなか増えない。アメリカのようにはいかない。なんていう嘆き節がまん延していた1990年代の東京。私は直感していた。スケーターが増えないこと以上に、その希少なイカすスケーターのトリックのすごさや痕跡を写真に撮り、記録し、残す人が圧倒的に少ないことを。それは、ようやくスケボー専門誌が1冊、発行された頃の話だ。私はまったくもって偶然にその専門誌の編集長になる。そして、先ほど書いたように、スケーターを写真に撮り記録し残す人、スケートフォトグラファーをどんどん発掘、登用していった。それ以前は、東京のスケーターを撮る人は、BMXやサーフィンやスノーボードも撮っていた。というか、サーフィンなどのほうを撮っていた人達がスケボーにも造詣が深く、スケートを撮ることにも力を注いでくれていた。

しかし、1990年代はいよいよ街中へ飛び出して、クルーズしながらストリートスポットを自らシークして表現する時代。パークのセクションの前やランプのプラットホームの上から構えて撮るのがメインではなくなっていく。そうなると、ビーチやバックカントリーで撮るのとはまた少し違う技術というか視点が必要になる。ちょうどアメリカでも『ACITON NOW』というBMXやサーフィンを混ぜ合わせたマガジンから、『THRASHER』というスケボーだけのスケボー専門誌が息を吹き返していった。それと呼応するように、東京でも当時は国内唯一だったスケボー専門誌『WHEEL』が立ち上がった。そうなるとがぜんおもしろいことになって、スケボーもBMXもサーフィンも撮ることができるフォトグラファーではなく、スケボーしか撮れない、スケボーしか撮りたくないフォトグラファーというかスケーターが出現し始める。

私は、そのようにたぎったスケボー原理主義者というかスケボーラブなフォトグラファーや人物(カメラをぎりぎり買っただけのやる気だけのみの人)を、多少のエラーやミスは覚悟で積極的にフックアップしていった。そう書くと、多少偉そうだけれど、実際には私自身もそういう人達と同時進行でさまざまなことを吸収し広げて、時には凝り固まった概念を壊し、再び作っていった。多くの刺激と可能性をもらった。本当に『WHEEL』マガジンから『Sb Skateboard Journal』初期にデビューした「スケート」が頭につくフォトグラファーやライターは多いと思う(黒歴史のようにそのプロフィールを隠したい人も多いようではあるけれどw。まあ、みんな人間は、今の自分は誰のおかげでもないと後から多少は尊大になりたいものだからね。それもまたいいと思う)。

とにかくもっともわかりやすかった変化は、そうやってスケボーのかっこよさと、特にストリートスケートの渋さを追求することは、撮影方法にも渋さや工夫が増えていくことだった。わかりやすいものでは、同じレンズでポートレートとスケート写真とオフショットを撮る人が激減した。スポットと時間によって、被写体のスケーターがTシャツやシューレースを着替えるようになった(カラバリを用意するようになった)。ラジオスレーブをアメリカから取り寄せて日中シンクロ撮影のためにストロボを昼でも数本立てるようになった。そして、かっこいいスケート写真をスケーターとフォトグラファーで残すことができれば、それがちゃんと専門誌にデカデカとグラビアとして掲載されるというストーリーができあがったのだった。

ファッション誌の中に、コラージュとかトリミングされて小さく扱われることに甘んじなくてよくなったのだった(ただし、この前時代の名残で、大部数を公称していたファッション誌に掲載されるほうが、マイノリティー扱いの専門誌のスケートグラビアになることより価値があるという概念を捨てきれない人、特に撮る側の人にそれがチラホラいるのも事実だがw)。これが1990年代から2000年初頭の東京の話。かなりざっくり、ばっさりだけれど。

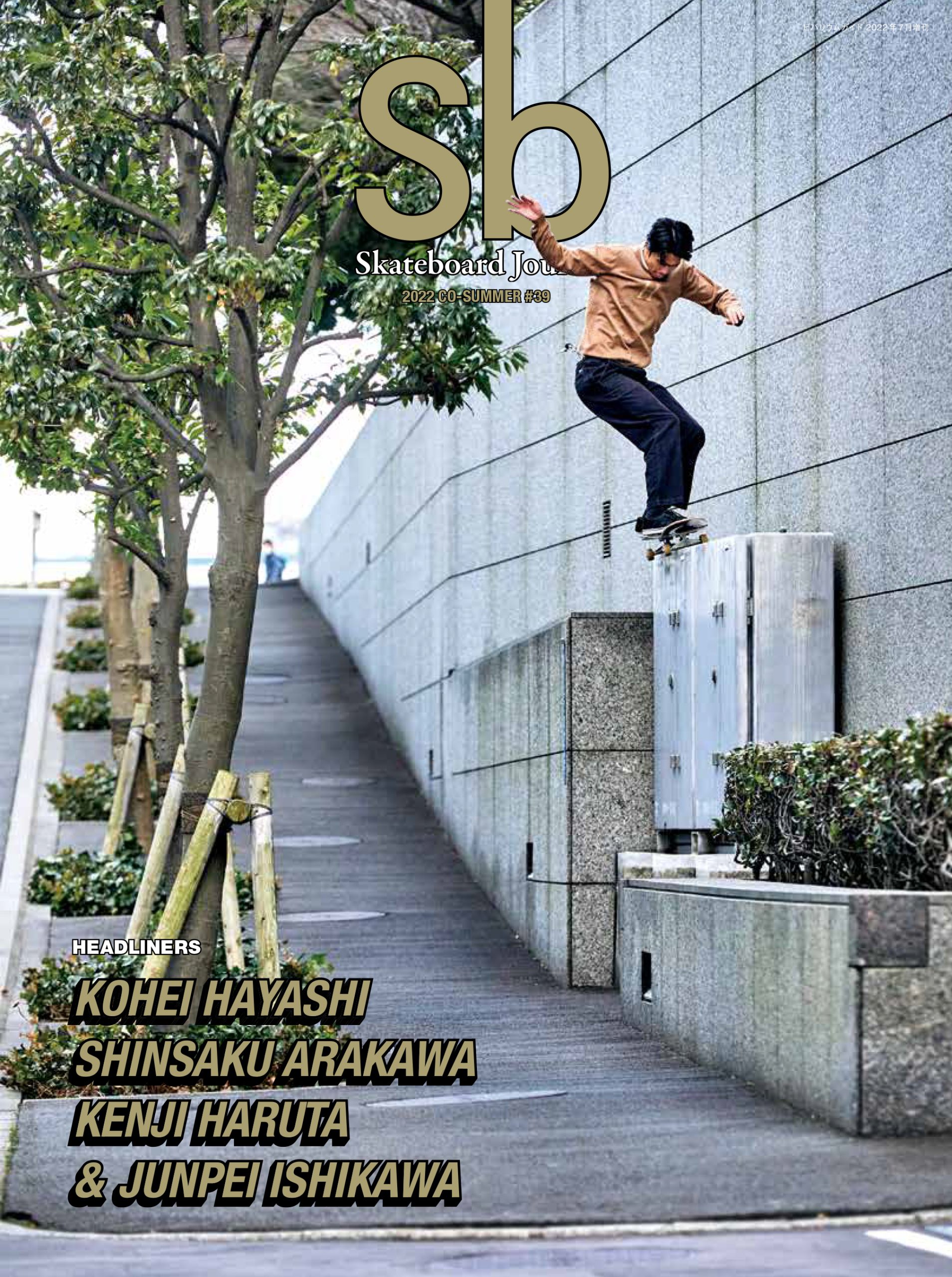

『Sb Skateboard Journal』最新号でしのぎを削った4人である、石川純平、荒川晋作、春田健二、そして林航平というラフォーから20代のピンピンまで現場でひたすら撮影するスケートフォトクラファー達が、それぞれオリジナルプリントのスケボー写真を持ち寄って展示した。神保町のスケボーショップ「PAGER TOKYO(ペイジャートーキョー)」でのエキシビジョン。「PAGER TOKYO」のスタッフ達は、1990年代の『WHEEL』マガジンの頃から、ウェブスケートメディア『VHS MAG』などに至るまで、私とともにずっとスケボー写真をおもしろがって最大限に生かそうとしてきた

2010年代のスケート写真をとりまく話

それから、2010年頃になってくると、スケートフォトグラファーやフィルマー、デザイナーの中から根っからのスケーターで、なおかつ素晴らしい才能を持った人達が多数出現する。この頃には、その後のオリンピック旋風よりもっと早い段階で、スケボーが都市部のキッズの成長過程のどこかに必ず存在していること、そして、それに手を出したやつはまったく新しい角度でアップデートしていることを現場で直感、体感していた。これにより、格段にスケボー写真のクオリティーは上がっていったし、さらには撮られる側の意識も高くなり、より高度なトリックをよりシークレットなスポットで素早く確実に美しくメイクするようになっていった。

Yudai Fujigasaki / Ollie

フォトグラファーとスケーターの美意識が垣間見える2アングル。同じ場所、同じトリック、同じ被写体と撮影者。そしてセキュリティーがタイトなのはいつも同じ。そういうセッティングで、あえてアングルを変えて撮影することで、この絵画のようなスケート写真が平面的ではなくどれほど大変でおもしろい過程を経てメイクしているのかを物語る

この頃、私達のように1990年代からシーンで転がってきた者達の中では、「もはやアップデートされたテクニックは素晴らしく、ましてや機材も素晴らしく、古株が撮らなくたって、十分に素晴らしい写真を残すスケートフォトグラファーがたくさんいる」とささやき合ったものだった。それは1990年代、ストリートスケートの隆盛とともに、それまでのパークセッションやセクションでのスケートコンペディターの写真からシフトしていったのと同じ。スケートボードというものは、存在そのものは相変わらずの木をプレスしてコンケーブを作ってできたものに4つのタイヤをはいた普遍的なものであるのに、それを取り巻く環境やインダストリーやカルチャー、そして撮影などは他のどんなものより刹那的でアップデートされていくものなのだ。それは百も承知でやってきた。だから、私は、新しい波を嬉しく思うし、この東京でスケボーがどんどんプッシュされていっていることは素晴らしいことだった。

ここでのスケートフォトグラファーと私達の視点の変化は、わかりやすいものでいうと、フィルムカメラでの撮影からデジタルカメラへのシフトチェンジだろう。以前までは、1ロール、すべてミストリックで使えないというようなことはあたりまえだった。ましてや難しい複合トリックや回し系の撮影は、シークエンスで撮ることで、メイクの証拠としていたのもあって、1トライで1ロールをオシャカにすることはザラだった。現代では、印刷コストがバカにならないということで紙媒体の危機がなげかれてひさしいが、そんなのが比べ物にならないほど、当時は感材費がすさまじいものがあった。どこぞの一流ヌード写真家より、スタジオ代もすしやうな重の経費もかかっていないのに、スケボー写真の経費のほうが高かった。デジタルカメラの台頭は、その悩みをダイナマイトを使うがごとく、一気に吹き飛ばしてしまった。

さらにはiPhoneをはじめとして携帯タブレットが普及する。SNSが情報発信のメインストリームになり、東京だけでなく、一億総メディア化していった。これは、それ以前のブログの女王と言われた真鍋かをりさん(もはや知らない世代も多いだろう)をはじめとするブログ普及時代の比ではなかった。ガラガラと本当にそんな音が聞こえてくるような勢いで、時代は激変していった。スケートフォトグラファーが、グラビアとして1枚の写真を、大切に誌面に残すことよりも、メイクしたら一瞬で紙媒体のスピードやパイ(発信実数)より威力抜群の発信ができる。そして、リツーイトやリポストされて、確かな手応えを数字がもたらしてくれる。

これによって、スケートフォトグラファーのスタンスもかなり変わってくるのだけれど、私が今なお『Sb Skateboard Journal』(以下、『Sb』)という紙のスケボーマガジンにこだわるように、紙にスケートを焼きつけ記録として残すことを大切にしているように、フィルムで撮影し、ラボで現像して紙にすることを大切にする、楽しむフォトグラファーも実は少なくはない。そこがまた不思議だしおもしろいところ。紙に焼いて、発行日が目録されて、実際物として目の前に存在すること。ディレートボタンで一瞬で消せないものにすること。この醍醐味というか、うざいほどの足跡(記録)の真価は、今すぐにではなく後で発揮される。スケートフォトグラファーがスケボー写真をどう扱い、どう発信するか。その選択肢がべらぼうに増えた分、私はスケボーと紙に関わり続けていることが楽しくてしょうがない。時間をかけて証明するおもしろさにワクワクする。スケートフォトグラファーでも、何人か、私と同じようにワクワクして今もストリートでカメラを構えている人間がいる。私には、はっきりとその人物達の姿が目に浮かんでいる。

Leo Takayama / Ollie

前述のOllieと同じトリックでも、今度はわかりやすいアイコンが写り込んでいる。いわば、これぞ東京。それがわかるようなロケーションで、大阪のスケーターを撮影する。してやったりの1枚はスケート的にも一般的にも強い印象を残すことに成功している

現在、そしてこれからのスケート写真

そして、現在。東京オリンピック以降、加速度を上げて注目を集めるスケートボード。それまでスケボーってなんのこっちゃ? とか、サブカルの体のいいアクセント的な扱いをしてた人達に至るまで、スケートボードはほっとけない存在となった。言い換えれば時代の象徴の1つにもなった、金のなる木になった。テレビドラマの撮影のプロップスにスケボーだけでなく、スケボーマガジンの『Sb』まで使われるような時代になったのだ。おもしろいし、ミステリー。私達では想像もしないようなスケボーの在り方や輝き方がたくさん提案されていく。それは、嫌味ではなく、スケーターやスケートフォトグラファーをはじめ、私達のようなスケートの可能性を信じていた者にとって、ワクワクする時代がやってきているということだ。まさに口だけなく、スケボーが自由なものとなって、正真正銘のノーリードになって、誰の手にも収まらないものになる。

そうなると、これまでだっておもしろかったし、かっこよかったスケボー写真もさらなる変化があるはずだ。今後の東京のスケートフォトグラファーには、さらなる才気走ったプロスケーターが出現する可能性が高い。「もうすでに高止まりしている」と、いつぞや言われたスケートフォトグラファーのスキルやビジョンは、さらなる限界突破をするはずだ。私的には、これが一番ワクワクする。これまでだって、絶対ミスをしないような大物プロスケーターのミストリックを表紙にしたり、川の中でオーリーしてもらったり、バックテールという腰加減がセクシーなトリックのドアップをグラビアにしたり、鳥取砂丘のピークにベニア板を運んでスケートしてもらったりと、いろいろスケボー写真で(良い意味で確信犯的に)遊んできた。そうしてドアを開け放ってきた(つもり)。それを超えていくスボー写真があるだろうし、逆にもっと深くスケボーだけが内包するスケボーゆえの美意識を掘り起こした写真があがってくるのだろう。それは、スケボーそのものを愛し、そこに魅せられスケボー的高みを追い求め続けている者達にとっては今も昔も変わらない部分。

これを言い換えると、シンプルで、スケーターには説明不要のものだけど、他の人には説明やキャプションを付け加えないとすごさが伝わらないかもしれない。だけど、やっぱり写真や美しいものが好きな人達には、説明しなくても突き刺さる写真。今回のコラムは、それを今現在実践している4人が、同時に『Sb』の特集を作ったところから端を発している。彼らの中にあるスケボーの美意識。スケボー写真に対する美意識。トリックの難易度とストリートスポットのタイトさとそれらを取り巻く情景とスケーターのキャラクター。それらすべてにこだわって、ぬるくないものをページにする。石川純平、荒川晋作、春田健二、林航平と被写体達の写真に触れ、私はコラムを書かせてもらうことにした。このコラムでは、『Sb』の表紙も担当した石川純平の写真をいくつか掲載させてもらった。今の東京のシーンのコアな美意識の1つだと断言できるものだ。

「こういう状況でこれこれこういうスポットのクセがあるので、この写真を撮るには相当のスキルが必要で、それにもかかわらずこのスケーターはそれを1発でメイクしてしまったという写真です」と聞いて、グッときてくれるのもいいけれど、そんなことを言わずして、「美しい」「かっこいい」「なんかすてき」というようにチクチクと効いてくる写真。それをわざわざスケボー写真と呼んだり、それを撮る写真家をスケートフォトグラファーと呼んだりする必要はなくて、本当は、それは写真(作品)であって、彼らは写真家(作家)だ。カテゴライズする必要もない。ヌード写真家、女流写真家、紀行写真家、廃墟写真家、動物写真家……いろいろわかりやすいように区分けするのが出版フォーマットかもしれないけれど、撮ってる本人はあんまり気にしていないし、そんな名刺をぶら下げてるヒマもないんだろうと思う。それぞれに個性が強くて、ライカでしか撮らない人もいれば、ハッセルブラッドのレンズ一筋の人もいる。使い捨てカメラでパシャパシャやっても突き刺してくれる人もいるし、すさまじい長玉レンズで幻想的な自然の姿を焼きつけてくれる人もいる。スペックも方法も、画角も構図も色も瞬間もバラバラ。

Kyonosuke Yamashita / Fs tailslide

象徴的な東京スケボー写真が1つ前の写真ならば、これは東京のストリートなスケボー写真。スケーターおのおのの感性にのっとって繰り出されるトリックを、フォトグラファーが輪をかけるようにスケボーならではの審美眼で街の華やかじゃない裏側で形にさせる。この共同作業がおもしろい。モデル(被写体)から、シークしてきて、そのロケーションにさらに意見をするなんて、他の業界ではまずないんじゃないだろうか

ただ、そのゴールが1枚の写真になるというところだけが最大公約数。そこに、私が選ばせてもらう写真には、何のトリックか、デッキはどこに写っているか、スタイルはどうか、どこから来てどこへ行くのか、そのような情報が自然と捉えられている必要がある。それがスケボー写真的情報。スケートボードのトリックとスポット攻略の難易度が最低限証拠になっていないといけない。その上で、個性や美意識を刷り込ませていく。だから、本当は、写真であって、彼らは写真家なのだけれど、私は敬意を込めて“スケボー写真”と呼び、“スケートフォトグラファー”と呼んでいる。

スケート的情報と作家性を両立させるスケーターとスケートフォトグラファーの創作作業。これは、どんなに時代も周囲の認識もアップデートしたところで、変わらない。この両者にしかできない作業は、絶対的だ。本日の東京かいわいでも、セキュリティーの目をかいくぐって、その作業が繰り広げられている。それをちゃんと大切に敬意を込めて発表する場として、まだまだ紙の役割はあると思っている。ちなみに、紙がなくなっても、スケーターもスケートフォトグラファーもいなくはならない。それも十分にわかっている。

Mana Sasaki / 50-50grind

まさに街のテレインを最大限に利用し、かつ攻略する楽しみこそ、ストリートのスケボー写真のエッセンス。服装、その色味、スポットの雰囲気などを熟慮して、撮影された写真。スタジオでライティングやポーズ、スタイリングやメイクに何時間もかけて撮っても、それはスタジオ代がかさむだけで、キックアウトや天候に左右されることはない。ケータリングもBluetoothからのBGMもないタイトでタフな場面で、珠玉の1枚が記録されていく。当然、そのような写真を1mmでもトリミングするのは惜しいから表紙作りは常にもどかしい

石川純平(いしかわ・じゅんぺい)

千葉県出身。得意分野、スケート現場。座右の銘、健康第一。“Hit and run”。自身2回目のSbマガジンのカバーを飾ったのは、スケーター佐々木マナのワンメイク・ハンマー。

Instagram:@10npei

http://junpeiishikawa.com

Photography Junpei Ishikawa