※本文には、映画『スペンサー ダイアナの決意』『プリンセス・ダイアナ』の内容に関する記述が含まれますので、ご注意ください。

衝撃的な事故死から25年経った今年、これまでになかった新しい“ダイアナ映画”が公開された。オスカー候補作にもなった映画『スペンサー ダイアナの決意』だ。伝記映画ではなく、いわゆる陰謀論のダークファンタジーでもない。これまで公開された数多くの“ダイアナ映画”と一線を画しているのは、ダイアナ元妃の悲劇を、王室内の問題としてではなく、現代社会を象徴する私達の問題として斬新に踏み込んだ再解釈にある。そこにはダイアナの神格化によって事件を風化させない、という明確な意志が垣間見える。

まず主演のダイアナ役に抜擢されたのが、“ハリウッドの反逆児”とも呼ばれるクリステン・スチュワートであることが、異例の事態だ。クリステン自身も「最初にこの映画の話がきた時は、私が演じるなんてクレイジーだと思った(笑)(※1)」とまるで他人事のように振り返っているが、彼女はクイーンズイングリッシュとダイアナの癖や立ち居振る舞いをほぼ完璧に習得した上で、全く新しいダイアナ像を演じて見せている。それはこれまで幾度となく再生された「悲劇のヒロイン」としてのダイアナではない。出口の見えない逆境で痛々しいほど打ちのめされても、どん底から立ち上がってみせる傷だらけの人間の姿だ。そこには理不尽な制度への反発や憤り、自由と愛情への深い渇望がある。

※1.「嘘を装い続けることが耐えられなかったのでは」イギリス王室の歴史を変えた…ダイアナ妃の“想像を絶する心境”(2022.10.14)

https://bunshun.jp/articles/-/58074

その寡黙な闘いを鮮明に際立たせるのは、ゴシック調の重々しい映像美と、もはやサイコホラーの域とも言える生々しい心理描写にある。精神が衰弱し崩壊寸前に追い込まれたダイアナの妄想と現実が交錯するシーン等は創作のため、映画の冒頭は「実話の悲劇をもとにした寓話」という但し書きのテロップから始まる。とはいえ、豪華絢爛な王室内部は忠実に再現されているし、英国王室が現在も守り続けているさまざまな謎ルール、もとい伝統的な儀式の数々やエピソードのディティールはほぼ実話にそって構成されている。儀式としてのキジ狩り、愛人の公認、クリスマスの独特なしきたり——。ダイアナはなんとか無難にこなそうと努めるものの、いずれも従うことができずに苦悩する。夫のチャールズに訴えてみるが、夫婦のすれ違いは解消できず平行線をたどり、次第にもつれていく。その問題は夫婦の個人的な問題という範疇を超えて、王室制度と国家の仕組みに直結するからだ。

根強く残る家父長制度

とはいえ、映画『スペンサー』は、ダイアナの悲劇を王室内部の問題に矮小化させない。

映画の終章で、ダイアナが自分の旧姓を名乗るカットは、彼女がなんとか手にした小さな希望の瞬間として輝いて見える。本作のタイトルはダイアナの旧姓だったのだと思い出すこの瞬間、ダイアナは現代の女性があたり前に持つ権利——自分の姓をどう名乗るかを選択する権利すら奪われていたことを突き付けられるくだりになっているのだが、そもそも「日本ではまだ夫婦別姓が法的に認められていない」という本国特有の現実に引き戻される。ただ、実際は夫婦別姓が合憲の国でも、結婚時に夫の姓に改姓する女性は多いというレポートもある。つまり21世紀になっても、未だに家父長制度が亡霊のように根強く残っていて、「女性は結婚と同時に夫の家に入って所有物の一部になるもの」という社会の意識はそれほど変わっていないという事実にはからずとも直面する。そこで、私達は四半世紀という時を経て、改めてダイアナと出会い直すのだ。

劇中でチャールズがダイアナを説き伏せる印象的なシーンがある。

「王子にキジ狩りをさせないでほしい」と懇願するダイアナに対してチャールズは「僕もはじめは狩りは嫌いだった」と告白するが、すぐに「国家のために、国民が我々に望む姿を見せなければならない。それが王室だ」と切り返す。そして「君も僕も父も、2人の自分が必要だ。本来の自分と写真に撮られる自分、2人の自分が必要なんだ」と説く。国民が求める「王室のあるべき姿」を体現するため、たとえ形骸化した儀式やルールでも、歴史ある伝統は守らなければならないと主張するチャールズ。儀式だとしても、動物を無為に殺す狩りは間違っていると言わんばかりに詰め寄るダイアナ。

この議論に追い打ちをかけるのは、ダイアナの監視役として登場するグレゴリー少佐からの警告である。彼は英国陸軍の現役時代に仲間が目の前で撃ち殺された体験談を話して聞かせ、「兵士達が王権に忠誠を誓って命を懸けて戦ってきた歴史」をさとす。まるで、「だからこそ、王室はあるべき姿を体現する義務があるのだ」というかのように。しかしダイアナは「私は誰も死なせたくないの」と諦めない。それはダイアナの2人の息子である王子の教育や将来の問題でもあるからだ。ここで引き下がったら、かろうじて残存する自分自身が死んでなくなってしまう。そんな切迫感すら漂っている。

無自覚に大衆に消費され続けたダイアナ

ダイアナの闘いはあきらかに無謀だ。王室内では「ルーン(変人)」と囁かれて次第に孤立を深め、メディアの誹謗中傷記事も増えていく。今でこそ「人々の心のプリンセス」と呼ばれているが、当時のダイアナといえば、チャールズとの泥沼離婚劇で、常にタブロイド紙の一面を賑わせる“スキャンダルの女王“でもあった。そこにはあきらかに「痛いセレブ」と冷笑する風潮があったし、ミソジニーや偏見、暴力性が横行していた。それでも劇中でも描かれていたように、さまざまな立場の人が、彼女を陰ながら応援していたのは、その無謀でコスパの悪い生き方に、ある種の強さや希望が見えていたからなのかもしれない。

実際に1980〜90年代にかけて、ダイアナの人気はハリウッドスターと並ぶほどの勢いで、間違いなく世界共通のイコンだった。その人気はブロンドと青い目を持つ美しい容姿だけでなく、それまでの英国王室にはなかった気さくであたたかい市民とのふれあいにあった。それはサッチャー政権によって新自由主義が台頭して殺伐としていた時代にはある種の救いでもあった。さらに離婚後のダイアナは、その知名度や人気を、社会活動のために自覚的に活用していくしたたかさを持っていく。エイズが不治の病と恐れられていた1980年代には専門病棟を慰問して患者と握手して語り合い、地雷除去キャンペーンのためにアンゴラやボスニアの現地を訪問して話題を集めた。今では俳優やミュージシャンによる慈善活動は当たり前になったが、ダイアナは間違いなく、その先駆けだったと言っていい。しかしその人気と知名度と比例して、マスコミの報道は暴走し、時には電話を盗聴されたり、更衣室を盗撮されるまでに至ったが、それらは「有名税」という言葉を盾に、無自覚に大衆に消費され続けた。

そして1997年8月31日、ダイアナと婚約者を撮影しようと執拗に追跡したパパラッチが引き起こした交通事故により、36歳という若さでこの世を去った。翌日からバッキンガム宮殿は国民の献花で文字通り埋め尽くされた。皮肉にも、ダイアナがこの世を去った後、国民はその損失と存在の大きさに気づいたのだ。

誰でも有名人になることが可能な時代の問題

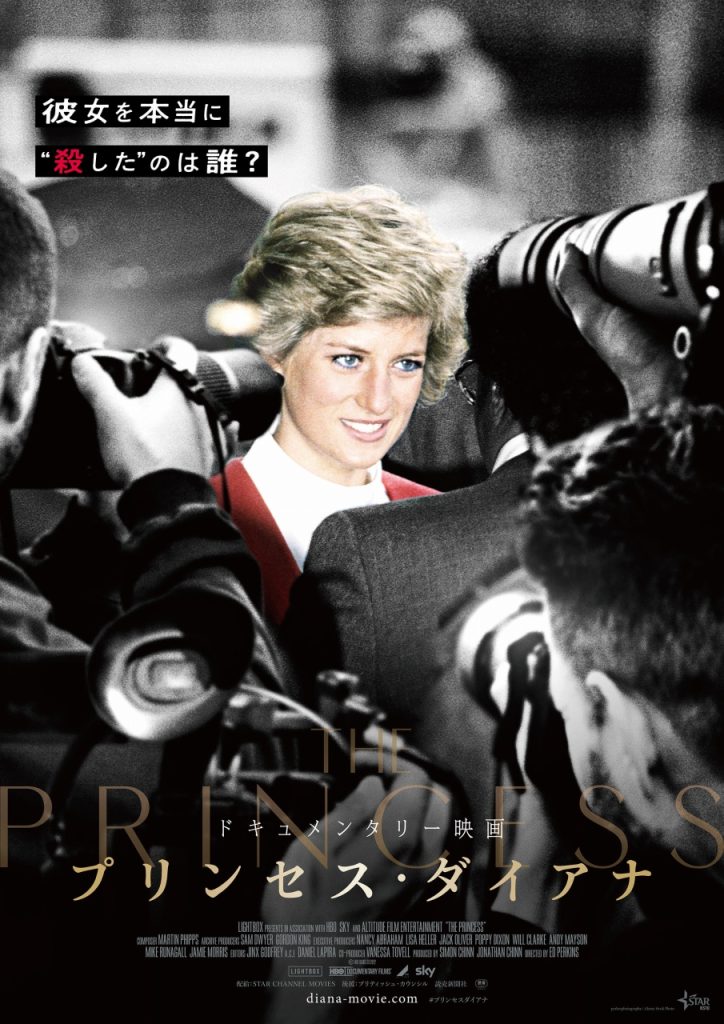

これを機にダイアナに興味を持った人も、同時代を生きてきたという人も、ぜひドキュメンタリー映画『プリンセス・ダイアナ』もあわせて観てほしい。本作はその人生を時系列で振り返るという王道の構成なので、その激動の人生をおさらいしやすいだけでなく、今改めて見ると現代社会と妙にシンクロしていることがわかるはずだ。そして、問題の多くは未解決のまま残されていることも。本作の映像はすべて過去にダイアナが出演したテレビ番組の膨大なアーカイブから選び抜き、1本の映画に編み直すという異色の手法で制作されており、それ自体がメディア批評というメタ構成になっている。つまり監督は独自の撮影や取材は一切行っていないが、その手つきが見事な「映画監督の仕事」だとサンダンス映画祭で話題を呼んだ。監督が特に注目したのは「ボディランゲージ(※2)」だという。

※2.映画『プリンセス・ダイアナ』劇場パンフレット エド・パーキンズ監督インタビュー

英国王室には感情を露わにしない美学があり、ロイヤルファミリーには顔や声の表情はもちろん、身体のすみずみに感情を抑制するマナーが叩き込まれている。結婚したばかりのダイアナは、そのしきたりに倣って「表向きの顔」でチャールズとインタビューを受けているシーンがあるが、ふとした目の動きや言葉の余白に、2人のすれ違いやほころびがすでにはっきりと露呈されている。もちろんその後の展開を知っている今だからこそわかる、ごく微細な違和感にすぎない。映像はたやすく嘘をつくことができるメディアでもあるが、カメラは目の前で起きている現象を余すことなく記録することができる兵器なのだと改めて驚嘆させられる。そこに浮かび上がるのは、英国王室という物語の登場人物であるロイヤルファミリーとその舞台の観客である大衆、そこに抜擢された新人ダイアナの登場という構図である。彼女は熱狂的に迎えられたが、プリンセス役を脚本通りに演じ切ることができず、次第に孤立して心身を病み、「王室劇場」を降板し、新しい道を模索して自分自身を取り戻していく。その経緯をテレビはどう映してきたのか、大衆はどのように反応して、何が変わり、何が変わらなかったのか、そんな複合的なまなざしがある。

エド・パーキンズ監督は、映画の構想は5、6年前からあったものの、「当時はこれ以上ダイアナ映画を作る必要があるのかという懸念や課題がありました(※3)」と吐露している。「ダイアナのストーリーの中で見たテーマの多くが、現代に反映されているように感じられ、このアイデアを再び掘り下げるには興味深い時期だと感じたのです」と話しているように、有名人と大衆はより接近して緊張関係を孕んでいるし、インターネットとSNSの普及によって、誰でも有名人になることが可能になった。しかしそれは「本来の自分と写真に撮られる自分」という構造から逃れられず、誰でも炎上によって叩きのめされたり、一瞬にして消費される時代でもある。ダイアナは最先端のファッションだけでなく、現代に生きる私達の問題や苦悩を先取りしていたインフルエンサーでもあったのだ。

※3: キネマ旬報(2022年10月上旬号)映画『プリンセス・ダイアナ』エド・パーキンズ監督インタビュー, P30

■『スペンサー ダイアナの決意』

1991年のクリスマス。ダイアナ妃とチャールズ皇太子の夫婦関係はもう既に冷え切っていた。不倫や離婚の噂が飛び交う中、クリスマスを祝う王族が集まったエリザベス女王の私邸サンドリンガム・ハウス。ダイアナ以外の誰もが平穏を取り繕い、何事もなかったかのように過ごしている。息子達とのひと時を除いて、ダイアナが自分らしくいられる時間はどこにもなかった。ディナーも、教会での礼拝も、常に誰かに見られている。彼女の精神はすでに限界に達していた。追い詰められたダイアナは、生まれ育った故郷サンドリンガムで、今後の人生を決める一大決心をする――。

全国公開中

出演:クリステン・スチュワート、ジャック・ファーシング、ティモシー・スポー ル、サリー・ホーキンス、ショーン・ハリス

監督:パブロ・ラライン

配給: STAR CHANNEL MOVIES

https://spencer-movie.com/#modal

©︎2021 KOMPLIZEN SPENCER GmbH & SPENCER PRODUCTIONS LIMITED

■『プリンセス・ダイアナ』

「ダイアナ元皇太子妃の半生には、愛、悲劇、裏切り、復讐──そのすべてが詰まっている。まさに、現代を象徴する物語だ」と、アカデミー賞ノミネート歴を誇るエド・パーキンズ監督は語る。そのダイアナのドキュメンタリー映画を〈なぜ、今〉、製作する必要があったのか? それは、彼女の死が私たちに突きつけた有名人と一般大衆の関係、そしてその両者をつなぐメディアの問題が、SNSの発展によって、ますますエキセントリックになったからだ。ダイアナの生きた軌跡をありのままに振り返ることが、 そんな現在の社会をよりよくするヒントになると考えたパーキンズ監督は、 ナレーションやテロップによる解説や分析を加えることなく、当時の膨大な資料とアーカイブから厳選したフッテージだけで本作を作り上げた。

全国公開中

監督:エド・パーキンズ

配給:STAR CHANNEL MOVIES

https://diana-movie.com

© 2022 DFD FILMS LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.