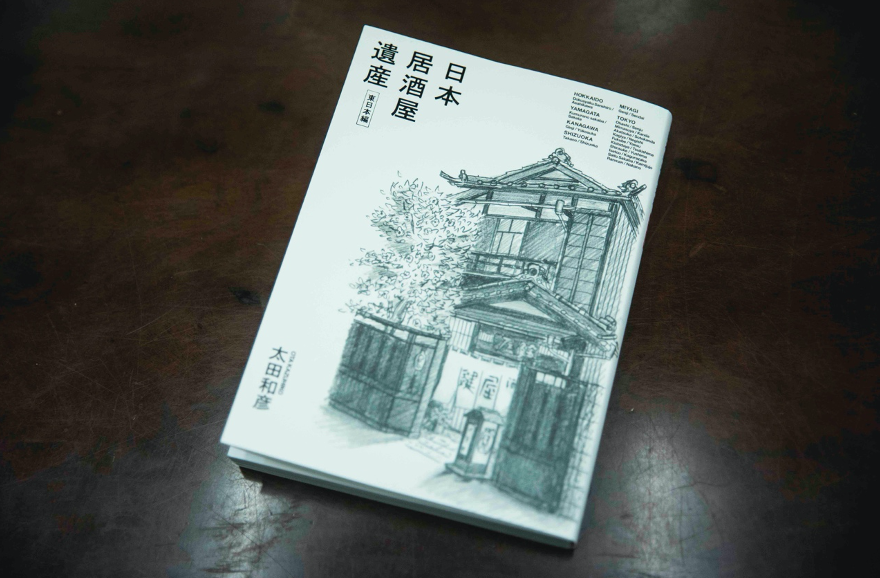

アートディレクターとして活躍する傍ら、居酒屋探訪をライフワークとし、多数の著作、映像番組をもつ太田和彦。2022年に発行した『日本居酒屋遺産 東日本編』では、長い歴史をもつ名居酒屋を「居酒屋遺産」と名付け、綿密な取材をもとにその価値を記している。そんな彼が、居酒屋に魅了されたきっかけとは? 東京の居酒屋ならではの特徴も含めて、その魅力について語ってもらった。

アートディレクター、作家。1946年、北京生まれ。長野県松本市出身。1968年、資生堂宣伝部制作室入社。1989 年、アマゾンデザイン設立。2000〜2007年、東北芸術工科大学教授。本業のかたわら居酒屋探訪をライフワークとし、多数の著作、テレビ番組がある。主な著書に『ニッポン居酒屋放浪記』『居酒屋百名山』『居酒屋おくのほそ道』『居酒屋かもめ唄』『東京居酒屋十二景』『居酒屋道楽』『月の下のカウンター』『居酒屋を極める』『ひとり旅ひとり酒』『飲むぞ今夜も、旅の空』『居酒屋と県民性』『酒と人生の一人作法』等。テレビ番組「太田和彦のふらり旅 新・居酒屋百選」(BS11)が放送中

https://www.bs11.jp/education/furari-sin-izakayahyakusen/

Photography Kentaro Oshio

Photography Junsuke Obi

古きに宿る独特の落ち着き、ノスタルジーの価値に気付いた40歳

――太田さんは、若い頃から居酒屋がお好きだったんですか?

太田和彦(以下、太田):いやいや、全然。資生堂で広告の仕事をしていたこともあって、飲むといえばもっぱら銀座、青山、六本木、麻布。酒を飲むこと自体が目的じゃなくて、人と会ったり、最先端の街の流行を見たり。バブルに向かう右肩上がりの時代だったし、居酒屋なんて“哀愁おやじのたまり場”でしかないって、半分バカにしていた節があった。今となっては、失礼な話です。

――では、居酒屋の魅力に気付いたのは、いつ頃?

太田:40歳くらいだったから、1980年代後半かな。仕事でたまたま月島界隈に行った時に、「岸田屋」という店を見つけて。当時の月島は、町自体が“戦後そのまま”みたいな雰囲気だったんだけど、その中に馴染む古い店だった。それで、冷やかし半分に入ってみたんです。

先客達の視線を感じながらも、注文。1人静かに飲み始めた。そうしたら、なんともいえない独特の感慨が湧いてきたんです。今思えばそれが、ノスタルジーというものの価値を初めて感じた瞬間だったように思います。

Photography Junsuke Obi

――ノスタルジーの価値、ですか?

太田:そう。トレンドだ、ファッションだって、それまで20年近くデザインの仕事をしてきて、それなりの達成感も感じていたんだけど。ほら、40歳くらいって、ちょうどそういう年頃じゃない? そんなタイミングで、これまでと真逆の世界にふいに出会ったことによって、ある種ショックを受けたというか。

いかに新しい流行をつくり出すかだけじゃなくて、古きものに宿る特別な落ち着き。それこそが、今後は武器になっていくんじゃないかって思ったんだよね。デザイン表現も含めて、ノスタルジーが1周回ってトレンディに感じられる時代がくるであろう確信、とでもいうかな。

すぐに友達と「居酒屋研究会」というグループをつくって、定期的に飲み歩くようになりました。思えばこれが、僕の転落人生の始まりでしたね(笑)。

初めての人と仲良くなるように、居心地を手に入れるのが居酒屋

――居酒屋の1番の魅力は何ですか?

太田:居心地の良さ、だね。もちろん居酒屋に行き始めた若い頃は特に、ちょっとした緊張感がありましたよ。常連さんとおぼしき人にじろりと見られて、うむむ……と思ったり(笑)。でもそこはもう開き直って飲み始めれば、みんな僕への興味なんか失せて、視線をテレビに戻すから。そんなもん。慣れです。それで3度も行けば、店に覚えてもらえる。そうしたらどんどん居心地が良くなっていく。初めての人と仲良くなる過程と同じですよ。

今や行きつけの何軒かは、“自分の部屋”みたいに思っています。勝手にね(笑)。行って、黙って飲んで、帰る。それだけなんですけど、これが最高なんです。

Photography Junsuke Obi

――アートディレクターという仕事柄、つい注目してしまう点はありますか?

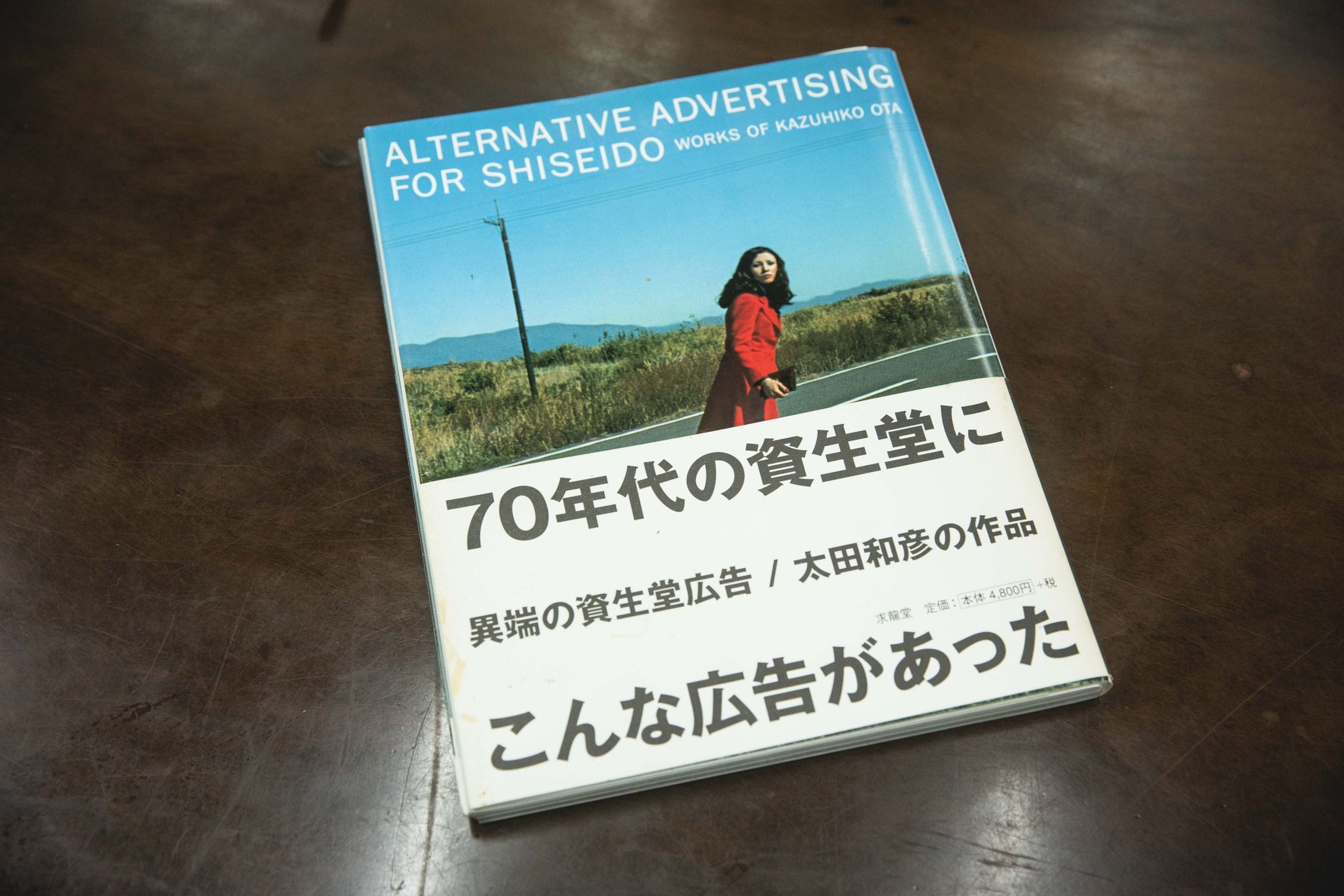

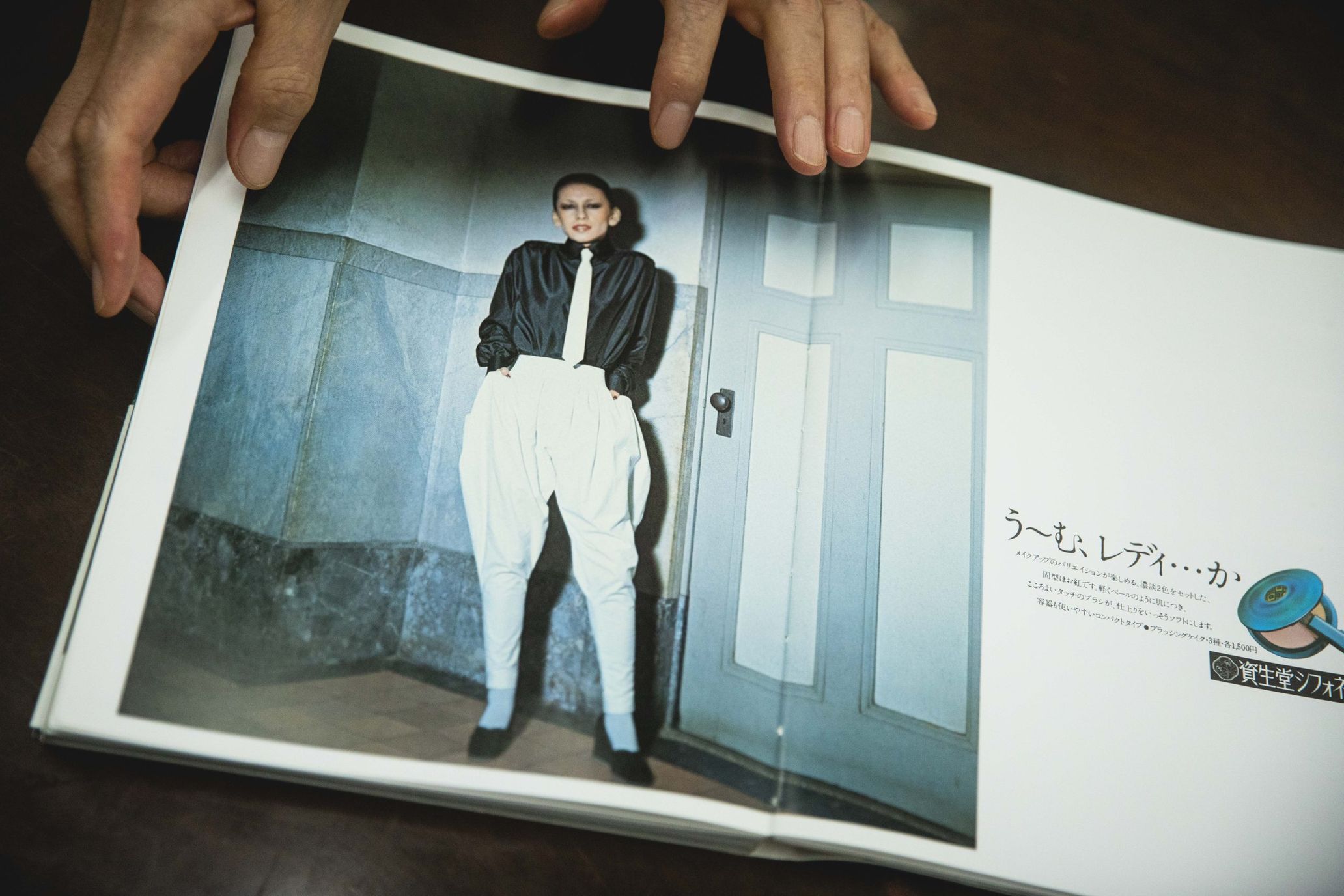

太田:僕の専門はグラフィックだから、強いていえば暖簾のデザインくらいかな。でも、デザインがらみで言うと、1つエピソードがあって。

僕が1968年に資生堂宣伝部制作室に入社してから、デザイナーの仲條正義さんと親しくさせてもらっていたんです。仲條さんが資生堂にいたのは1956年から1959年のわずかな期間ですが、その後も含めて40年にわたり資生堂発行の雑誌『花椿』のアートディレクターを務めたり。資生堂デザインの礎を築いた方です。

彼に初めて連れて行ってもらったお店に、「シンスケ」という湯島の居酒屋があった。当時僕はまだ20代後半。居酒屋の魅力に目覚める前だったけど、店内の凛とした雰囲気から、「これが“江戸の粋”というものか……」と、しみじみ感じたのを覚えています。

しばらく経ってご主人から、「実は、店のデザインは仲條さんにお願いしたものなんです」と聞かされてびっくり。仲條さんはその当時まだ芸大の学生だったというから、さらにびっくり。仲條デザインの奥深さを思い知りましたね。

Photography Kentaro Oshio

Photography Junsuke Obi

Photography Junsuke Obi

Photography Junsuke Obi

女将の威厳があればこそ。東京の居酒屋ならではの凛とした空気

――日本全国の居酒屋を飲み歩いた太田さんが考える、東京の居酒屋ならではの特徴って、何ですか?

太田:そうだなぁ……まず言えるのは、粋を尊ぶ心、かな。粋っていうのは、ちょっと格好つける、っていうことだね。そして、古さを尊ぶ。格式を尊ぶ。店側も、あからさまに口には出さないけど、「うちは格があるんでね…わかりますよね?」って感じだし。客も顔を覚えてもらって、「いつものあれ」で通じるようになるのが誇りなんだよね。

注文する内容も、食べたいものを手当たり次第に注文するのは無粋。その代わり、季節の走りものなんかが出ているとすぐ、「お、それもらおうか」ってな具合。たとえ、食べたくなくても注文する(笑)。それが江戸っ子の粋、そんなふうに感じるね。

Photography Junsuke Obi

――女将と客の、絶妙な間合いにしびれます……。

太田:そう、東京の居酒屋においては女将の威厳、存在感も特徴ですね。それが、店全体をビシッと引き締めているような。例えば、客の前にお銚子が5本くらい並んだりすると、女将がふっとやってきて、もう帰んなさい、って。もっと飲みたくても、しょうがないなぁって、皿を重ねてお銚子も端に寄せて、ご丁寧にふきんで自らカウンターも拭いちゃったりして。お勘定するわけさ(笑)。

他にも、女性の1人客が来たりすると、わざと女将の近くの席に案内する。それで隣の男がぶしつけに話しかけたりしようもんなら、余計なことしちゃだめよ、ってたしなめる。ペラペラおしゃべりはしないし、お世辞も言わないんだけど、それがいい。そんな女将を慕って、皆さん通うようになるんだよね。

Photography Kentaro Oshio

――太田さんが初心者におすすめする居酒屋はどこですか?

太田:神田の「みますや」だね。創業1905年、東京で最古ともいわれる大衆居酒屋だけど、店内が広いから初めてでも緊張感が少ないと思います。カウンターがないから、主人や女将と静かにやりとりするっていう店ではないけど、入門編にはぴったりなんじゃないかな。僕の行きつけの中でも、3本の指に入るくらいよく訪ねます。

Photography Junsuke Obi

Photography Junsuke Obi

――居酒屋での振る舞い方のコツはありますか?

太田:必要以上に緊張する必要はないし、逆に見栄を張る必要もないけど……なんていうのかな。要は、おとなしくしてろ、ってことだね(笑)。そこで何を学んでほしいかっていうと、“おとなの行儀”。これなんです。もちろん、楽しく飲むのはいいんだけど、周りにはひとり静かに飲んでいる客もいる。居酒屋に通ううちに、自然とそういう空気感に合った行儀が身につくと思うんですよね。そんな飲み方ができるようになってきたら、こっちのもの。これからの人生、もっとおもしろくなっていくんじゃないかな。そんなふうに思います。

太田が訪ね歩いた日本全国の居酒屋の中から「創業が古く昔のままの建物であること」「代々変わらずに居酒屋を続けていること」「老舗であっても庶民の店を守っていること」という3つの条件を満たした店を「日本居酒屋遺産」として選出。東日本編では東京を中心に、北海道、山形、宮城、神奈川、静岡の居酒屋遺産15軒を紹介 価格:¥2,200

Photography Kentaro Oshio

Text Maki Nakamura