松山ケンイチ

1985年3月5日生まれ。青森県出身。2001年、ホリプロ×Boon×PARCOの共同企画オーディション 「New Style Audition」でグランプリを獲得。翌年、俳優デビュー。近年では、『怒り』(2016)、『聖の青春』(2016)、『ホテルローヤル』(2020)、『BLUE / ブルー』(2021)、『ノイズ』( 2022)、『大河への道』(2022)、『川っぺりムコリッタ』(2022)などに出演。2023年はTBS金曜ドラマ『100万回言えばよかった』、大河ドラマ『どうする家康』に出演。公開待機作に『大名倒産』(2023年6月23日公開予定 / 前田哲監督) がある。

前田哲

助監督として、伊丹十三、滝田洋二郎、大森一樹、崔洋一、阪本順治、松岡錠 司、周防正行らの監督作品に携わる。1998年相米慎二監督のもとで劇場映画監 督デビュー。主な監督作品に『ドルフィンブルー フジもういちど宙へ』 (2007)、『ブタがいた教室』(2008)、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』(2018)、『ぼくの好きな先生』(2019)、『そして、バトンは渡された』 (2021)、『老後の資金がありません!』(2021)など。2023年6月公開作として 『水は海に向かって流れる』、『大名倒産』がある。

誰にでも優しい介護士が実は42人もの老人を殺害していた。その動機は一体何なのか? 葉真中顕(はまなか・あき)の小説を映画化した『ロストケア』は、介護という社会問題を題材にした骨太なミステリーだ。監督は『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』『老後の資金がありません』の前田哲。殺人犯の斯波宗典(しば・むねのり)を演じるのは松山ケンイチだ。斯波の心の闇に迫る検事の大友秀美を長澤まさみが演じ、初共演となる松山と長澤の手に汗握る熱演に引き込まれる。10年前から連絡を取り合って映画化を目指してきた前田と松山は、この作品にどんな想いを託したのか。仕事の関係で松山は途中までの参加になったが、強い信頼関係で結ばれた2人に話を聞いた。

10年前から企画して実現

——今回、松山さんが演じた斯波は複雑な人物ですね。世間から見れば凶悪な殺人犯ですが、だからと言って悪人とは言い切れない。

松山ケンイチ(以下、松山):斯波はセーフティネットからこぼれて落ちてしまった。そして、こぼれ落ちた人にしかわからない苦しみを、落ちていない人に向けて伝えることができるんじゃないかと思ったんですよ。でも、実際に落ちてみないと、斯波が言っていることが本当のことなのかわからない。この人はどこか異常があるんじゃないかって思われてしまう。そんな中で、斯波は言葉と目と佇まいで自分の苦しみを大友に伝えて、大友の気持ちは揺れ動いていく。「この人は本当のことを言っているんじゃないか」と思うようになるんです。大友の気持ちを動かす誠実さみたいなものが、斯波にはあったと思うんです。だから、そういうところはきちんと演じていかないといけないなって思いましたね。

——セーフティネットからこぼれてしまった者の内面を知るために、何か取材はされたのでしょうか。

松山:介護殺人のドキュメンタリー番組を見たり、そういう事件を扱った本を読んだりしました。監督とこの映画の話を始めたのが10年前なんですけど、その頃は介護殺人ということに関して情報が少なかったんです。でも、最近になってそういう事件が増えてきたじゃないですか。もしかしたら、いつか自分もそういう事件を起こしてしまうかもしれない。この映画で描かれている介護の苦しみは他人事じゃなく自分事なんだっていうのを、斯波を通じて伝えたいと思いました。

——10年も前から企画されていた話なんですね。

前田哲(以下、前田):この原作を読んで絶対映画化したいと思い、何度も脚本を書いては、映画会社に見せていたんです。そうしたら日活の有重プロデューサーが興味を持ってくれた。そこでどういう切り口で映画化しようかと相談して、原作では男性だった大友を女性にすることにしたんです。その方が お客さんが興味を持つだろうし、現代的だとも思ったんですよね。僕の映画は女性が凛としているんです。男はたいてい情けない。それは意識していたわけではなくて、指摘されて最近気がついたんですけどね。それで42人殺した犯人と渡り合える女性を演じられる、そして、俳優・松山ケンイチに匹敵する女優といったら、長澤まさみさんしかいないと思いました。僕はこの映画は、斯波と大友の対決に話を絞りたかったんです。

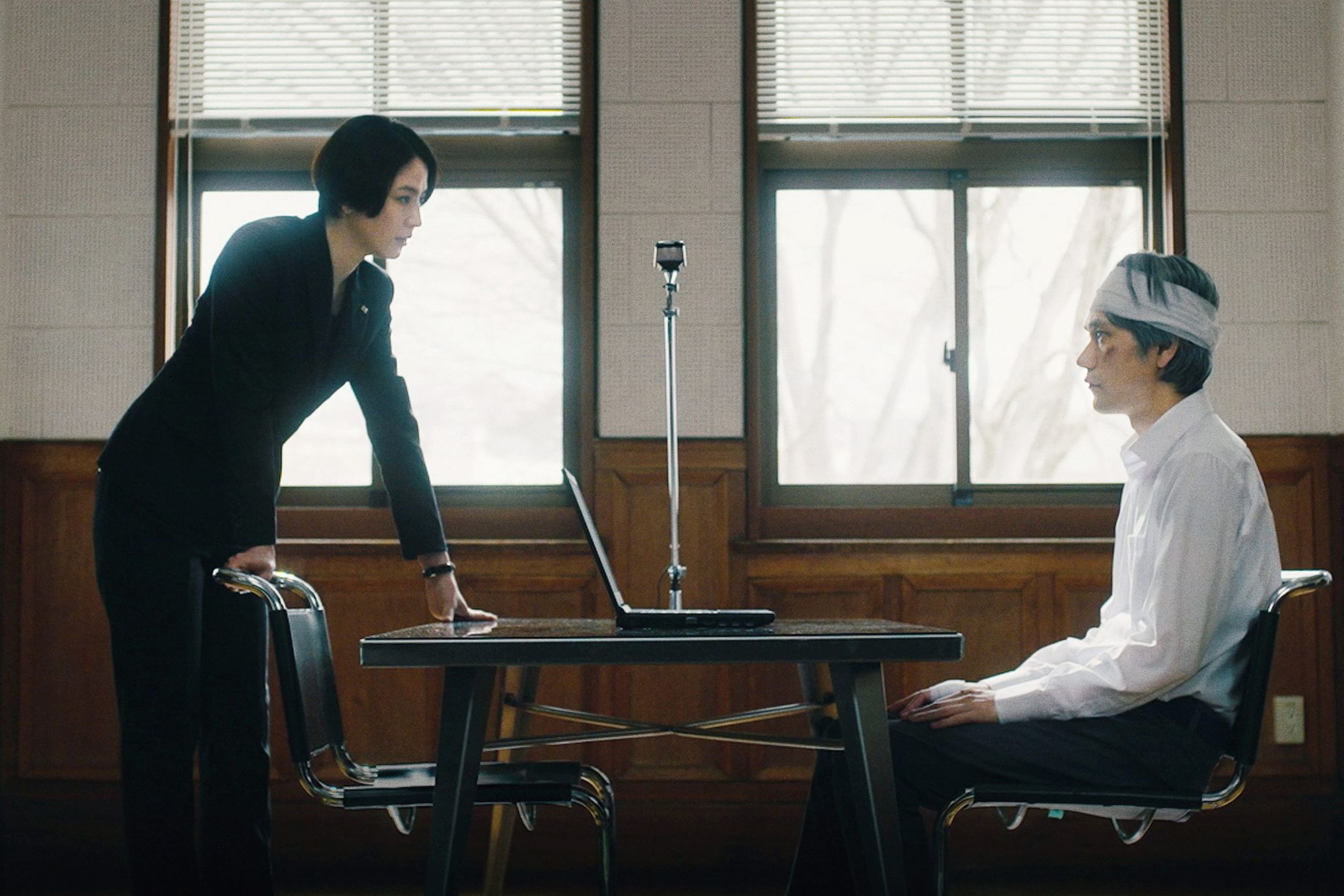

——正論で斯波の罪を裁こうとする大友。きれいごとでは済まされない苦しみを味わってきた斯波。2人が激しくぶつかる取り調べのシーンでは、松山さんと長澤さんの演技に息を呑みました。

松山:斯波にとって大友は、自分の想いを伝えられる最後の人なんです。だから、大友に何を残せるかがすごく大事なことで1秒たりとも無駄にしたくなかったはず。そう思って、セリフの喋り方はすごく考えましたね。でも、長澤さんの演技を見て止まってしまったことがあって。こうなるだろうなって想像はしてたんですけど、その表現があまりにも強かったんです。それを斯波がどういう風に受けるのか、一瞬わからなくなって頭が真っ白になりました。斯波は罪悪感や後悔はすでにしているから、大友に「人殺し!」って言われたくらいでは後悔しない。じゃあ、言われた時の気持ちをどこに着地すればいいんだろうって悩みました。

前田:感じを掴むために1回だけ本読みはしたけど、あえてリハはしなかった。相手がどう出てくるのかわからないまま本番で対峙してほしかったので。

——それが緊張感を生んでいたんですね。斯波の父親を演じた柄本明さんとの共演シーンもすごかったです。父親が認知症になり、親子で追い込まれていく姿に胸が詰まりました。柄本さんとの共演はいかがでした?

松山:僕は10代の頃から柄本さんとご一緒させて頂いて、共演回数は多いんですよ。なので時生くんも佑くんも、角替さん(柄本明の妻で女優の角替和枝)も知っていて、お会いしていないのはお姉さん(柄本明の娘の柄本かのこ)だけ。お姉さんに会ったら柄本家は制覇なんで、制覇したら家族写真に入れてくださいねって言ってたんですよ(笑)。柄本さんとは家族のような距離感でいられるから、難しいシーンもスムーズにできたんだと思います。初めて共演させて頂く方だったら、今回の映画は難しかったかもしれない。柄本さんだから、あそこまでできたんじゃないかと思います。

——あそこまで、というのは、 斯波が殺人を始めるきっかけになるシーンですね。

前田:ああいうシーンの撮影は1日に1回しかできない。もう一度、同じシーンを撮影するとしたら1週間くらい経たないと無理でしょうね。柄本さんも松山さんも全部出し切るわけですから。今回は一発で撮ることができました。感情が出てしまうから、シーンの段取りもテスト撮影もほとんどできないなか、一回で決められたのは役者同士信頼しているからだと思いますね。2人とも僕のことを信頼してくれていたし。現場にいたスタッフはみんな号泣していましたよ。

——あのシーンに立ち会っていたらそうなりますよね。すみません、ここで松山さんはお時間がきたみたいです。ありがとうございました。

松山:ありがとうございます。じゃあ、監督あとはお願いしますね。

前田:行ってらっしゃい(笑)。

松山ケンイチと長澤まさみ、2人の魅力

——斯波という難しいキャラクターに松山さんは見事に命を吹き込んでいましたが、監督が感じる松山さんの役者としての魅力はどんなところですか?

前田:言葉にするのは難しいですね。柄本さんは、いま若手の中では「松山くんが一番だ」と言って、すごく評価されてます。長澤さんが出演してくれたのも、松山くんと仕事ができるというのが大きかったと思います。

——役者が魅力を感じる役者なんですね。

前田:そうともいえるでしょうね。サイコパスをやるのは難しいですけど、やり方みたいなものがあるじゃないですか。斯波は普通の人の感覚を持っていながら42人も殺す。非常にセンシティヴな表現が必要になるんです。松山さんは〈自分もそうなる可能性があるかもしれない〉ということを観客に思わせる芝居ができる人なんですよね。一方、長澤さんの魅力はスター性ですね。役者として華がある。

——もし、大友が男性だったら、もっと重い雰囲気になっていたかもしれません。長澤さんの凛とした美しさが光ってました。

前田:今回、長澤さんが全身全霊で役に取り組まれていて、とても悩み考え抜 かれていましたね。僕は松山さんと10年間、この映画について話をしてきたから現場で話すことは少ないんです。でも、長澤さんとは毎回、シーンごとに話をしていました。大友には秘密があるので、このシーンではどんな顔をするのかが難しいわけですよ。その塩梅は映画全体を見ている僕が調整していく必要がある。長澤さんは芝居については僕以上に考えてますから、このシーンではこういう演技で大丈夫ですか?っていう確認を僕としていたんです。ラスト・シーンでは、松山さんは長澤さんの演技に震えたと言ってましたが、僕も震えました。それくらい彼女の演技には鬼気迫るものがあったんです。

——原作にはない秘密を大友が告白するシーンですね。

前田:あの大友の秘密を考えついた時に、映画として成立する!と確信しました。僕の中では、これ以上ない、というところまで脚本で描き切っていて、それを見事に表現してくれたのがこの2人です。ちょっと間違うと説教くさくなるセリフもあるんですよ。メッセージがあるから。それをこの2人が生の言葉として発している。それが2人の力量ですよ。地方ロケもあり普通だったら共演者は打ち解けて親しくなっていくのに、今回はあえて2人ともにすごく距離を取ってましたね。全然話さなかった。だから、撮影後は憑き物が落ちたように2人は開放感いっぱいの笑顔でした。今は2人はとても仲良しですしね。

——2人が対決するシーンは、ほとんど動きがないじゃないですか。それを映像としてどう見せていくのか、というのは苦心されたのではないですか?

前田:そうなんです。今回はカット割りやカメラワークをすごく考えたし、工夫しました。そこは美術の後藤レイコさん、カメラマンの板倉陽子さんの力が大きかったですね。普通に芝居を撮っているだけでも映像として力があるけど、カメラが動かないと観客は飽きてしまう。でも、単にカメラが動けばいいっていうわけではないので、〈どうしてそういう動きになるのか〉というのを考えました。この表情を見せたいのでカメラを寄せる、というような作為的なことはやりたくなくて、芝居を生かすアングル、カメラワークであることを心掛けたんです。

社会的な問題をあえてエンタメで描く

——だからこそ、観客は現場いるように2人の対決に没入できるわけですね。今回は老人介護を題材にされましたが、社会的な問題を映画で扱う時に心掛けていることはありますか?

前田:『バナナ』(『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』)の時だったら、障害を持った人が映画を見た時にどう感じるか?ということをとても重要に思ってました。完成後すぐに障害を持つ人達の試写を開いて、映画を観見てもらったら、「この映画は自分達が言えないことを言ってくれている」と感激してもらえた。その感想を聞いて、やった!と思いました。映画の目的を達したって。今回の映画だったら、介護の現場の人が観た時に「なに絵空事を言ってるんだよ」って思われたら終わりじゃないですか。だから、当事者の人達がどう感じるかはすごく意識していますね。それに、この映画はスタッフにとって他人事じゃなかったんですよ。

——というと?

前田:脚本を書き始めて映画が完成するまでの10年間に、ピンピンしていた僕の両親がホームに入ることになったんです。脚本の龍居由佳里さんは現在、自宅介護をしていて、毎日、ご飯を作りに実家に行っている。それぞれ、介護という問題が自分ごとになっているんですよ。だから、この映画は若い人に見てもらいたい。時が経って気が付いたら、この映画で描かれていることは自分ごとになってるから。その時、介護をめぐる問題って今と全然変わっていないと思いますよ。

——監督は10年前から介護の問題が気になっていたんですね。

前田:ずっと気になっていたことだったので、映画にして世間に届けなきゃいけない、と思ったんです。『老後の資金がありません!』の時は老後の問題を取りあげましたが、介護のことも老後のことも、国や行政の愚痴をため息混じりに言うだけでは何も変わらないから、自分達で社会を変えていかなければいけない。そういうエンタメから遠い社会的な題材を、エンタメで描きたいと思っているんです。次に公開される『大名倒産』はコメディだけど、僕のテーマは、リーダーがどうあるべきか。借金まみれでリーダーが頼りない今の日本、これからどうするのよ?っていうことですよ。観客が映画として楽しみながら、ふとした瞬間に『そうだよな』って現実を振り返る。そんな映画をこれからも作っていきたいと思っています。

■映画『ロストケア』

2023年3月24日全国ロードショー

出演:松山ケンイチ、長澤まさみ、鈴鹿央士、坂井真紀、戸田菜穂、柄本明など。

原作:「ロスト・ケア」葉真中顕 著 / 光文社文庫刊

監督:前田哲

脚本:龍居由佳里、前田哲

主題歌:森山直太朗「さもありなん」(ユニバーサル ミュージック)

音楽:原摩利彦

制作プロダクション:日活 ドラゴンフライ

配給:日活、東京テアトル

©2023「ロストケア」製作委員会

https://lost-care.com

Photography Masashi Ura