黒と白で描かれた斑点やラインといった模様をドローイングから立体作品、テキスタイルまで、さまざまな媒体に落とし込み発表を続けるヤブノ・ケンセイ。モチーフの宇宙人のようでもある架空の生物は、身体性や性別といったカテゴライズができない。作品を通して鑑賞者との理解の一致を求めるのではなく、そのまま共存することを示しているようにも感じられる。

言葉や頭で考えることから離れ、感覚的に作られた作品群は「音楽や映画、U.S.トイ、ファッション、DIY を信じてきた自分の末路のような作品」と自身が話すように、あらゆるカルチャーを越境しながらも、どこか1990年代の退廃的なカルチャーを想い起こさせる。

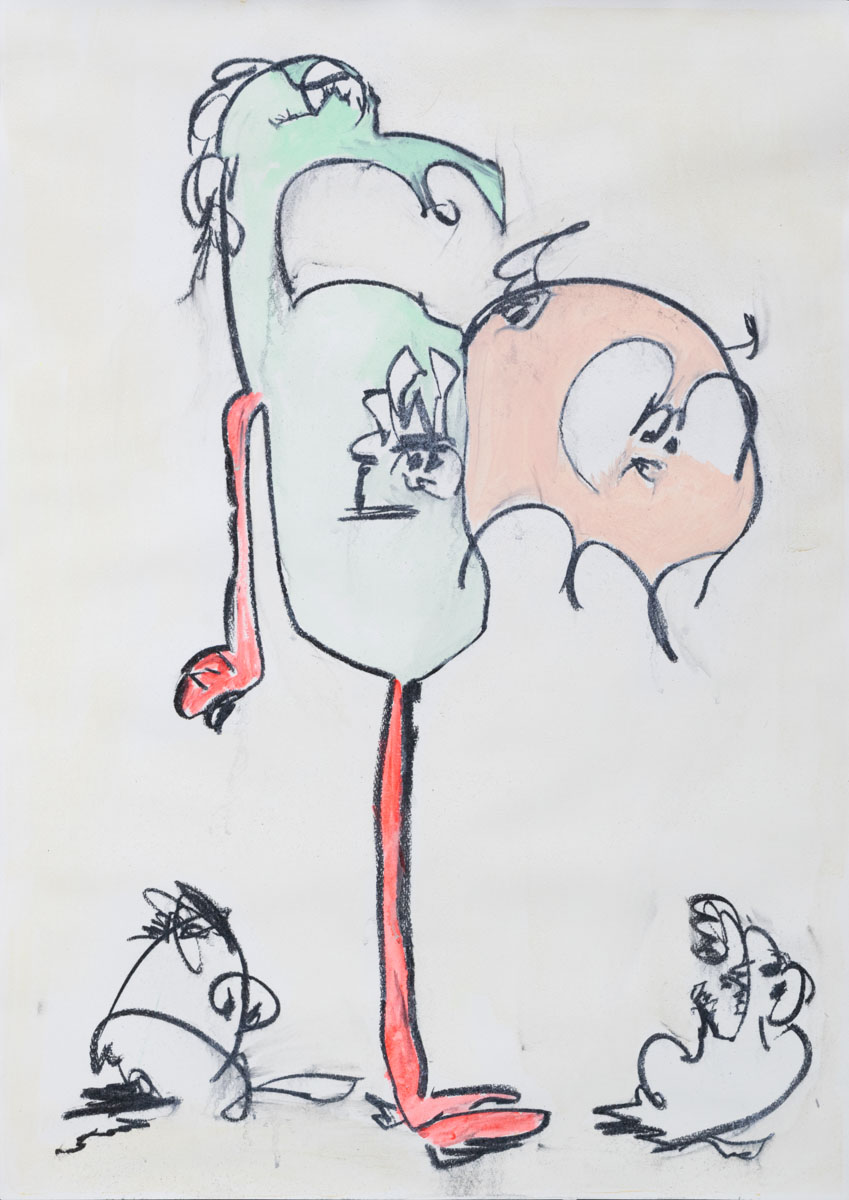

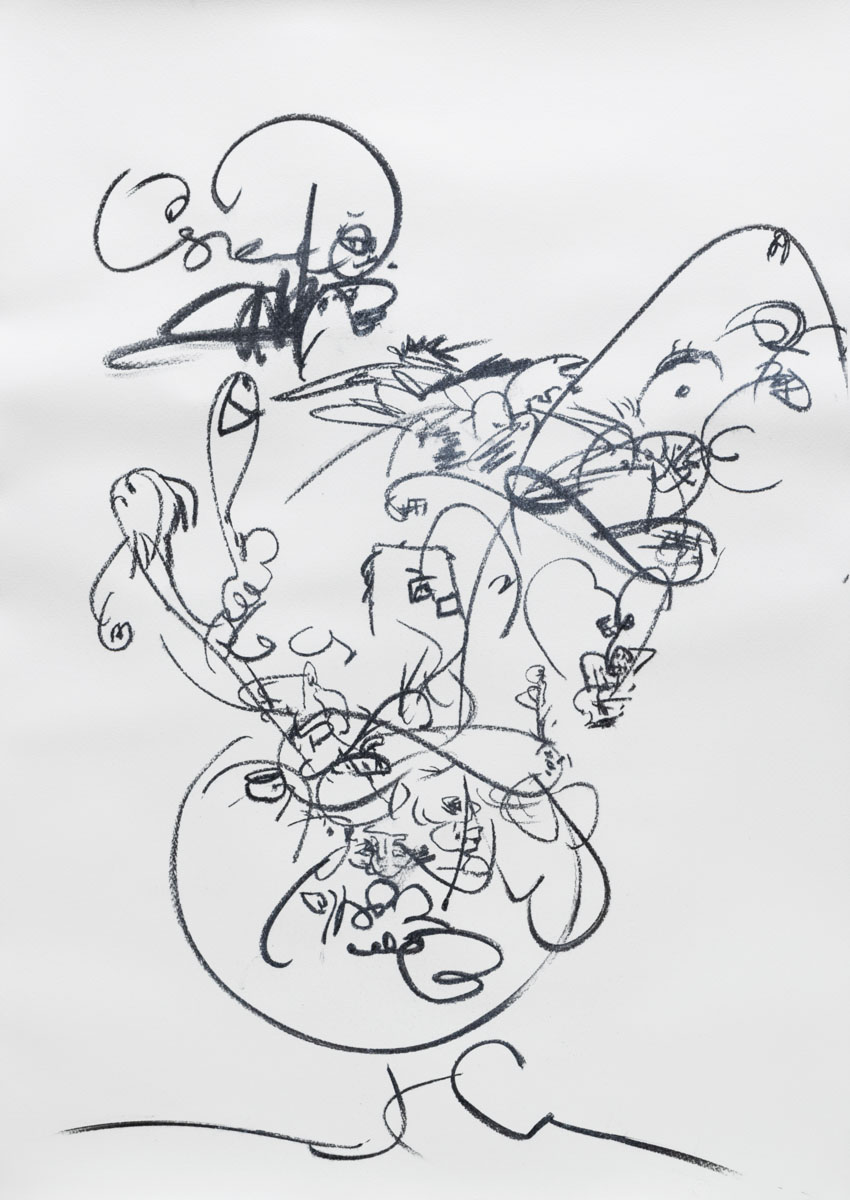

そして現在、開催中の「Untitled Ⅱ」で発表したドローイングや立体作品は、チャコールで描かれたモチーフと曖昧な色彩が調和し、独自の世界が構成され、さらなる広がりを見せることで鑑賞者の思考を刺激する。今回は創作の原点や新作のインスピレーション源、同展の試みについてまで広く話を訊いた。

ヤブノ・ケンセイ

1975年、北海道生まれ。イギリスのCamberwell College of ArtsでFine Artを専攻。limart、THE LAST GALLERY、新宿伊勢丹などでペインティング、立体作品を発表。『アイデア』や『vice』、『DAZED & CONFUSED』など国内外の雑誌にも作品を提供する。また、「コム デ ギャルソン」の2011年春夏ウィメンズコレクションに、作品がテキスタイルとして採用された。最近の展示に、写真家 大沼茂一との二人展『WHY YOU』(2019年/HYSTERIC GLAMOUR SHIBUYA)、個展『Untitled』(2022年/KOMIYAMA TOKYO G)がある。

「常に自分の中に相反する2人のキャラクターが存在する」

――宇宙人を思い起こさせるモチーフやデザインとアニメーションが融合したような独特の世界観、シンプルながらもジャンルを越境した作風に至った経緯を教えていただけますか?

ヤブノ・ケンセイ(以下、ヤブノ)絵を描き始めたのは幼稚園生の時。アートをやっていこうと決めた特別なタイミングがあったわけではなく、落ちこぼれだった自分が選ぶことができたのが、アートだけだったんです。

黒と白の作品『Alien』は2009年にCLASKAで開催された個展ではじめて発表したもの。それ以前から平面として描いていた黒と白のグラフィックを、立体として初めて展示しました。

18歳で上京してすぐ、原宿の「おもちゃやSPIRAL」で働いていたことは自分にとっても重要な経験です。U.S. TOYへの好奇心と理解が深かったこともあり、平面から立体へと移行するのは自分にとってごく自然なことでした。

ティーンエイジャーの時からエクストリームな音楽、映画、ファッションに興味を持っていました。ある種の偏った感性が、自分の作品に反映されているのかもしれません。

――制作過程において重要視していることは何でしょうか?

ヤブノ:手を動かすより前に、日々頭の中でイメージを作り、それをアップデートしています。ただ、そのプロセスは僕の頭の中にしかないもの。イメージすることと実践の間に、何の作業も存在しないんですよね。メンタルを整えて、手を動かし、挑むことだけが自分にとって重要なんです。

――周囲の評価や変化とは別に、自身の葛藤や創作の浮き沈みはありますか?

ヤブノ:とんでもなくありますよ(笑)。これは年齢に関係なく、やりたくない時、うまくいかない時、もう一線越えなくてはいけない時など、常に浮き沈みのある人間だと自認しています。

ステイトメントの中で「寝ている時と寝ていない時」と僕が言ったように、常に自分の中に相反する2人のキャラクターが存在するんです。冗談めいて『ジキルとハイド』の“ハイド”と呼んでいるもう1人の自分は、すべてが嫌で、あらゆるものを拒否したりもする。もしかしたら、“ハイド”が本来の自分なのかもしれません(笑)。

「ディメンションが掛け算になっていく」新しい感覚

――昨年開催された「Untitled」に続く2回目の展覧会となりますが、昨年の展示とくらべて、新しい発見はありましたか?

ヤブノ:昨年の「Untitled」と「Untitled Ⅱ」を振り返ると、子供の時の理想に近づいている気がしています。右まわりしかできなかったのに、左まわりもできるようになったと言うか。抽象とも具象ともいえる脳内にあるイメージを絵として表現する際に、自分でも期待していなかった気付きが舞い降りたりするんですよね。第5弾まで、この感覚を大切にしていきたいと思います。

――本展では代表作でもある黒と白の立体作品に植物のような色付けがされていました。また、チャコールで描かれたドローイングは、薄いゴールドを背景色にしていたことも印象的でした。ヤブノさんにとっての色の役割について教えてください。

ヤブノ:立体を肌色に塗った時、ブロンズに塗った時、まとう色によって、物体自体の存在意義が変化しますよね。ただ単純に、着色することによって、自分の中で作品の視認性が変わってくるのがおもしろかった。正直、黒と白の2色でまとめることがいちばんしっくりくるんですが、もう1色増えることで、色の全体観が変わってみえる。その緩やかな拡張に、自分自身も興味を持ったのかもしれません。

――一見、相反する関係のものが交錯することが、今と将来のご自身にとって重要と思われる理由は何でしょうか?

ヤブノ:同じことの繰り返しになるかもしれませんが、夢で起きたことも、現実で起きたことも、同じ1人の人間に起きていることなんですよね。右と左、現実と夢、一定の力で丁寧に積み上げていく作業と、直感的でダイナミックな動き。一見真逆と感じる2つを同居させることは、両者の隙間を埋めていく作業でもあります。今まで見落としていたものを、自分が培ってきた世界観に登場させてみた時、自分の理想に近づける。ディメンションが掛け算になっていく感覚は、自分にとっても新しい発見でした。

でもやっぱり、自分が信じているのは、グラフィックデザイナー、仲條正義さんが言っていた「傑作は偶然だ」っていう言葉なんですけどね。

■KENSEI YABUNO『Untitled Ⅱ』

会期:11月26日まで

会場:KOMIYAMA TOKYO G

住所:東京都千代田区神田小川町3-20−4 第2龍名館ビル 1F D

時間:12:00〜18:30(平日、土曜)、12:00〜17:30(日曜、祝日)

休日:火曜、水曜