ブライアン・イーノの50年にわたるソロ活動における初ライヴツアー。オーケストラとの共演は今回が初。高くなった期待値を軽やかに超え、張り詰めた緊張を解きほぐすかのような穏やかで雄弁な時間だった。特別なベルリンフィルでの一夜を振り返る。

そもそも「THE SHIP」とは、2016年にリリースされたブライアン・イーノ自身の歌声や豪華な客演による語りをも「音」のひとつとして駆使したコンセプチュアルなアルバムの名前だ。しかしながら、本年もフレッド・アゲインとのコラボアルバム『Secret Life』のリリースをはじめ、数多くの楽曲をプロデュース・リリースしてきたイーノがなぜ未だに『THE SHIP』の音楽を聴衆の前で披露する必要があったのだろうか。膨大な楽曲群から、そこに拘泥し続けるにはどんな意図があるのだろうか。コンテクストなしにコンサート本編を語るには、彼の意志と機知をあまりにも無視していて、幾分もったいないように思う。そこでアルバム自身と彼の音楽遍歴の一片前段について少しだけ整理してみよう。

“沈没船”や“戦禍”をテーマに据えた作品

「THE SHIP」は、第一次世界大戦の戦禍そのものとタイタニック号にインスピレーションを受けて創作された作品だ。

氷山に衝突し、沈むことを前提に乗客の不安を宥めるかのように楽団が演奏を奏でたという楽団の生き様。そして歴史的背景をもとにアルバムを注意深く聴けば、20分にわたる壮大な表題曲をはじめ、イーノの歌声やさまざまな亡霊のような語り。声や教会の鐘の音、環境音が断片的に、しかしあくまで自然に耳に入ってくる。そしてヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「I’m set free」をモチーフにした「Fickle Sun (iii) I’m Set Free」でアンビエンスやシンフォニックな音像景色から1つのポップソングとしても捉えられるメッセージを主題にしたイーノ自身による歌声で穏やかに大団円を迎える。

「アルバム『The Ship』は、声を駆使しながらも、特に歌という形に頼らないという珍しい作品です。これはある雰囲気の中に、時折声の主が持つキャラクターが顔を見せ、音楽によって生み出される曖昧な空間に、いつの間にかそれらのキャラクターが迷い込むような作品になっています。背景には戦時中の感覚があり、また必然性があります。またオーケストラにぴったりのスケール感、そして多くの人々が協力し合っているような感覚もあります」。

とイーノ自身は語る。そうだ。今作は2005年の『Another day on earth』以来11年振りにヴォーカルをフィーチャーした作品だという点についても、触れておきたい。「歌」ではなく楽器と調和した「音」としての声の重要性を捉え直す試みがなされている。

その意図を証明するかのように、沈みゆく船で演奏していた「楽団」と織りなすサウンドがアルバムと本公演の肝である。今回は、2023年に新たに再録したクリスチャン・ヤルヴィを指揮者に据えたバルト海楽団による演奏がなされている。彼等を起用した理由を以下のように語る。

「私が音楽を演奏するように、演奏することのできるオーケストラを求めていました。楽譜だけでなく心で演奏するオーケストラ、若くてフレッシュで情熱的な演奏者をです。バルト海フィルハーモニー管弦楽団を初めて見た時、彼等がそれらすべてを持っていることを確信しました。そして彼等が海の名前を冠していることに気付いたのです。それが決め手でした!」

北欧10カ国の音楽家で構成されている彼等は、歴史的に分断された地域の結束を象徴し、前ドイツ首相アンゲラ・メルケルから「国際理解を体現し、音楽を国境を越えて理解できる永遠の言語として用いている」と賞賛されたそうだ。

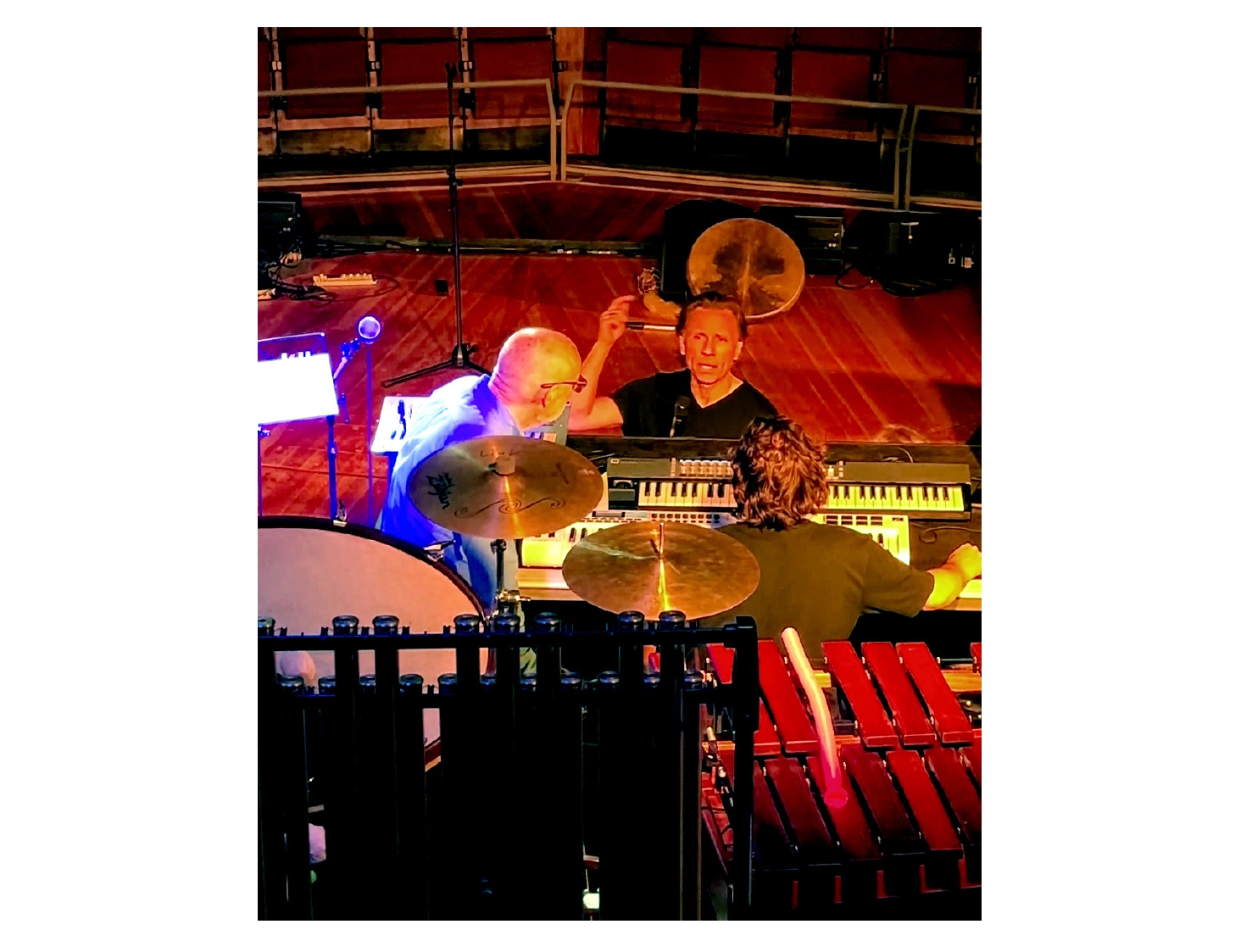

また、バルト海楽団の特徴は記憶だけを頼りに、立ったまま、演奏する独特のアンサンブルが特徴だ。従来のオーケストラとは一線を画している。相互にインタラクションのあるライヴ演奏。クラシックというジャンル的な敷居はなく、「音」を体現することを目的とした公演なのだ。

そうした協奏と自由な精神性はイーノの本質である実験精神と知的好奇心を刺激したに違いない。

「この公演に参加するすべての人は、隣の人と同じように重要です。誰もが等しく重要であり、交換可能でも使い捨てでもない。オーケストラが演奏を行うのではなく、本当の意味でバンドであり、『演奏そのもの』であることが、ブライアンと私の考えるこのコラボレーションのユニークな点です」。

と本公演前に指揮者であり、創始者のクリスチャン・ヤルヴィは語っていた。昨年京都で行われていた『音と光の展覧会「BRIAN ENO AMBIENT KYOTO」』でも『THE SHIP』がブースになっていた通り、本公演はイーノのキャリアの中で1つの到達点でもある。

こうした背景から察するに「THE SHIP」で描いたテーマは世界情勢に昔から目を向け、常に発信をしてきた彼が現在共有したい大きなトピックそのものであり、同時にそうした思想性やコンテキストとはかけ離れた純粋な音そのものによる喜びの発露なのだろう。

長くなったがこれらを踏まえて、本編を振り返る。

『THE SHIP』すべての楽曲を披露した前半。戦禍と沈没。それから解放を描き切る

イルカの群れが舞い踊る。沈みゆく船を抱き止めるように。人々の営みを愛しむかのように、穏やかに。船からはさまざまな亡霊達の言霊が反響する。『新たな幻想を見つけるために私は自由になる(I’m set free to find a new illusion)』。そのルー・リードの歌詞フレーズとともに、アングルは船底から凪になった波間、そして次の地平を映し出す。そんな感覚をあとから覚えた。

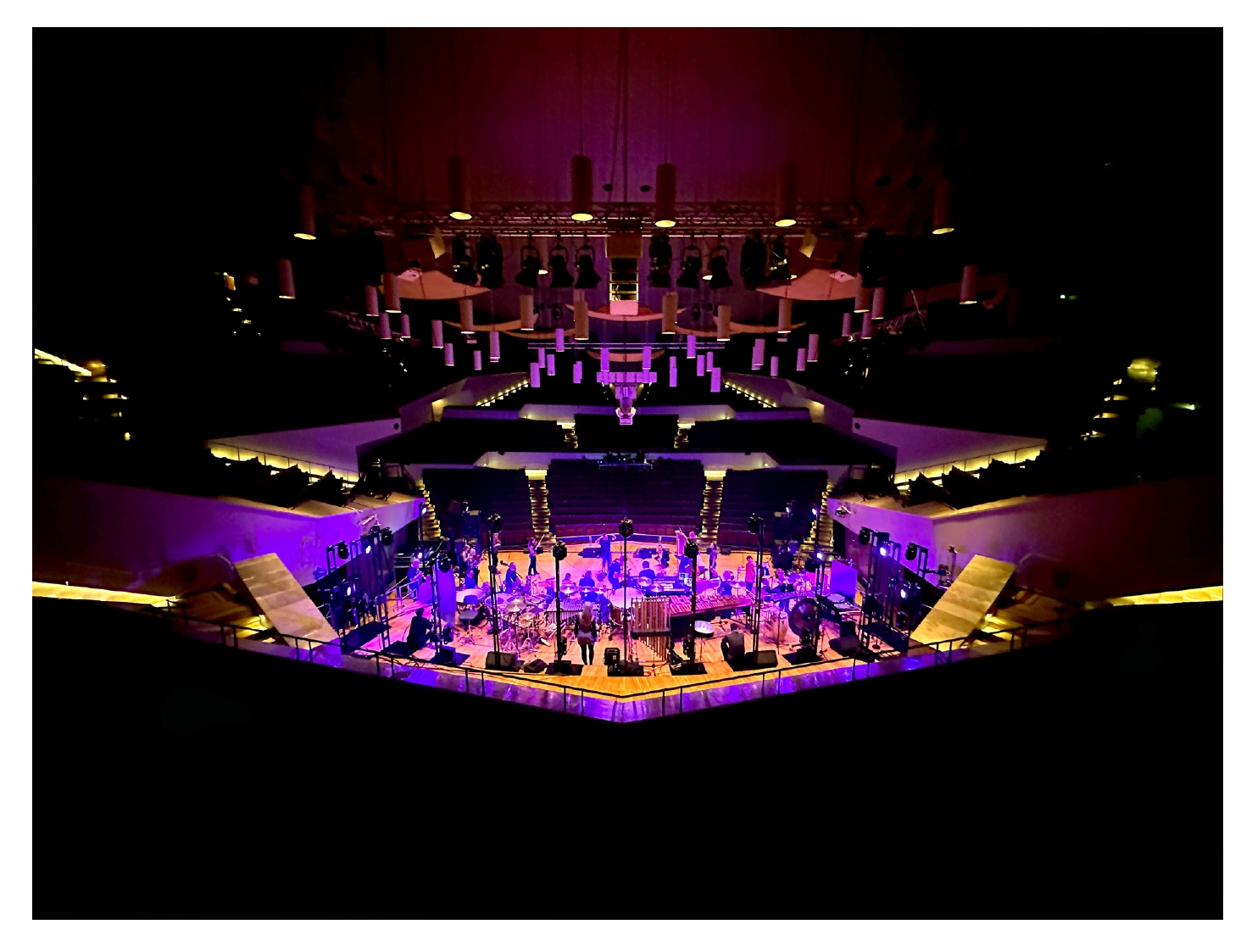

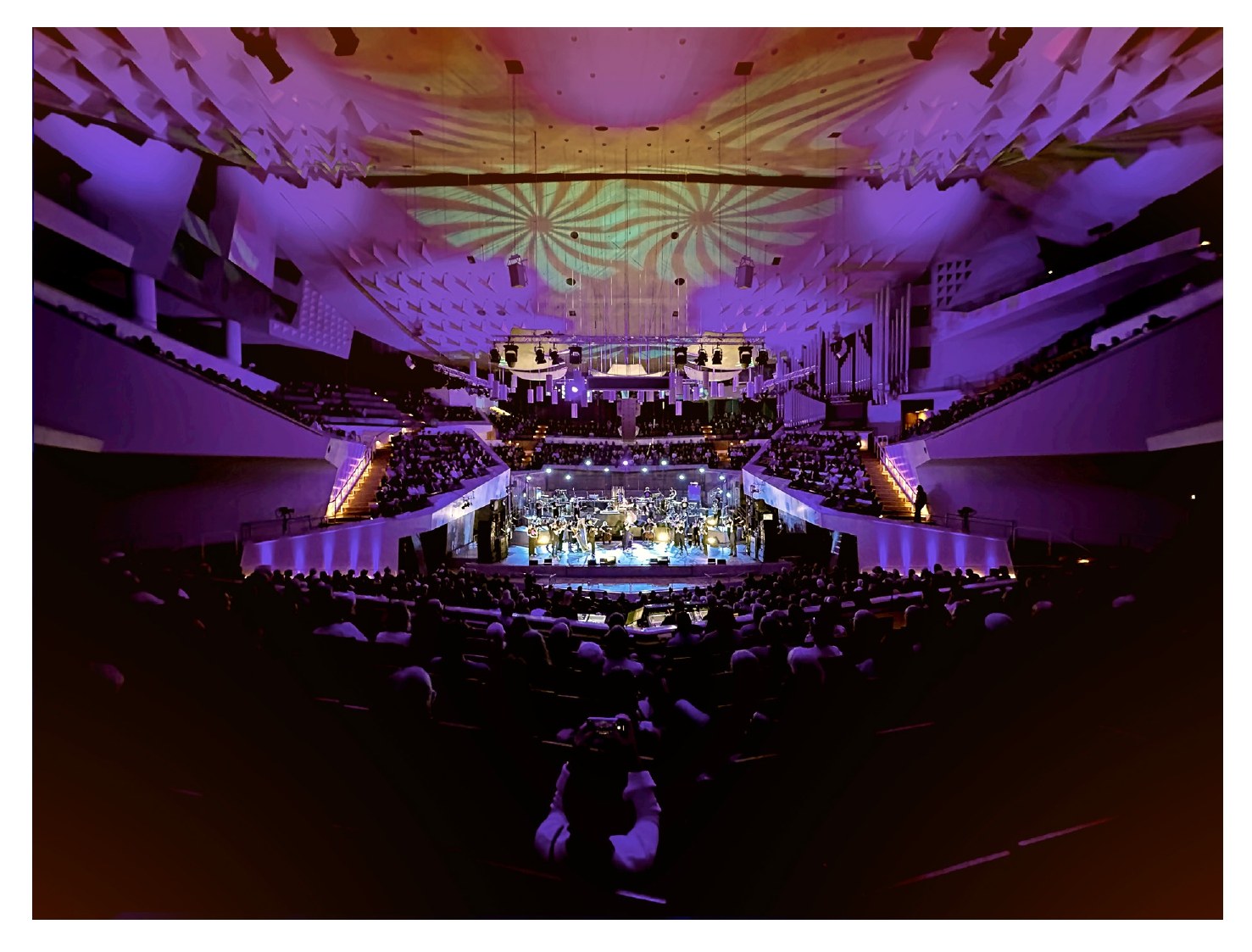

最初に披露されたのは『THE SHIP』の1曲20分を超える大作だ。立ったり、しゃがんだり楽団員も指揮者も動きを加えることで、観客の視線を飽きさせない工夫がなされている。暗い照明のなかではあるが、目を凝らせばイーノを舞台の中央後方に据えて、楽団がその手前全体を囲い込むように座っている。イーノと横並びの立ち位置にいるピーター・セラフィノヴィッチもカメオ出演し、長年のコラボレーターであるギタリストのレオ・エイブラハムズとプログラマー/キーボーディストのピーター・チルヴァースのサポートのように見受けられるが、どうだろう。

続く2曲目はアルバム同様ハープから始まる組曲「Fickle Sun(i)」だ。緊張感の高いこの楽曲はイーノの歌声がより際立って聴こえる。深みのあるバリトンボイスが会場を包むと、深い瞑想状態に入ったようにも感じられた。そして楽曲中盤、楽団の音が一層激しさを増した頃に1つの閾値の音量を弾き出す。柔らかくも力強く会場に音が反響する。

「Fickle Sun(ii)The Hour Is Thin」になると、冒頭のトラックはアルバムのハープからピアノに様変わりしている。そして客演した俳優ピーター・セラフィノウィッツによる朗読が始まる。気付けば楽団員の姿はない。そして大団円となる「Fickle Sun(iii)I’m set free」で手前の楽団員が悠然と歩きながら、(クラシックコンサートで楽団員が動き回るのを見たことがない)交わっていく。指揮者のクリスチャン・ヤルヴィとイーノは目配せをしながら柔らかくも底知れない音像を描き出す。

そして、再びイーノによる歌声で「I’m set free」と言葉を放つ時、アルバムのコンセプト通りに沈没船に乗船し、自身も海の底に沈んでいった感覚から、視点が切り替わり凪になった水面まで底から浮上し、波間から空気を吸い込んだかのような解放感があったのだ。何も解決したわけではないのに、ああ、生きてきてよかったと感じられるようなチャプターの閉幕。そしてまだ何も刻まれていない章へと人生のページを捲る感覚があった。

舞台としても、音楽としてもこれ以上ないくらい研ぎ澄まされていながら、温かみのあるイーノと若々しい楽団の勢いのある音の調和を聴くと、こんな世界も悪くないと思えてしまうのだ、皮肉なことに。一呼吸置いてMCでこのバンドの名前を考えたんだ、と茶目毛を交えて嬉しそうに語る姿から達成感が滲んでいた。

代表曲『Dawn by the Rriver』等を惜しげもなく披露し歌としての魅力を讃えた後半

1977年発売の『Before and After Science』から悲しみと慈しみに満ちた「By this River」。これもまた奇しくも水辺である川を題材にした楽曲だが、ハープとともに少し風邪気味でしゃがれたイーノの生の声で聴くと、ここまで温かみがあったのかと思い知らされる。そしてまた先ほどの「THE SHIP」を踏まえて聴くと、亡くなった人との時世を超えた交流の楽曲にすら聴こえてくるから不思議だ。

続くのは2022年発売のアルバム『FOREVERANDEVERNOMORE』から、1曲目の「Who Gives a Thought」だ。歌詞について読み解けば気候変動と、資本主義社会で蔑ろにされる労働者階級やそれよりさらにもっと小さな存在に対する意識に警鐘を鳴らすような言葉が並ぶ。これがコロナ禍に作られたことを考えると今の世界情勢は、よりひどいものになっているのだが、彼の音楽や言葉はそういう背景をすべて無視できるくらいに残酷なほど音として雄弁で豊かなのも感じられる。説教くさくなく、耳触りがいいのだ。

本編の最後を飾ったのは2005年発売のアルバム『Another Day on Earth』から「And Then So Clear」だ。この頃になると指揮者のクリスチャン・ヤルヴィの好奇心に満ちた動きとボルテージは最高潮に達していて、リズムとともに一緒に跳ねるように指揮をしているのだ。沈み込むような楽曲が並んでいたがここにきて、多幸感に満ちた時間が流れていた。

会場はいわずもがなスタンディングオベーションだった。そして「音楽はとてもいい気分にさせてくれるものだよね?」とクリスチャン・ヤルヴィの言葉に会場は一気に沸いたが、「一応アンビエントのコンサートということで、リスペクトフルに」というイーノの鶴の一声で、いったん高まった熱を落ち着かせることができた。空間を司っているのはやはり、イーノだと思った。

そして、アンコールには『FOREVERANDEVERNOMORE』から「Making Gardens Out of Silence」では、ゲストヴォーカルのピーター・セラフィノウィッツとソプラノ歌手で作曲家のメラニー・パッペンヘイムが再びステージに呼ばれた。楽曲冒頭は自宅の小鳥のさえずりをサンプリングするところからアプローチしたというこぼれ話まで飛び出した。

公演最後の一曲として2005年発売のアルバム『Another Day on Earth』から「There Were Bells」が披露された。歌声が高らかに響き、もはやクラシックでもアンビエントでもない1つの新しいブライアン・イーノだけになし得るコンサートの在り方を示して、幕は閉じた。

未だ現代音楽の境界線にチャレンジし続けるイーノの音楽は、彼が1970年代に長く滞在した、さまざまな音楽史に残る偉業を果たしたこの街、ベルリンで再び更新されたのだ。