東京には空と広場がないーー。

「東京には空がない」と綴ったのは詩人・高村光太郎だったが、

東京、ひいては「日本には広場がない」と言い「広場」の創出に尽力したのが、

一昨年逝去した建築家・磯崎新(いそざき・あらた)だった。

現在、約200以上の高層ビルが建設される「東京大改造」が着々と進んでいる東京都。渋谷の宮下公園が複合商業施設に生まれ変わり街の風景が一変したことは記憶に新しいが、東京都では今なお“100年に1度”の大規模再開発が進行中。日本橋や湾岸地区では外資系企業の誘致を狙う最先端オフィスビルの建設ラッシュに伴って街の再開発が進み、明治神宮外苑や日比谷公園など歴史ある都市公園もその対象になり、樹木の大量伐採や再開発計画に反対する地元住民が署名運動を続けるなど物議を醸している。ただこれは東京都に限った問題ではない。現在、大阪、名古屋、静岡など全国各地で、公園や広場の「稼げる公園化」が急速に進み、都市の公共圏はいま瀕死の危機に直面している。

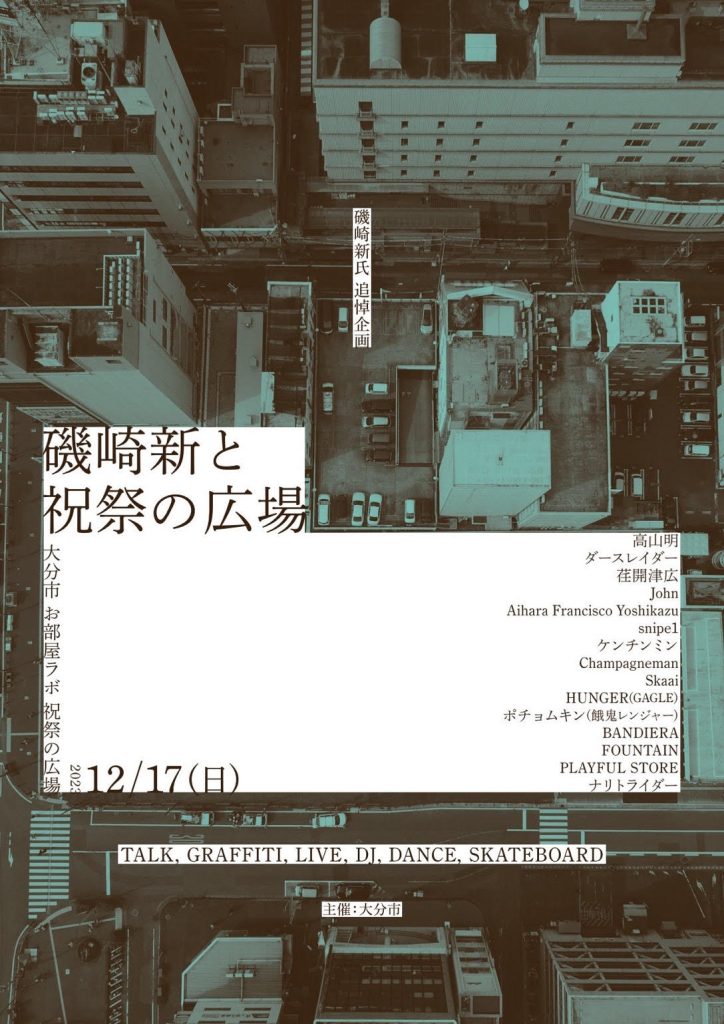

そんな中、大分県大分市では街の一等地にある公共の広場でストリート文化の祭典が開催された。2023年8月に誕生50周年を迎えたヒップホップカルチャーを構成する4大要素であるDJ、ラップ、ブレイクダンス、グラフィティを網羅したライブパフォーマンスやトークインベントに加え、広場にはスケートボードのランプが設置、地元名物のフードトラックも出店し、市の企画とは思えない充実したラインアップに驚く。全国では規制でがんじがらめになった公園が増えているように、今、こうしたアクティヴィティが屋外でオープンに行える場所はほとんどなくなってしまった。

年の瀬が迫る12月17日に開催されたこのイベントのタイトルは「磯崎新と祝祭の広場」。つまり一昨年末に逝去した大分出身の建築家・磯崎新(1931-2022)の追悼イベントだったのだが、世界的建築家である磯崎新とヒップホップの関連性を意外に感じた人も少なくないのではないだろうか。実は、この広場の誕生に尽力したのが、晩年の磯崎新だったという。異例づくしのイベントを覗いてみた。

「反建築家」が流した涙

磯崎新は「つくばセンタービル」や大分県立大分図書館(現・アートプラザ)、米ロサンゼルス現代美術館など数多くのポストモダン建築を手掛けたが、その一方で「反建築家」との異名も持つ。そこには街中に”物理的な建造物”を超えた何かを目指した姿勢と試みが評価された背景がある。

最初に挨拶したのは生前親交があった演出家の高山明。

高山は思いがけず、この広場の設立に関わった関係者の1人として、その経緯と誕生秘話を披露した。そもそものきっかけは高山が2017年にKAAT神奈川芸術劇場で上演したワーグナー作曲のオペラ『ニュルンベルグのマイスタージンガー』をヒップホップで現代版として再解釈するという意欲的な作品『ワーグナー・プロジェクト』(※1)だったという。

(※1)『ワーグナー・プロジェクト』 ―「ニュルンベルクのマイスタージンガー」2017年10月に横浜 KAAT神奈川芸術劇場で初演後、国内外で上演。民衆による歌合戦を描いたワーグナーによる19世紀のオペラ「ニュルンベルグのマイスタージンガー」をヒップホップで現代版として再解釈。「ヒップホップの学校」と銘打ち、公開オーディションを経た「ワーグナー・クルー」の出演者とともに、劇場を舞台にライブやワークショップなどのイベントを同時多発的に展開。構成・演出は高山明(Port B)。音楽監督は荏開津広、空間構成は小林恵吾。

https://www.wagnerproject.jp/

本作は、もともと16世紀ドイツ・ニュルンベルクの歌合戦という物語を、現代のラッパー達によるラップ・バトルに置き換え、かつてヒトラーをも心酔させた“ファシズム的な集中と求心の手法”で知られるワーグナーの楽劇を、ストリートの視点から描いて返歌したまったく新しい舞台芸術だった。その構想には、1970年代の大阪万博で建築家・丹下健三が手掛け磯崎が設計した「お祭り広場」が前景にあったという。「使う人の用途によって変化する“お祭り広場”のように、中央集権的な舞台ではなく、同時多発的にいろいろなことが起きる舞台を目指した」という高山は、劇場でストリートを創出する演出を手掛け、初日には磯崎を招待してオープンインタビューを行った。この時、磯崎はヒップホップを市民の総合芸術の1つとしてとらえ、市民社会や都市文化に大きな可能性を見出した『ワーグナー・プロジェクト』の斬新な試みをおもしろがり、理解と共感を示していた。

磯崎は、当時既に大分市内で広場を設立するプロジェクトを発案しており、ただ自分自身で広場を設計するのではなく、建築家を広く公募する予定だったが、どのようなコンペにするかを思案していたところだった。磯崎は『ワーグナー・プロジェクト』のラップ・バトルに着想を得たことで、市民の前でフリースタイルで企画のプレゼンをしてもらい、市民が審査に参加できる行程をデザインしていくことになる。

「磯崎さんはその後4日間も劇場に連日通って舞台を観てくださって、現場のスタッフはびっくりしていましたね。しかも楽屋で一緒になった羽藤英二さんと『大分、Yo!』とラップをして遊んでいました。この時に磯崎さんとラップしていた都市工学者である羽藤英二さん、そして(建築や都市設計において)門外漢の僕も、この後『祝祭の広場』建築コンペに審査員として関わることになったんです」。

かくして『ニュルンベルグのマイスタージンガー』はヒップホップのラップバトルとして現代版にアップデートされた『ワーグナー・プロジェクト』を経由し、1970年代に「お祭り広場」を手掛けた磯崎の共鳴によって、コンペという形で歌合戦のエッセンスが継承され、大分の街に「広場」として変貌して再生を果たすことになる。コンペ後の記者会見に出席した磯崎は、嬉しさで感極まっていたという。

「磯崎さんは『日本で初めて正真正銘の広場が誕生したんだ』といたく感動して、涙を流していました。こうした場所は条例文では『公園』になってしまうことが多い中、初めて『広場』して登録されたんだと。僕はその姿を見て、これまで世界的な仕事をしてきた建築家が、これだけピュアに”市民の広場”について考えてきたのか、と感動しました」。

都市における「広場」の重要性

ポストモダン建築の旗手として国際的に活動し「建築界のノーベル賞」とも言われるプリツカー賞を受賞した磯崎。情報都市「コンピューター・エイディッド・シティ」や、地球温暖化や環境問題をテーマにした「都市ソラリス」など、常に時代の先を見つめた都市モデルを発表してきた。その一方で、街における「広場」の重要性を繰り返し訴えてきた。生前「日本には公園はあっても広場はなかった。かつても、それから現在も。だけど広場の需要はある」と発言し「公共の手で広場に近いものを造っていけば、それを広場のように市民は使ってくれるはず。このことについて頭を絞るのがこれから一番重要な都市づくりのポイントではないだろうか」と話している。「公園」と「広場」の違いはなんだろうか。条例上では、土地面積の違いや、ある目的のもと人為的に造られた経緯などが考えられるが、磯崎が見ていた景色は、おそらくそうした違いの先にあるのだろう。

続いて登壇したラッパーのダースレイダーは「建築とは明日の廃墟である」という磯崎の言葉が今も頭に残っているという。「『何を作っても完成した後は廃墟になる。でもその瞬間にワクワクするだろう? それが大事なんだ』と言っていた磯崎さんの思想は、まさにヒップホップと共通していると思いました。磯崎さんは生涯、見知らぬ他者や未知の可能性やワクワクの創出に向けて、常に自分自身を開き続けていた。こうやって広場でリズムを鳴らして踊って、美味しい食べものを出して、人が集まってくるとワクワクが起きる可能性が増えてくる。1秒後に何かとんでもないことが起こるかもしれない。そうした瞬間を日常生活の中でどうやって共有するか、これが磯崎さんがモノを作ることに対するある種の目標だったと思うし、その瞬間を連続させていく、人生というのはそういうものなんじゃないかと教えてもらった気がする」とヒップホップに通じる磯崎哲学を振り返った。

伝説のディスコ「パラディアム」への想い

実際に磯崎がその作品を通じてストリートカルチャーの歴史と接点を持ったのは、1985年のこと。DJでライターの荏開津広はこの日のトークイベントで、磯崎がニューヨークの伝説的なクラブ「パラディアム」の設計を担当したことの重要性について語った。「パラディアム」は古い音楽ホールを改装したクラブで、磯崎が設計し、ジャン=ミシェル・バスキアやキース・ヘリングらのミューラルが設置されたことで知られる。特にヘリングは、この場所で自ら作品の展示やイベントを開催、重要なアート活動の拠点になっていた。荏開津はこの「パラディアム」の設計に、ヒップホップに通じる<磯崎建築>の特異性があることを指摘した。

「磯崎先生は、当時『パラディアム』の設計を引き受けることは『かなり危険な賭けだった』と書かれています。ディスコのように消費的なエンターテインメントを目的とする商業建築は“周縁に位置付けられているもの”で、手を出す類いのものではないと。しかもこれが磯崎先生にとってニューヨークでの最初のデビュー作品になる機会でもありました。そのリスクを理解しつつ、それでも『パラディアム』の建築を手掛けた」と当時の経緯と背景を解説する。

「でも磯崎先生はそこに興味を持ったと仰っています。それは『もはや建築とは呼びにくい』とも書かれていますが、でも、その後にはこう続きます。『私にとってはそれこそが建築だけど』と。『パラディアム』はその後1990年代後半まで続き、自分が訪れた時もNASやパフ・ダディといったストリートのセレブ達がラウンジにおり、メイン・フロアはファンクマスター・フレックスが満場の観客を沸かせていました。磯崎先生の『パラディアム』がストリートに愛されていたことは確実でしょう。同時に、世間に疎んじられていたディスコという場所に『聖なるものの示顕がある』とまで仰っていて、さらに建築家としてのご自分のキャリアのマイナスになるかもしれないリスクを覚悟の上で『パラディアム』を設計した経緯を思うと、やはりストリートを愛してくれた人だったのだと自分は考えています」。

Mural by Keith Haring at the Palladium Photography ©Kishin Shinoyama

http://www.nakamura-haring.com

『反建築家』のルーツを育んだ土壌

ハイカルチャーのみならず、市民の生活やポップカルチャーにも同等に目を向けていた磯崎。その気質とルーツは、故郷である大分の土壌で培われたと指摘するのは大分市美術館の菅章館長だ。「磯崎さんは高校時代にデッサンを学んだ画材店のアトリエで、絵画サークルの仲間と共に前衛美術グループ『新世紀群』を結成しています。磯崎さんは当時まだ学生でしたが、リーダー的な存在として活躍し、グループ名の発案者でもありました。過激なマニフェストや前衛的な作風で知られるこのグループは、野外展を行なうなど、大分でも注目されていました。その後、1960年に東京で結成した反芸術的前衛美術集団『ネオ・ダダイズムオルガナイザーズ(ネオ・ダダ)』も、主なメンバーは吉村益信、赤瀬川原平、風倉匠など、大分の『新世紀群』出身者が中心でした。活動拠点は吉村のアトリエである新宿ホワイトハウスで、これも磯崎さんの設計です。建築家としての磯崎さんが唱えた『反建築』という廃墟の思想は、『新世紀群』や『ネオ・ダダ』のラディカルな破壊の精神に、そのルーツがあるといえるでしょう」。

そのラディカルな姿勢や作品を支えたのも、大分の市民だった。

今回の追悼イベントが開催された広場は、大分駅から徒歩3分という街の中心部に位置する。もともとは商業施設が建っていた場所で、ビルが閉鎖した後、市民のための広場を作るため、2017年に大分市が土地を買取り、磯崎は総合アドバイザー兼選考委員会の特別選考委員に就任。「公園ではなく広場であることが重要」というコンセプトのもとコンペを開催し、2019年9月、可動式屋根が付いたステージや芝生広場、移動式植栽コンテナ、駐輪場やシェアサイクルの貸し出しポートを備える約4,310平方メートルの広場が完成した。「祝祭の広場」を命名した名付け親も磯崎だった。

街の中心部に、これほど広々した市民の広場がある光景はめずらしい。当日遊びに来ていた市役所や関係者の方々に話を聞いてみると、大分市役所は前例のないプロジェクトに官民一丸となって取り組んで実現にこぎつけたようだ。当時まちなみ企画課の担当職員としてプロジェクトの立ち上げに関わった武安高志は「前代未聞のプロジェクトでした。例えば、地元住民への説明会や選考委員会の会議も市役所の会議室で行うのが常ですが、磯崎さんはそうじゃないんです。選考委員会では、机と椅子を取っ払って、市役所の職員も磯崎さんも地元の人達も、車座になって何時間も話し合いました」と振り返る。さまざまな立場の人を巻き込んだプロジェクトの過程そのものも「広場」の重要な一部だったのだろう。

「私の作品は、私の作品であって私の作品ではない」

今回の追悼イベントのコーディネーターを務めたナリトライダーは、広場のコンセプトを伝えることを念頭にプログラムを検討したという。

「まずは若い人達に、公共の広場というものは自由な場所で、誰でも何でもできる場所なんだよということを知ってもらうことが大事だと思いました。ゲツマニぱん工場のJohnなど若いクリエーターに声をかけたり、ブレイクダンスだけでなく、ヒップホップダンスのパフォーマンスも取り入れました。大切なのは続けていくこと。この後、運営側の僕達がいなくなっても、この広場や磯崎さんの考えが、次の世代に継承できたらと思っています」。

また高山が「ヒップホップの人達は街の使い方が上手い」と言っていた言葉を受けて、都市の見方や使い方に長けたスケートボードも取り入れることに。「近年スケボーが文化ではなくスポーツとして消費される状況に疑問を持っていました。ただスケートボードを入れると、どうしても当日ケガや事故のリスクが上がってしまいます。だけど広場はみんなのものだと感じられる場所になることが重要だと思っていたので、会場には常に余白をつくって、人と人との交流が生まれるようなレイアウトを工夫しました。大分スケートボード協会の相原フランシスコ良和会長に協力してもらって、安全面には最大限気を遣いつつ、動線を何度も再考しました」。

ナリトライダーに「今回の追悼イベントを振り返って、嬉しかったことはなんですか?」と尋ねてみると「ぜひこれを見てください」とInstagramの投稿動画を見せてくれた。「この動画を見たらイベントをやってよかったなって、すごく嬉しくなったんですよ」。

@spin_cats_kou / kousei提供

「このベンチは広場を訪れた人達が座れるように設置していたもの。広場にはランプも設置していたので、多くのスケーターはその場所で滑っていましたが、彼はベンチを障害物に見立てて、それを乗り越える形で、新しい技を生み出している。滑走中に体だけジャンプして障害物を飛び越えて着地するヒッピージャンプという技がありますが、その応用でベンチを駆け上がるという新しいスタイルですね。スケボーは技術の上手さだけではなく、アティチュードが重要。彼は大分市の若いスケーターなんですけど、この動画を見て、街を自分達のものとして乗りこなしていく、次世代のエネルギーや可能性を感じました」。

最近では全国各地の公園は、規制でがんじがらめになるか、もしくは商業施設化の二極化が進んでいる。そんな中、この「祝祭の広場」では、火を使った飲食や音楽、ダンス、トーク、グラフィティやスケボーを楽しむ人達の姿が見られた。あたりまえの風景のように見えるが、実は今こうした広場を日本で見ることはとても難しくなってしまった。でも市民の中で、クリエイティヴィティやコミュニティがあれば都市における「みんなの場所」が生き残る可能性はまだ残っているのだろう。

生前の磯崎から「君は上手い。バスキアみたいだ」と賛辞を送られたグラフィティライターのSNIPE1は追悼ミューラルを制作して広場の舞台に設置したほか、市民にタギング講座を行った。「今回は一日限りでしたが、本当に感慨深い日になったと思ってます。“磯崎新イズム”はグラフィティという媒体で自分が継続する!と決心した日でもあります」。

この広場のプロジェクトの立ち上げに関わった元市役所職員の長野保幸は、この日の追悼イベントの現場でこう話してくれた。

「かつて大分市役所の隣には磯崎さんの初期の作品である旧大分県医師会館があったのですが、取り壊されてしまったんです。当時、私は建物の保存運動にも関わりましたが、結局保存はできなかった。けれど、その時に磯崎さんは『私の作品は、私の作品であって私の作品ではない』というようなことを仰っていたんです。あの建物は解体されてしまいましたけど、その一方で、いまこの広場を通じて磯崎さんの思い描いていた街が実現しようとしている。不思議で、感慨深い気持ちです」。

(文中敬称略)