きみはこんなユメを見た。

使い古された大きな手提げ袋が通りの端に放置されていた。忘れものにも見えるし、最初からそこへあったかのようにも見える。だれも拾うものはいない。だれも関心を持たなくなってすぐに風景と一体化した。視界に入っても、だれも認識しなくなった。そういうものだ。それは黒い塊で、表面はつやつやとしていて弾力もありそうだった。雨が降ると水滴を弾いて雫が光っていた。それで、たまに放し飼いの猫が鼻を近づけて様子をうかがうだけだった。

しかし、日に日に黒い塊はすこしずつ大きくなっているようにも思えた。やがて手提げ袋におさまらないほどぱんぱんになっていった。しかし、だれも気に止めなかった。一度風景と同化してしまったら、もう違いを察知することはできない。

じゃあ、だれがそんなことに気づいたのか? 手提げ袋が置かれた往来のすぐ目のまえに時計屋があった。その店主だ。その時計屋はめったに人が訪れず、店主はひまをもてあそんで、よく目のまえの通りを眺めていた。そうして、言語化できない哲学的思索に耽っていた。

その時計屋で売っている時計はどれも時間が合っていなかった。そのうえ、時間の合わせ方もわからなかった。時間を合わせる機能がついてなかったのだ。間違った時間を刻んでいる時計はいいほうで、針が止まっているものや逆に動いているもの、針さえないものもあった。そこは時計じゃない時計を売る店だった。壁には「時間がわかるかたは教えてください」という張り紙が貼られていた。

店主は何ものかが手提げ袋を置いていった瞬間を見た気がしていた。しかし、それが実際の記憶なのか、手提げ袋を眺めているうちに作られた偽の記憶なのかわからない。

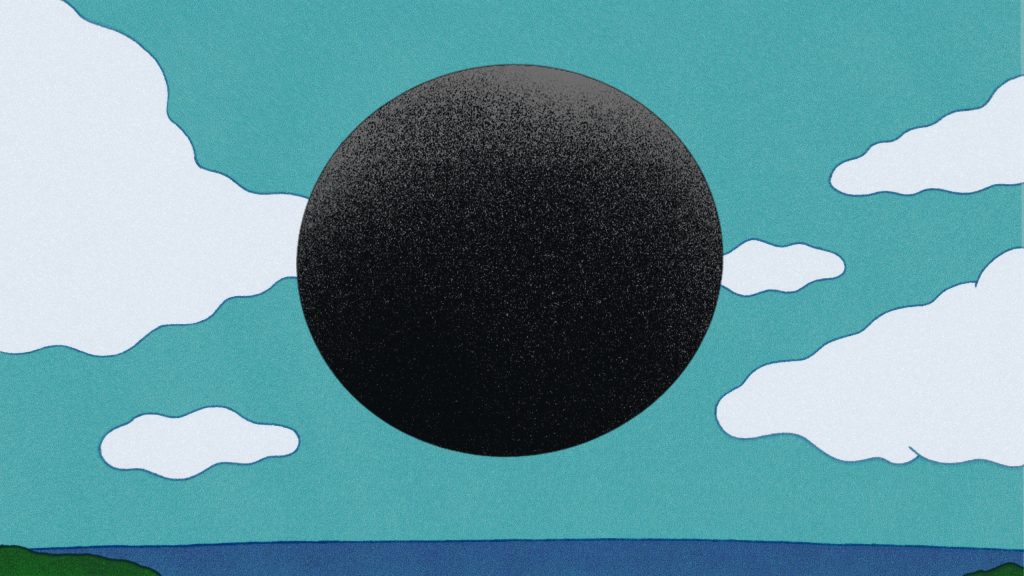

店主はついに手提げ袋を間近に見ようと往来に出た。なにかに引き付けられるように通りへ出た。それは朝だったのか、夜だったのか、それともその境目か。店主がゆっくりと指を伸ばし、震える指のさきで黒いかたまりに触れる。その瞬間、糸が切れたかのように、なにかが弾けた。すると、黒いかたまりは風船のようにゆっくりと浮上していく。やがて、それは空に浮かび、雲のように漂った。

休暇で訪れた岬の展望台で、きみはカメラを首から下げていた。連れてきていた犬をゲージから出すと、嬉しそうにあたりを走り回っている。とっさにカメラを向けてシャッターを切る。見晴らしのいい景色が背景にくるよう画角を調整しながら。走っている犬を捉えるのは難しいが、くすぐったいような喜びが背中を走り、きみは確信する。ああ、この瞬間が幸せに間違いなく、いつか噛みしめるように思い出すときがくるはずと。それは休暇の終わりが近づいて自宅に戻ったときかもしれないし、20年後かもしれない。

背景になにやらノイズのようなものが映る。空の一部が塗りつぶされたかのように真っ黒となっている。きみがファインダーから顔を離すと、それが黒いかたまりだということがわかる。

きみはカメラを向ける。再びファインダーを覗き、黒いかたまりに向けてシャッターを切る。この光景をだれかに伝えなきゃいけないような気がして。

そのとき、きみはユメから目覚める。最高の朝がやってくる。いままでにない最高の朝が。

Illustration Midori Nakajima