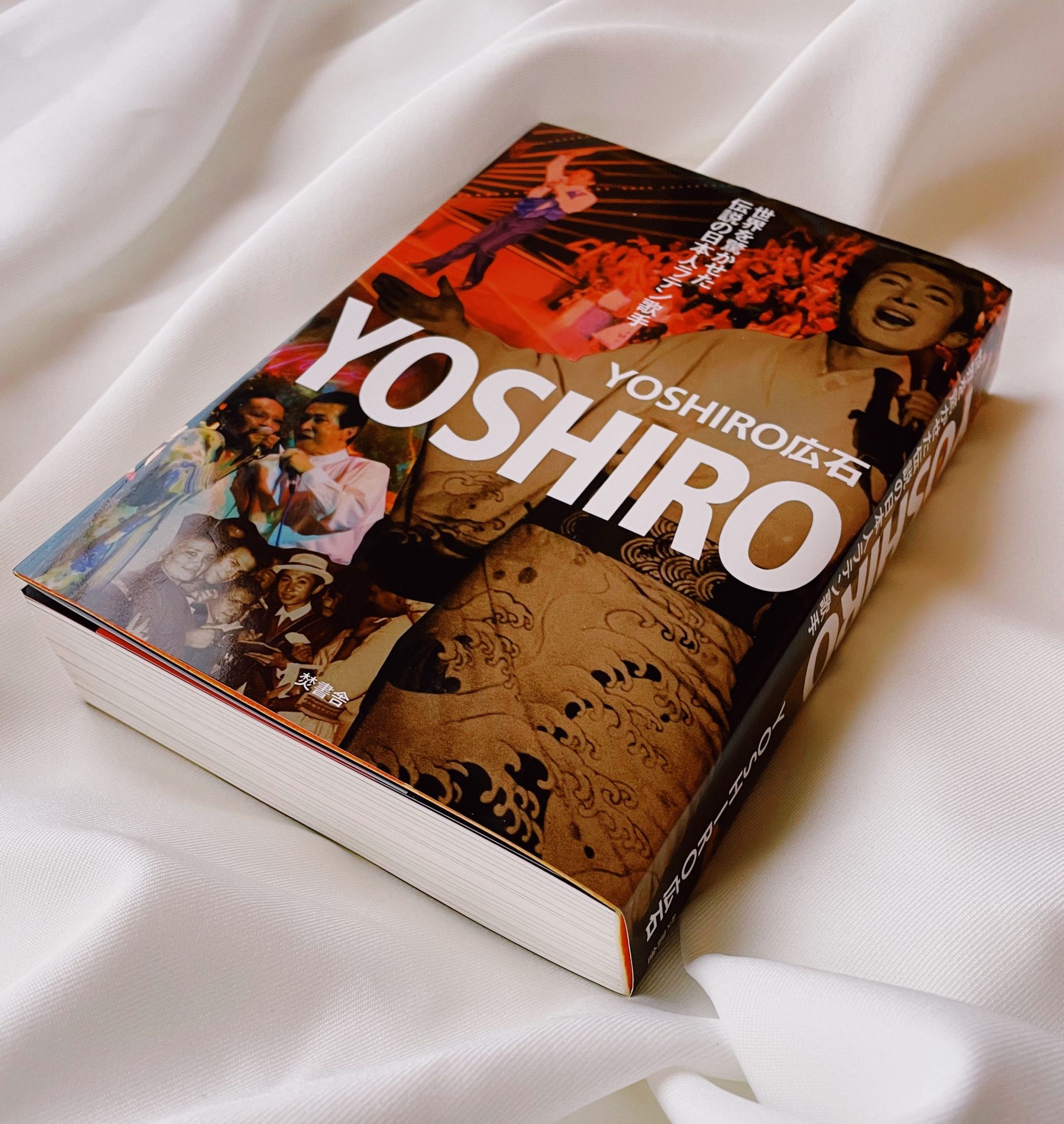

東京オリンピックの開催は未だ光は見えない状況だが、1964年に開催された東京オリンピックは当時、「有色人種」国家における史上初のオリンピックという意義を持ち、アジアやアフリカにおける植民地の独立が相ついだことで、過去最高の出場国数となった歴史に残るものだった。日本の転換期だったこの時代に、ある日本人が南米でラテンミュージック歌手として華々しい活動をしたことが記録に残っている。『YOSHIRO広石 / YOSHIRO~世界を驚かせた伝説の日本人ラテン歌手~』は私達の多くが知らない、日本の伝説の歌手の壮絶かつユニークな軌跡を追った、貴重な体験記だ。思い出野郎AチームのDJサモハンキンポーと齋藤録音、装丁家の國枝達也、音楽プロデューサーの高木壮太等が主宰する焚書舎から出版されたこの本を、著者、YOSHIRO広石に語ってもらった。

死ぬことが美しいことだと信じていた早熟な子供時代

――YOSHIROさんの幼少期の環境から掘り下げていきたいと思います。

YOSHIRO広石(以下、YOSHIRO):僕の家族は、優しくて、かわいがられ過ぎたくらい。自分のセクシュアリティがマイノリティーであることに自分自身が早い段階で気付いていて、そんな僕に好きなことをやらせてくれる両親でしたね。まだ戦争の爪痕が残る昭和20年、小学生だった僕は集団行動が苦手なタイプで、朝礼の時にも校長先生に「坊主ならばいい学生だって証明してください」と言ったり、生意気というか早熟な子どもでした。当時はインターネットもないし、同性愛についての情報も少なくて。図書館で調べたり本を読む中で、自分の存在を悪だと思い込んで、この先どうやって生きればいいのだろうと考えたり、三島由紀夫や芥川龍之介の小説から影響を受け、死ぬことが美しいことだと信じたりしていました。だから、この場所(大分)から離れて遠く遠くへと逃げていきたいなと。

――学生時代から大阪などの都市にも出てましたよね。その軍資金はどうしていたんですか?

YOSHIRO:その当時、家は金銭的に余裕があって、旅費などはお小遣いから捻出したり、その場でお金がなくても親が代わりに送金してくれたり、その当時はお金で困った記憶はないですね。別府から関西汽船に乗りこんで、夜に出港した船が朝には神戸港に着いて、そこから電車で大阪へ向かって。ジャズのレコードがかかっていたり、バンドが生演奏していたり、そういったものは当時ひとまとめにジャズ喫茶と呼ばれていました。東京や大阪にはそういった場所がたくさんあり、一流の人も出入りしていました。勘を働かせて、ふらりと入ったジャズ喫茶にあの朝丘雪路さんがいて、僕はどうしても歌いたいってその店の人に頼み込んだら、子どもだからおもしろがられていたのか、すんなりOKが出て。歌ったら拍手喝采とは言わなくても、優しいお客さんが一応拍手してくれましたよ。きっと朝丘さんも見ていてくれたんじゃないかな。そして、中学1年の時に僕はその道に進もうと心に決めました。親も僕が同性愛者だと気付いていたと思いますし、いろいろあったけど、僕の決意が揺らがないことに理解を示してくれてました。学校に行ってても自分のセクシュアリティがバレてしまったたらどうしよう、そんな強迫観念があって、逃げるように東京へ向かいました。その時には歌の世界に入れる確証はなかったけれど、バレエダンサーにでもなれたらいいなと。

――東京に来てからはどんな生活でしたか?

YOSHIRO:東京に来たのは昭和32年。昭和初期に上海で花形ジャズシンガーだった水島早苗さんのところに入り込んで、まずは歩き方や裏拍などの基礎を学んで。その時はラテンではなくジャズ・シンガーを狙っていました。米軍キャンプのステージに立つ予定だった人が急病で、ピンチヒッターとして歌うチャンスを得てから、米軍キャンプで経験を積むようになって。プラッターズナイトでは、短い期間で5曲プラッターズの曲を覚え、レパートリーもどんどん増えていきましたね。

ワクワク感、運命に導かれ南米へ

――この体験記を読むと、YOSHIROさんって強運の持ち主だなと。そのチャンスをつかみ取るためには度胸も必要だったと思いますが。

YOSHIRO:飛び込まざるを得なかったというか、その音楽の世界に飛び込まないと生きる道がないと信じていましたし。冒険や挑戦することはとてもワクワクするし、そのワクワク感に導かれていたのかなと。もちろん相当な苦労もありましたけど。

――南米に行く前はラテンミュージックへの興味は?

YOSHIRO:実は、ラテンというジャンルも知らなくて。昭和30年、ペレス・プラードの映画で世界的に「セレソ・ローサ」が大ヒットを飛ばし、日本でもマンボが一般的になって三人娘(美空ひばり、江利チエミ、雪村いづみ)もカバーしましてね。でも、日本ではラテンではなく、ポップスというくくりだった。

僕自身はラテン系の軍人も多い米軍キャンプで開催されたラテンナイトで歌ったり、東京キューバンボーイズでも歌えるようになってから、自然とラテン歌手として活動するようになってました。そして、昭和35年にNHKでラテン歌手としてデビューはするんだけど、日本の歌謡曲が苦手で、とにかくその当時の歌謡曲は単純で洒落てなくて、自分には合ってなかった。一応、5年くらい、期待の新人みたいな枠で売り出されていて、他の人は売れていくけど、僕は歌謡曲をやらなかったからか、なかなかヒットを飛ばせなくて。米軍キャンプでの僕のステージは当然全員がアメリカのお客さんで評価はすごく良かった。だったら外国に行った方が早いんじゃないかって。

――ベネズエラの人気テレビ番組に出演するのは何がきっかけでしたか?

YOSHIRO:東京オリンピックの年にコーヒールンバの女王と呼ばれたエディス・サルセードとステージを共にした日、僕が自費でプレスしたプロモーション用のソノシートを彼女に渡したんです。それで翌日、彼女から突然連絡が来て。旧NHKがある内幸町に出向いて話をすると、あなたベネズエラに行く気はないですか?って。もちろん行きたいけど、どうやっていくの!?ってなって(笑)。現地の超人気番組だったラジオカラカスTV「エル・ショー・デ・レニー」のレギュラーだった彼女は来日前に、ベネズエラから売り出せる日本の歌手がいたら連れてきてほしいと頼まれていたと。

これは東京オリンピックの10年後だったら実現しなかったはずです。日本はアメリカに戦争で負けて、復興する国として、反米意識のあるラテンアメリカから注目されていて。それと同時にアメリカも南米も経済が右肩上がりで。いいタイミングだった。

日本を独自解釈したユニークなパフォーマンスでスター歌手に

――本で描かれているYOSHIROさんは随分ぶっ飛んでますよね。

YOSHIRO:普通のことをやっても注目されないだろうと。歌舞伎関係の人に衣装の引き抜きの手ほどきをしてもらったり、下駄でタップダンスやローラースケートなど、いろんな要素を取り入れてパフォーマンスしました。歌で勝負しても現地の歌手にはかなわないし、ただ着物を着て歌っただけじゃ、1日で飽きられる。和の要素を取り入れた派手な衣装で、カメラが追いつけないほど暴れ回りながら踊ることで、視聴者の予想を良い意味で裏切れた。プリンセス天功もアメリカで人気が出たけど、あちらの人が思い描く日本人像を演じることはとても重要だった。扇子をクルクル回していると、落としちゃったりもするんだけど、それで笑いをとってね。

――瞬時に対応できるのがすごいですね。

YOSHIRO:失敗で笑いを巻き起こすこともできたし、何よりも成功話を本に書いたって、読む人はおもしろくないでしょ。人の不幸は蜜の味だし、失敗談がおもしろい。確かに成功はしたけれど、大金を得てもすぐ失ってしまったり、ずっと波乱万丈でした。日本は治安が良くて、安心して歩けますよね。外国だと相手がピストルを持っている可能性もあるし、ディスカッションも加熱し過ぎると危険だなと。

――現地の人達の仕事に対する姿勢の違いは感じましたか?

YOSHIRO:時間に対する概念が決定的に違う。驚くほどにルーズで、1、2時間の遅刻は当たり前。生放送のテレビ番組でさえ、5分くらい平気で遅れたりする。今は違うと思いますが。日本の場合はクラブやキャバレーなどで歌う歌手に対してのリスペクトは感じなくてつらかった。ホステスなど女性が接待で席につくし、ショーがメインではなくオマケみたいな。会社の偉い人や政治家はジャズに興味なんか持たないでしょうしね。プロの歌手にとってはやりづらい環境でした。

――歌手生活の中で回った国々で、特に思い出がある国はどこでしたか?

YOSHIRO:それは時代によって変わっていきますね。一番成功してお金をもらえたのはベネズエラで、今では世界のなかでも一番に破綻した国になってしまいましたが。当時ベネズエラは経済活動の95%を石油に頼っていて。社会主義に切り替えてからは難しくなったと思います。

――日本と南米の行ったり来たりをくり返す中で、日本の変化をどう感じていましたか?

YOSHIRO:日本を一番長く離れていたのは3年間でしたが、街の風景は変わったと思いますね。僕は新宿にいることが多かったけど、渋谷の道玄坂にはキャバレーがあってね。戦後の闇市から、あんなふうに変わるなんて。ただ、歌う場所はすごく少なくなりました。一流のミュージシャン達のギャラも安くなって。カラオケが一世を風靡して、打ち込みのああいう安っぽい音楽が増えましたよね。僕はカラオケに誘われたとしても、行かないです。プロじゃない人の歌を聞いてもおもしろくないし、歌ってもお金もらえるわけでもないですし。それに、悔しいけど、素人のほうがうまかったりしてね(笑)。

――現在の日本のラテンミュージックシーンのリスナーはどれくらいいるんでしょうか?

YOSHIRO:一定数はいるけど、非常に少なくはっきりした数字はわかりません。今はYouTubeやネット配信が主流でCDの売り上げも落ちていますね。そんな中で、DJサモハンキンポー(焚書舎)が7インチレコードをリリースしてくれるのはありがたい。ルパン三世のテーマソングを再レコーディングし、「かもめやかもめ」もリズムや歌い方を僕らしいアレンジを加えたものも近々リリース予定です。それにこの本も本格的に流通するみたいなので、またあの頃のようにワクワクしています。でも、ちょっと辛いのは4月に81歳になるので……。

――81歳!それは凄い

YOSHIRO:リズム感やキレをキープするために、オリンピック選手並に腹筋などのトレーニングが必要なんです。歌に関しては、年齢を重ねると渋さが増して味になりますが。若い時の良さもあるけど、声の限り歌っていてあまりおもしろくないんですよ。僕には海外での生活やショービジネスがあっていたけれど、不運にも熱帯病にかかって闘病生活を強いられる時期もありましたし、アルコール依存症も経験していて大変でした。それは、物心つく頃からゲイだと自覚していたので、自己肯定感が欠けていたからかもしれません。それでも、僕は歌手の道を選んで正解だったなと。ゲイであることで、普通の人だったら生み出せない高揚感や繊細でエロティックなムードを醸し出すことができますから。

YOSHIRO広石

1940年生まれ。日本を代表する国際的なラテン歌手で1965年べネズエラのTV局に招かれたのを機に、北、中南米で高い人気を得る。その後現在まで日本、海外をいったりきたりの活動。現在まで15カ国以上でアルバムが発売されている。1999年文化庁芸術音楽部門優秀賞を受賞。2005年度、キューバより音楽功労賞受賞。

Photography Mayumi Hosokura