10月30日から開催される第34回「東京国際映画祭」と、第22回「東京フィルメックス」の上映作品ラインアップが発表された。そのラインアップには、この連載を始めて以来、その影を感じていた、ある映画人に関連する作品が4本も入っていた。

今回は、その映画人、タイが生んだ名編集技師、リー・チャータメーティクン監督が関わった実験映画を取り上げたい。

アジア各国の作品に編集の魔術師として関わるリー・チャータメーティクン

リー・チャータメーティクンは、映画監督でもあるので、以後、リー監督と呼ぶ。リー監督はこれまでタイを中心に、アジアの監督達の実験映画に編集というマジックによって助力してきた「編集の魔術師」だ。

そのリー監督の編集作品で今回、東京で上映される4本は、

・アピチャッポン・ウィーラセタクン監督の『MEMORIA メモリア』(2021)「東京国際映画祭」

・エドウィン監督の『復讐は神にまかせて』 (2021)「東京国際映画祭」

・カミラ・アンディニ監督の『ユニ』(2021)「東京フィルメックス」コンペティション

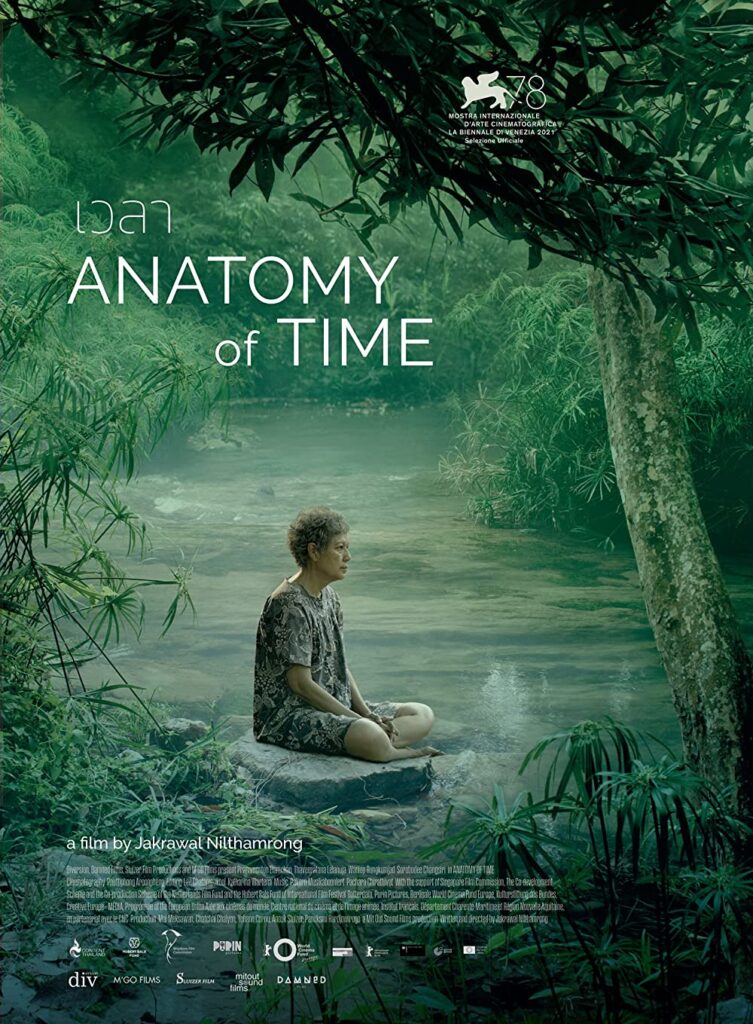

・ジャッカワーン・ニンタムロン監督の『時の解剖学』(2021)「東京フィルメックス」コンペティション

である。この4本の話に入る前に、まずこの連載で取り上げた編集の魔術師が関わった実験映画を振り返ってみたい。

連載第8回で取り上げた、ベトナム映画でチャン・タン・フイ監督作品の映画『走れロム』(2019)、そしてレ・バオ監督の映画『Vị (Taste)』(2021)は、リー監督が編集を担当している。

そして、連載第2回で紹介した、タイのアノーチャ監督の短編『グレイスランド』(2006)、長編デビュー作『ありふれた話』(2009)、そして逸脱につぐ逸脱が前代未聞の実験映画『暗くなるまでには』(2016)の3本がリー監督の編集作品だ。幸い、これら長編2作品に、新作映画『カム・ヒア』(2021)などを加えた上映企画が、11月22日から『Asian Film Joint アノーチャ・スウィチャーゴーンポン監督特集』と題して、再び福岡の地(「KBCシネマ」)でレイトショーされる。さらに連載第9回にて触れた、ピサヤタナクーン監督による、タイホラーを変えた傑作映画『心霊写真』(2004)もリー監督の編集である。同様に、タイBL映画の名作、チューキアット・サックウィーラクン監督による『ミウの歌〜Love of Siam〜』(2007)もリー監督の編集だ。つまりリー監督は、実験映画にとどまらず、タイのホラー映画、恋愛映画でも編集の魔術師としての足跡を残してきているのだ。

アピチャッポン監督による『MEMORIA メモリア』

では今回、東京で上映されるリー監督の編集作品4本に話題を戻したい。ただし、原稿を書いているのは映画祭前で、4作品に関して未見なので、内容に踏み込むことはできないため、余談を述べさせてもらう。なので予告編とも言えばいいだろうか。

まずアピチャッポン監督による『MEMORIA メモリア』は、第74回「カンヌ国際映画祭」コンペティション部門で審査員賞を受賞した。

「全編が南米コロンビアで撮影されたアピチャッポンの最新作。不気味な爆発音に悩まされつつ、ボゴタから山の中の小さな町へと旅するヒロインをティルダ・スウィントンが演じる」。

撮影監督は、アピチャッポン組でありつつ、ルカ・グァダニーノ監督作品『君の名前で僕を呼んで』(2017)、『サスペリア』(2018)などで、タイの国外でも活躍中のサヨムプー・ムックディプローム。サヨムプーの撮影、リー監督による編集の魔術を借りて、タイから遠く離れたコロンビア発の新たな実験映画により、アピチャッポン監督がいかなる驚きを届けてくれるのか楽しんでほしい。

そんなリー監督の編集といえば、アピチャッポン監督の作品群がまず思い浮かぶほど、2人は盟友で、リー監督は第3回東京フィルメックス最優秀作品賞受賞作『ブリスフリー・ユアーズ』(2002)から編集に携わっている。一方、リー監督の長編監督デビュー作『コンクリートの雲』(2013)には、アピチャッポン監督がプロデューサーとして名を連ねている。

タイでもっとも権威のある映画賞で、タイのアカデミー賞と位置付けられるものとして「スパンナホン賞」があるのだが、この『コンクリートの雲』は、第24回スパンナホン賞の作品賞を受賞している。ちなみにスパンナホン賞作品賞における、リー監督編集作品の受賞率は驚異的で、以下のリストの★はリー監督が編集を担当した作品だ。

第24回から第29回の「スパンナホン賞」受賞作品

★第24回作品賞 『コンクリートの雲』(2013)

・第25回作品賞 『フリーランス』(2015)ナワポン・タムロンラタナリット監督

★第26回作品賞 『暗くなるまでには』(2016)アノーチャ監督

・第27回作品賞 『バッド・ジーニアス 危険な天才たち』(2017)ナタウット・プーンピリヤ監督

★第28回作品賞 『別れの花 Malila: The Farewell Flower』(2017)アヌチャー・ブンヤワッタナ監督

★第29回作品賞 『私たちの居場所』(2019)コンデート・ジャトゥランラッサミー監督

なんと、タイの映画会社「GDH559」が制作した2作品を除く、4作品で作品賞を受賞している。加えて、アピチャッポン監督作を含む彼が編集した映画も、カンヌをはじめとする国際映画祭での受賞数の多さも驚異的で、タイのみならず他の国の実験映画の創り手達が、この編集の魔術師に助力を求めるのは当然と言えるではないだろうか。

エドウィン監督による『復讐は神にまかせて』

続いてエドウィン監督によるインドネシア映画『復讐は神にまかせて』は、第74回「ロカルノ国際映画祭」最優秀賞(金豹賞)を受賞している。

「マッチョな荒くれ者の青年は、ケンカに強い女性と恋に落ちるが、実は性的不能のコンプレックスを抱えていた……。撮影は名手・芦澤明子」。

この『復讐は神にまかせて』は、現在、『彼女はひとり』も公開中の芦澤明子撮影監督とリー監督、いわば日本の名手とタイの編集の魔術師2人が、インドネシアの監督と組んだ、国際色に富んだ野心作となっている。そして、リー監督に編集を依頼した、エドウィン監督にとって初長編作でもある。

ちなみにエドウィン監督の長編映画のリストは、以下の通りだ。

・劇映画『空を飛びたい盲目のブタ』(2008)第4回大阪アジアン映画祭上映

・劇映画『動物園からのポストカード』(2012)第25回東京国際映画祭上映

・劇映画『舟の上、だれかの妻、だれかの夫』(2013)第29回東京国際映画祭上映

・ドキュメンタリー映画『カット』(2016)山形国際ドキュメンタリー映画祭2017上映

・劇映画『ひとりじめ』(2017)第13回大阪アジアン映画祭上映

・劇映画『アルナとその好物』(2018)第14回大阪アジアン映画祭上映

このようにエドウィン監督の作品は日本の映画祭に愛されながらも、劇場公開までには至らなかった不遇な点で、本連載第1回で紹介した『ハッピー・オールド・イヤー』日本劇場公開前のナワポン監督と似ている。エドウィン監督は、映画『動物園からのポストカード』の作品解説で「シュールな味わいは健在」と書かれている通り、初期作はシュールかつ尖った実験映画だったため、日本の劇場公開にはハードルが高かったのかもしれない。しかし、映画『ひとりじめ』あたりから、尖りつつも娯楽映画としての醍醐味もミックスした作風へと変化した。そう、例えるなら、タランティーノに近づきつつある。

本作は、インドネシアの作家、エカ・クルニアワンによる同名のベストセラー小説が原作で、エドウィン監督との共同脚本である。この事実を知った時、エドウィン監督は目の付けどころがさすがだなと感心した。なぜならエカ・クルニアワンの唯一翻訳された長編小説『美は傷―混血の娼婦デウィ・アユ一族の悲劇』(新風舎文庫)が、ガルシア・マルケス『百年の孤独』へのインドネシアからの返答と言いたくなるほど、魅力をたたえた大河マジックリアリズム小説だったからだ。『復讐は神にまかせて』原作の日本語訳は出ていないが、英語訳の『Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash (English Edition)』はアマゾンのKindleで購入可能である。

カミラ・アンディニ監督による『ユニ』

カミラ・アンディニ監督『ユニ』もインドネシア映画で、「トロント国際映画祭」プラットフォーム部門プラットフォーム賞を受賞した映画だ。

「高校の最終学年に通うユニ。彼女は自分自身に多くの可能性を見出しているが、ある出来事を機に、それが急激に霞んでいってしまう……。10代の少女が直面する葛藤を描いた、カミラ・アンディニの『見えるもの、見えざるもの』に続く3作目の長編作品」。

カミラ・アンディニ監督は、インドネシア映画の巨匠、ガリン・ヌグロホの娘で、彼女のパートナー、イファ・イスファンシャも監督(アクション映画『ゴールデン・アームズ 導かれし者』他)でプロデューサー(義父が監督した『メモリーズ・オブ・マイ・ボディ』他)である。

そんなアンディニ監督の長編映画のリストは以下の通りである。

・劇映画『鏡は嘘をつかない』(2011)

・劇映画『見えるもの、見えざるもの』(2017)

『ユニ』は、リー監督に編集を依頼したアンディニ監督にとって初長編作となる。アンディニ監督の前作『鏡は嘘をつかない』は、12歳の少女パキス、『見えるもの、見えざるもの』は、寝たきりの双子の弟を看病する10歳の少女タントリと、両作とも主人公が10代前半だった。でも『ユニ』の主人公は、高校の最終学年で10代後半に年齢が上がっている。

インドネシア女性監督のパイオニアであるニア・ディナタ監督の新作、ディストピアSF映画『恋に落ちない世界』(2021)も10代後半の女性が主人公である。インドネシアの先鋭的な女性監督2人が最新作で、10代後半の女性を主人公にしている点は共通していて、とても興味深い。ちなみに、『ユニ』に出演している女優アスマラ・アビゲイルは、『恋に落ちない世界』にも出演していて、彼女はアンディニ監督の父であるガリン・ヌグロホ監督『サタンジャワ』(2016)では主演女優を務めている。

アンディニ監督は、「国際交流基金アジアセンター×東京国際映画」co-present「トークシリーズ@アジア交流ラウンジ」(10月 31日〜11月 7日)にて、映画『あのこは貴族』(2021)の岨手由貴子監督と対談予定である。さらに、前述したアピチャッポン監督も俳優の西島秀俊との対談が企画されているのでチェックしてほしい。

ジャッカワーン・ニンタムロン監督による『時の解剖学』

ジャッカワーン・ニンタムロン監督の『時の解剖学』はタイ映画である。

「1960年代後半と現代のタイ。1人の女性の人生が時を隔てて描かれ、そこに国家の負の歴史が交錯する。『消失点』に続くニンタムロンの長編第2作」。

リー監督は、最新作の『時の解剖学』の編集を共同担当し、『消失点』では、リー監督はポストプロダクションスーパーバイザーを務めている。そして、『時の解剖学』と『消失点』の撮影監督は、第19回「東京フィルメックス」コンペティションに選出された、映画『マンタレイ』(2018)のプッティポン・アルンペン監督である。もちろん、この『マンタレイ』の編集もリー監督の仕事だ。

ちなみに去年のフィルメックスに関しては、本連載の第4回で紹介させてもらったが、今年はオンライン配信の試みがさらに進化していて、「プレ・オンライン配信」というものが、10月23日から始まっている。この「プレ・オンライン配信」対象作品には、ニンタムロン監督の『消失点』、アンディニ監督の『見えるもの、見えざるもの』が含まれている。『消失点』も、『見えるもの、見えざるもの』も日本で劇場未公開なのだが、優れた作品なので配信をご覧いただきたい。

そして「プレ・オンライン配信」のもう1本は、カンボジアのニアン・カヴィッチ監督によるドキュメンタリー映画『昨夜、あなたが微笑んでいた』(2019)である。この作品でも、リー監督はポストプロダクションスーパーバイザーを務めている。

つまり現在、編集の魔術師リー監督が活躍する場は、タイにとどまらず、ベトナム、インドネシア、カンボジアと広がっていて、東南アジア、さらにアジアへ編集のマジックを広げていると言える。今回の東京で上映4本は、そんな現状を反映している。

アジアを席巻する編集の魔術師リー・チャータメーティクン

以上、この秋、東京で上映される、編集の魔術師リー監督関連作品4本についてあれこれ述べさせてもらった。ただし、今回の東京の4本より1本多く、リー監督がかかわる作品を上映する映画祭がこのアジアに存在している。それは「釜山国際映画祭」である。

その多く上映された1本とは、本連載第8回で取り上げた、レ・バオ監督によるベトナム映画の『Vị (Taste)』(2021)だ。

ちなみに第8回の後、この実験映画をめぐって、以下のような動きがあった。

まず、ヌードシーンが原因で、ベトナムで映画局により正式に国内上映が禁止にされた。さらに、映画局は、「釜山国際映画祭」まで『Vị (Taste)』の上映中止を求める要請したが、釜山の主催者はこの要請を断っている。

また、『Vị (Taste)』は「台北国際映画祭2021」インターナショナル・ニュータレント・コンペティション部門でグランプリを受賞した。

もっとも、ベトナムの映画局がわざわざ国外の映画祭まで上映中止を要請してくる作品を、台湾、韓国同様に、日本の映画祭が上映する気概は持っているのだろうか。これは日本の映画祭における、実験映画に対する度量が試されているのかもしれない。

そして最後にもう1つ脱線を。『ユニ』のカミラ・アンディニ監督の新作企画『Before, Now & Then』が、「釜山国際映画祭」に併設されるアジア最大級の企画マーケット 「APM(アジア・プロジェクト・マーケット)2021」で、昨年度『走れロム』のフイ監督が受賞した、CJ ENM Awardを受賞した。韓国のCJ ENM Awardは娯楽映画のみならず、東南アジアのインディペンデント映画監督たちとの結びつきも強めている。

例年通りであれば、「APM2021」の企画の中から、編集の魔術師リー監督と組み、国際映画祭に挑戦する新たなアジアの実験映画(アンディニ監督は新作企画で組むのだろうか)が制作されることだろう。個人的には、それらの実験映画が、驚きと感動をもたらしてくれる日が今から待ち遠しい。