その先鋭的で革新性に満ちた作品・パフォーマンス・インスタレーションにより、90年代半ば以降のエレクトロニックミュージック、サウンド/メディアアートの風景に変革をもたらし、パリを拠点として現在もその表現をアップデートし続ける作曲家/アーティスト、池田亮司。去る10月23日、そんな池田の約5年ぶりとなる東京でのソロ・ライヴ・パフォーマンスが行われた。当日は、2012年から世界各地で上演されながら、東京では未上演となっていたパフォーマンス作品『superposition』の映像上映も実施。池田の近年の足跡~クリエイションの現在地を全身で体感する、またとない機会となった。本稿では、ダムタイプでの活動も含め池田の活動を長く見つめ続けてきたICC主任学芸員の畠中実が、上映とライヴ・パフォーマンスを眼差し湧き出た言葉を、日本が誇る鬼才が提示したクリエイションの真価と可能性の中心を探る言葉を、綴っていく。

東京で初上映された『superposition』

池田亮司の2016年以来5年ぶりとなる東京でのライヴ・パフォーマンス「Ryoji Ikeda [live set]」と、パフォーマンス作品『superposition』の映像版上映「Ryoji Ikeda superposition special screening」が併せて、渋谷WWWおよびWWW Xで行われた。

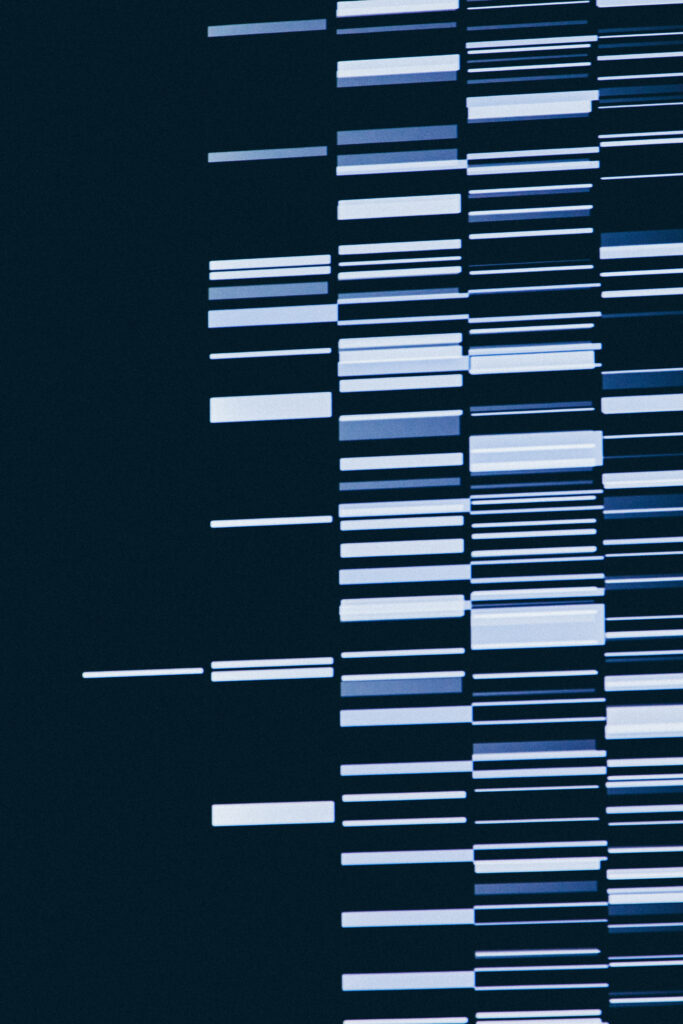

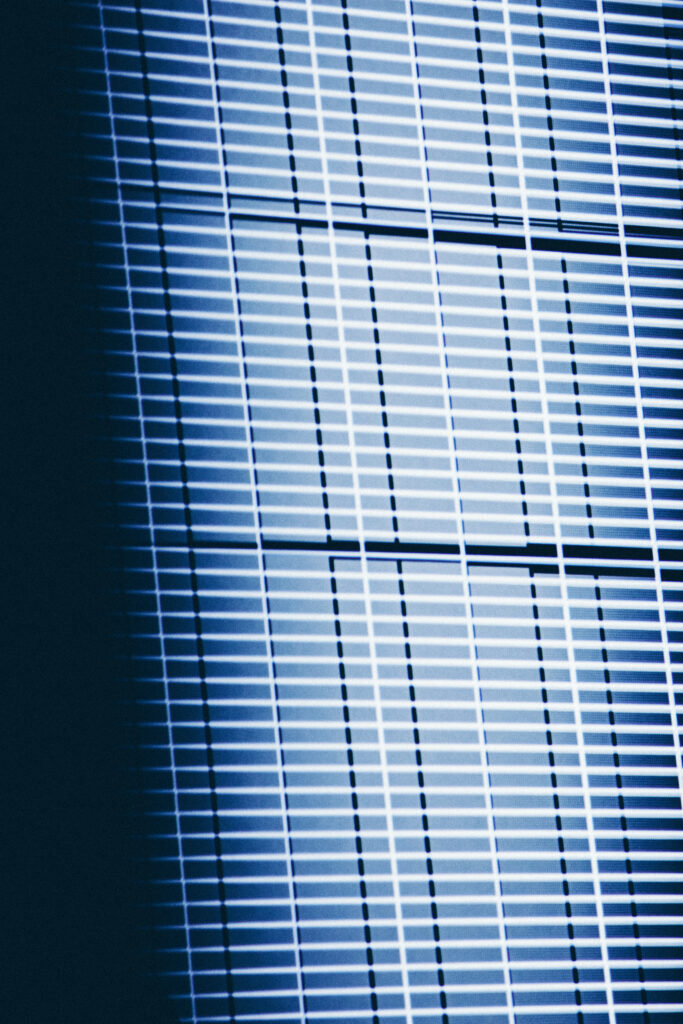

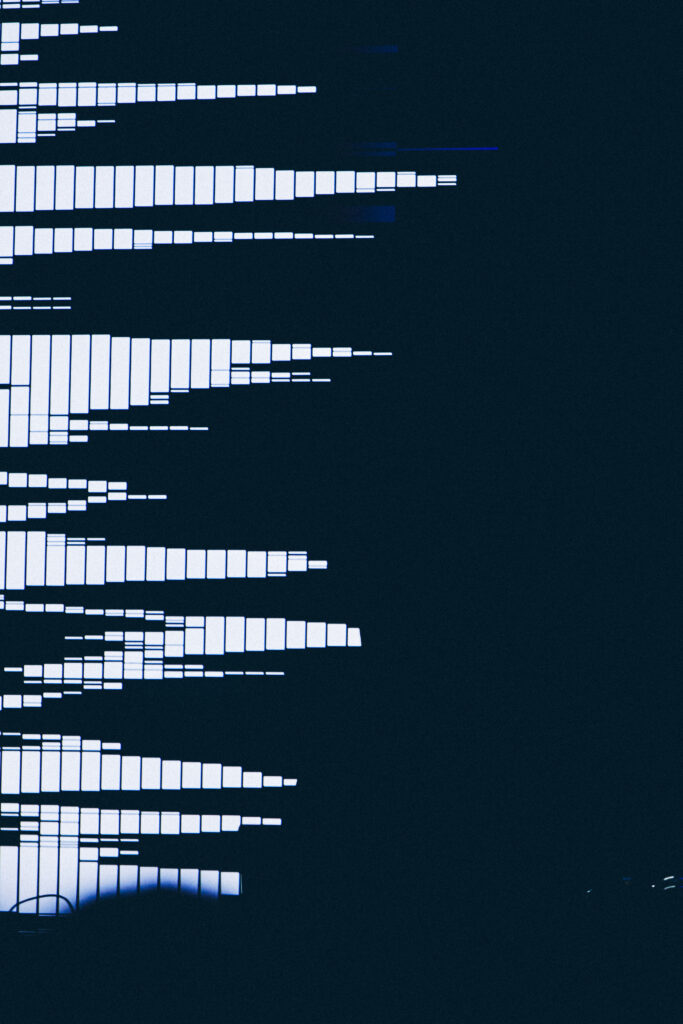

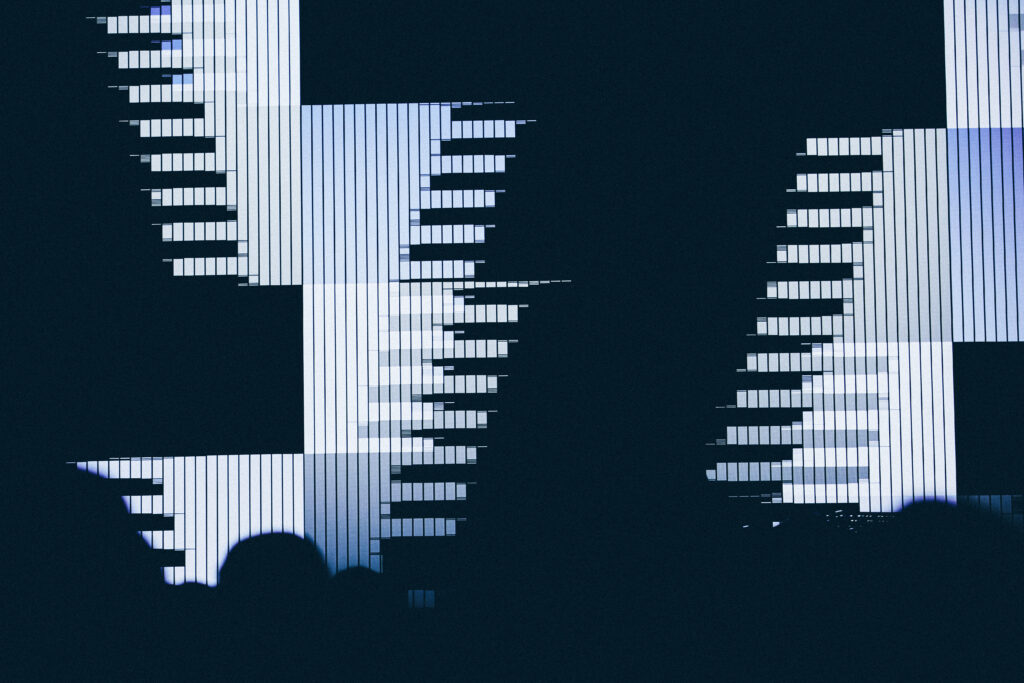

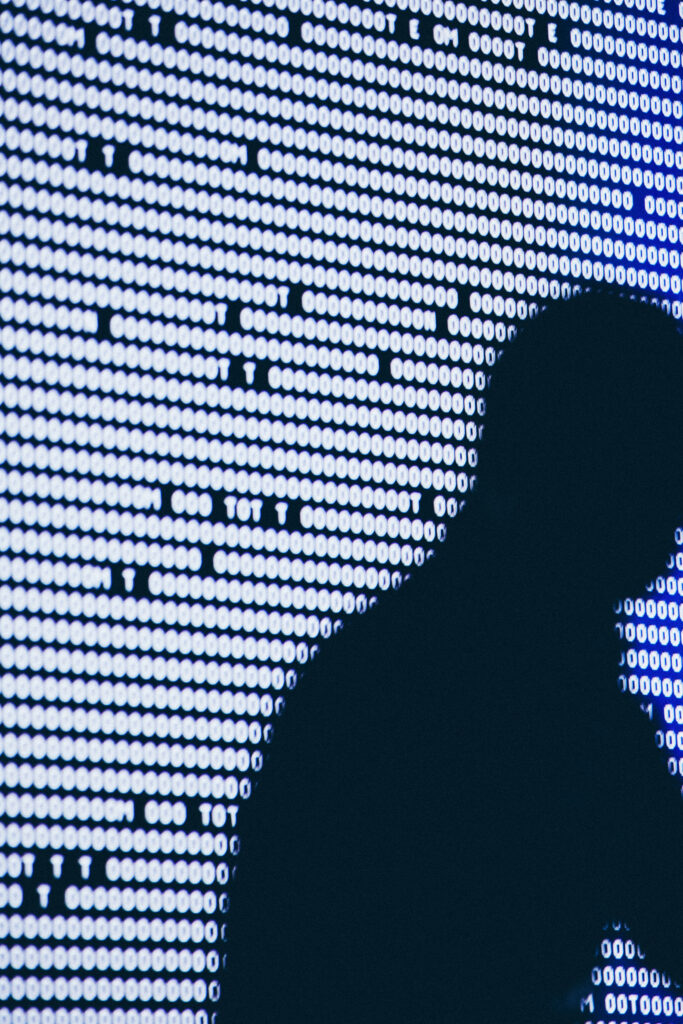

『superposition』は、2012年にパリのジョルジュ・ポンピドゥー国立芸術文化センターで初演された作品である。日本では、2013年にKYOTO EXPERIMENTで初演されたが、東京での上演はこれまで行われていなかった。また、池田はこれまで映像と音響のみによって表現される、パフォーマー不在の上演作品を制作してきたが、この作品では、初めて男女2人のパフォーマーが登場したことが、意想外な要素として受け止められもした。音楽作品では、サイン・ウェーヴやホワイトノイズなどを音源とした、ファンダメンタルな要素から構築される、ミニマリズムを極限まで押し進めたスタイルで知られる池田であるが、舞台での上演作品においては、ある種、情報の過剰とでも言えるような、イメージや数値、あるいは言葉の奔流が、畳み掛けるように観客を圧倒する。この『superposition』でも、舞台上に大小の映像プロジェクションとコンピュータ・ディスプレイを配し(後景と中景の間がパフォーマーの舞台となっている)、後景、中景、前景の奥行きをもった3層からなる映像空間が作られている。さらに画面の中が分割されながら表示されていくことで、時間軸の細分化とともに高密度の情報空間を作り出している。

圧倒的な強度の体験によってしか到達できない世界

『superposition』とは、タイトルに示されているように、「量子力学における『0と1』の重ね合わせの状態」であり、池田は数少ないインタヴューでこの作品で意図したことを「どんな優れた科学者でも描けない、そして誰も知覚できない状態を示唆」(*1)することであると述べている。確かに、池田の作品を体験することは、純粋に音響と映像による体験であり、そこに観客全員が同じ物語のようなものを追っていくものではない(もちろんそうすることを否定するものではないが)。例えて言えば、キューブリックの「2001年宇宙の旅」におけるスターゲートのシーンのようなものだ。あの映画で、観客の視点がいきなり登場人物の視点となり、その体験がかさねあわされる。それは、知的生命体との邂逅や、宇宙や地球の誕生を遡行する登場人物(ボーマン船長)の物語を、純粋にオーディオ・ヴィジュアルのみで描いたシーンであり、説明的な言語による理解ではなく、きわめて感覚的な体験によってもたらされる認識のようなものである。池田の作品も、そのような体験と認識の場であると言えるのではないだろうか。観客は、作品の中から溢れ出る情報を受け止めながら、視聴覚あるいは振動による触覚から複合的に知覚することで体験することになる。その言語化できない、より抽象化された、体験のみでしか到達できない世界があるのではないか。池田の作品にはそのように思わせる体験の強度がある。

先にもあげたように、この作品では、池田の作品ではじめて舞台上にパフォーマーが登場している。出演者である男女2人のパフォーマーは、確かに舞台上で作品の要素となる役割を与えられたものであるが、ダンスや演技をするためのパフォーマーではなく、舞台の中央に距離をおいて対面し、モールス信号やタイピングで、アインシュタイン、シャノン、ポワンカレ、といった科学者や数学者の言葉の引用を入力する。そして、それはテキストとしてプロジェクション画面に表示される。しかし、以前であれば、それすらもあえて舞台上で人間の手で入力するような手段はとられてこなかったことを考えるならば、それは大きな変化として受け止められても不思議はない。池田は、先のインタヴューでダムタイプにおけるダンサーなどのパフォーマーたちとの協働を振り返りながら、舞台で生身の人間が登場することについて、ほとんど信じていなかったという、「人が放つオーラ」に関心を寄せているのは興味深い。それは、以降の『music for percussion』(2016-2020)や『100 cymbals』(2019)といった、パーカッション・アンサンブルのための作品に継承発展しているとも言えるだろうが、それらの音楽作品における演奏家は、池田のオーディオ・ヴィジュアル作品においては異質な要素となる、生身の人間としての関係とは異なっている。

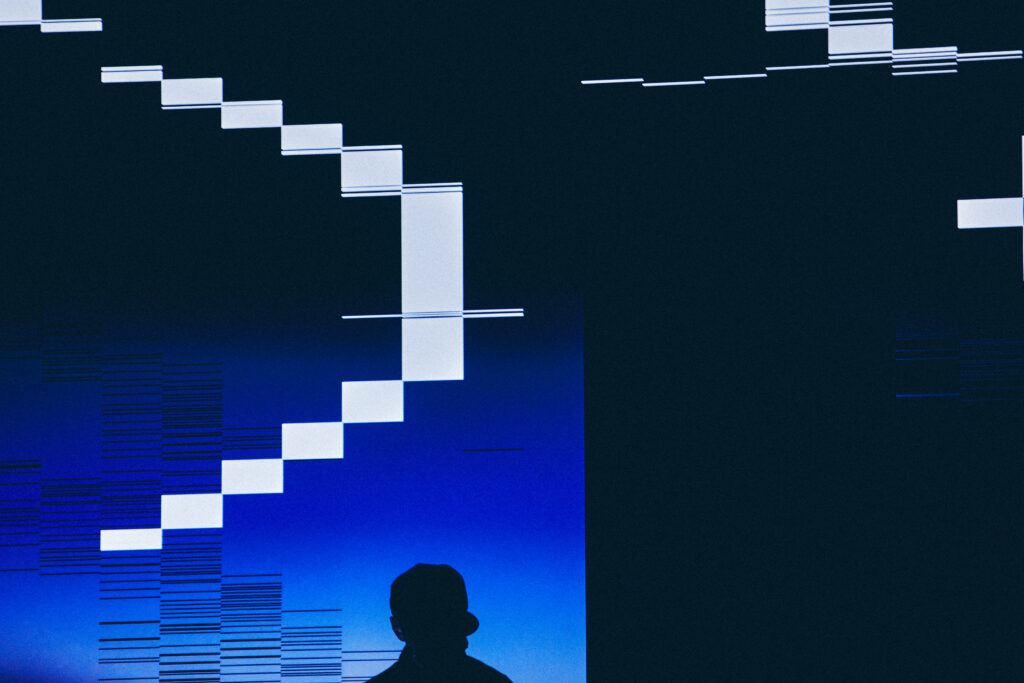

映像版の『superposition』では、舞台最奥の大画面、演者の舞台の前に設えられた10台のプロジェクションによる中景、そして舞台前列の10台のコンピュータ・ディスプレイによる前景が、真正面から捉えられており、それらの舞台上の映像による全景が、真暗な中から浮かび上がると、その奥行きが最初はフラットに感じられるが、徐々に映像がレイヤーになっていることが見えてくるようになり、舞台の構成的な美しさが際立っている。

また、『superposition』は、インスタレーション・ヴァージョン《supersymmetry》(2014)として展開されている。

*1——池田亮司インタビュー(聞き手:阿部一直)、山口情報芸術センター[YCAM]、2014年

https://special.ycam.jp/supersymmetry/ja/interview/index.html

(2021年12月2日アクセス)

感覚を刷新する驚きと楽しみ、喜びに満ちたライヴ・パフォーマンス

そして、ライヴ・パフォーマンスは、会場を移してスタンディングの会場で行われた。以前はライヴにおいても、最初期のパフォーマンスをのぞいて池田本人が舞台上に姿をあらわすことはなかったが、近年は、池田が舞台上に登場してオペレーションを行なっている。しかし、その姿は、匿名性が高く、池田本人をアイデンティファイする要素は極力抑えられている。これも「人が放つオーラ」への関心と関係しているのかどうかはわからないが、上演作品とライヴ・パフォーマンスとの区別や、作品の発表形式に照らした、適切なあり方が選択されているということだろう。

池田は、音楽の要素を極限まで切り詰め、幾何学的ともいえる構造物のように構築することでミニマリズムの極限を提示してみせた。その影響の大きさは計り知れず、後続する多くのアーティストを生み出し、ある種のスタイルを形成するものでもあった(もちろん現在までもそれは継続している)が、それでもなお、池田の活動は唯一無二のものであり続けている。そして、今回もそのことを強く実感させられることとなった。

映像は先の『superposition』に比べればきわめてシンプルなモノトーンを基本にしたグラフィックスが、音響にシンクロして描き出されるもので、パフォーマンス作品での饒舌な情報量というよりは、音響との精緻な同期がただただ心地よい。立ち返ってみれば、感覚的な楽しみというものをけして損なわないことが、なによりも池田の作品の特徴である。テクノロジカルなポテンシャルと人間の知覚を極限まで追求する池田の作品は、理屈抜きに感覚を刷新するかのような驚きと楽しみと喜びがある。そこに体験者のさまざまな感情が反映される。それはインスタレーション作品『test pattern』(2008-)のシリーズにおいて、観客が各自の体験のしかたで楽しみ方を見出している様子を見ても感じとることができる、池田の優れた特徴ではないかと思う。

それはライヴ後半の流れによっても強く感じることであった。思い出されるのは池田の行ったDJのことである。それは、池田の作風やパブリック・イメージを気持ちいいくらいにあっさりといい意味で裏切るロックを選曲したものであったという。ライヴでの楽曲は、ミニマルなパルスから、8ビートやブレイクビーツを感じさせるものになり、フロアは高揚感に包まれていった。

この上映とライヴは、そうした池田の多面的な作風を体験でき、それがけして別々の側面なのではなく、池田の本質であることが確認できるイヴェントであった。

■『superposition [cd+booklet]』

・12トラック収録(全54分)のCDと96ページのブックレットのセット

・限定999部、エディションナンバー入りカード付き

■『superposition 』

・2013年10月のKYOTO EXPERIMENTでの公演(於 京都芸術劇場 春秋座)を収録、編集した4K映像をオンデマンド配信中(有料)

※詳細はアーティストのオフィシャルサイト(https://www.ryojiikeda.com/)またはcodex | edition(https://codexedition.com)を確認

池田亮司

1966年岐阜生まれ、パリ、京都を拠点に活動。 日本を代表する作曲家/アーティストとして、音そのものの持つ本質的な特性とその視覚化を、数学的精度と徹底した美学で追及している。視覚メディアとサウンドメディアの領域を横断して活動する数少ないアーティストとして、その活動は世界中から注目されている。音楽活動に加え、「datamatics」シリーズ(2006-)、「test pattern」プロジェクト(2008-)、「spectra」シリーズ(2001-)、カールステン・ニコライとのコラボレーション・プロジェクト「cyclo.」(2000-)、「superposition」(2012-)、「supersymmetry」(2014-)、「micro | macro」(2015-)など、音/イメージ/物質/物理的現象/数学的概念を素材に、見る者/聞く者の存在を包みこむ様なライブとインスタレーションを展開する。これまで、世界中の美術館や劇場、芸術祭などで作品を発表している。2016年には、スイスのパーカッション集団「Eklekto」と共に電子音源や映像を用いないアコースティック楽器の曲を作曲した新たな音楽プロジェクト「music for percussion」を手がけ、2018年にCDをリリース。2001年アルス・エレクトロニカのデジタル音楽部門にてゴールデン・ニカ賞を受賞。2014年にはアルス・エレクトロニカがCERN(欧州原子核研究機構)と共同創設したCollide @ CERN Award受賞。

www.ryojiikeda.com

Photography Kosuke Matsuki