©窪之内英策

今にも駆け出しそうな、いや、こちらにほほえみながら、風にそよいだ髪の香りさえ漂ってくる。そんな実際的な線画を描き出す窪之内英策。デビューから36年、鉛筆1本で大活躍中のアーティストである。

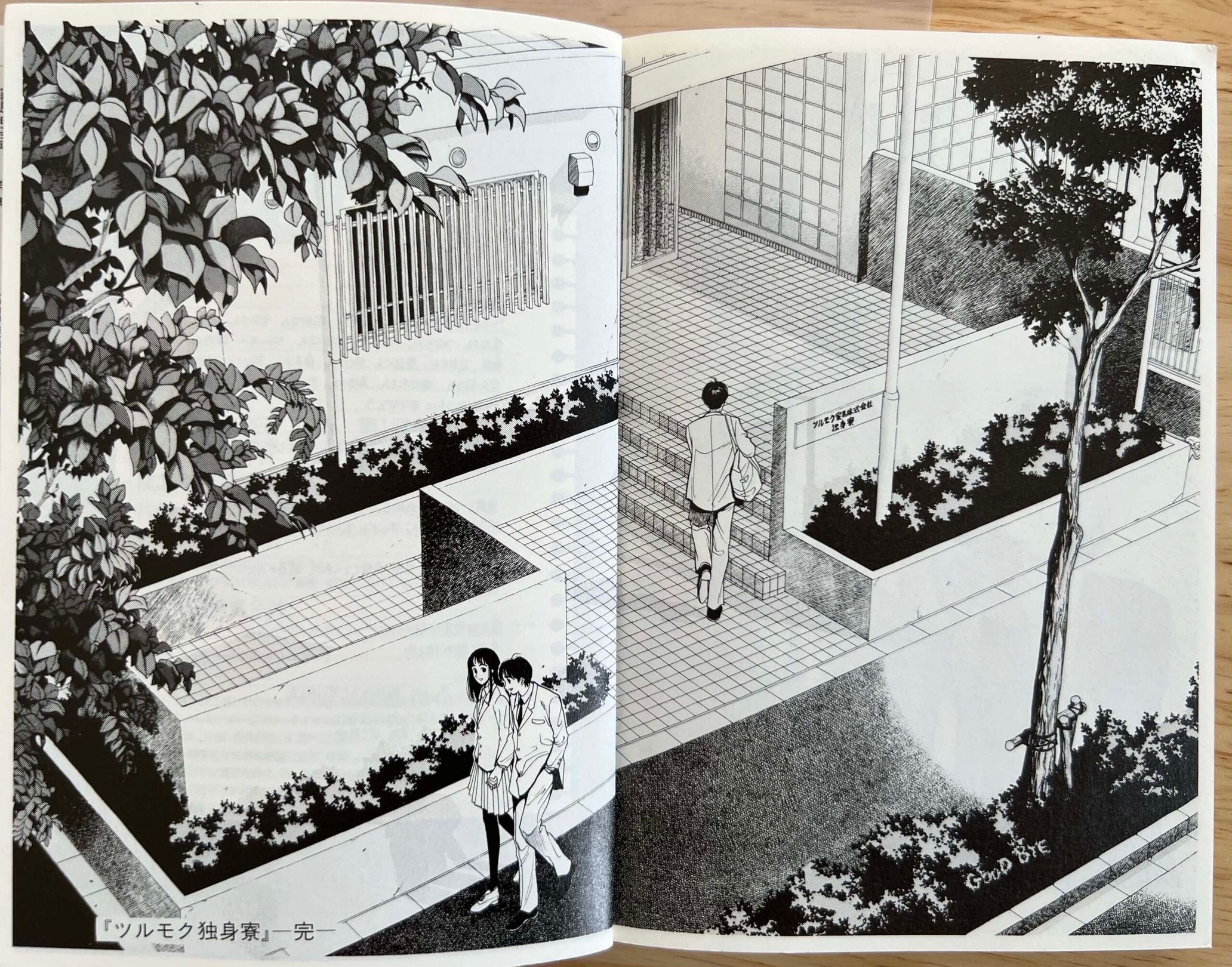

その窪之内さんの漫画家としての代表作は、「週刊ビッグコミックスピリッツ」(小学館)で連載していた『ツルモク独身寮』。本作品は、すでに発表から30年以上がたっている。だから、当時のことを今になって掘り出すのはやぼなことかもしれない。本来は、その作品のページをめくり、何度も見返すことで私達は楽しいし、それでいいはずだ。しかし、誰もが知る素晴らしい作品を世に送り出した人物。そういう人物と会うチャンスがあるのならば、だったら、それを大いに励みにして、どさくさに紛れて、ずっと聞いてみたかったことをずばりぶつけてみる。本人にしてみたら、考えたくなかったことかもしれないし、とっくに忘れていたことかもしれない。だけど、そうしてぶつけたからこそ、言葉にすることができるし、みなさんに届けたい企画にすることができる。

「うん……忘れ物をとりに……」

「忘れ物?」

「大事な…大事な忘れ物……」

「うん…」

(うーし、ここから !! オレの第2の人生の出発点はっ!)

「新入社員か……また……この場所から……素敵なドラマが始まるんだ……」

(漫画『ツルモク独身寮』最終話より)

そんな会話の後、手をつないで寮を去っていく主人公の正太とみゆき。入れ違いで寮へ入っていくフレッシュマン。植え込みにほのかに記されたGOOD BYEのメッセージ。見開きで描かれたラストシーン。全11巻の全構成の中で、見開きで描かれたのはこのシーンだけだった。

今から30年以上前、リアルタイムでこのラストシーンを見た私は、物語の終わり方に衝撃を受けた。この作品においては、これしかないという完璧過ぎるほど完璧な終わり方だった。その後の編集人生において、見開きページの使い方を考える時は、必ずと言っていいほど思い出し、ヒントにするほどの影響をおよぼしている。今回は、その張本人である窪之内英策さんにインタビューさせてただいた。

漫画『ツルモク独身寮』

©窪之内英策/小学館

これまで描いてきた作品を見返すことはあまりない

――『ツルモク独身寮』(以下、『ツルモク』)の大ヒットが良かったことでもあり、壁にもなったというのを、過去のインタビューで拝読しました。そういった自他ともに印象的な作品を改めて見返したりすることはありますか。

窪之内英策(以下、窪之内):ほぼないです。たぶん、これまでで2回か3回くらいしかないですね。読み返すと顔が真っ赤になるんですよ。恥ずかしくて。

――では、内容は覚えていますか。

窪之内:ほとんど覚えていないというか、作品を描いてる時は現実世界というよりフィクション世界に埋没して、瞬間瞬間をものすごく集中してやっています。忙しいとか寝不足とか、そういう影響もありましたが、記憶がかなり消えていますね。当時、アシスタントに「鉛筆握ったまま気絶していましたよ」って言われましたから。僕的には瞬きしただけのつもりでしたが、1時間寝ていたとかね。

――イラスト作品も同じでしょうか。今、描かれている作品などは、さすがに見返したりはされますか?

窪之内:いや、見ないです。過去のものは、もし振り返るとしたら反省点を考えるためだけのものでしかありません。それもほどほどにしないとへこんじゃうから、それよりも次に描くものへのイメージを優先していますね。

©窪之内英策

描くキャラクターは、全部が自分の分身のような存在

――ほとんど覚えていないところを心苦しいのですが、こちらはリアルタイムで『ツルモク』の連載を追いかけていたので、作品の場面・場面が鮮明に記憶に残っています。なので、作品について質問させてください。

例えば、のぞきの常習、彼女への平手打ち、打ち合わせも食事も喫煙もOKでタバコのポイ捨て、宴会での下半身露出、過度の残業推奨など……。これらは『ツルモク』には欠かせないキャラクターや職場(物語の舞台)に、コントラストを出すためのマスターピースだと思います。しかし、現代のテレビなどではコンプライアンス的に難しい表現だったりします。今や漫画だけにとどまらず、映画や小説など多くの作品において、これは起こりうることです。作品として残っていくものを作るということに対して、注意していることや心がけていること、大切にしていることはありますか。

窪之内:残っていきますよね、作品は。だから、どこかで分離しているんでしょうね。今の自分とつながっているのですが、どこかで引いた感じで、若気の至りというか青二才な自分を見ている感じです。とにかくそういうものを否定はしない。恥ずかしいけれど、そういう時代もあると、否定はしないということです。

――マイケル・ジャクソンからジーザス・ジョーンズ。デザイナーズブランド風のセットアップ。杉ちゃんの髪形(終盤ではドラマ『東京ラブストーリー』期の江口洋介さんばりのきれいなロン毛)。レイ子がエコロジーをテーマにしたレストランを手始めに、自分の名前を冠したブランド展開をしていくくだりなどなど、積極的に流行の先取りをしている描写があります。それが逆に今読むと、やぼったく写ったりします。『ツルモク』は、積極的にトレンドを取り入れていたと思いますが、連載スタート前夜、ご自身はどういった状況だったのでしょうか。時代背景はバブル末期。ライフスタイルやテンションなど、作品に与える影響も大きかったのでしょうか。

窪之内:バブル期は、僕にとって人生で一番貧乏だったんですよ。『ツルモク』を連載し始めた時は、家賃2万円くらいのところに住んでいたんです。風呂もトイレもなくて、エアコンもなくて。夏でも冬でもコタツしかないような、非常に寂しい部屋でした。だから、バブルの恩恵を受けた記憶はないです。そういう中で、『ツルモク』を描いていたんで、2つの意味合いを持っていました。読者にウケるためのトレンドというものと、皮肉っぽい視点で取り入れたトレンドがあります。白鳥沢レイ子は、その象徴的なキャラクターなんです。バブルに浮かれたハイテンションな女性達を揶揄するつもりで描いていたんですけど、描いていくうちにどんどんかわいい女になっていってしまいました。

――そうですよね。白鳥沢レイ子は、どんどん憎めないキャラクターになっていきました。

窪之内:とにかく2つの面を考えながら描いていました。それは今でも変わらないです。トレンドの良いものは取り入れながら、それを少し斜めに見る視点も忘れないようにしています。

――キャラクター達には、思い入れが強いとかそうでもないとか、はたまたご自身を投影しているとか、そういった違いはありますか。

窪之内:キャラクターは、全部が自分の分身なんでね。例えば、田畑も杉本も白鳥沢も、すべて自分の中にある部分を誇張してキャラクターとして独立させています。主人公の正太にだって、描いている自分の断片が入り込んでいます。だから、違いがあるというよりは、全部自分と言えますね。

©窪之内英策

『ツルモク』で描いていたのは、「つながりたいけどつながれない人達のもどかしさ」

――キャラクター達に携帯電話がそれぞれあったら、どうなったんでしょうかね。

窪之内:全然違いますね。つまり、『ツルモク』で描いていたのは、「つながりたいけどつながれない人達のもどかしさ」なんです。いろいろなもどかしさの中での群像劇でした。だから、携帯電話があったら、『ツルモク』は今の時代のようにつながりすぎて疲弊しちゃう人達の物語になっていたでしょうね。わかりすぎちゃって、伝わりすぎちゃう。え!? この人は裏垢(=裏アカウント)でこんなこと言ってるの? みたいな(笑)。それはそれで1つの青春の物語は作れるとは思いますけどね。

――そうでした! 『ツルモク』は、20歳代の青さと大人への達観が混合する時代の話です。若者ならではの夢が、夢なだけで終わってしまうものなのか。社会の中でリサイズされてしまうものなのか。そんな葛藤を抱いた主人公の正太をはじめとして、キャラクターがそれぞれの生き方を語ってくれています。中でも、矢崎くんやミュージシャンのサトシなど、今の若者により響くと思われる考え方を持ったキャラクターがいました。ご自身も田舎から上京し就職、そして漫画家やイラストレーターという道を生きてきて、キャラクターに投影させた夢の数々。その夢の先にあった今、思うことはなんでしょうか。

窪之内:今は情報が多いから、若気に至れない(若気の至りじゃなくて)んですよね。みんな非常にクレバーだしスマートだと思います。僕らが若かった頃は、情報がなかったから思い込みで動けばよかった。若気の至りだらけで生きていられましたからね。周りも寛容でしたし。だから、今の子達は、そこがちょっとかわいそうかなと思います。

――窪之内さんがツルモク独身寮の寮長だったら、若者にどんなことを言いますか?

窪之内:いつでも会社やめていいよって。本気でやりたいことが他にあるんだったら、やめていいんだよって。いやかどうか。それがわかるのには10年とかかかるものだと思いますが、本気でやりたいことっていうのは自分自身ですぐわかると思います。

©窪之内英策

僕は漫画を描くというのはアスリートと同じ

――漫画家のインタビューを読んでいると「ある時期にスランプに陥ってしまった、脱稿してしまった、ついには連載が中断してしまった」というのを見ることがあります。スランプという言葉は、プロ野球選手のそれと同じかそれ以上に耳にする気がします。漫画家というのはスランプの恐怖が常につきまとうものなのでしょうか。

窪之内:そうですね。僕は漫画を描くというのはアスリートと同じだと思っているんですよ。毎回、ベストレコードを出せるわけではないじゃないですか。それなのに連載は毎週、ベストなものを描き上げなきゃいけない。それを続けていると自分のポテンシャルの基準が見えなくなってくるんですよね。そうなると絵についてもゲシュタルト崩壊を起こしてしまって、ワケがわからなくなって……。『ツルモク』の連載中に、そういう状態に陥っていましたね。電話線を引っこ抜いて、誰にも会いたくなくなってしまったほど。

――単行本になった時の各章のサブタイトルがNORMA(ノルマ)とつけられていたのも印象的でした。CHAPTERとか、●●の巻とかっていうのが一般的かと。いつのまにかノルマをクリアさせられているような感覚になってしまうほど、連載が苦しかったということでしょうか。

窪之内:はい。僕にとっては、まさにノルマだったので。連載前、「カリモク」という家具メーカーで組み付けの仕事をしていたことがあるのですが、その時から1日にラインに流し込まなきゃいけない台数のノルマがあって、ノルマっていうのはあまり楽しい言葉ではなかったんです。それで、漫画でもそういうサブタイトルにしてしまうほど、プレッシャーを感じていたんだと思います。連載に対する恐怖感ですね。だから、最終話の絵を描き終えた時のことは覚えてますよ。当時、ロフトがある部屋に住んでたんですけど、曇天だったのにいきなり天窓から日が差し込んできて、わーって光に包まれたんです(笑)。その瞬間に涙がボロボロって流れ落ちてきて。

――それを聞くと、窪之内さんの故郷である高知の室戸岬で、修行中の空海の口の中に金星の光が飛び込んできたという逸話を思い出しますね。

窪之内:いやいや、それとは全然レベルが違いますけどね(笑)。

――ちなみに人生における最大で最高のノルマはなんでしょうか。

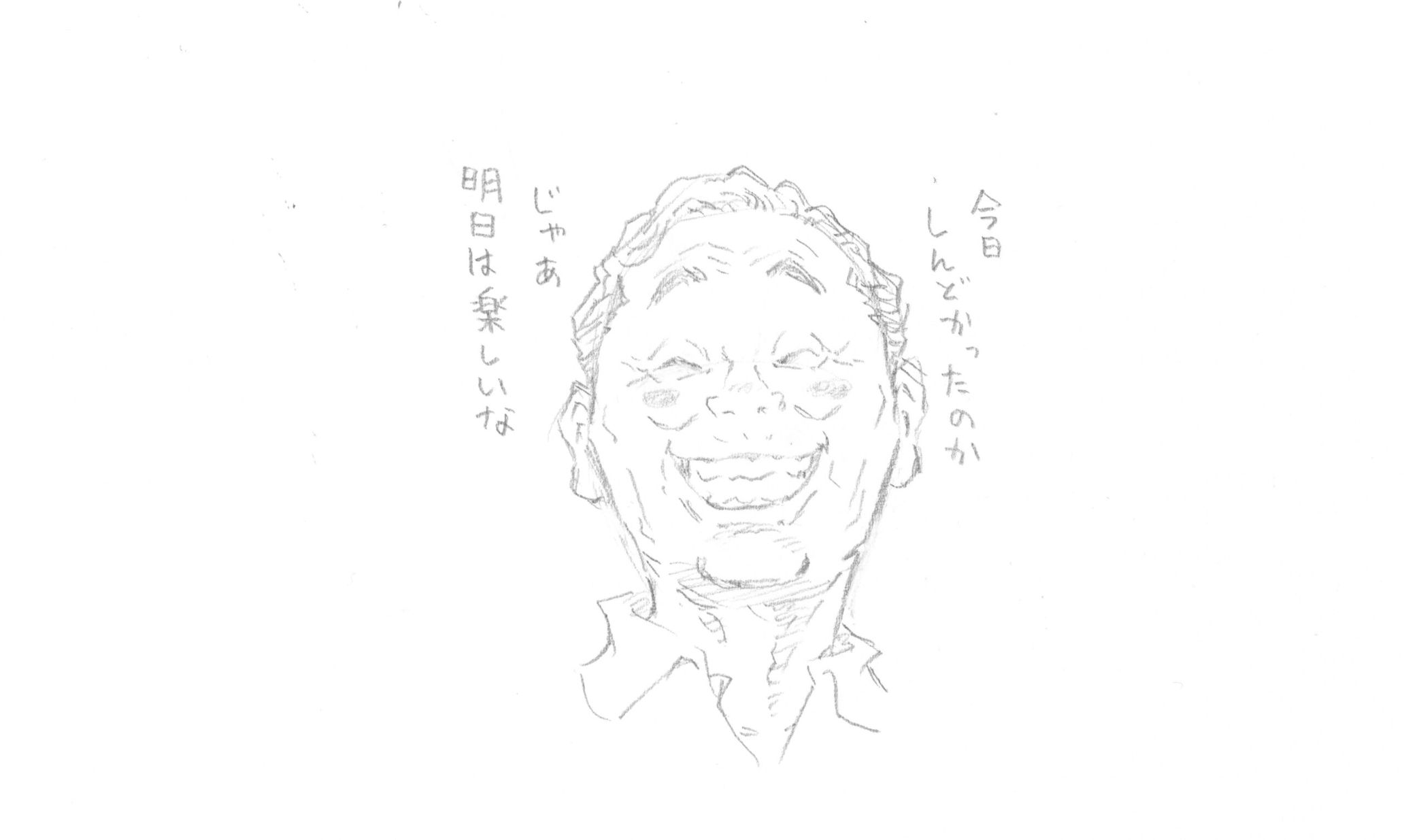

窪之内:とにかく絵を見た人が幸せになる笑顔の数でしょうか。それにつきますね。僕は、描くこと、それはイコールで誰かを楽しませるということに直結しています。絵を見た人が楽しんでくれたり、にこっとしてくれる。それが僕のノルマかな。こんなこと言うと、ちょっと気持ち悪いか。でも、僕が絵を描く目的は、それしかないんですよ。子どもの時からそうでした。クラスメイトを楽しませるために描いてました。

――『ツルモク』以後、連載作品はわずか4作品。しかも、その4作品は、『ツルモク』の全11巻を超えるものがありません。多作の漫画家ではないと思います。その反面で、絵、特に線画では、素晴らしい作品を数多く描き続けています。というか、毎日描き続けています。漫画を描く、ストーリーやネームを書くということへの名残りはありますか。

窪之内:単純に漫画はしんどいというのがあるんです(笑)。トラウマ級にきつかったし実際に体も壊してしまったので、恐ろしいんですよ。プライベートも何もかも捨てて集中してやらないといけないというか、それくらい自分を削らないとできない。今の年齢と体力でそれをやるとなると、本当に相当な覚悟をして臨まないといけないですよね。

――線画をはじめイラストは、今なお毎日精力的に描かれていらっしゃるのに、また違うのですね。

窪之内:漫画は別物です。考えることが多すぎます。漫画の世界は、全部自分なのでね。誰かに委ねて、あるパートはやってらもうとかってできないんです。

――漫画家には、アシスタントや編集者がいます。イラストレーターとしての仕事もそういう人達が周囲にいるかもしれません。少数精鋭もしくはたった1人でやる作業と、大所帯のチームでやる作業、どちらが好きですか。

窪之内:それは、1人で世界をコントロールできたほうが気持ち的には楽ですし、それがいいです。

1つの世界を全部作り上げるという仕事の仕方は、漫画家

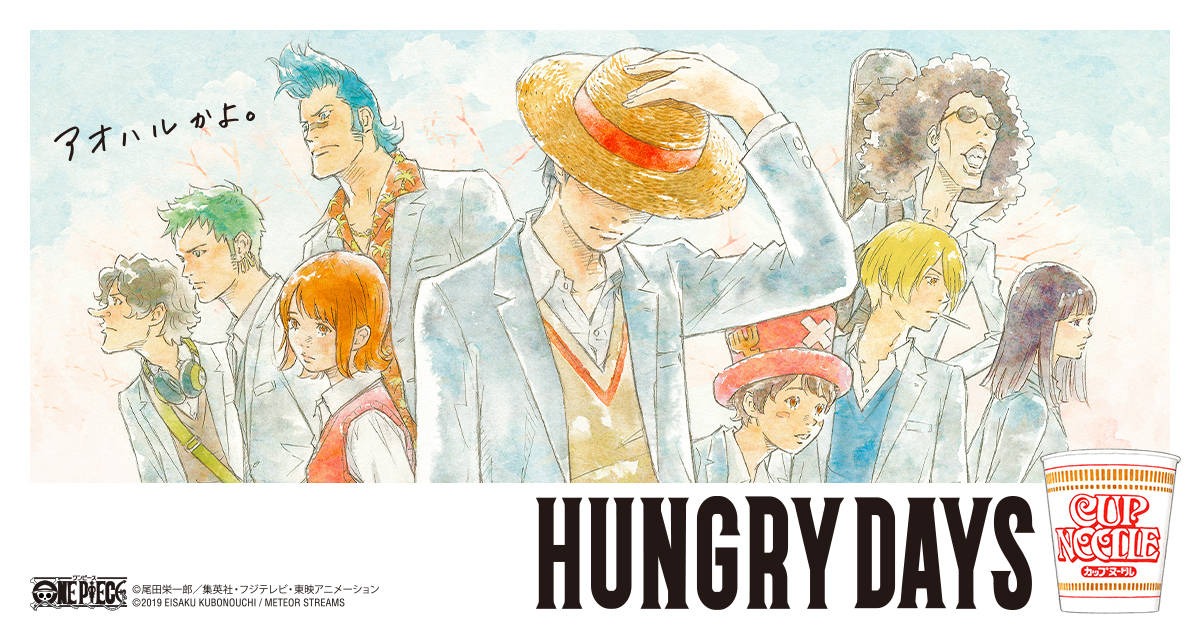

――レベッカのノッコやRAM WIREなどの音楽作品のジャケットデザインをはじめ、近年では日清食品カップヌードルTV CM「ONE PIECE篇“HUNGRY DAYS”シリーズ」のキャラクターデザインなども手掛けていますね。そういったクライアントワークでは、ト書きに細かい注意や添削を入れることも多いと聞きました。動画作成においてもっとも大切にしていること、そして、それをどこまで他人に託すことができますか。

窪之内:そこですよね。それは学びました(笑)。動画作成などの仕事をやり出したのはここ数年なのですが、漫画家の時のやり方の感覚がずっと残っていたんですよね。だから、当初はすごく細かく描いて、アニメも僕がキャラクターをデザインしたなら、それがそのまま動くのかと思っていました。でも現実は違いました。僕が描いたキャラがアニメの仕様に落とし込まれていたのを見て、愕然としちゃいましたね。でも、それぞれの分野のエキスパートが関わっているわけで、どっかで妥協しないといけないんだなと、それはわかりました。

まれかもしれませんが、感性が合う人と一緒に作ることができれば、仕事は死ぬほどおもしろいだろうなと思います。「うわ、こいつすげえ、何しでかすんだろう?」と、僕がワクワクして嫉妬するくらいの人と出会いたいですね。絶対にいると思うので。

――クライアントワークをきっかけに、窪之内さんを知る若者も増えていると思います。なのに漫画を描かなくなっても、アーティストとか画家とは名乗らずに、漫画家と答える。肩書きにはこだわりがあるように思います。

窪之内:そうですね。発想力などに関しては漫画家でいたいと思っているんです。1つの世界を全部作り上げるという仕事の仕方は、漫画家なんですよね。それに僕は、毎日、紙の上で挑戦しています。紙が僕の実験場なので。自分がイメージしたことをどれだけ具現化できるのか、もっと魅力的に描くにはどうしたらいいのだろうか、紙の上のリング、紙の上のラボという感じです。そして、見てる人は気付かないレベルで、絵は毎日ちょっとずつちょっとずつ変えているんです。それは5年、10年のスパンで見てもらうとわかる違いなんですけど。すべては、良い絵を描きたい、見た人を楽しませたいがためです。このレベルじゃだめだ、もっとあるだろ、もっとできるだろう、という思いです。

窪之内がキャラクターデザインを手掛けた日清食品カップヌードルTV CM「ONE PIECE篇“HUNGRY DAYS”シリーズ」

©︎尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

人をちゃんと描いていれば、100年後であれ、人についてを感じてくれるはず

――デジタル全盛の時代で、紙と鉛筆で描き残すこと。それは一度印刷してしまうと消せない線になるわけですが、この残していく作業、残っていってしまうという行為について、どういう思いがありますか。

窪之内:SNSは、みんなを楽しませようと思ってやっています。どんなに小さなことでも、作品を発表するというのはエンタメだと思っているので、楽しませるということが大前提です。それがないなら、絵を描く意味がないと思います。自分のために絵を描くつもりはないですからね。見た人がクスっとしたりドキドキしたり。コロナ禍になって、よりネガティブな話題に乗らないようにしているというのもあります。

――以前、江口寿史さんにインタビューした時に、江口さんの唯一のコロナ禍の表現が、アゴマスクをして雪降る空を見上げている“彼女”の絵だったとおっしゃっていました。その1枚は時代性の描写として残しておこうと思ったと。

窪之内:そうでしたね。僕も1つやりましたよ。マスクからアゴひげが出ている人のそれを刀で斬っている絵を描きました。

――それは斬るというか切りたくなりますね。

窪之内:なんかあれは気になるなって(笑)。

――そこで1点、窪之内さんにお会いできるということで、直接聞きたかったことがありました。

それは、漫画だけでなく映画や小説などにおいて、作品の数だけいろいろな終わり方があります。たくさんの物語のそれぞれの終わり方を見てきた中で、『ツルモク』の終わり方は、個人的に完璧過ぎました。これしか考えられないというほど完璧でした。登場人物達のそれぞれの人生の転換をフラッシュで楽しませてくれながら、最後に主人公の正太の成長ぶりとそれを明確に伝えてくれるようなソリッドな線(スタイル、ルックス)で引き込んでいった上で、ヒロインのみゆきへの爽やかな風のようなアプローチ。

11巻におよぶ物語の最中は、まったくはっきりしないうやむやな状況を、一気にまとめてくれています。この終わり方が印象的すぎて、そのページから動けないというか、何十年たっても、それが憧憬になっています。あの終わり方というのは、いつから構想にあったのでしょうか。

窪之内:それだけは覚えてますよ。あの終わり方にするって、最初から決めていたので。連載でいくって言われた時から、あの終わり方だけはイメージできていましたし、そうするって決めていたんです。主人公と新入社員が寮の前ですれ違うシーン。あれは、『ツルモク』は、独身寮そのものが主人公だと思っていたんです。余韻が残る作品を意識していましたね。

――めちゃくちゃ余韻がありましたよ。しかし、あの終わり方が物語が始まる前からあったなんて……。

窪之内:ありがとうございます。良い音楽と同じです。気持ち良いリフレインをずっと聴いていたくなる感じですね。

――ご都合主義ではなく、実際的な息吹を感じさせるキャラクター達。それを描き出す窪之内英策さんだからこその、「線画でも人間でも実際にいるものから共通して感じるもの」とはなんでしょうか。

窪之内:それは漫画家時代からずっと一貫しているのですが、人を描く時は人を見るということと、その上で自分の中で人を作るということですね。だから、僕が描く人は、絵から絵を写したものではなくて、例えどんなに誇張していようが、逆にシンプルな線であろうが、それが人だという意識で成り立っています。人をちゃんと描いていれば、100年後でもそれ以後でも、誰かが見た時に、人についての何かを感じてくれると思っています。浮世絵がまさにそうじゃないですか。ちゃんと人が描かれているから、こちらもちゃんとそこからその時の人を感じますよね。様式や風俗ではなく、本質的な人の部分を感じさせる絵というものは、どの時代でも変わりなく大事なんだなと思います。

©窪之内英策

――音についても質問したいのですが、『ツルモク』では、三反田(さんたんだ)寮長のライヴパフォーマンスや寮の備えつけの電話のコール。さらにレイ子がボンゴレをペロリと平らげる光景。タバコをくゆらして休憩する工場シーン。先輩社員の植木さんのジッパーが下がったり、上がったり光っていたりする姿。そういった、音が今にも想像できてしまうシーンが印象的でした。

映画でいうなら、靴音や馬の蹄、食器のガチャガチャなど、プロップスが非常に効果的に音を演出している感じです。音が聞こえてくる絵と言いますか。そういうった音を絵にするという感じは意識されていたのでしょうか。

窪之内:嬉しいですね。そうです、すごく意識して描いていました。絵や色からイメージする音というのは、人が持っている共感覚から生まれるものです。実際には、線画って黒で輪郭線を描くもので、現実世界にそんな生き物はいません。アウトラインだけ見たら、黒いだけですからね。でも、みんなその線画から、人や物を想像できるわけです。それは共感覚によるものなのです。だから、僕にとっては、絵やコマ割りのリズムで見せることは、1つの音なんですよ。

絵は音楽的というか。僕は映画も音楽も好きなので、そういうった部分が大いにあるかもしれないです。あとは、歌の世界もそうですね。俳句とか。5・7・5という必要最小限の言葉の羅列で、信じられないほどの宇宙の広がりを表現してるじゃないですか。そしてその韻(音)が美しい。というように、これらが自分の中にあって、それをひっくるめて絵を描いています。だから、絵から音が聞こえてくるというのは、嬉しいですね。

――ちなみに映画とかご自身の作品の中で、気に入っている音はありますか。

窪之内:音!? そんな質問は初めてです(笑)。音楽は好きで、仕事中はもちろん、車に乗っている時でも、音楽がないと気が狂いそうになるほど、とにかくずっと音楽を聴いています。でも、音楽じゃなくて音っていうと……。それなら雨の音が大好きですかね。めちゃくちゃ好きです。雨の音は美しいシンフォニーだと思います。だから、雨が降り出してくると、うっとりしてしまいます。その時だけは、無意識に流していた音楽を消していますね。

窪之内英策

1966年生まれ高知県県出身。漫画家・アーティスト。1986年、『OKAPPIKI EIJI』(「週刊少年サンデー」)で漫画家デビュー。1988年に連載スタートした『ツルモク独身寮』(「週刊ビッグコミックスピリッツ」)が大ヒット。その後、『ワタナベ』『ショコラ』『チェリー』(ともに「週刊ビッグコミックスピリッツ」)などの人気作品が続く。近年は、作品集『ラクガキノート』(玄光社)に代表されるように、線画を主体にした、ユーモアと実際的な体温を感じさせるキャラクターを描いている。MVをはじめ、キャラクターデザインを担当した日清食品カップヌードルTV CM「ONE PIECE篇“HUNGRY DAYS”シリーズ」などは、ユースカルチャーからも高い支持を得て、どの世代にも突きささるものを描き続けている。

Twitter:@EISAKUSAKU

Instagram:@eisaku_kubonouchi

Phoography Takeshi Abe