筆者が暮らすオランダでは、今年の初めに実施された3度目のワクチン接種以降、かつての日常を取り戻している。オランダ人は誰よりも自由を尊び、人目を気にすることがない。そんな彼らにとって、マスクはその着用が義務づけられたコロナ蔓延のピーク時から批判、いや禁忌の対象だったといっても過言ではないだろう。地元民がマスクを着用する姿を見かけることも、いまや皆無に近い。日々のニュースで感染者数が報じられることもなくなった。日本とは正反対と言えるそうした価値観や政策から、異なる民主主義のありようを垣間見るようで興味深い。

それでも日本特有の我慢強さをまだまだ手放せずにいる筆者はこの春までじっと自粛生活を続けてきたが、夏になると居ても立ってもいられなくなり、拠点としているアムステルダムから飛び出すようになった。

メープルソープに認められるも

今では忘れられた写真家

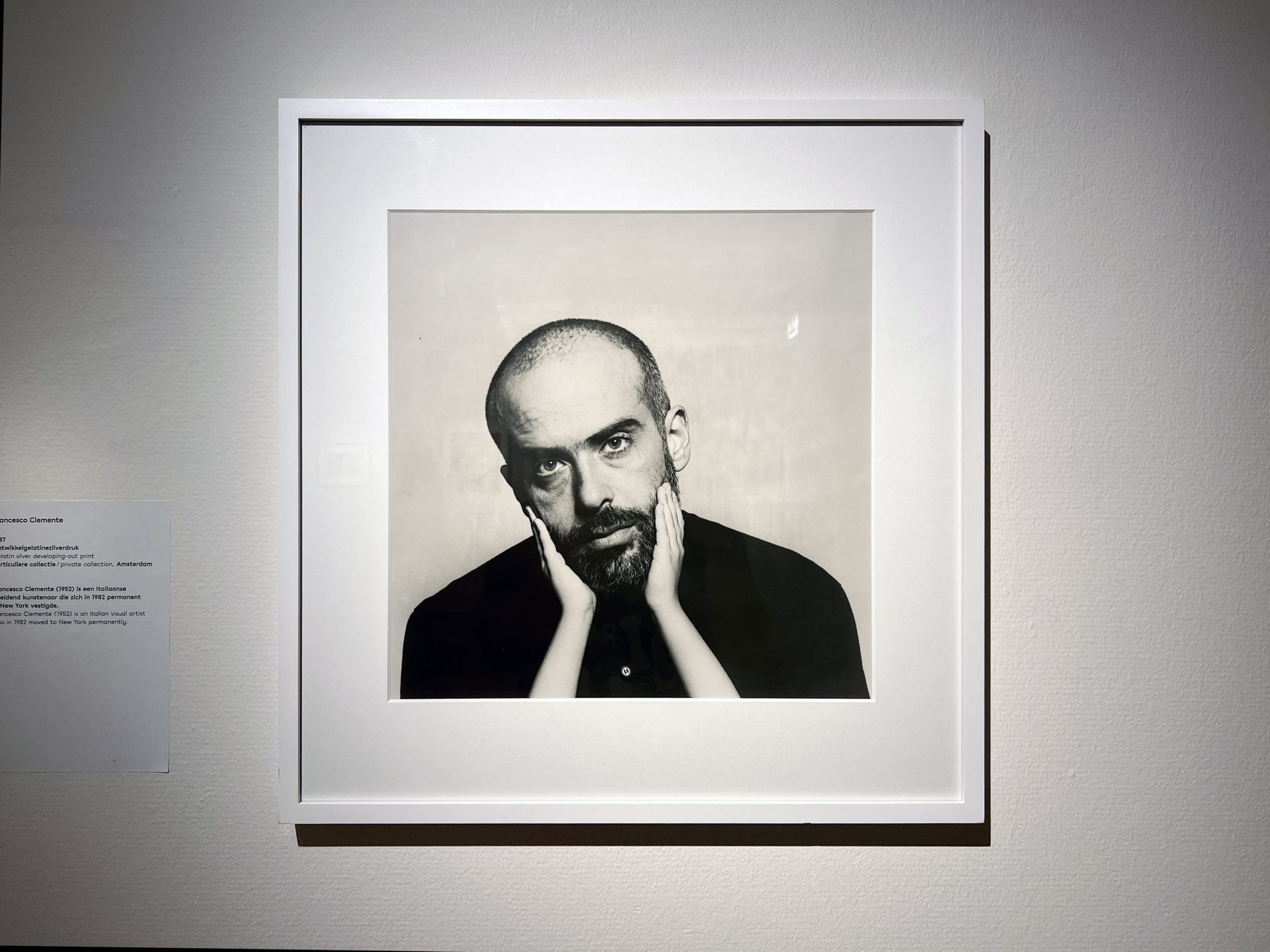

手始めに訪れたのは、オランダの行政機関が集まる街、デン・ハーグ。Fotomuseum Den Haag(デン・ハーグ写真美術館)で現在開催中のオランダ人写真家ポール・ブランカ(1958-2021)の写真展が目当てだ。昨年亡くなった彼の実質的な追悼展で、最も強烈な初期作品群で構成されている。

ブランカの人生は、数奇ともいえる壮絶なものだった。80年代、かのロバート・メープルソープに「唯一の競争相手」と言わしめるほどの大胆さと繊細さを兼ね備えたアート界のホープとしてその名を轟かせるも、次第にドラッグや酒に溺れていき、その存在は光を失っていった。

そして95年、決定打となる出来事が起こる。当時、アムステルダムで起きた爆弾テロ事件の犯人がほかでもない彼であると非難されたのだ。しかし証拠はなく、ブランカにはアリバイがあったにもかかわらず、この一件をきっかけにアート界は彼を追放。その後の努力も実ることなく、ブランカは62歳で人知れずこの世を去った。

極限のアクションを写真に

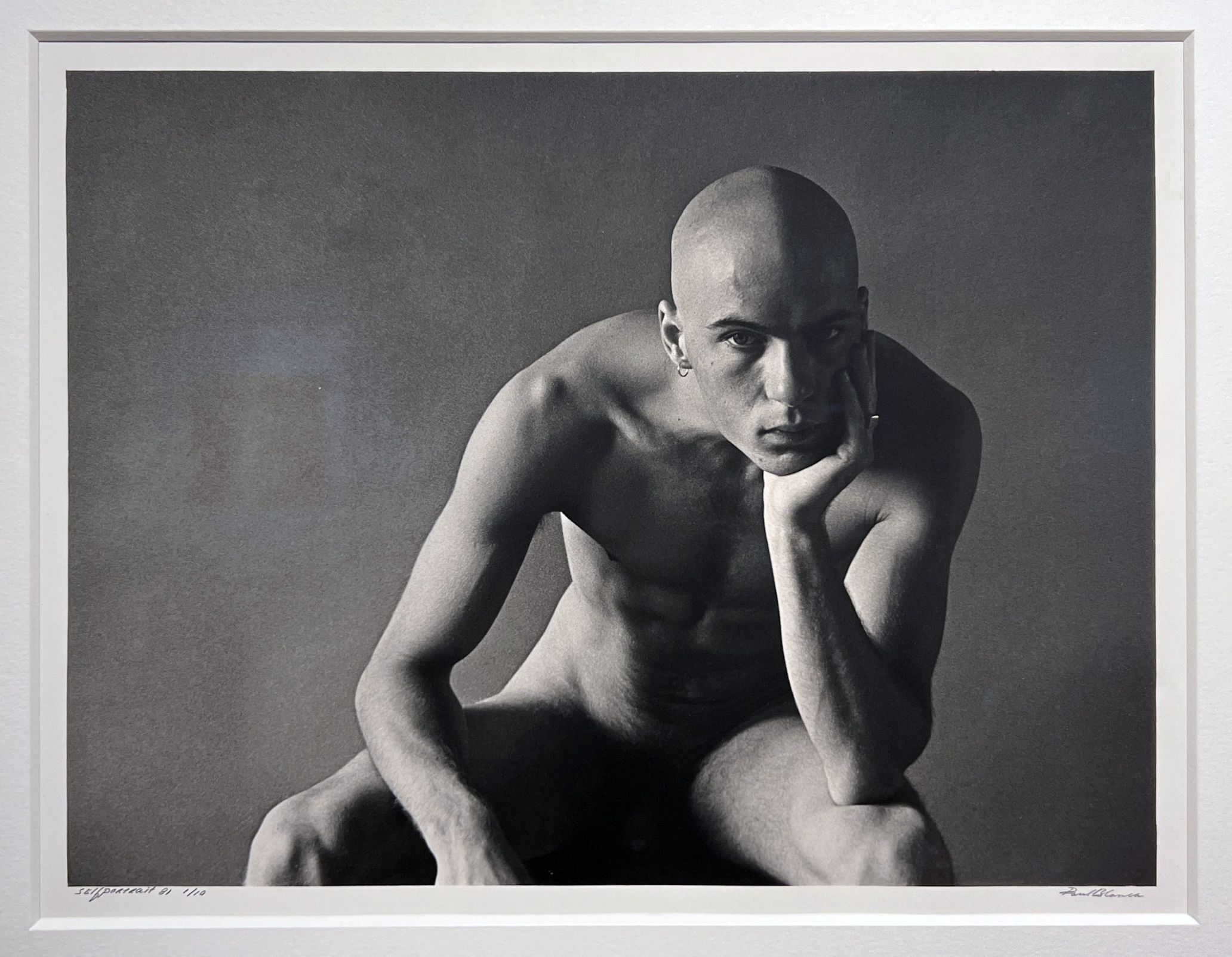

本展会場の二番目の部屋に展示されているのは、80年代に発表されたブランカの代表作とも言えるセルフポートレート群だ。彼は、生きたネズミや何匹ものウナギを口に咥えてみせたり、あるいは矢で頬を突き刺したりといった妥協なき極限のアクションをカメラの前で繰り広げた。

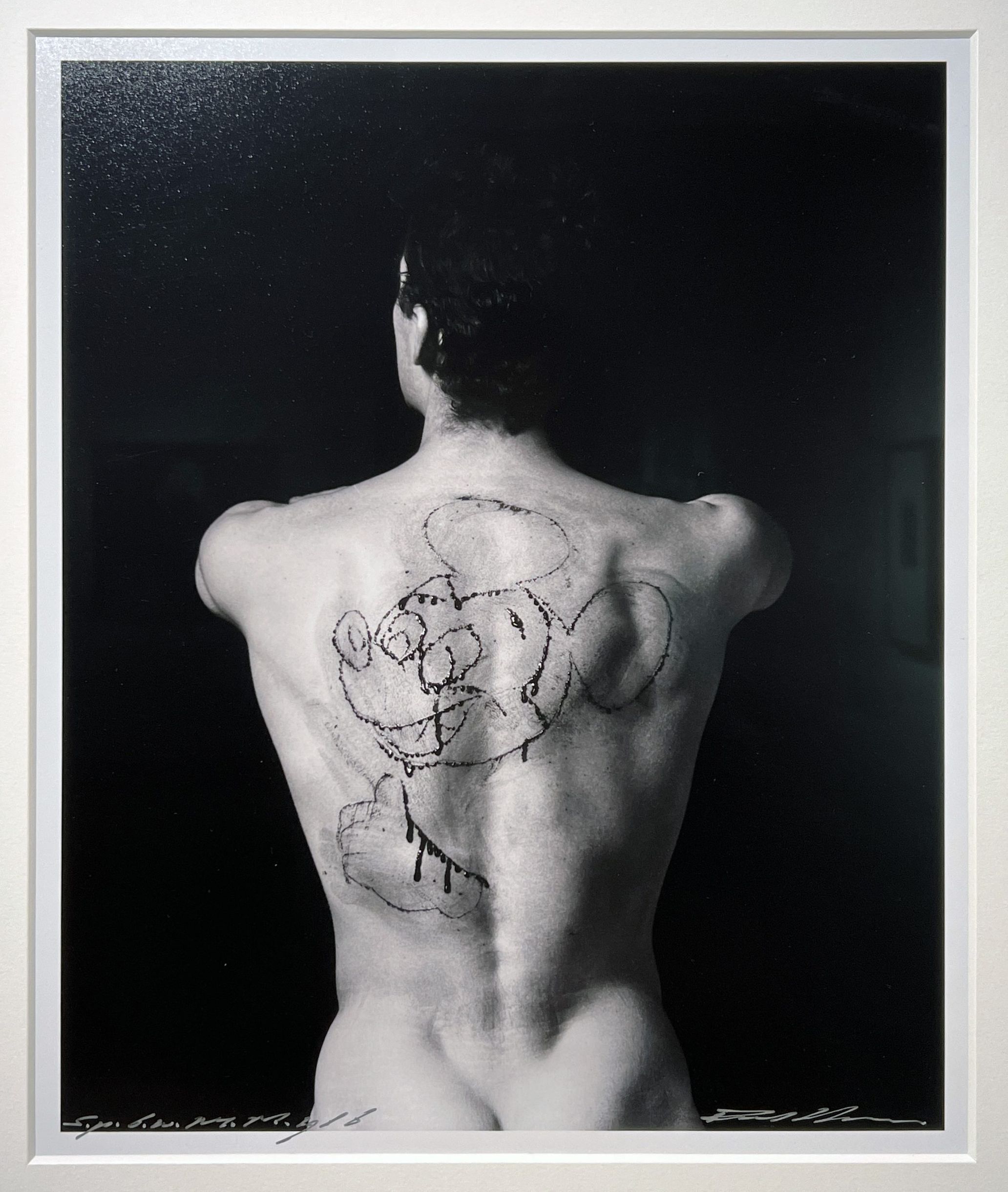

肉体を危機的に追い込むことで瞬間的に発揮される自制心と集中力を克明に記録するには写真こそふさわしい。なかでもカミソリの刃で「親指を立てながら泣くミッキーマウス」を彫った自身の背を収めた一枚は、オランダを代表するポートレートのひとつとして知られている。

ブランカが繰り広げた暴力的で痛々しいセルフポートレートは、パフォーマンス・アーティストのマリーナ・アブラモビッチやクリス・バーデンらがその活動初期に試みたような、自らをオブジェにして身体の限界に挑戦するボディアートを彷彿とさせる。それと同時に直視しがたい光景であるにもかかわらず美的な演出に成功している点は、これがレンブラントやフェルメールの時代から連綿と続くオランダ肖像画の文脈に則った表現であることを示す。本連載の第5回では、オランダの写真家エルウィン・オラフが伝統と現代をハイブリットさせた視点を持つ点について触れたが、ブランカにも同様のことが言えるだろう。

それこそオラフとブランカは同時代を過ごした同世代だが、共有点はそれだけではない。そのどちらもオランダが生んだ巨匠ハンス・ファン・マーネンを師に持ち、時代の肖像を写真に刻む写真家として長年キャリアを積んできた。しかし前者がオランダを代表する写真家にまで成長したのとは対照的に、後者はタブー視され続けて亡くなった今、その存在が闇に消えつつあるのだ。

ブランカが送った数奇な人生

ここで彼の生涯をざっと振り返ろう。

1958年、ポール・フラスウィンケルとして生を授かったブランカ。彼がなにか間違いをすると、継父は暴力でそれを正した。その環境に打ち勝つために始めたキックボクシングで強靭な肉体を得た彼は、とあるきっかけで世界的に著名な振付師兼写真家のハンス・ファン・マーネンに見いだされる。マーネンが演出するバレエの舞台に立つだけでなく、マーネンから写真技術やモデルとの向き合い方を学ぶことで、本格的なステージング写真の制作にのめり込んでいった。

1979年、ブランカはアムステルダムのギャラリーで開く個展のために来蘭したロバート・メープルソープと邂逅を果たす。その後、彼を追って渡米。メープルソープの紹介で、グレイス・ジョーンズやキース・ヘリング、ウィレム・デ・クーニングを筆頭としたアート界の錚々たる面々に紹介される。80年代に入ると、例のセルフポートレート群で名を馳せるが、完全なブレイクスルーとまではいかなかった。そして次第にヘロインやコカインに手を染め始める。

1994年の暮れ、アムステルダムで殺人未遂の事件が起きた。オランダの現代アーティスト、ロブ・ショルテとその妻が乗り込んだ乗用車が突如爆発。ショルテは両足を、そして妻は身籠っていた胎児を失う。何者かによって彼らの車に爆弾が仕掛けられていたのだ。事件直後は犯行や動機が不明のミステリアスな事件としてオランダを騒然とさせたが、翌年になってショルテは、身近なアーティスト3名をその真犯人候補として公表。そのうちの一人がブランカだった。

未解決事件が彼にもたらしたもの

結論から言うと、警察はその3名が犯人であるという結論には至らず、ついには真犯人を捕まえることなく事件のファイルを閉じている。当のブランカは2010年に行なわれたインタビューの中で、当時のショルテは犯罪組織とつながりがあり、彼らとのあいだで起きたトラブルの落とし前として被害を被った可能性があると述べた。その真相を隠すためにも、彼の周りで最も悲惨な生活を送っていた自分をスケープゴートにしたのだと。にもかかわらず、ブランカが所属するギャラリーは彼を追放し、美術館やコレクターは彼の作品を買うことをやめた。なぜなら当時の彼は疑われてもおかしくない状況に陥っていたからだ。

事件発生当時から一貫して関与を否定してきたブランカだったが、彼はショルテ夫妻の暗殺未遂事件からわずか4週間後に警察の厄介になっていた。当時寄稿していた週刊誌のため、違法のガス銃や手りゅう弾がいかに容易く手に入るかを実践したことで逮捕されたのだ。かくして人々の脳裏で、彼が持っていた手りゅう弾とショルテを攻撃した爆弾がたやすく結びついたのは言うまでもない。街の誰もが、ブランカこそ犯人に違いないと信じ込んだ。「武器を持った危険人物」という烙印を一方的に押された彼は、四面楚歌の生活を余儀なくされた。ますますドラッグに強く依存するようになった彼は、負のスパイラルを落下していく。

事件から四半世紀が経った今、実はショルテ夫妻がもともと狙われていたのではなく、2人が事件当日に乗っていた車と酷似したそれを所有する近所の弁護士を狙ったものだというのが有力な説とされている。しかし真相は依然として闇の中だ。この一件がブランカの作家人生をなきものにしただけに、彼が語られる際にはその作品についてよりも、この奇妙ないざこざばかり語られがちなのがなんともまた不運を極めている。

闇あってこそ光は映える

時に素晴らしい傑作を生み出したその才能とは裏腹に、四半世紀以上にわたってタブーという名のベールに包まれ続けたポール・ブランカ。実際、四半世紀以上ものあいだ不可視の存在として取り扱われてきただけあって、彼を知るすべは驚くほど限られている。これまでに出版された彼の作品集は、1993年にドイツで開催された展覧会のカタログのみ。そのほかで活動や経歴を知るためにできることといえば、地元メディアがこれまでに報じてきたオランダ語の記事を辿ることくらいだ。当然ながら、これまで日本で報じられた形跡も見当たらなかった。

それでも筆者がブランカに惹きつけられたのはおそらく、ブランカの生涯に見た深い闇に、一人の写真家を重ねていたからだろう。アーティストとして絶頂期を迎えていた90年代前半に転落事故を起こして以降、20年ものあいだ闘病を続け、二度と表舞台に戻ることなくこの世を去った深瀬昌久だ。その作品もやはり長らく日の目を見ることは叶わず、伏龍のごとく眠り続けた。

闇あってこそ光は映えるもの。深い闇を抱えた写真家とその写真ほど光り輝く。多くを語らないまま没した2人だったが、遺された彼の写真作品はその魅力を失うことなく、むしろより一層謎めきながら人々との言葉なき対話を続けるのではないだろうか。それこそブランカの写真を四半世紀ものあいだ覆い続けた「マスク」を今こそ取り外し、その語りに耳を傾けたい。

今秋、この世を去る間際のブランカを記録したドキュメンタリー「Paul Blanca, This Film Will Save Your Life」(訳「ポール・ブランカ、この映画があなたの人生を救う」、Ramón Gieling監督作)が公開される予定だ。惜しくもブランカはその完成を観ることが叶わなかったが、その題名が示唆するように、彼の再評価とその作品のさらなる研究が進むきっかけになることを願ってやまない。

■Paul Blanca「HOMMAGE AAN PAUL BLANCA」

会期:2022年4月30日〜8月14日

場所:Fotomuseum Den Haag(オランダ)