日用品やジャンクから時には楽器まで組み合わせ、音と関連するインスタレーションを多数手掛けてきた美術家・毛利悠子が、コロナ禍以降、尋常ではないペースで作品を発表し続けている。とりわけ2021年は主な展覧会だけでも20以上と、例年の2倍を超える展覧会に参加。2022年に入ってからも神奈川の無人島・猿島を舞台とした芸術祭「Sense Island -感覚の島- 暗闇の美術島 2021」や第23回シドニー・ビエンナーレをはじめ、半年ですでに二桁近くもの展示を行っている。

コロナ禍を経て毛利の活動にはどのような変化があったのか。反対に、変わることのない制作上の関心とは何か。あるいは、音に対してどのようなスタンスで向き合っているのか。10月28日〜12月24日にかけてAkio Nagasawa Galleryで「モレモレ東京」展、さらに11月2日~12月3日にはYutaka Kikutake Galleryで「Neue Fruchtige Tanzmusik」展と、都内では約2年ぶりとなる個展も控えた彼女に、話を訊いた。

毛利悠子

美術家。コンポジション(構築)へのアプローチではなく、世界中で見つけた日用品やジャンクをオブジェとして再構成し光や温度といった環境の諸条件によって変化してゆく「事象」にフォーカスするインスタレーションやスカルプチャーを制作。近年の個展に「Parade(a Drip, a Drop, the End of the Tale)」(ジャパンハウス、サンパウロ、2021)、「Voluta」(カムデン・アーツ・センター、ロンドン、2018)、「毛利悠子:ただし抵抗はあるものとする」(十和田市現代美術館、2018)の他、第14回リヨン・ビエンナーレ(2017)、第34回サンパウロ・ビエンナーレ(2021)、第23回シドニー・ビエンナーレ(2022)など国内外の展覧会に参加。2017年に第67回芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞した。10月28日からAkio Nagasawa Galleryで「モレモレ東京」、11月2日からYutaka Kikutake Galleryで「Neue Fruchtige Tanzmusik」をそれぞれ開催する。

https://mohrizm.net/ja/

コロナ禍での怒涛の遠隔展示を経て

——毛利さんは昨年、例年の倍以上もの展覧会に参加され、今年に入ってからも香港、猿島、シドニーで展示を行うなど、きわめて精力的に活動を続けられています。まずは近況をお聞かせいただけますか。

毛利悠子(以下、毛利):コロナ禍以降の2年間は私にとって明らかにターニングポイントでした。それ以前はいろいろな場所を旅して作品を作るということをしていたんですけど、この2年間はずっと取手(東京藝術大学取手キャンパス)のスタジオで作品を作っていて。コロナ禍に見舞われてから自動演奏ピアノやスピーカーなども購入してスタジオで研究・制作していたら、いつの間にか大量の作品を作っていた(笑)。もちろんご多分に漏れず企画がいくつも流れてしまいましたが、幸いにも発表する機会もたくさんありました。でも、ほとんどリモートでお仕事をしていたんです。台北やサンパウロ、オスロなど海外で個展をやる時も、まずは会場と同じぐらいの広さのスペースを日本で借りて、そこで一度作品を作り上げる。それをバラバラに分解して、組み立て方を書いて全部箱詰めして現地に送り、説明のビデオを見ながら組み立ててもらう、という「IKEA」みたいなやり方です。そういうことをひたすら繰り返していました。もともと空間ありきで作品を構想してきたんですけど、実際の空間には行かずにずっとリモートで設営作業をしていたので、作品が展示されてもすごく遠い話に感じるというか、現地のキュレーターに「展示が出来上がりました!」と言われても全然しっくりこない(笑)。

——リモートの作業だと、展示が始まってからも現地に行くことはないのでしょうか?

毛利:そうなんです。だから、展示の数自体はすごく多かったんですけど、自分が作品を展示したという実感はあまり沸かなくて。それってどうなんだろうと思っていた時に猿島の芸術祭(「Sense Island -感覚の島- 暗闇の美術島 2021」)に参加することになったんです。だから猿島は久しぶりの現場でした。しかも展示場所が煉瓦造りの長いトンネルの中だったので、歩いているとひんやりとした気温や湿度、音の残響など、フィジカルな生っぽさをビシビシと感じて。自分でも予想していなかったぐらいめちゃくちゃ盛り上がって、やっぱりこうやって作品を作りたいなと強く感じました。

猿島で展示した《I Can’t Hear You》は、タイトルにもなっている鈴木大拙の言葉を100メートルぐらい離れた2ヵ所のスピーカーから一瞬だけずらして流すというシンプルな仕組みの作品ですが、他の仕事の都合上、私だけ前乗りして展示を完成させなければならず、でも丸2日間ずっと現場で音を聴いてひたすら微調整して、かなり納得がいくものになったんです。で、いざ展覧会がオープンして訪れてみると、隣の作品のモーター音が結構鳴っていて「音のある作品だなんて、聞いてないよ!」と焦ってしまって(笑)。ま、それぐらい現場で起こっていることってたくさんあるんだなと。やっぱり写真や映像だけでは伝わらない何かを作りたいと改めて思うようになりましたね。

「Sense Island -感覚の島- 暗闇の美術島 2021」展示風景 2021年、猿島、神奈川県

Courtesy of the artist

Photography Naomi Circus

徐々に腐敗するフルーツの「生っぽさ」

——他にコロナ禍以降に生まれた作品はありますか?

毛利:いくつも新作ができたのですが、そのなかのひとつに《Decomposition》という、フルーツを使った作品があります。アートワークを担当した大友良英さんのアルバム(『Stone Stone Stone』)のジャケットにも写っている作品です。いろいろなフルーツに電極を挿してスピーカーからシンセサイザーの音を鳴らすんですが、抵抗値の変化で音が変わっていくようになっていて。

Courtesy of the artist, Project Fulfill Art Space, Taipei, Mother’s Tankstation Ltd., Dublin/London and Yutaka Kikutake Gallery, Tokyo

——なぜフルーツを使ったのでしょうか?

毛利:去年の春、香港のグループ展に参加することになって、最初は現地に行く予定だったんです。けれどもコロナ禍で行くことができず、結局リモートで作業するしかなかった。やっぱり自分が興味があるのは流動的にエネルギーが変化する様子とか、空間によって音や光が変わっていくことなので、リモートでもそういう生っぽさを作れないだろうか……と考えた時に思いついたのがフルーツでした。自分が行けない代わりに現場の生っぽさをフルーツで出そうと思ったんです。フルーツなら世界中どこでも手に入るだろうし、地域によって採れる種類が違うからおもしろくなりそうだなと。

ただ、現地に行けなかったので、台湾と香港で展示した時はどんな作品なのか実際のところはわかっていませんでした。もちろん自分でも何回もテストしているんですけど、あくまでもテストなので、数週間~数ヵ月も展示し続けるとどう変化するのかまではわからない。そうしたなか、今年の春から夏にかけてヨーロッパに滞在していた時期に、長谷川祐子さんの芸大の退任記念展「新しいエコロジーとアート」に《Decomposition》を出品したんです。せっかく日本で展示するタイミングだったのに、私が海外にいたのでこの展示のインストールもリモートになってしまった(笑)。それで帰国してから展示終盤の会場を見に行ったら、夏のむわっとした暑さや湿気と、フルーツの腐敗臭、それに音のサイケデリックな感じが相まって、わけのわからない空間になっていて。「これこれ! こういう作品をやりたかったんだ!」と思いました。猿島で作品を微調整し続けたこともそうですけど、現場で改めて感じたものを自分のナラティヴに組み込んでいくことに今は興味があるのかなと。

もう1つ、フルーツを使った理由に、もともと西洋絵画の伝統的モチーフだったという美術的な文脈もあるにはあります。

——使用するフルーツの種類は決まっているのでしょうか?

毛利:いや、決めていないです。静物画が描かれた美術史上の作品を参照してフルーツの種類を指定するのは簡単ですが、そういう発想はよく見かけるし、《Decomposition》はオープンエンドな彫刻と捉えているので、作家の私がすべて決めるわけではなく、キュレーターや他の作家がフルーツを選んでもいいというルールにしています。台湾の時は、やっぱりフルーツ大国で、全く知らない種類がたくさんあるので、自分の想像を超えたヴィジュアルのフルーツ盛りが出来上がっていておもしろかったです(笑)。音も予想しないものが出てくるんですよね。匂いについては最初はあまり気にしていませんでしたが、「新しいエコロジーとアート」展で実際に見てからは超重要なエレメントだと改めて気付きました。

初のレコード作品リリースに向けて

——リモートでの制作を経て、いわゆるサイトスペシフィックなものの価値をあらためて見出したと。

毛利:そうですね。コロナ禍で忘れかけていたものを思い出したというか、しっかりとした実感を得られたから、そこをもう少し拡げたくて。《Decomposition》は今度は「ボザーク」の大きめのヴィンテージ・スピーカーから音を出すつもりなんです。これまでは、校内放送とかで使われるようなホーンスピーカーを使っていたんですけど、そうすると少し人間の声っぽい感じの音になるんですね。もともとアナウンス用に作られた形状のスピーカーなので中音域が得意で、どんな音でもノスタルジックでヒューマンな感じになるというか。それを現場で聴いた時に、違う種類のスピーカーならどう聴こえるのだろうと思って。出力する音はRaspberry Pi(ラズベリーパイ)というマイコンを使って作っているので、オーディオ信号としては結構いい音なんです。それで試しにボザークのスピーカーから再生してみたら、もう、ものすごい音域が出ていて、全く違う作品になっていた。

——そもそも、ボザークのスピーカーはなぜ購入したのでしょうか?

毛利:これも新作なんですが、去年、湯浅学さん、タブレット純さんと一緒に《タブレットとマーブルの東京うためぐり》というプロジェクト作品を作ったんですね。2人のトークとご当地ソングをラジオ番組のように流しながら都内をバスで巡回するという作品です。やってみたらすごくおもしろくって、今、金沢バージョンも作っているんですが、それもあって湯浅さんといろいろやりとりしていて。そしたらある日、湯浅さんに「ちょっともーちゃんさあ、ヤフオク!で『ボザーク』って調べてみて」って言われて、検索したらこのヴィンテージ・スピーカーがずらっと出てきた。「俺、これで音楽が聴きたい」って湯浅さんが言うんだけど、湯浅さんの自宅はすでに巨大なスピーカーだらけで置くところがないので、じゃあ私が買っちゃおうと(笑)。ひとまずスピーカーが2つ到着したので湯浅さんと一緒にレコードを聴いてみたら、感動的なまでに素晴らしかった。このところずっとBluetoothスピーカーで音楽を聴いていたからか、音に対する欲望もすごく強くなっていて、気付いたらどんどんボザークのスピーカーが増えていきました(笑)。

今の時代は大きなコーンを1個か2個だけつけて高域から低域までをガンッと出す一発入魂みたいなスピーカーがほとんどですが、ボザークには11対のコーンがあって、それぞれのユニットに電気を送って繊細な音を出す仕組みで。もともとオーケストラ向けと言われただけあっていろいろな楽器のいろいろな音域が細かく出せるんです。これで山下達郎の『SOFTLY』を聴いてみたら、1曲目「フェニックス」冒頭から小さい達郎さんの顔がめっちゃたくさん出てくる感覚に陥りました(笑)。達郎さんって自分の声で多重録音するじゃないですか。それが一気に細かく見えるようになる。だったらこのスピーカーでフルーツの作品をやったらおもしろいんじゃないか、と。今まではシンセサイザーで音を出してたけど、いろいろな声にボコーダーをかけたりした音源とかどうかなと夢想しています。この作品を今度Yutaka Kikutake Galleryで展示する予定です。

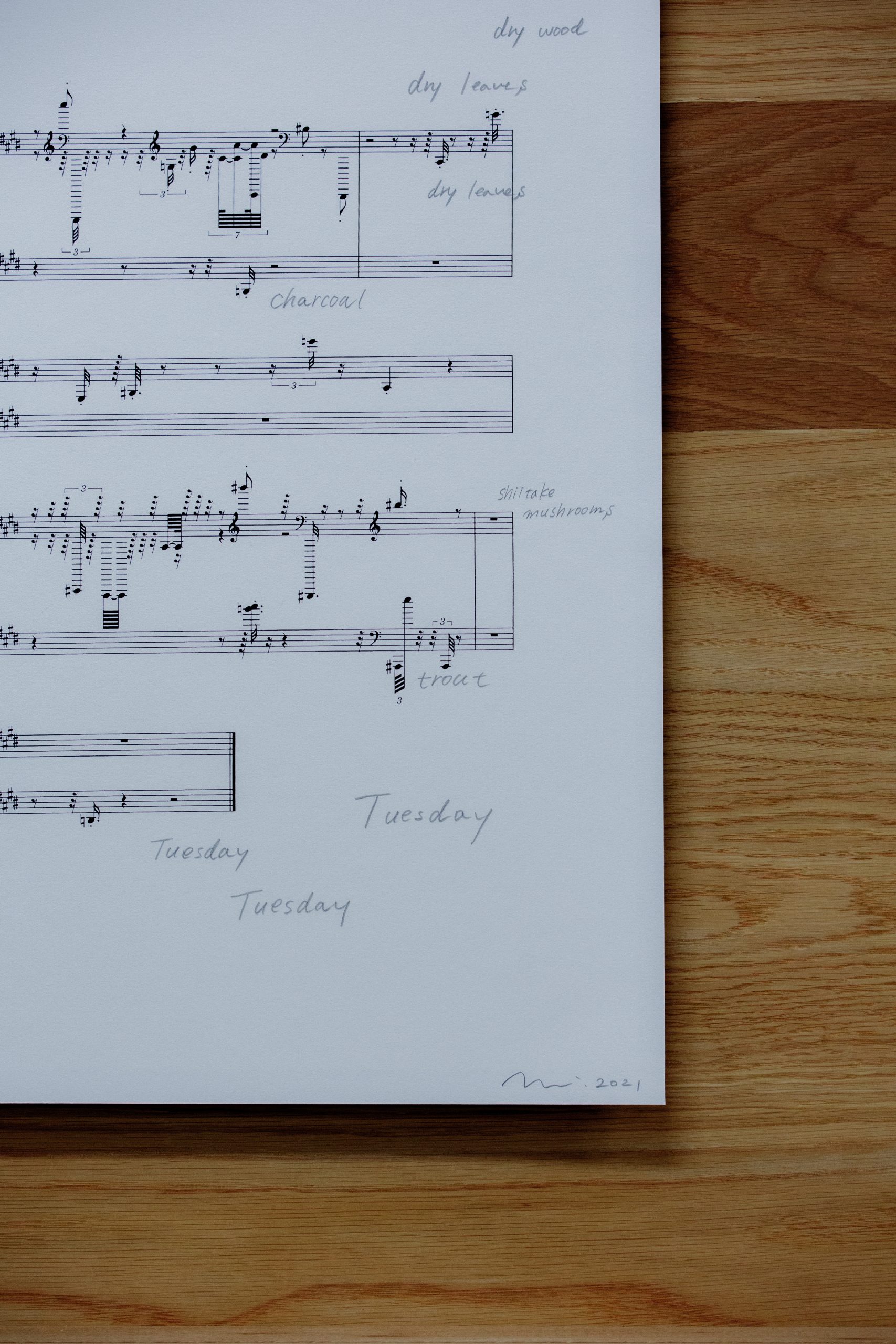

——「Neue Fruchtige Tanzmusik」というタイトルの個展ですよね?

毛利:そうです。タイトルはドイツ語で直訳すると「新しいフルーティーなダンス・ミュージック」という意味ですけど、頭文字を取るとNFTになる(笑)。このダジャレのためだけにドイツ語を選んだのですが、どことなく電子音楽っぽい雰囲気も出たかな、と。この個展ではレコード作品も出す予定で、マスタリングはzAkさんに依頼しました。レコードを出すのは初めてなんです。でも普通にリリースするのではなくて、ダブ・プレートのようにオーダーメイドで直接カッティングして、かなり少なめのエディションを考えています。展示ではフルーツがリアルタイムに鳴っていますが、レコードには事前にレコーディングした音源を3パターンぐらい収録しようかなと。だんだんフルーツが腐っていくと音も変化するので、その違いもわかるようにレコーディングする予定です。アナログ回帰じゃないですけど、やっぱりレコードやオーディオはおもしろいですね。ターンテーブルによっても音が変わるし、ケーブルを変えるだけでも別物になる。フィジカルに現場でどんどん変えられる、マニピュレーションできる感じがめちゃくちゃおもしろくて。

音の作家性、あるいは「作曲しないこと」

——《Decomposition》を音の方面から捉えるなら、やはり、フルーツから取得したデータをどのような音に変換するかということが要点になってくると思います。そこに毛利さんの音に対する作家性も表れるのではないでしょうか?

毛利:それはおっしゃるとおりです。そもそもなぜフルーツから音に変換しようと思ったかというと、少し遡りますけど、15年ぐらい前に梅田哲也くん達と大阪・日本橋の電気街で展覧会をやったんです(「テクノポリタンミュージアム 電キシビション」2006年)。その時に、デジットという電子部品専門のジャンク屋にいろいろな抵抗器が売っていて、そこにナスやキュウリが置いてあったらおもしろいかなと考えたんですね。野菜には水分が含まれているから抵抗器と同じように抵抗値が取れる。なので野菜の水分量を測って抵抗値をカラーテープで貼って、電子パーツ屋で野菜を売るという作品を展示することにして。ナスもキュウリも静物だから、抵抗値も止まってると思うじゃないですか。けれど電極をグサグサ挿して測ってみたら、水分量が意外なほど揺らいでいて数値が動くんです。見た目は動かないけど中に含まれる水分は動いている、ということにすごく感動してしまいました。その経験を思い出しつつ、フルーツの抵抗値を音に変換すれば、つねに音が変化していく作品ができるんじゃないかと。

コーディングの人と相談して、どうしたら実現できるだろうと試行錯誤した結果、Raspberry PiにSonic Pi(ソニックパイ)という音のプログラミングソフトがあるので、それだったらできるかもしれないということになりました。フルーツから抵抗値を定期的に取得して、任意のシンセサイザーの音程を変えていくという方法です。音色はいろいろあるので、一番最初に作った時はカシオトーンの中にあるようなエフェクト音を使いました。でもやっぱり、ありもののシンセサイザーなので、「いかにもカシオトーンという商品を使って音を出しています」って感じになってしまった。その音色の部分をもっと考えたいと思っていて、自分の声や物音などをサンプリングできるかどうかとか、まさに今、いろいろと試している段階です。

Courtesy of the artist, Project Fulfill Art Space, Taipei, Mother’s Tankstation Ltd., Dublin/London and Yutaka Kikutake Gallery, Tokyo

——そこには「植物の声を聴く」というような連想もありますか?

毛利:あるかもしれない。でも決めてから作るよりも作りながら考えていくタイプなので、最終的にどういうコンセプトにまとめるかは思案中です。「decomposition」というタイトルも作品を制作する途中で思いついたんです。コロナ禍で一時期東京から離れて田舎暮らしをしていて、そのときにコンポスト(堆肥づくり)をやっていて頭に浮かびました。「decomposition」は分解・腐敗といった意味ですが、「composition(作曲・構成)」というワードも含んでいて、否定を表す接頭辞「de-」がついているから作曲の否定とも解釈できる。実際に作曲というよりフルーツの内部に含まれる水分量に応じて勝手に音程が変化する作品なので、それなら「decomposition」がピッタリだろうと思ってこのタイトルにしました。

このタイトルは「私は作曲しない」というステートメントでもあるんです。フルーツが勝手に音をデザインしてくれる。それは作曲家としては怠惰な態度に見えるかもしれないですけど、むしろその怠惰なところもコンセプトにできるなと。かつてピエール・ブーレーズがジョン・ケージの音楽を「怠惰による偶然性(chance by inadvertence)」と批判したことがあって、でも私は怠惰であることを肯定的に考えているんです。その意味で「私は作曲しない」というステートメントは、作者が音を選ばないこと、ケージっぽく言えば音をあるがままにさせることとも言い換えられます。なんたって《Decomposition》の発想の根っこにあるのはライヴ・エレクトロニクスですから。でも私の場合は完全な放任主義なわけではなくて、こだわるところはこだわっていて、バランスを見ながら考えているところもあるんです。それは永遠の問いかもしれない。自分の音楽をやりたいわけではなくて、ある状況の音が流れてくるのがベストだとすると、その音をどこまで自分で作るべきなのか。

非鼓膜的、あるいは流動的に変化する「動き」

——毛利さんの音に対するスタンスとしては、大まかに「聴覚現象に介入するもの」「動きが偶発的な音を発生させるもの」「音楽をモチーフとしたもの」の3種類があると思います。ご自身の表現で音を使う際に、このように分けて捉えることはありますか?

毛利:いや、分けてはいないですね。ずっと一番興味があるのは「動き」なんです。流動的に街の風景とか社会が変わっていくことに興味があって、その中で自分が何を見ているか、何を切り取って作品化できるかみたいなことを考えていて。だからそれは音というよりも「動き」「運動」なのかなと。来年以降に大きな展覧会がある予定なんですけど 、そのテーマも「動き」「運動」にするつもりです。もちろん、おっしゃるように運動するところには音が生まれます。ただ、その運動は必ずしも作品側だけというわけではなくて、鑑賞者側が動くことで変化することもある。猿島の《I Can’t Hear You》もお客さんがトンネルの中を歩くことで聴こえ方が変化する作品でしたが、次の展覧会でも、環境はほぼ変わらずに鑑賞者が立つ場所、そこでの運動によって体験が変わっていくという……抽象的な言い方になってしまいますけど、いわば「立って海原を眺める」みたいな展覧会にしたいな、と(笑)。

——『ただし抵抗はあるものとする』展の公式図録で、畠中実さんはおそらくデュシャンの「非網膜的絵画」を念頭に「可聴域に限定された『鼓膜的』な音響的な事象にとどまらない思考を促される」と毛利さんの作品を評していました。音を運動の一部として捉えることはまさにこうした試みだと言えそうです。

毛利:音を聴くときの自分の感覚としては、なんというか、電気を見ている感じがするんですよ。例えばオーディオにこだわることは、ものすごくざっくり言えば、汚い電気をどれだけきれいでピュアな電気にしてあげるかという作業だと言い換えることもできます。ケーブルを変えたり電源を変えたりすることで、いかに電気をきれいな状態にして音を乗せられるか。だからボザークのスピーカーで音楽を聴いているときも、どういう電気が動いているんだろうと考えてしまう。《Decomposition》も、音はもちろん好きですけど、その奥にある電気の揺らぎみたいなものの方が制作中は気になっています。立体彫刻《モレモレ》で水を使う時もメインは水の動きなんですね。作品には水を導くためのオブジェがたくさんありますが、やっぱり水の動きに興味があって。水は重力も関係してくるしポンプの水圧も厄介で、なかなかコントロールするのが難しい素材なんです。だから、水の動きをコントロールしようとしたら思いもよらない形になってしまった、みたいなことがあの彫刻の醍醐味で。

Akio Nagasawa Galleryで行う展示では、これまで撮影してきた《モレモレ東京》の写真から22点を選んで、大きくプリントする予定です。なぜそういう写真展をやろうと思ったかというと、東京オリンピックが終わったあと、改めて東京の街中を観察してみたんです。久しぶりに練り歩いたら、水漏れの対処がもう圧倒的につまらなくなっていて。たった10年前にはもっと駅員さん個々人の創意工夫があっていろいろなオブジェを使っていたのに、最近はパラシュート状の透明ビニールに漏斗とホースをつなげるというモノがプロダクト化されてしまっていて、こなれた感じの対処が増えてつまらないと感じてしまったんです。それで「1つの時代が終わったな」と思い、写真展としてまとめることにしました。水漏れの対処に限らず、10年前は当たり前だったことも今ではいろいろと変わっていて、音楽もいつの間にかBluetoothが主流になってきているじゃないですか。だから、その辺の世の中の大きな変化をどう考えるのか、ということにやっぱり興味がありますね。

Courtesy of the artist, Project Fulfill Art Space, Taipei and Mother’s Tankstation Ltd., Dublin/London

Courtesy of the artist, Project Fulfill Art Space, Taipei, Mother’s Tankstation Ltd., Dublin/London and Akio Nagasawa Gallery, Tokyo

——今の《モレモレ東京》のお話は、まるでインプロヴィゼーションがマンネリ化したみたいですね。

毛利:そうそう!(笑) ホントにそうなんですよ。即興音楽でも毎回こなれた芸を同じように見せられるようになると「これはもういいかな……」と思ってしまうことがあるじゃないですか。まあ、スムースに雨漏りに対処できるのは悪いことではないので、あくまでも端的に「かつて存在した時代が終わった」ということではあるんですけど、そこに区切りをつける意味でも展覧会を開くにはいい機会だと思いました。

「毛利悠子:ただし抵抗はあるものとする」展示風景 2018年、十和田市現代美術館、青森県

Courtesy of the artist

Photography Kuniya Oyamada

アートと政治、あるいは無数の小さな振動と抵抗

——《モレモレ東京》はそうした即興音楽にも似たおもしろさがあると同時に、そこにはインフラ整備で場当たり的に対処するような国のいい加減な態度を暗示するという政治性も重なっていました。毛利さんとしてはアートと政治の関係についてはどのように考えているのでしょうか?

毛利:やっぱり海外のいろいろな場所に行くと政治的な場面には頻繁に出くわします。例えば今の香港はセンサーシップが激しくなっていて、《Decomposition》でさえ「このフルーツにはポリティカルな意味がありますか?」とか聞かれてしまうんです。中国でもこの前、デイヴィッド・ホーヴィッツさんというアメリカ人作家とのコラボレーション展示をしたのですが、デイヴィッドの作品に映っている場所が実はトランプ前大統領がよく使用しているゴルフ場で。私の作品は千葉県の外房から夜明けの太平洋を映した映像だったから、見方によっては日本側からアメリカに対するなんらかのメッセージのように見えるかもしれない(笑)。

それと私が5年前から働いている東京藝大のグローバルアートプラクティス専攻という学科が少し変わったところで、学生の半分以上が外国の方なんです。欧米だけでなく中近東やアフリカもいるし、アジア圏も多くて、授業も英語でやっています。彼等彼女等と一緒にいると、すぐそこに危機がずっとあるというリアルな話を当たり前のように聞くんです。例えば最近、ロシアが奨学金制度提携国から外されるかもしれないんです。これはイデオロギー的な判断によるものであって、もちろん個々の学生には何の非もありません。とても複雑で、多層な要素からできている個々人を、敵と味方にバッサリと選り分けて待遇を変える──こんな貧しい発想がまかり通ってしまうのが今の世の中です。ものごとはとても複雑であり、1つの意見を主張する時、片方しか見えていないままだともう片方の悲惨さを覆い隠してしまう。

特に日本にいると言語的にも鎖国状態だから、一面的にしか見えてこないことがとても多いと思っています。問題は多面的であるはずなのに、二極化したうえでどっちに付くかというかたちで拙速に答えを出そうとする風潮に違和感があって。もちろんポリティカルなアートにも素晴らしい作品はたくさんありますが、私はそういった多面性をどうしても考えてしまって、イシューを1つに絞り込んだような表現はなかなかできないんですね。

だから、「ただし抵抗はあるものとする」展でも試みたように、小さな抵抗を細かくたくさん作っていくことが、私の政治的なステートメントになるのではないかと思うんです。まさに「動き」「運動」あるいは「ヴァイブレーション」もそうなんですけど、小さな振動をたくさん作って細かく抵抗していくことで、世の中のものごとを見ていきたい。ただ、抽象的な表現だから、それがいつ、どんな人に伝わるのかまではわからない。

例えばロシア・アヴァンギャルドの時のペインティングとか、ウラジーミル・タトリンのスカルプチャーとかを100年後の今あらためて見てみると、細かく抵抗している感じが伝わってくるんです。100年前にこんなふうに抵抗していた人達がいたのかと。たとえ抽象表現だったとしても、そこから何かを感じ取ることができるのがアートや音楽のおもしろいところですよね。もし私の作品を何らかの形で未来に残すことができたら、ささやかな抵抗のありようから「このときはこういう時代だったのか」という時代性のようなものが見えてほしいな、と思っています。それは100年後に振り返ることで意味が見出されるのかもしれないし、《モレモレ東京》のように、たった10年でも作品の見え方や意味合いが大きく変わってしまうかもしれないですからね。

■モレモレ東京

会期:10月28日〜12月24日

会場:AKIO NAGASAWA GALLERY GINZA

住所:東京都中央区銀座4-9-5 銀昭ビル6F

時間: 11:00〜19:00(土曜のみ13:00〜14:00はクローズ)

休日:日〜月曜、祝日

入場料:無料

Webサイト:https://www.akionagasawa.com/jp/exhibition/more-more-tokyo/

■Neue Fruchtige Tanzmusik

会期:11月2日〜12月3日

会場:Yutaka Kikutake Gallery

住所:東京都港区六本木6-6-9 2F

時間:12:00〜19:00

休日:日〜月曜、祝日

入場料:無料

公式サイト:www.yutakakikutakegallery.com

■金沢21世紀美術館アートバス市内循環ツアー「タブレットとマーブルの金沢うためぐり」「コレクション作家 毛利悠子 特別展示」

日付:11月3日

会場:金沢21世紀美術館

住所:石川県金沢市広坂1-2-1

時間:10:00~、13:30~(約2時間15分 程度)

入場料:プログラムにより異なる(金沢市民、富山市民は当館主催展覧会の観覧が無料/運転免許証などの在住証明書要)

定員:各回20名程度(事前申込優先)

ディスクジョッキー:タブレット純(ムード歌謡歌手・芸人)、湯浅学(音楽評論家)

公式サイト:https://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=69&d=1991

Photography Hiroto Nagasawa

Edit Jun Ashizawa(TOKION)