写真の表現媒体の1つとして、あるいは自身の中に蓄積されたイメージや思考をマインドマップ的に整理する手段として、また友人達への贈り物として、Zineの制作を長年続けている写真家アリ・マルコポロス。そのうち2015〜2020年にかけてプリントされた紙媒体のZineと、コロナのパンデミック中にPDF形式で制作されたZineを1冊に収録した、体系的な写真集『Zines』を6月に出版。同時期に東京のMAKI Galleryにて個展「Against the Current」を開催した。

彼は日常生活というフロアを踏み締めながら、社会における個人やコミュニティーがなんらかの強いパワーに晒されている状況を俯瞰し、その空気を客観的に写真に映し出すことによって、われわれに社会・政治問題への気付きや考察の契機を与える。また彼自身が符号を見出した複数の異質な要素について、写真でフレーミングすることで新たなコンテクストを付与し、鑑賞者にイメージの連鎖をもたらす。そして疾走感溢れるストリートやスポーツの場において沈思的なマルコポロスの眼が捉えるのは、ストイックに高みを目指すアスリートやスケートボーダー達の精神が発するオーラと躍動する生命のノイズ、共通言語の如きカルチャーシーンのエネルギーだ。

これらを瞬時に焼き付けるマルコポロスの写真は、静的でありながらも映画のようなストーリー性を擁した親密な印象で、人々の心に直感的に共鳴を呼び起こす。今回は『Zines』、「Against the Current」の作品制作背景や、普段から写真を撮る際に込めている想いについて話を伺った。

アリ・マルコポロス

1957年オランダ生まれ。現在アメリカを拠点に活動する写真家・映像作家。1979年にニューヨークに移住し、アンディ・ウォーホルのアシスタントを務め、その後アーヴィング・ペンに師事。スケートボードやヒップホップといった米国のサブカルチャーシーンとファインアートを横断する作家として世界的に知られており、とりわけ写真集やZine、ポスターなどの印刷物を数多く手掛けた功績は大きい。作品は、バークレー美術館、デトロイト美術館、ヴィンタートゥール写真美術館、ニューオーリンズ美術館、サンフランシスコ近代美術館、ホイットニー美術館などのコレクションに所蔵されている。

近年の主な個展に「Upstream」Kunsthalle Sankt Gallen(スイス、ザンクト・ガレン、2022年)、「Time Motion」Archive/Project Space(マサチューセッツ州ピッツフィールド、2021年)などがある。

マルコポロスはこれまでに200冊もの書籍や限定版個人誌を制作しており、その中には『Ari Marcopoulos: Zines』(Aperture、2023年)、『Polaroids 92-95(CA)』『Polaroids 92-95(NY)』(ともにDASHWOOD BOOKS、2020年)、『Epiphany』(IDEA、2016年)、『Rome-Malibu』(Roma、2016年)等がある。

Instagram: @ari_marcopoulos_official

歴史的インシデントにより分断された現実と、自他の内外的変遷が投影された『Zines』

−−写真集、展示、Zine、それぞれの媒体の影響範囲や効果について分析的に使い分けているアリさんが、Zineを1冊の本にまとめたきっかけについて教えてください。

アリ・マルコポロス(以下マルコポロス):『Zines』を作るアイデアはパンデミックの間に出たものです。パンデミック中はコピーショップや本屋が閉まっていたこともあり、ZineをPDFで作っていました。パンデミックがいつ終わるとも知れない状況だったので、プリントできるようになるまで待たずに、PDFのデータのままNYの友人や海外のアーティストの友人に向けて送っていました。

その後少しずつパンデミックが落ち着いてきた頃、われわれが置かれたコロナ禍の状況を時系列で残していくことは、自分の人生を語る上でも、他の人々の人生を語る上でも重要だと考え、PDFのZineを写真集にするアイデアをaperture(出版社)に掛け合ったところ、興味を持って出版へ動いてくれることになり、長年仕事を共にしているデザイナーと方向性を話し合いながら制作していきました。

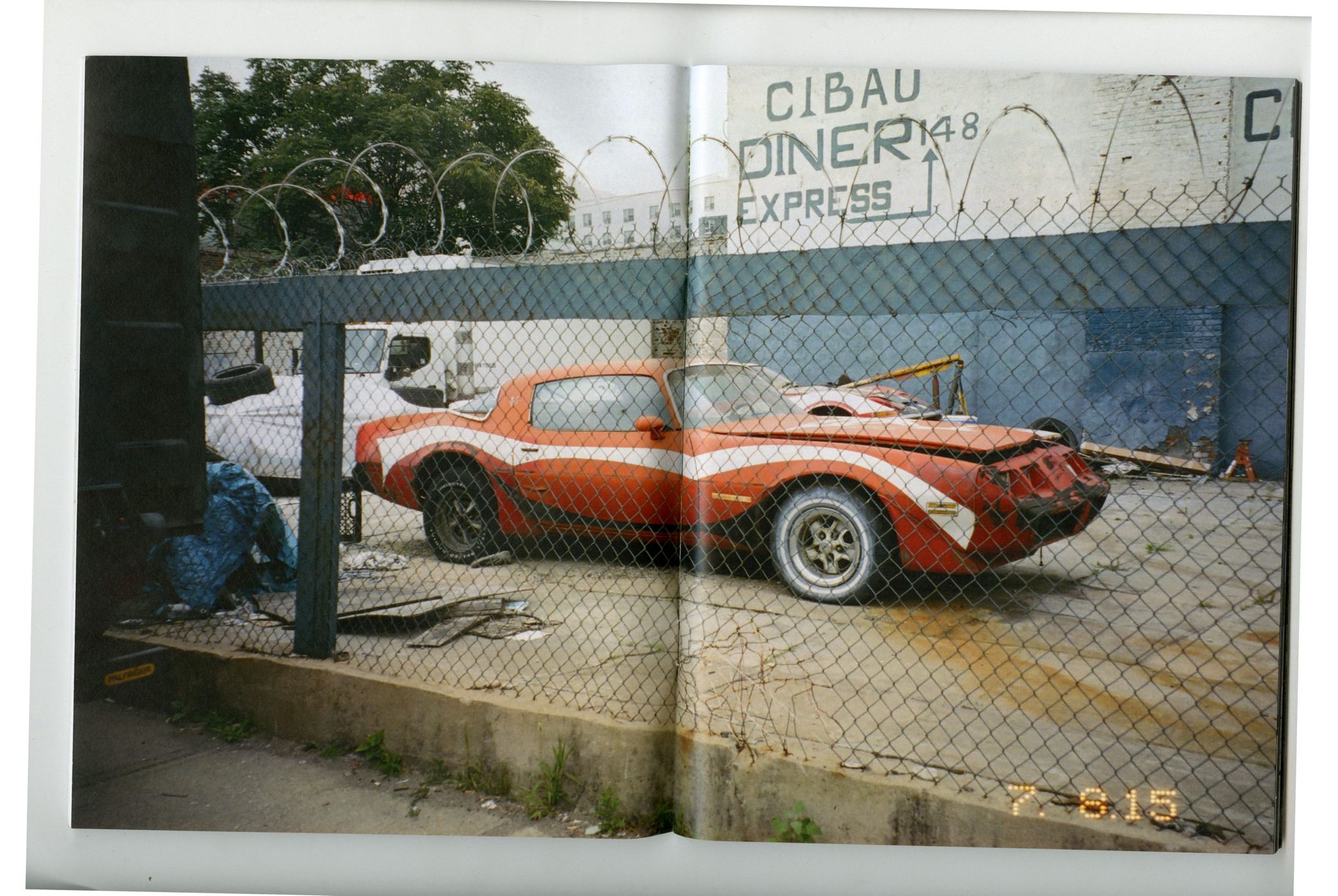

この本は2つのセクションに分かれています。1つめは2015年から2020年にかけてプリントしたZineをスキャンしたもの。見開きの中央にホチキスで綴じた部分が写っています。もう1つは黒い背景にPDFの写真がプリントされた、写真集のような色合いの強いセクションによって構成されています。

−−PDFのセクションは、パンデミック、Black Lives Matter等、歴史上でも有数の「分断(それ以前、それ以降)」を生んだ社会的な事件や出来事が日常を侵食しているような印象を受けます。どのような視点で写真を撮られていたのでしょうか。

マルコポロス:社会的・政治的な課題には常に関心を持っていますが、私は報道写真家やジャーナリストではないので、問題のコアを追究する写真を撮ることはしません。例えば1980年代に黒人の少年が白人の若者に暴行を受けた事件をきっかけに巻き起こった抗議運動の写真を撮った時のように、正面からその主題を扱うというより、斜め方向から捉えるような、遠回しな方法で核心に触れていくことが自分の手法だと思っています。

また、私は『ニューヨーク・タイムズ』の表紙写真をよく撮りますが、『ニューヨーク・タイムズ』はその時々の重点的な社会問題や、解決が難しい複雑なシチュエーション等を表紙にするので、表紙写真の撮影を通して社会を写している面もあります。

『Zines』の204ページに、19世紀の画家テオドール・ジェリコーの作品「メデューズ号の筏」と、エドワード・キーンホルツのインスタレーション作品写真集『Five Car Stud』を並べて撮った写真があります。(※1)

この写真についてアメリカ人作家マギー・ネルソンが『Zines』の序文で触れ述べているように(※2)、自分としては写真を通して直接社会運動的表現にフォーカスしているわけではないですが、鑑賞者が写真から何かを受け取り、想像を膨らませて解釈し、気付きを得ることはあると思います。仕事上、広告写真の文脈で写真を撮ることももちろんありますが、基本的には人から期待された写真を撮るというより、自分が本当に撮りたいものを撮るスタンスでいます。

−−パンデミック禍中の写真には、歴史上初めての人気のないNYの街、死がすぐ身近にある状況下の人々が写されています。それは報道写真とも異なる、一変してしまった日常をアリさんの目を通してタイムスタンプと共に確認できる写真だと思います。パンデミック以前に制作されていたZineはパーソナルな意味合いが強く、パンデミック以降のZineは全世界に共有された記憶がベースとなっている点から、それぞれの写真が鑑賞者に対して引き起こす作用が異なるのではと思いますが、アリさんはパンデミック前後の写真をどう捉えていますか。

マルコポロス:パンデミックについては、個々人の体験の違いはあれど、世界的に共通の経験をしてきました。

パンデミック以前は、鑑賞者は写真の中に「自分にとっての親密なもの」を見出すのではないかと考えていました。例えばある家族の写真を撮ったとする。鑑賞者はその写真を見て自分の家族のことを思い出す。あるいは自転車で転んだ子どもの写真に写った肘の傷を見て、鑑賞者は我が子のことを思ったり、もしくは自身の子ども時代を思い出したりする。写真とはそのような存在だったと思います。

パンデミック以降、われわれの生活は内部と外部が分断され、自分自身とパートナーを除き、外部との接点が遮断されて非常に内省的な状態になったと思います。パンデミック以前よりも仕事のスピードが遅くなったし、写真を撮ること自体も減ってしまいました。

当時、Black Lives Matter関連の抗議運動が各所で起きましたが、以前のようには現場へ写真を撮りに行かなくなり、むしろ近所を散歩している時に気になったものを写真に撮ったりしていました。近所のバスケットコートではマスクをつけた人が2つのボールを使ってプレーしていて、とてもシュールな光景に見えましたね。

基本的に、写真集や映像はイメージの連なりによって映画的要素を持つものと捉えています。パンデミック以降は、写真集の持つその映画的な時間の流れがゆっくりになっていったように感じました。

ある日、屋外で学校の卒業式が行われているところに遭遇しました。それはパンデミック中に経験した中で初めてのポジティブな出来事で、何枚か写真を撮りました。以前であれば、この出来事を良い体験だと感じたとしても、おそらくそこまで深い意味を見出すことはなかったでしょう。パンデミックがきっかけとなり、その場に立ち止まって写真を撮る行為に至ったのは、自分にとって大きな変化だったと思います。

作品は鑑賞者によって完結し、循環する

−−これまでに数多くのZineを制作されていますが、どのような人に見てもらいたいですか? また、これまでにZineを読んだ人からの反応で一番嬉しかったことは何ですか?

マルコポロス:特定の対象者は想定していませんが、若い世代や、マインドが若くあろうとする人に見てもらいたいですね。今回東京のMAKI Galleryで行った展示には、今までギャラリーという場所を訪れたことがないような若い人達も来てくれたそうです。彼等は本すら買わないかもしれないけど、何かのきっかけで私の名前を知って、友達を誘って来てくれる若い人たちは多いのかもしれません。公に発表した作品が鑑賞者によって完結する、ある種の循環が存在すると感じています。

普段はZineを作るとNYの「ダシュウッド・ブックス」に持ち込んで販売してもらったり、日本やオーストラリア、イギリスなど海外のお店経由で売ってもらったりしていますが、それとは別に個人的な贈り物としてZineを作ることもあります。例えばパートナーと旅行に行った時に、その旅行についてのZineを1〜2部作ったりします。

ある時、近所に住んでいる顔なじみの男性から、「はるばるテネシーから兄弟が誕生日を祝いに来る」という話を聞きました。その後、普段見かけない人達が近所にいたので彼等の写真を撮り、プリントした写真に何人映っているか数えたところ14人だった。その写真を使ったZineを14部作って、顔なじみの男性にプレゼントしました。

1週間後に近所の行きつけの床屋へ行ったら、その顔なじみの男性が「アリが兄弟の写真でZineを作ってくれたんだよ」と自慢して感激していたと聞きました。

このようにZineを作ってプレゼントした相手が喜んでくれたり、意義深いものとして受け取ってくれることが、Zineをめぐる反応の中で一番嬉しいことですね。

−−特定の人に渡すことを想定して作っていたZineを写真集にすることで、鑑賞者がより広がったと思います。それによって写真はどのように変容していると思いますか?

マルコポロス:普段は毎回異なるテーマに沿ってZineを作っていますが、それぞれの主題が一冊の本の中で混ざり合うことによって、アーカイブ的な性質が生まれ、自分にとって重要なアート・プラクティスを網羅的に見せるスタディ、ある種研究のような側面を持つ。

ごく限られた時期に作っていたZineも1冊の本に収めることにより、これまでの自分の実践を体系的に表すことができるので、意味合いは全く変わってくると思います。

コンセントレートされた映像とサウンドが刻む孤高のスピリット

−−展示という視覚媒体では、写真集やZineとは異なる「映像作品」という表現が可能であり、鑑賞者にもたらされるイメージの拡張作用が効果的に発揮されます。現実のすべてを受容する覚悟のもと撮影されたという映像作品「THE PARK」(2019)は、人間が発する生命的なノイズも映し出し、JAZZという音楽と非常にマッチしていました。今年6〜7月に東京のMAKI Galleryで開催された個展でも、スノーボーダーが滑走する様子を捉えた映像作品「Butter」が上映されていました。映像作品において、アリさんが探究されている表現についてお聞かせください。

マルコポロス:「THE PARK」は定点カメラを2つ使って撮った60分間の映像作品です。サウンドについては撮影時のリアルな音を使うという選択肢もありましたが、結果的にピアニストのジェイソン・モランに映像に合わせて即興演奏をしてもらい、レコーディングしたものをサウンドトラックとして使用しました。

今回のスノーボードの映像作品「Butter」は、ハーフパイプを滑っている時の「ザーッ」という音と、エアの瞬間に訪れる沈黙の「緊張と緩和」がポイントになっています。空中にいる時に空気が弛緩し、ふたたび緊張感が訪れる。その30秒間のループがおもしろいと感じていました。

この「Butter」のプロジェクトの実現には6年もの時間を要しました。30秒の映像のために、最適なスケートボーダーや撮影場所について綿密に計画しました。ハーフパイプは基本的にスノーリゾートのような場所にあるため、ホテルなどの建物が映り込むことが多いのですが、ロケーションを入念にリサーチし、結果的にスイスの荘厳な山々が背景に映るサースフェーという場所で撮影することができました。ハーフパイプ自体の造形が彫刻やランドアートのような印象で、ライティングが非常に重要なファクターだったので朝に撮影したことで、光がもたらすオーラのような神秘的な趣を出すことができました。

また私はアスリートの動きを“dance”と呼んでおり、今回は小津監督の映画のようにカメラをほとんど動かさず、定点的にドライな感じの撮影をして、緊張と緩和の中の“dance”をさらに強調しています。

展覧会場では空間へのサウンドの跳ね返りもあって、時に巨大なノイズのように響くこともあれば、静かで無音の時もある。映像というより、ある種のサウンドアートとして捉えられます。

−−過酷な雪山の中で行うスノーボードというスポーツには、人間と自然との存在の対比や、ヴェルナー・ヘルツォークの映画の如く、自然を克服しようとする人間の野心や挑戦心が感じられます。アリさんは写真を撮る瞬間にどんなことを思いましたか?

また、NYの街中でスケートボードやバスケなどをしている人々を撮る時との違いはありましたか?

マルコポロス:私の雪山の作品からヘルツォークの映画を連想することは理解できますし、「Ayumu」という作品については、19世紀ドイツの画家・カスパー・ダーヴィト・フリードリヒの絵画イメージが自分の頭の中にありました。カスパーは小さく静的な人間を荘厳な自然の中にポツンと存在するような絵画を描いていた。そういう意味でも、今回の雪山の作品はロケーションがとても重要でした。

アスリート達は身体的に極限に迫るチャレンジをして、危険が伴う中で競技を行う。ある意味で自然をも克服しようとする営みが垣間見えることは、スノーボード作品を撮るための大きな動機になりました。

撮影のために山の中に入ると、不思議な感覚が湧き上がります。山にいること自体を楽しみ、山々のスケール感に対して人間がいかに小さい存在か等、強い感情を抱くようになりました。

スケートボードとスノーボードは、ボードに乗ってサイドへスライドするアクションの面でも、彼等の身体と動きにフォーカスするという意味でも、近い存在だと思います。スケートボーダー達の精神性は写真を撮る際に強く惹かれる部分で、スケートボードという共通の関心事があれば、年齢、人種、性別等、社会的なカテゴリーによる区別がなくなります。スケートパークに行くと多種多様なあらゆる人々がいる。写真を撮る上で興味深い点ですね。

スノーボードにしても、ストリートでのスケートボードやバスケにしても、私は被写体として個人を撮るというよりカルチャー全体を撮っています。写真を通して身体や動きの美しさを見せるという側面もありますが、ダイレクトに身体美にフォーカスしているわけではありません。

「何かに情熱を傾け、熱心に事を成し遂げる」様子を写真に撮ることに神経を注ぐため、自分自身も全力で取り組まないといけない。この精神性は彼等と共通する部分だと思います。

−−今回の来日中滞在されていた東京と京都で、写真に収めたいと感じたものはありましたか?

マルコポロス:京都は2度目の滞在で、今回とても楽しい経験ができました。京都は街のつくりも東京とは全く異なっていて、グリッドに沿って通りが構成されていたり、古いものがたくさん残っている。お寺などの歴史的な建造物や新しい建築物、剣道の鍛錬をしている人などを写真に収めました。

また、京都国立近代美術館で開催していた「Re: スタートライン 1963-1970/2023 現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係」という展覧会で素晴らしい作品を見て感動しました。

あとは樂美術館をもう一度訪れて、樂焼の伝統がどのように引き継がれてきたか、自分の写真を通して発見していけたらおもしろいんじゃないかと考えています。次回は住居を探して2〜3ヶ月くらい京都に滞在したいと思っています。

※1 「メデューズ号の筏」は、1816年に実際に起きたフランス海軍メデューズ号難破事件をジャーナリスティックに主題に据えた絵画作品。難破発生時にフランス軍指揮官や高官達が救命ボートを独占して逃げ出した為、見捨てられた149人の乗員は簡易的に作った筏で漂流することになり、そのほとんどが救出までの13日間で落命、生き残った十数名も極限状態に追い込まれた。ジェリコーは生存者への取材や病院での人体観察を徹底し、事件における飢餓や狂気・絶望に支配された人々の惨状をリアルに描いた。「Five Car Stud」は、夜間に白人女性と談話していた黒人男性が白人の男たちにリンチされる様子を、臨場感のあるジオラマと等身大の人物像や自動車などで構成したインスタレーション作品。

※2 マギー・ネルソンは「表面的には異質な文化的対象が並列されている写真だが、この作品の組み合わせは白人と黒人の身体が苦しみと暴力にさらされる複雑な構造を描いており、白人芸術家としてのジェリコーとキーンホルツの、黒人像・歴史的暴力・人種主義的抗議・奴隷廃止主義政治との関係を想起させる(要約)」と記述している。

Interview Akio Kunisawa

Translation Shinichiro Sato(TOKION)

Cooperation twelvebooks, MAKI Gallery