自ら曲を書き、自ら歌い、またPVではダンスもする。10月にリリースされた藤原ヒロシの『slumbers 2』は、音楽プロデューサーとしてのみならず、シンガーソングライターとしての側面も強く感じられるアルバムだ。収録されているのは、近年世界的にリバイバルされているシティポップやヴェイパー・ウェイヴから、かつてディスコで流れていたようなダンスミュージック、あるいはフォークまでをブレンドしたような楽曲群。「前作のアルバム『Slumbers』もそうだけど、特に新しいこと、現在進行形の音楽を意識して作ってはいない」と本人は話す。「むしろ“新しい”とか“古い”とか関係なく、自分のアーカイブの中で好きなもの、今やりたいものを素直にアウトプットした」のだと。

“アーカイブ”そして“好きなもの” ――どんな音楽のシーンやムーブメントが藤原ヒロシの血や肉となってきたのか。藤原が中学時代に陶酔したというパンクロックに、NYで出会ったヒップホップ。そして、DJとしてのめりこんだハウスなど。新譜『slumbers 2』を紐解きながら、音楽家、藤原ヒロシの来し方と現在を探る。

パンクロックからヒップホップへの“自然な流れ”

――パンクとヒップホップ。この2つは藤原さんにとって重要なエレメントだと思いますが、このムーブメントが藤原さんを夢中にさせた理由をまず教えてください。

藤原ヒロシ(以下、藤原):パンクを好きになったのは、中学2年生くらいですね。その時期の子どもって、反抗的なものというかヤンキー的なものを好きになるじゃないですか? パンクは、その感覚にハマったんだと思います。暴走族みたいなものではなくて、パンクが持つ反抗・反骨の精神やスタイルみたいなものに共感して。それで、1982年、18歳の時にロンドンに行ったんですが、その翌年にはNYに移ることになりました。ロンドンで出会ったマルコム・マクラーレンが、“今NYのヒップホップがおもしろいから行ってみたら?”って勧めてくれて。その場でNYのアシスタントに電話してくれたんです。 “来週日本人の子どもがそっちに行くから遊んであげて”って。当時は、音楽的な流れで言えば、パンクが終わって、みんなヒップホップに関心を寄せていました。マルコムもそうだけど、「クラッシュ」もヒップホップみたいなことをやっていたり、その少しあとには、「セックス・ピストルズ」のジョニー・ロットンもアフリカ・バンバータとコラボしたりしている。パンクをやっていた人達も、ヒップホップ的なものを取り入れていた時期だったんです。

――当時強い影響を受けたパンクロックやヒップホップは、今の藤原さんの中で、どう息づいているのですか?

藤原:パンクは精神性が大きいですね。ちょっと変わったことをするとか、流行っているものを小馬鹿にするような態度。ヒップホップは、今まであったものを再構築するという、サンプリングの手法のおもしろさ。これは音楽だけでなく、ファッションでも影響を受けています。

――日本では、1983年頃からDJとして活動し、その後、高木完さんとヒップホップグループ「タイニー・パンクス」を結成します。日本のヒップホップの黎明期を牽引しましたが、1994年に出されたソロとして初めてのアルバム『Nothing Much Better To Do』で、藤原さんは“ここが始まり”とコメントを寄せています。これはどういう意味だったのでしょうか?

藤原:単純に、“一度リセットして、自分のソロアルバムを出す”というだけのことでしたね。それまで自分名義でのリリースはなかったですから。ただ、いつもそうなんですが、あのアルバムでは、なんかちょっと人とは違う、捻くれたことをしたかったんです。その頃って、打ち込みのハウスだったり、グラウンド・ビートだったりというのが主流で。本当に歌が上手いディーバを使って曲を作るっていう感じのものが多かったんですが、『Nothing Much Better To Do』では、「ザ・スペシャルズ」のテリー・ホールとか、主流とは違うタイプのシンガーを使ってみたり、違うジャンルの音楽をやってみたりしました。

――藤原さんがヒップホップではない音楽に向かった理由を教えてください。

藤原:ヒップホップより、(ディスコを源流にする)ハウスっぽいもののほうが好きになっていったのが大きいですね。ヒップホップって当時、「パブリック・エナミー」とかが出てきて、“ブラックパワー”を標榜したり、だんだん真面目になっていって。その真面目さもカッコよかったんですが、僕には“どうやっても触れようがないところに行ってしまった”という感じがして。僕は日本人だし、もともとナショナリティを表に出すのは得意ではないんです。それで、自分の中に、ヒップホップとの距離が生まれた気がしますね。

正直に、その時好きなもの、その時良いなって思ったものに影響されて作っている

――近年は、自分で歌も歌い、シンガーソングライター的な要素を強く感じさせます。以前は、フィーチャリングとしてさまざまなプレイヤーを起用し、世界観を表現して行くようなスタイルだったと思います。何が転機になったのでしょうか?

藤原:ただ、「フィーチャリングをやめよう」っていう、自分の中でのタイミング的なことですね。結局はフィーチャリングすると、7割くらいその人のものになってしまう。それが良いところでもあるんですが、自分が思っていることをアウトプットするならば、自分で歌ったほうがいいかなって思うようになったんです。

――前回のアルバム『slumbers』から、サカナクションの山口一郎さんが主催のレーベル「NF Records」から作品をリリースされています。そのきっかけを教えてください。

藤原:友達の紹介で山口君とご飯を食べて仲良くなったのが、まず始まりですね。それから、サカナクションの「ルーキー」のリミックスを僕が担当したりして。そしてある時、会話の中で“アルバムを考えているんだけど、山口君のレーベルで出せないかな?”って聞いてみたら、“ぜひやりましょう”って言ってくれて。それで、リリースすることになったんです。

――山口さんとは年齢が離れていますが、音楽に対して近い感覚を持っていると思いますか?

藤原:僕はいろんなことに興味があるけど、そもそも山口君は生き方が完全に「音楽中心」という感じで、そういうところでは感覚が異なっているかもしれません。でも、すごくチャーミングな人で、人間的にすごく惹かれるものがありますね。

――渡辺シュンスケさんが、前作同様サウンドプロデューサーとして参加されています。渡辺さんとは、藤原さんが真心ブラザーズの倉持陽一さんとやられているバンド「AOEQ」からのお付き合いですよね?

藤原:AOEQのときからキーボード演奏者としてツアーに参加してもらっています。シュンスケ君との付き合いは、彼が出してくる音を僕が好きになったのがきっかけで。一緒に制作していて、こちらが相談したことをきっちり音にしてくれるので、とてもやりやすいですね。

――仲良くなって、好きになるというのが、藤原さんにとって重要なことなんですね。

藤原:そうですね。

――今回のアルバムには、自宅で弾いているようなギターなど、デモっぽい音も混ぜられています。制作プロセスをとても楽しんでいるようにも思えたのですが、実験的に新しくトライしてみたことはありますか?

藤原:基本的に今までの流れでやっていますが、ディスコっぽい曲を自分で歌うのは初めてかもしれません。

――収録曲の「SPRINGLIKE」は口笛で歌っているのでしょうか? 新鮮だと思いました。

藤原:あれは口笛の楽器をサンプリングしたもの。口笛の音をキーボードで弾いているんです。僕らの世代ではみんな知っている(フランキー・ナックルズの)「ホイッスル・ソング」っていう曲があるんですが、それをイメージしたところもありますね。

――本作ではカバー以外のオリジナル曲は、すべてPVが作られています。中でも「TERRITORY」のPVでは、藤原さんが踊るという演出もあり、驚きました。

藤原:PVはひさしぶりですね。山口君から“作ったほうがいいですよ”って言われていたんですが、“お金もかかるし大変だな”って思っていたんです(笑)。踊ってみたのは、曲がディスコっぽい曲だったからですね。1971年から2006年までアメリカで放映された『ソウル・トレイン』っていうテレビ番組があって、僕もYouTubeとかで観ていたんですが、当時の人達のダンスって今みたくテクニカルすぎなくて、踊っていて気持ち良さそうなんですよ。そういう感覚が表現できれば良いなって思って、自分で踊ってみることにしたんです。

――藤原さんは制作時に、時代感というものを意識されるのでしょうか?

藤原:そこまで意識はしませんね。大切なのは、“自分が好きなもの”であるということ。本当に正直に、その時好きなもの、その時良いなって思ったものに影響されて作っているんです。それが過去のものでも現在進行形のものであっても、僕なりのフィルターで混ぜて出せれば良いなって思っていて。それは音楽だけでなく、ファッションの仕事でも言えることですね。

――近年リバイバルしているシティポップっぽい感じも、藤原さんなりに消化されているのかなと思ったのですが、リスナーとして、そのあたりの音楽に対して感じることはありますか?

藤原:実は、シティポップってあまり詳しく聴いていないんですよ。近年、タイやインドネシアなどのアジアでリバイバルされているシティポップとかはすごい好きなんですけどね。

――当時の大滝詠一さんとかも聴いていないんですか?

藤原:全然聴いていなかったですね。中学生になって自発的にパンクロックを聴くようになる前は、一緒の部屋だった姉がかけていたユーミンとかは強制的に聴いていたんですけど。中学になってからは洋楽一辺倒になって、“邦楽なんて聴いていられない!”って感じでした。ただ、姉が聴いていた1970年代のフォークミュージックからは、後から振り返れば、影響を受けているところはあると思います。今聴き直したら、良い曲もいっぱいあるんですよ。久保田麻琴さんとか、とても好きですね。

――藤原さんの歌心の根底にはフォークも息づいているんですね。

藤原:そう思いますね。サカナクションの音楽も、ベースにはフォーク的なものがあるんじゃないかな? 山口君に作ったばかりの曲を聴かせてもらうと、フォークのコード進行だったりするんです。でも、彼らはそのあとのアレンジ力がすごくて、ハウスみたいなところに落とし込んだりする。 “僕にはできないかっこいいことをやっているな”と感じますね。それは、テイ・トウワが作る日本語の音楽を聴いた時にも感じたことなんですけど。

――歌詞について、藤原さんはどうやって紡ぎ出していくのでしょうか? 本作の収録曲「PASTORAL ANARCHY」の歌詞は、思想的なものが感じられますが。

藤原:作詞は、普段からおもしろい言葉や文章をメモしておいて、1つのテーマが決まったら、パズルのようにコラージュしていく感じですね。ただ、「PASTORAL ANARCHY」は、前から曲にしたいと思っていたんですよ。スイス南部のアスコーナーっていうエリアに、モンテ・ヴェリタという、1890年くらいにドイツの産業改革に嫌気がさした思想家やアナーキストが移り住んで作ったコミューンがあって。そこには何度も足を運んでいて、その風景やユートピア思想みたいなものをテーマに歌詞を書いたんです。あまり意識していなかったんですが、最近の世の中のムードともマッチしているところがあるかもしれません。僕自身は、厳密にユートピア思想を持っているわけではないですが、そういう思想を持った人の心境などには興味があるんです。

――このアルバムについて、サカナクションの山口さんは、「前作よりも藤原さんの抱えている孤独が感じられる」とコメントしています。この“孤独”という言葉がすごく印象的ですが、ご自身でも思い当たる節はありますか?

藤原:ないですね(笑)。ただ、山口君が主宰するNFやサカナクションがやっていることに影響を受けたアルバムであるのは確かです。じゃなかったら、こういう冷たい感じのハウスとかを今やることはなかったような気がします。NFとか、山口君の周りのDJの音楽を聴いて、“こういうのも要素として入れてもいいのかな”と思ったりしたところはありますね。

進化しないカルチャーシーン。それでも音楽は好き

――いま、個人的には、どの辺のジャンルの音楽に注目していますか。

藤原:今のものも昔のものもランダムに聴いているので、どれが良いって一概には言えないんですが、インディーズっぽい新しい歌ものも結構聴いてます。さっき言ったアジアのシティポップもいいし、あとBeabadoobee(ビーバドゥービー)は声の感じがとても好きですね。

――以前、インタヴューで、「1990年以降はファッションもカルチャーもあまり進化は見られない。1990年代のリバイバルだとよく聞くけれど、そもそも1990年代が終わっていないのではないか」と話されています。藤原さんにとって“進化しないカルチャーシーン”は、退屈ですか?

藤原:退屈だとは思いません。ただ、今まで見たことがないもの、聴いたことがないものが現れたらいいなとは思っていますね。

――なぜ1990年代で進化が止まってしまったのでしょうか?

藤原:音楽で言えば、サンプラーという機材は1980年代後半から1990年代の音楽に大きな影響を与えました。しかし、それ以降、何かを大きく変えてしまう革命的なことは、起こっていないような気がしますね。ヴェイパー・ウェイヴやチルアウト系の音楽も、やっぱり1980年代、1990年代にできあがった音楽の影響下にあるものだと感じるんです。ファッションも同じで、それは進化の過程として成熟期に入ったということ。これからは、例えば医療など違う分野で新しい進化が起こって、それがどこかのタイミングで音楽と絡んで、これまでになかったおもしろいものが生まれてくるかもしれません。このビートを聴いたら寿命が延びるとか、この旋律は風邪に効くとかね(笑)。でも、新しいとか古いとか関係なく、僕は音楽もファッションも好きなんです。

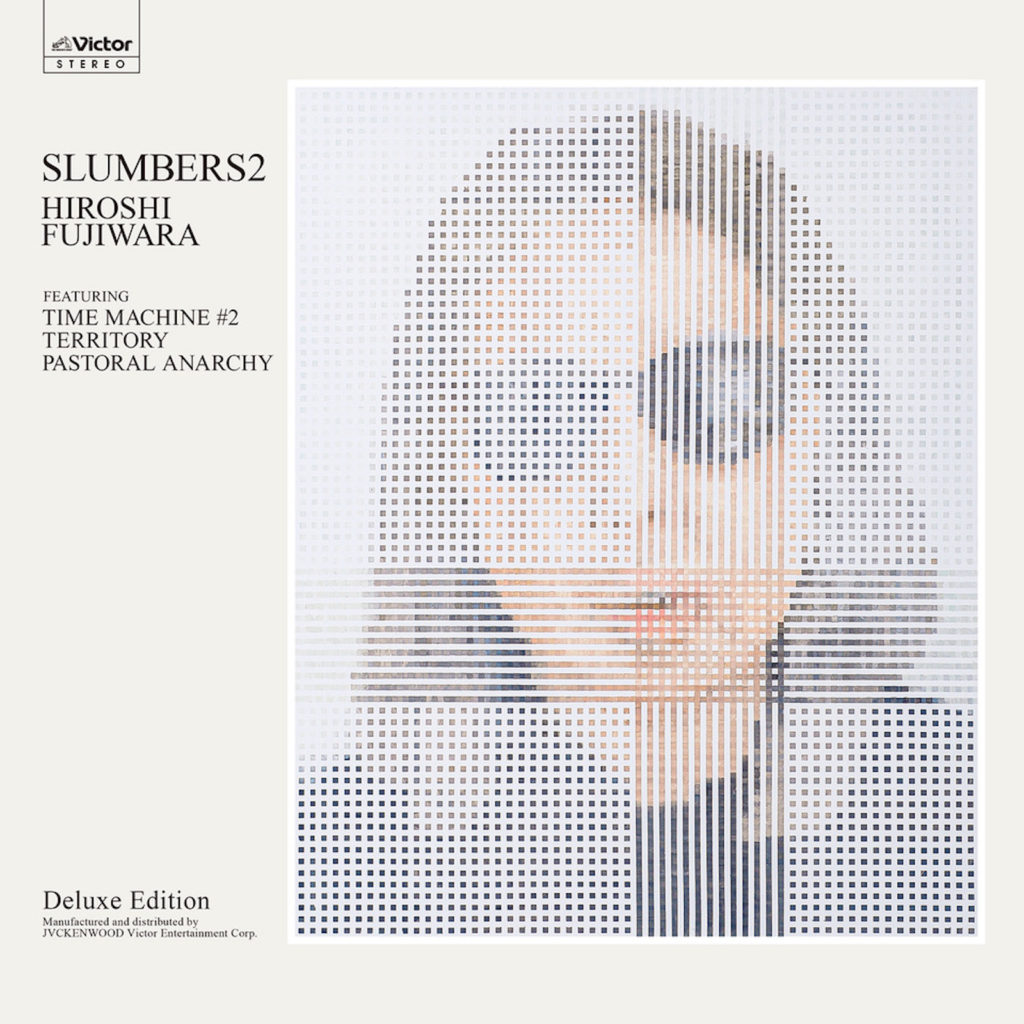

『slumbers 2』

藤原ヒロシにとって3年ぶりとなるオリジナルアルバム。10曲とボーナストラックからなるシンプル・エディションに加え、2500セット限定のデラックス・エディションも同時リリース。デラックス・エディションでは、シンプル・エディションのCDに加え、アルバム全曲のアナザーバージョンあるいはDUBバージョン、また川内倫子ディレクションのショートムービー「HARMONY」の音楽として制作した「HARMONY」なども収録した特別CD、そしてTシャツがセットに。ストリーミング版では、ボーナストラックとして、YUKI作詞の「WALKING MEN」のアナザーバージョンを追加収録。

https://www.jvcmusic.co.jp/fujiwarahiroshi/slumbers2/

藤原ヒロシ

音楽家、音楽プロデューサー、fragment design主宰。1980年代よりクラブDJをはじめ、1985年、高木完と「タイニー・パンクス」を結成。1990年代からは音楽プロデューサー、作曲家、アレンジャーとして活動の幅を広げる。2011年から真心ブラザーズの倉持陽一と結成したバンド「AOEQ」での演奏活動も展開。ソロ名義では、2013年10月に『manners』、2017年11月に『Slumbers』、今年10月7日にはアルバム『slumbers 2』をリリース。

Photography Kentaro Oshio