京都を拠点に活動する劇団、ヨーロッパ企画による初のオリジナル長編映画『ドロステのはてで僕ら』。本作は彼等のホームグラウンドである京都・二条にある雑居ビルのカフェを舞台に、2分先の未来が見える“タイムテレビ”を巡る騒動を描いたSF作品で、制作中に行ったクラウドファンディングでは、目標達成率617%と多くの支援が集まった。2020年6月に公開後、SNSでも評判となりロングランヒット。2021年4月21日には、ブルーレイ&DVDが発売。今回、同作の脚本を担当したヨーロッパ企画の上田誠に制作の裏側を聞いた。

——『ドロステのはてで僕ら』(以下、『ドロステ』)はヨーロッパ企画初のオリジナルの長編ですが、そもそも長編映画を作るきっかけはなんだったんですか?

上田誠(以下、上田):ヨーロッパ企画は演劇を中心に活動していますが、「ショートショートムービーフェスティバル」という自主映画イベントを企画して5分間の作品を撮ったり、「京都ニューシネマ」という中短編映画のイベントをしたり、テレビ番組を作ったり、もともと映像作品には積極的でした。

そうした中で、自主映画作品は、実験的なことも試せて、“自分達で作っている感覚”がすごくあって。それで「いつかは長編作品を作りたい」と、みんなが漠然と思っていたところに、下北沢の映画館「トリウッド」さんと下北沢映画祭さんにお声掛けいただき、せっかくなので「この機会に長編に挑戦しよう」と、作ることにしました。

——『ドロステ』は短編作品の『ハウリング』をベースに作られていますね。

上田:トリウッドの代表の大槻さんが『ハウリング』を気に入ってくださっていて、長編をやるなら、『ハウリング』を長編にするのはどうかなという話があって。映像作品については、監督を務めた山口(淳太)が積極的にやっているんですが、今作に関しても山口が中心となって進めてくれました。

——実際映画の公開に向けては、クラウドファンディングをされていましたが、その意図は?

上田:今まで演劇ではクラウドファンディングをしたことがなかったんですが、今回映画を作るにあたって、「もっとこの映画を広めたい」ということと、ヨーロッパ企画だけで作るよりお客さんを巻き込んで作るほうが盛り上がるだろうな、という思いがあって、クラウドファンディングに挑戦しました。

——結果として376人の方から600万円を超える支援が集まりました。

上田:目標は100万円だったのでびっくりしました。今まで僕等がやってきた活動に共感してくれる方が「ヨーロッパ企画が映画やるならこれくらい払うよ」って応援してくれた。金額にはもちろん驚いたし、その心意気も嬉しかったですね。

ロケ場所が決まってから脚本に着手

——今回、ロケ場所がかなり効果的に使われていますが、あの場所はすぐ見つかったんですか?

上田:もともと『ハウリング』で使った建物がいいかな、と思っていたんですが、そのビル全体を借りるのは難しいとなって。その近所に今回お借りした「カフェ パラン」さんがあったんです。それで「カフェ パラン」の店長さんから「上の部屋とか事務所とかが空いているから、ここを中心に撮ったらどう」と提案があって。隣の散髪屋さんも僕の昔からの知り合いだったので、「この建物で撮影しようか」と山口と話して、まずは撮影場所を決めてから脚本は書きました。映画を観た人から「よくあんなピッタリの場所があったね」って驚かれるんですけど、脚本があって場所を探したんじゃなくて、実はあの建物を見つけてから今回の話ができたんです。

——確かによくあの場所が見つかったなと思っていました。設定でいうと、「“タイムテレビ”を通して2分先の未来が見える」というのが絶妙でした。2分というのは計算して出したんですか?

上田:それこそ『ハウリング』もそうですが、こういうSF作品をいくつか作ってきている中で、1分とか2分っていう短い時間で何か未来が変わる、何かが起こるっていうのが僕は好きで。3分だとちょっと長い感じがして、本当は1分半とかがいいのかもしれないけど、それだと計算がややこしくなってしまうので、ジャストな時間でということで2分に決めました。

——実際の本編でも2分という設定がしっかりと守られています。

上田:ロケ場所が家の近所なので自分で上り下りをしてみて、普通にやったら30秒くらいだったので、じゃあ1分半くらいで会話も成立させて、というふうに考えていきました。それで、大体の尺を決めて脚本を書いて、最終的に現場でやってみてちょっと尺がオーバーしたり短かったりしたら、現場で足したり削ったり、演技のスピードなどで調整していきました。

——映画の中では、“タイムテレビ”から実際に映像を流して撮影されていましたが、まずはテレビ用の素材を撮ってから本編を撮ったんですか?

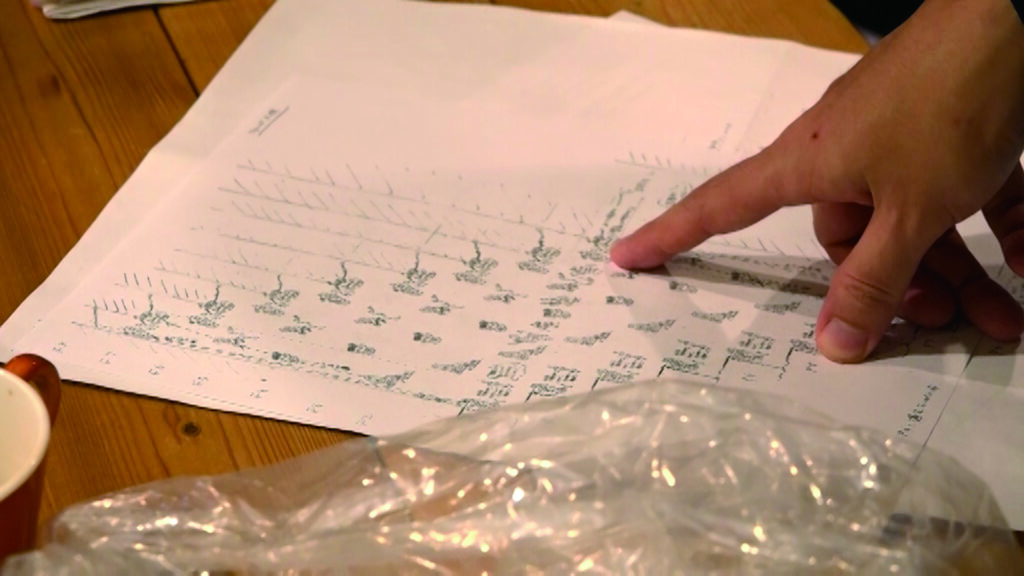

上田:そうです。本編では“タイムテレビ”に実際の映像を映して撮影していきました。リハーサルを重ねた上で、「何時何分にこのセリフを言う」っていうタイムコードをあらかじめ台本に書き込んでいき、本番ではそれに基づいてやっていきました。

——全部のタイミングを合わせるのはすごい大変そうですね。

上田:MVの作り方と似ていて、MVは全部尺で決めて作りますよね。それと同じでタイムコードに合わせて、映像中のこのセリフがくるっていうのをあらかじめ決めていました。ただ、それで映画としてのリズムが、観やすい作品になるのかっていう不安はありました。普通の映画だと最終的にカットの長さを調整して間を作るものだけどそれができない。だからもう、そこはやってみて、観やすくなっていたらもうけものっていう感じでしたね。

——実際、素材の演技と同じものを本編でやらないといけないので、一言一句同じように話す。その辺の難しさが役者さんにはあったんじゃないですか?

上田:それはあったと思いますが、一応みんな舞台役者で、何回も同じ演技をすることには慣れている方だと思います。今回は劇団で作る映画なので、僕等が得意なことを活かそうと考えました。それでもやっぱり苦労しましたね(笑)。

全編をワンカット風に作ったのも、劇団でずっとやってきたことを映像に活かさないと、多くの映画作品がある中で、埋もれてしまうと考えたから。「なるべく映画の人達がやろうと思わないことをしよう」という思いが強くて。演劇の舞台はそもそも2時間ノンストップでやるものなので、長回しは僕らの得意とするところではありました。

——メイキングを見ると、段取りがすごく多そうで、決め事をちゃんと守ってやらないといけない感じがすごくしました。

上田:そうですね。他でこういう映像作品を見たことがないので、チャレンジのしがいがありました。この映画は好きな人はすごく好きなタイプの作品だと思います。もし僕が監督をやるともっと映画の文法を踏まえない作品になった可能性はあるので、そういう意味では監督の山口が映画のエッセンスを加えてくれてよかったです。オープニングの映画的な長回しのシーンも彼のアイデアでしたし。

——実際の撮影はいつ頃行ったんですか?

上田:撮影自体は去年の2月で、4月には上映するスケジュールでした。

——編集はもうちょっと時間をかけるイメージがありますが。

上田:僕もそう思ってたんですけど、監督が「いける」ということだったので。でもテレビドラマで考えたら撮影して放送するまで1ヵ月もかけずにやってたりするので、それだったらできるのかなと。

——実際はコロナの影響もあり、昨年6月の公開と後ろ倒しになってしまいました。また、コロナ禍ということもあって映画館に行くのも避ける人が多かった印象です。

上田:それはしょうがないですよね。映画は上映期間に盛り上がるのが1番いいですけど、意外とDVDになってからだったり、何年後かに再評価されたりする作品も多い。僕等も今後も映画を撮り続ける中で、その第1作目ということで、その価値も出てくると思うし、コロナ期間中に上映して、こういう成果があったのはよかったと思います。

——今後も長編はヨーロッパ企画として作り続けていく?

上田:僕はぜひやっていきたいです。

演劇におけるリアルと配信の違い

——上田さんの中では、映像作品と舞台の脚本は全然違うものとして考えていますか?

上田:それは違いますね。舞台って広いし、お客さんも多いから、舞台上に結構な人数がいないと演劇としてのエネルギーが出ないと思っています。だから舞台では群像劇をやりたいし、できるだけ舞台上に人がいるほうがいい。逆に映像は画面の中に1人とか2人のほうが、見やすい。必然的に内容も誰か1人の心情を書いていくほうが多くなりますね。

——話は少し変わりますが、ずっと京都を拠点にやられていて、例えば東京に出ることを考えたことはありますか?

上田:拠点を移すことはあまり考えていないです。ただ現在も拠点は京都だけど、東京の人達とも一緒に仕事をしたり、時には東京を現場にしながら作ったりもしているので、なんとなく2拠点でやっている感じはあります。

あんまりノスタルジックになるのは嫌なんですが、やっぱり大学の頃にやっていた活動の興奮がめちゃくちゃ大きくて。その頃って自分達で全部決めて、動いて。自分達がやりたい表現を、集まってワイワイいいながら作って、次の公演をするって状況が、すごくやっていて楽しかった。その延長で今もやっているので、その規模は違えど、その当時より楽しいといいなぁと思いながらずっとやっていますね。

——コロナがあって、オンライン配信も増えましたが、上田さん的にオンラインでの演劇の配信についてはどう考えていますか?

上田:僕がそもそも京都に住んでいることもあって、演劇を映像で観ることが実は多いんです。演出家によっては、演劇は舞台空間で、生で見てもらうべきものだ、と考える人もいると思うんですけど、僕は比較的映像で見ることに抵抗がなくて。これまでもヨーロッパ企画のDVDも出してますし。ただ配信に合う劇と劇場で観ないと良さが伝わらない劇とは、分かれると思います。

僕等も無観客の配信劇をやった時は、配信に合わせて、演じている人数を減らすとか、劇中に出てくるモノを減らしたり、画面映えするような舞台装置にしました。ただ、それは無観客だったからで、劇場にも観客がいての配信だとそれは難しかったと思います。配信で観た時に観やすいものと、劇場で観た時に見応えがあるものとは違うので、そこは混沌としていくだろうな。正直、僕自身も普段の劇を配信したほうがいいのか、配信しないほうがいいのかって、まだわからないんですよね。

——ただ配信することで地方の人とか、そこに来れない人が観られるという利点があったりしますよね。

上田:それは絶対にありますね。地方の人にとっては観られる機会が広がるのは、間違いないし、それが前提としてあります。だから配信は視聴者にとっていいことだと思っています。

——最後にブルーレイとDVDが発売されますが、どんな人に観てもらいたいですか?

上田:僕は演劇をやっていながら、演劇のその時に生まれた熱をぐっと映像に閉じ込めるのが好きで。ブルーレイやDVDに演劇というものが封入されている、パッケージされている感じがすごく好きなんです。今回の『ドロステのはてで僕ら』も、演劇作品ではないですけど、そうした瞬間のエネルギーを映像に閉じ込める楽しさがありました。それが1枚のブルーレイやDVDになるというのは、まさにそうした醍醐味を感じます。今は配信もあるから、ディスクで持っておかなくてもいいと思う人もいると思います。でも、この『ドロステ』は、あの時みんなで過ごした地獄のような時間や奇跡みたいな瞬間を、できるだけ輝きを保った形でパッケージできないか、と試行錯誤してできたディスクです。ぜひ一家に1枚置いておいていただきたいですね。

——DVDの特典も充実していますしね。

上田:ブルーレイのほうは、メイキングと『ハウリング』も入っていて、コメンタリーも3種入っていて(笑)。かなり濃い内容なので、本編と合わせてぜひそちらも楽しんでいただけると嬉しいですね。

上田誠

劇作家/演出家/構成作家。1979年11月4日生まれ。京都府出身。ヨーロッパ企画の代表であり、すべての本公演の脚本・演出を担当。舞台や、映画・ドラマの脚本、テレビやラジオの企画構成も手掛ける。2003年以降、OMS戯曲賞にて『冬のユリゲラー』『囲むフォーメーション』『平凡なウェーイ』『Windows5000』がそれぞれ最終候補に選ばれる。2010年、構成と脚本で参加したテレビアニメ『四畳半神話大系』が、第14回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門で大賞受賞。2017年、『来てけつかるべき新世界』で第61回岸田國士戯曲賞を受賞。

http://www.europe-kikaku.com

Twitter:@uedamakoto_ek

『ドロステのはてで僕ら』

ブルーレイ、DVD共に、山口淳太監督監修の下、高画質を追求しリマスター処理を施した本編に加え、3種類のコメンタリーを収録。ブルーレイのみの特典には、前人未到の⻑回し撮影を追ったメイキング「『ドロステのはてで僕ら』はこうして作られた完全版」(コメンタリー付き)、本作の原案となるショートムービー『ハウリング』、滝本晃司監修のサウンドトラックCD、舞台裏を全網羅したブックレット「ドロステ辞典」などを収録。併せて同日から、iTunes、Amazon Prime Video他にて配信もスタート。

http://europe-kikaku.com/droste/

Photography Mayumi Hosokura