さまざまな手法を有する「かき手」たちが集いドローイング・セッションを行うアートプロジェクト、「ドローイング・オーケストラ」。去る3月12日、アーティスト・鈴木ヒラクとデザイナー・大原大次郎の発案により生まれた同プロジェクトの第2回が開催された。

主宰者2名の他、国際的なドローイングのシーンを牽引するフランス人アーティストのアブデルカデール・ベンチャマがインターネット中継により参加し、また液体から固体までさまざまな材料から独自のイメージを紡ぐ画家・中山晃子、文字表現の新たな領域を探る書家・華雪、“かく”の根源を問いパフォーマンスを行うアーティスト・村田峰紀、写真とドローイングの関係性を模索するアーティスト・⻄野壮平、デジタルメディアを駆使して身体性や主体性を問うアーティスト・やんツー、グラフィティをベースに多彩な作品を発表するアーティスト・NAZEら、総勢9名の「かき手」が集結。各々の手法で代わるがわる線を「かく(描く/書く/掻く/欠く/画く)」ことをリレーし、個のクリエイティビティや合目的的な“作品”という枠組みを超える、ゆたかなイメージ・出来事を生起させてみせた。主宰者の2人による対談と、参加アーティストのコメントを通して、同プロジェクトの全貌と可能性の中心を探る。

「かく」を拡張し、新たな表現の可能性を開く

――まず「ドローイング・オーケストラ」の コンセプトとプロジェクトを立ち上げた経緯についてお聞かせいただけますか?

鈴木ヒラク(以下、鈴木):僕はもともとアーティストとして線をかくこと=ドローイングをベースに制作をしているんです。その中で、自分の作品を作るだけでなく、ライブドローイングの形で他のアーティストやミュージシャンと共作することもあります。2005年頃から、手元を上から撮影して別の画面に投影するという書画カメラを活動に取り入れたことで、ライブでできることの可能性が広がりました。書画カメラを使うと投影した画面を通してかいたものをオンタイムで大勢の人と共有できるし、同じように他の人がかいたものを重ね合わせることもできます。2016年に、この仕組みを使って2人のかき手がドローイングを通して対話するイベントをしたり、世界中で行われているさまざまなドローイングのリサーチやアーカイブをしたりするプラットフォームを「ドローイング・チューブ」という名前で立ち上げたんです。このイベントでは、特に絵描き以外のかき手とのセッションを通してドローイングの拡張可能性を探っていました。ある時、(大原)大次郎君にこの話をしたところ、「それを大勢で同時に行ってみたい」と持ち掛けてくれて、そのアイデアに2人とも目配せで合致したんです。というのも、1990年代、米国西海岸でヒップホップの大きな流れをつくった「インビジブル・スクラッチ・ピクルズ」というDJの集団がいたんですけど、彼らがターンテーブルをずらっと並べて同時にスクラッチする姿を見て衝撃を受けた体験を僕ら2人は共有していて。

大原大次郎(以下、大原):彼らのパフォーマンスは、そのサウンドのみならず、視覚的な面でも強いインパクトを与えるものでした。DJたちがターンテーブルでレコードを同時に「掻く(スクラッチする)」という行為と、(鈴木)ヒラク君の線を「かく」ことよるセッション・対談という試みがつながる気がして、話を聞いた瞬間、大勢でドローイングをやったら刺激的なプロジェクトになるんじゃないかと思ったんです。もう1つ、書画カメラの存在も大きいんです。スマートフォンであれば多機能搭載なので1でさまざまなことができますが、書画カメラは手元を写して投影することに機能を限定した「不器用」なツールなんですよ。同様に、ターンテーブルも本来はレコードをかけるという限定された機能しかないツールですが、そこにスクラッチという行為を加えることで、新しい表現が可能になる。そういった「新たな表現手段」としての可能性を、書画カメラに感じたんです。

大原大次郎

鈴木ヒラク

鈴木:加えて、2人にとって石川九楊さんという書家の存在も大きいと思います。石川さんは自著の中で日本語の「かく」という言葉は、字を書くのも絵を描くのも同じ発音で、語源を遡ると「何か先の尖ったもので引っかくことで表面に痕跡を残す行為」に立ち返る、というような内容を語っています。そこから、引っ掻く、お皿が欠く、区画など、日本語の「かく」の意味が派生していったというんです。僕も現代アートと呼ばれるような分野で「かく」ことを探究しているし、大次郎君はタイポグラフィの手法として「かく」ことを実践していて、それぞれ異なる領域で活動しながら「かく」行為を拡張させている。そう考えた時に、いろいろな分野からもっと多くの仲間を集めて、「かく」ことの未知な可能性をさらに探りたくなったんです。

――それを実践する場として、2020年2月2日、東京都現代美術館で初めて、多様な「かく」を実践している「かき手」たちが集う第1回目の「ドローイング・オーケストラ」を開催されました。実現において苦労したことや、そこで得た感触などを教えてください。

鈴木:なにぶん前例のない実験なので、未知なところに向かっていく不安は常につきまとっていました。コンセプトと「かき手」の選定が固まっても、技術的に解決しなくてはならない課題もありました。ドローイングをただ同一画面に重ねていくだけだと、それぞれのかいた線が画面上でぐちゃぐちゃに混ざってしまいかねないんです。まず白地に黒でかかれた線を反転し、闇の背景に対して線が光になるようにする。この複数の光の線を、テキスタイルを織り上げるように手仕事でつないでいけるようなミックスのシステム設計は、映像技術の岸本智也さんの存在なくしては実現しませんでした。結果、超満員の会場の雰囲気も含め、何か空間と時間に新しい爆発的な広がりが生まれていたと思います。ただ、第1回目は僕がミックスをしたのですが、2回目は岸本さんにミックス自体をお願いして、僕も1人の「かき手」として参加することにしました。

大原:「かき手」と「かき手」が画面上で見えない「会話」を繰り広げるんですが、お互いが他の「かき手」に目配りをしながら、互いに誘発し合って、線に対して線で応えていく。第1回目はその会話の痕跡を、本来は「かき手」でもあるヒラク君があえてドローイングをせずにミックスに徹することで、1つの画面を立ち上げていた。ここでのミックスは画を混ぜ合わせる行為というよりも、画面と時間を「かく」行為でもあると感じていました。いわゆる「指揮者」とも異なりますが、オーケストラの要となる役割です。現場では、言葉ではないダイアローグが画面を介して相当数、飛び交っていたんです。それぞれがお互いの出方を見つつ、引き出し合おうと思いやりを持ちつつ、「かく」行為を通してセッションを行った。その興奮と、書画カメラがずらっと並んで「かき手」が一斉にかいているという、見たことのない光景のただ中に身を置きながら、手ごたえを感じていました。

“他者への思いやり”から生まれるドローイング・セッション

――「ドローイング・オーケストラ」のセッションでは、事前の打ち合わせや下準備をどのくらい行うのでしょうか?

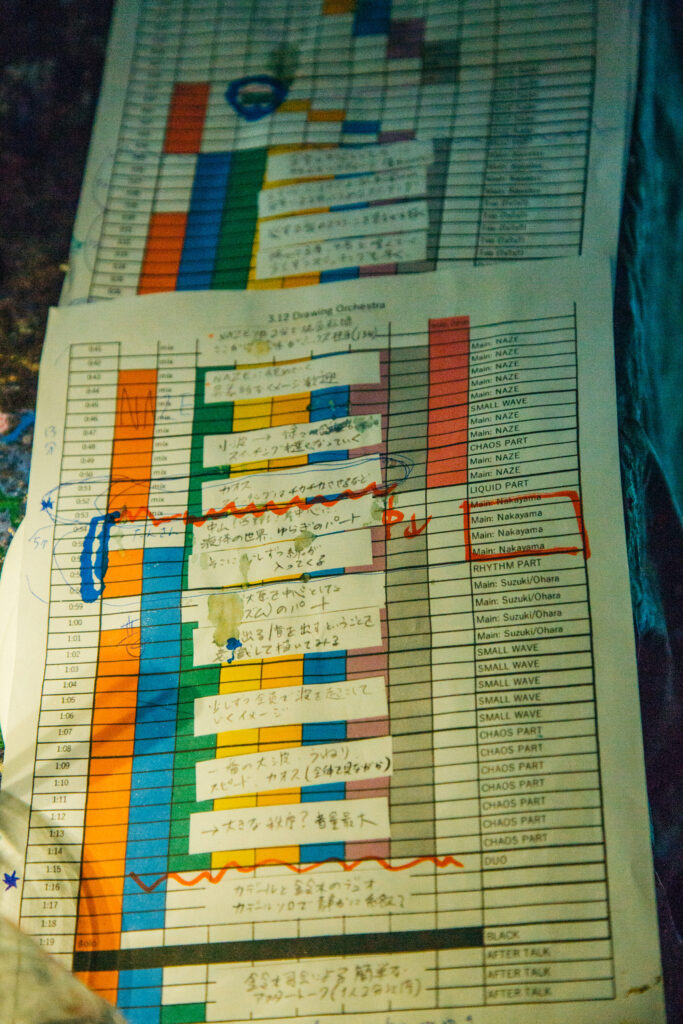

鈴木:誰から始まり、どの順番でソロとして登場し、デュオ、トリオ、カルテットのセッションがあって、どのタイミングで終わる――、という流れとしてのスコアは僕が書いています。それを皆と共有し、それぞれの「かき手」と何度も打ち合わせを重ねていますが、スコアはあくまでもガイドラインであって、構成通りになることを求めているわけではありません。重要なのは、これは即興の“会話”であり、有機的であること。つまり、相手が出してきた線や音に誘発されて、今まで自分がやってきたことのない線や音が偶発的に引き出される。それによって新たな言語のようなものが立ち現れるんです。技のバトルではなくて、1つの実験的な “会話”の方法だと捉えています。

――メールで送られてきた質問に対して答えるのと異なり、会話では応えに対してその都度、有機的に質問を変えていくのと似ていますね。今年 3月12日に行われた第2回のセッションではアブデルカデール・ベンチャマさんをゲストに迎え、お2人、そして華雪さん、中⼭晃⼦さん、⻄野壮平さん、村⽥峰紀さん、やんツーさん、NAZEさんの計9名のアーティストがかき手として参加しています。この布陣はどのようにして決めたのでしょうか?

鈴木:優れた「かき手」がたくさんいる中、誰に声をかけるかについてはとても悩みました。表現の似た「かき手」が2人いるよりは、それぞれバックボーンも手法も異なる「かき手」がそろったほうがさまざまな組み合わせが可能となり、予期せぬものが生まれます。また、作家として自分自身の表現に落とし込むのではなく、むしろ他者の表現を受け入れて化学反応を生むことができる余白を持っている人がいい。具体的に誰と誰のセッションが見たいというアイデアや、全員が響きあった時のバランスを考えた上で、皆さんに参加をお願いしました。

大原:ヒラク君が作ったスコアには、「さざなみ」「大波」といったキーワードが書き込まれていて。例えばそういった液体的なイメージと書かれている時間軸では、表現として液体を使っている中山晃子さん、写真家として現像液を使う西野壮平さんが登場する、というように担当する「かき手」が決まっていくんです。

――日本語では「かく」に多くの意味を持たせることができますが、英語ではドローイングとペインティングは異なります。Drawは線を引く意味で、Paintは絵を描く意味です。Draw には引き出すという意味合いが強いと思います。例えば、Draw the lineは線引きする、Drawは引き分け、そしてDrawerは引き出しという意味の英語です。「かく」と同時に「引き出す」という意味合いについてどうお考えですか?

鈴木:Paintが塗り重ねていく加算的な行為であるとすれば、Drawの語源の1つは痕跡を刻むという減算的な行為で、もう1つは糸を引っ張るとか引き出すという意味です。引き出すということは「ドローイング・オーケストラ」の活動の核とも言えるかもしれません。というのも、僕がそれぞれの「かき手」に期待しているのは、お互いのクリエイションを引き出し合い、交差させることだから。各々が1人のアーティストとして独自の世界があり、自分の道をしっかり進んできている「かき手」だからこそ、それらの道を交差させることに意義がある。そして、「ドローイング・オーケストラ」をきっかけに、これから進んでいく道が変化していくかもしれない。「かき手」の皆には、このイベントには失敗というものはなくて、アウトプットというよりインプットの機会なんだと伝えています。

――今回、第2回のセッションが開催されたのは3月12日。東日本大震災から10年経った翌日でした。こうした社会情勢ともつながりを持たせる意図はあったのでしょうか?

鈴木:オーケストラ開催の前日となる3月11日は、東日本大震災から10年の時間を噛み締めながら準備をしていました。もともとの経緯を話すと、かねて尊敬する友人であったアブデルカデール(・ベンチャマ)と僕との2人展を東京で開催する予定だったんです。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大によってアブデルカデールの来日が叶わなくなってしまいました。ならば、彼のいるフランス・モンペリエとオンラインでつないで2回目のドローイング・オーケストラをしたらどうだろうと思い、実現に至ったんです。その意味においても、アートのあり方は常に社会情勢や地球全体の環境とつながっていると言えます。僕は常々、両端が開いているチューブ状の線のことを考えていて。それは閉ざされた環境の中で完結するのではなく、離れている何かと何かを接続するものです。ドローイングは分断する線だけでなく、つなぐ線を生むこともできるんです。

大原:自分の意思で「形づくる」のではなく、自分でコントロールできないいろいろな状況が「形を成していく」という時があります。今回の「ドローイング・オーケストラ」も、そうした流れの中で、さまざまな「かき手」の作用とともに形が成されていったと言えるでしょう。自分で描くことができない状況に対して、その一部となれたことは非常に得難い経験でした。

――第2回を振り返っての所感や今後の展望についてお聞かせください。

大原:僕は第1回にも出ていたため、ヒラク君からの要望もあり「前回とは違うことをする」というチャレンジを課して第2回に臨みました。前回は手書き中心でしたが、今回はイラストレーターというソフトウェアでベジェ曲線を描いていって。また、後半では、「ペンドラム」と呼んでいるのですが、箱状のものをペンで叩いて打撃音を出すという、音へのアプローチも行いました。「ドローイング・オーケストラ」では音も重要な役割を担っていて、第2回は葛西敏彦さんに音響エンジニアをお願いしたんです。岸本さんによる映像ミックス、そして葛西さんによる独自のマイキングやPAによって、画面内にとどまらない空間と時間が描かれていくこと、テクニカルエンジニアも「かき手」であるという意識が、今回でさらに深まりました。

鈴木:「ドローイング・オーケストラ」には、目的がありません。大事なのは、「正解」にたどり着くことではなく、あくまでプロセスそのもの。予定調和を超えた奇跡のような瞬間を、みんなでワクワクしながら生み出し共有していくことが、おもしろいんです。最後、カデールが「スピリット」と書いたけど、本当に彼の魂がフランスから飛んできてあの会場にいたように感じました。既存の言葉だけでは決して届かない部分も含めた深いコミュニケーションを、「ドローイング」が可能にしたのだと僕は思っています。ディテールがありすぎてまだ明確に言語化できていない部分もあるんですが、第2回の「実験」で切り開かれた可能性をよくよく噛み締めて、次に向かっていきたいと思っています。

第2回「ドローイング・オーケストラ」参加アーティストたちの証言

「ドローイング・オーケストラ」は、どのような出来事だったのか。そこでは何が生み出され、「かき手」たちにどんなフィードバックをもたらしたのか。7名の「かき手」たちからコメントを寄せてもらった。

アブデルカデール・ベンチャマ(アーティスト)

この美しい機会に僕を呼んでくれて本当にありがとう。

海と距離を超えて、ドローイングによって君に会えたのは素晴らしかったよ。

本当に楽しんだし、この特別な、自由と想像の時間を共有することによって、喜びや、さまざまな感情を得た。

しかしちょっと短すぎた!!!「もうちょっと描きたい…!!!」って感じだった。

この驚くべき体験に、改めて感謝を伝えたい。

華雪(書家)

古代から続いてきた線を書く・描く・掻くといった身体行為をともなう表現は、字を書くための基礎であり、歴史だと捉えてきた。

今回ドローイングオーケストラに参加し、字を書く未満のこと――字の一画目を書くという意識で、普段とは異なる方法で線を〈かくこと〉を試すと、これまで意識してこなかった気づきがあった。

線を〈かくこと〉がなし得る幅広い表現力とそこにある身体性を観客の五感へ響かせようとするドローイングオーケストラは、まだまだ多くの可能性を秘めている場だと思っている。

中山晃子(アーティスト)

同じ四角形、画面の内部で遭遇する作家それぞれのドローイングは、混沌とするかと思いきや独自の交通ルールがあり、

跳ねて駆けるような線も、刻むような線も、互いの歩みを尊重しながら描き進めれば、だんだんと街が発展したり、季節が移り変わるような面白さがあった。

「書く」を統一することで、手書きかどうか、その場にいるかどうかによらない呼吸のリズムに作家らしさを感じ、またこうして光になって集合したいと思いました。

⻄野壮平(アーティスト)

当日のリハーサルから会場には独特な緊張感が漂っていて、

本番に近づくにつれ心拍数がどんどん早くなっていってることに自覚しながらもそれを楽しんでいる自分がいました。

こういった緊張感を得る体験から離れていたので本番では凄く興奮したし前回同様時間経過があっという間でした。

自分の感覚を研ぎ澄ませながら線を生み出しその線が他のアーティストから生まれる線と交わり交換、共感されていく時間は妙に愛おしかった。

村田峰紀(アーティスト)

線と線の重なりの余韻がまだ残る。

ドローイングの素材にテレビを使い、白い画面の上に墨やマーカーでかき、水をかけたり、拭き取ったりした。鈴木ヒラクのスコアによりマシンによる線を使うyang02 から私の身体性のある線に移行させ写真の現像手法を扱う西野壮平にドローイングの滲みで繋げた。現場のテンションが高まり続け、大原大次郎の低音と共に自身のスイッチをいれ液晶画面にボールペンで筆圧をかけ続けショートさせた。国産モニターは硬いと信じていましたが意外とすぐいってしまいました。

やんツー(アーティスト)

今回は共演者のパフォーマンスやドローイングに反応して装置たちがセッションしていくようなインタラクションを仕込んで臨みましたが、本番はあまり効果を発揮できず、次への課題としたいと思います。また今回は他の出演者のドローイングに見とれてしまう瞬間が多くありました。特にフランスにいるカデールさんとヒラクさんの距離を越えたセッションは感動的でした。またいつ声がかかってもいいように今から次回の準備しておこうと思います。ありがとうございました。

NAZE(アーティスト)

間合いと静かなアドレナリン。現場は書く居合術の稽古場みたいで興奮しっぱなしでした笑。共演者の手の動きと空気、観客の存在、ライブスクリーン、オンラインで繋がったカデールさんの流れるようなドローイング。今回はゲスト出演で他の方々より短い時間のセッションでしたが書き始めれば永遠に続くようなドローイングの変化と再生の世界に吸い込まれて気付けば永遠が一瞬で終わりました!ドローイング最高!って気分でした!

鈴木ヒラク

1978年生まれ。アーティスト。ドローイングと言語の関係性を主題に、平面・彫刻・映像・インスタレーション・パフォーマンスなどの制作活動を行う。環境に潜在する線的事象の発掘行為を通して、現代の時空間におけるドローイングの拡張性を探求している。2011-2012年アジアン・カルチュラル・カウンシルの助成によりアメリカに、2012-2013年公益財団法人ポーラ美術振興財団の助成によりドイツに滞在。これまでに金沢21世紀美術館 (石川、2009年)、森美術館 (東京、2010年)、ヴロツワフ建築美術館 (ポーランド、2015年)、銀川現代美術館 (中国、2016年)、MOCO Panacée (フランス、2019年)、東京都現代美術館 (東京、2019-2020年)など国内外の美術館で多数の展覧会に参加。2016年よりドローイング研究のためのプラットフォーム『Drawing Tube』を主宰。音楽家や詩人など異分野とのコレボレーションや、大規模なパブリックアートも数多く手がける。主な作品集に『GENGA』(2010年)、『SILVER MARKER―Drawing as Excavating』(2020年)などがある。

http://hirakusuzuki.com

Photo: Ooki Jingu

大原大次郎

1978年神奈川県生まれ。タイポグラフィを基軸とし、グラフィックデザイン、展覧会、ワークショップなどを通して、言葉や文字の知覚を探るプロジェクトを多数展開する。近年のプロジェクトに、重力を主題としたモビールのタイポグラフィ〈もじゅうりょく〉、ホンマタカシによる山岳写真と登山図を再構築した連作〈稜線〉、音楽家・蓮沼執太、イルリメと共に構成する音声記述パフォーマンス〈TypogRAPy〉などがある。受賞にJAGDA新人賞、東京TDC賞。

http://omomma.in

Photography Ryosuke Kikuchi

Special Thanks HARUKAITO by island