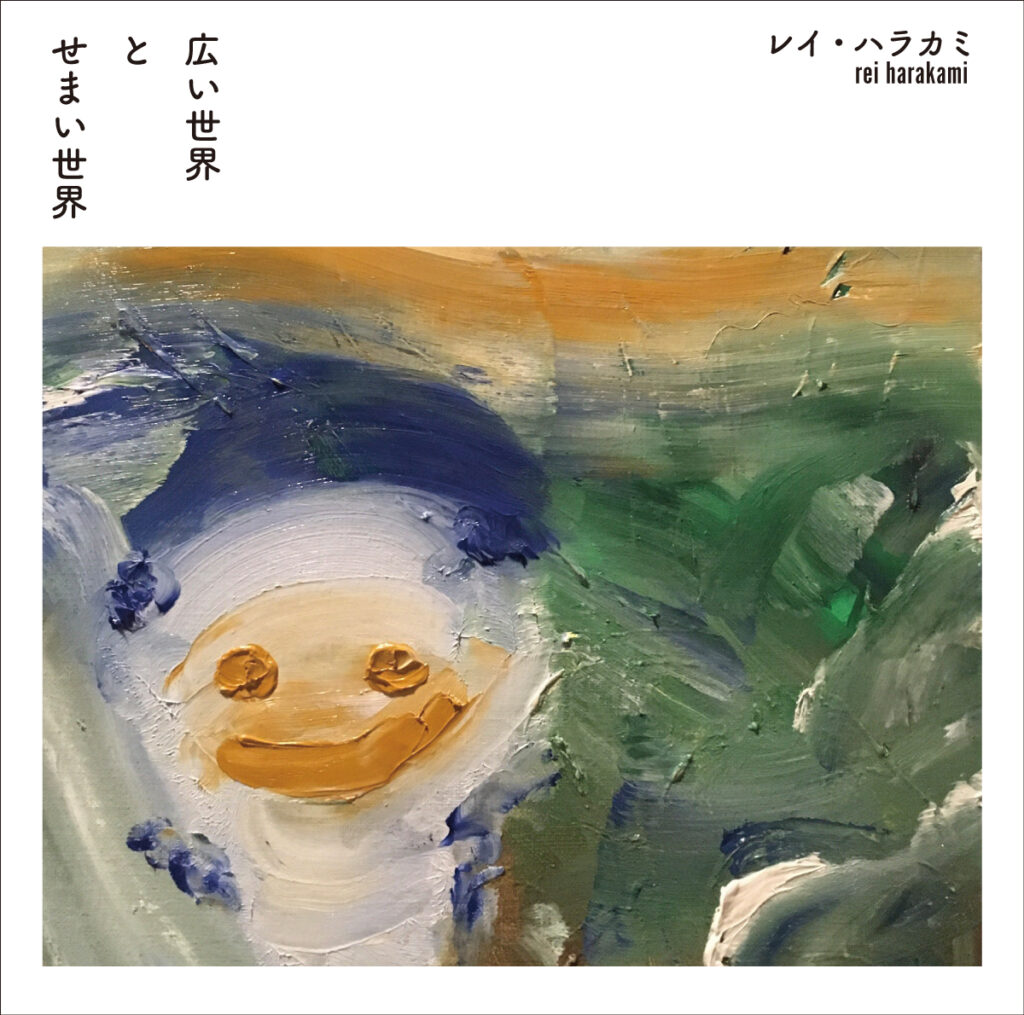

2011年に惜しまれつつ世を去った稀代の音楽家、レイ・ハラカミ。生前に紡ぎあげた音楽が今なお広く聴き継がれる彼の幻のカセットテープ音源『広い世界』(1991年)と『せまい世界 rei harakami selected works 1991〜1993』(1993年)が、リマスタリングされ昨年12月に『広い世界 と せまい世界』として、再び世に送り出された。

今作のリリースに寄せて、レイ・ハラカミの歩みを始まりから改めて見つめ直すべく、全3回の短期連載企画を実施。第1回は、レイ・ハラカミの学生時代の先輩でありその後も長きにわたる交流を持ち続けた映像作家・由良泰人のインタビューをお届けする。キャリアの始まりにおいて、レイ・ハラカミがどのような思いで音を紡いでいたのか。映像作家=原神玲は、いかにして音楽家=レイ・ハラカミとなったのか。京都に住む由良に、ZOOMで話を聞いた。

※本インタビューに際しては、『ユリイカ』2021年6月号「特集=レイ・ハラカミ」(青土社)に多くを参考にさせていただいた(藤川)。

アナログ志向だったレイ・ハラカミがコンピューターと出会った時のこと

――由良さんは京都芸術短期大学映像コース在学中にハラカミさんと出会ったとのことですが、最初の印象を教えてください。

由良泰人(以下、由良):ある先輩の作品制作の手伝いで、原神と一緒になったんです。彼が2年生くらいの時で、僕が効果音を作る音響、原神は単純にスタッフとして手伝っていたんだと思います。印象で言えば、非常に生意気なやつ。言いたいことははっきり言うので、不平不満もすぐに口に出していました。でもそれはただ「やりたくない」ということではなく、「これは間違っている」とか「こうすれば効率的になる」ということを物怖じせず発言する感じで。それは晩年まで変わってないのかなと思いますね。でも当時は20歳くらいでしたから、生意気だなって思っていました(笑)。

――最初に会った時、親密な関係になるという予感はありましたか?

由良:いや、全くないですね(笑)。何人かで飲みに行ったり、打ち上げで同席したりすることはありました。ただ彼は気が付けば僕の部屋に突然やってきたり、僕がバイトから戻ってくるのをずっとアパートの前で待っていたりとかしていたんですよ(笑)。

――その後、週3で飲みに行くほどの仲になったそうですが、ハラカミさんと意気投合されたきっかけは?

由良:当時、学生の中で自分の映像に自分で音をつけていたのが、少なくとも知っている範囲では僕と彼だけで。僕はコンピューター、彼はカセットでアナログ寄りな感じで音を作っていました。原神は「コンピューターは嫌い」と言って、どちらかと言うとアドリブみたいなところを大事にしていたので、コンピューターの決まりきった形での演奏や再現には興味がないという感じでした。ただ、よく僕の部屋に一升瓶を持って勝手に乱入してきていましたが、その時、当時僕が使っていたローランドのシーケンサーMC-500や音源の機材を見て半分馬鹿にしながら「どうやるの?」と言うので使い方を教えたら、適当に何かを作って遊んでました。しばらく熱中して「こういう時にはどうやったらいいの」と聞いてきて、今思うとわりと複雑なことをその時もしていた気はするんですけど、ある程度したら「わかった!」となってあとはもう酒を飲んで酔い潰れていく、という感じ(笑)。僕が何かきっかけを作ったとかではないのですが、なんとなく忌み嫌っていたものに触れて、ちょっと親近感が持てたような感じなのかなとは思いますね。使いようによってはおもしろいな、とか。それが確か『広い世界』が出たあとだったので、それぐらいがわりとしゃべるようになった頃かもしれないです。

――なるほど。コンピューターがきっかけだったんですね。

由良:その頃、彼らの学年で映像の展覧会をしていて、そこで『広い世界』のテープを販売していたんです。僕も展覧会に遊びに行ったのですが、彼に「テープを買ってください」と言われて買った記憶がありますね。先日、その展覧会が行われたギャラリーに用があって訪ねた際、ちょうど原神の話になって、ギャラリーの方もテープを持ってました(笑)。そのテープの数は相当少ないはずですよ。20本くらいしか作ってないと思います。すべて手作りでダビングして一生懸命作っていたみたいなので。

彼はイラストとかも書いていたので、当時コンビニのカラープリントが使えるようになったコピー機で展覧会などのチラシを制作していました。ただ、普通の使い方ではなくて、わざわざイラストを小さく描いて、コピー機で拡大してわざと画質を荒くするとか、エフェクトとして使っていましたね。彼はそういうのが好きみたいで「既存のものをいかに使って加工していくのか」みたいなことは、音でも映像でも同じようにやっていました。

――当時、ハラカミさんはどのような映像を制作していたんですか?

由良:初期はアニメーションを主に作っていました。今回の『広い世界 と せまい世界』にも入っていますけど、「イスデタビ」という曲ももともとは友達を椅子に座らせて、座ったまま移動していくような作品なんですけど、それに使われた曲です。後期は物語や映画の構造を再構築するような実験的な作品を作っていました。

――映像制作で言うと、ハラカミさんは1995年に制作した「ヴォワイアン」を最後に残し、音楽家へ転身されました。同業の先輩という視点から、映像作家としてのハラカミさんに感じていたことはありますか?

由良:周りの中ではとりあえず一番おもしろいなと思っていました。僕はずっと意識していましたし、たぶんですけど向こうも僕のことを意識していた感じはします。お互い面と向かって言わないですけど、僕はこれで原神を黙らしてやるみたいな気持ちで作品を作っていたし、向こうも僕に挑戦するような感じはありましたね。なので、僕の作品の出来が悪い時は無茶苦茶言われますけどね(笑)。意識しているとかは言わないんですけど、お互いできあがったものに対しての評価は飲みながらなんだかんだと言ってましたね。僕の学生時代を振り返ると、彼がいてくれたことはすごく大きかったなと思います。

映像作家=原神玲が音楽家=レイ・ハラカミへと向かう過程の貴重なドキュメント

――昨年末に、『広い世界』(1991年)と『せまい世界 rei harakami selected works 1991〜1993』(1993年)がリマスタリングされリリースされました。当時はまだ「音楽家レイ・ハラカミ」となる前ですが、ハラカミさんはどういうスタンスで音楽を制作されていたのでしょうか?

由良:この頃、彼は人の映像作品に音楽をつけるような活動をしていましたね。『せまい世界』の収録曲もほとんどそうで、基本は人の映像作品のサウンドトラックとして作曲されたものだと思います。原神が音楽を器用に作るということもあって、同級生から音楽作ってよと頼まれ始めて。人の作品のイメージがまずあって、映像があって、そこにどういう音をつけていくかということをやっていた。言わば、クライアントワークの始まりという感じですかね。

――なるほど。

由良:その頃、僕は大学で技術スタッフとして働いていたのですが、新しくできる映像制作・音響制作用の施設に導入する機材やソフトウエアの選定に関わることになって、Macとシーケンサーソフト「イージービジョン」、ローランドの音源モジュール「SC-55」(編集部注:レイ・ハラカミは本機材の後継モデル「SC-88 PRO」を晩年まで愛用することになる)をセットで入れたんです。そこから、原神は授業でそれらの使い方を学んでいって。彼のコンピューターを使った音楽制作はその時に始まったんだと思います。『せまい世界』のほうに収録されている「くじらやろうのテーマ」は盛大に「SC-55」を使って作っています。

――今作には、ベースとギターで音楽を作られていた原神玲さんが、後のエレクトロミュージックを作っていくレイ・ハラカミさんに向かっていく過程が収められているのですね。ある意味で、レイ・ハラカミの始まりというか……。

由良:そうですね、『せまい世界』っていうのは「始まり」のテープかもしれない。『広い世界』はその前の世界で、その後の世界が『せまい世界』になりますね。

――ハラカミさんが変わっていく過程をどのように感じていましたか?

由良:このカセットを作る前、原神はコンピューターミュージックやテクノ系の打ち込みの音楽をとにかく嫌っていたんですよ。それが、一気にそこにのめり込んでいったので「変わったなー」とは思っていましたけどね。テープに一発録りができるようになるとダビングの回数が少なくなるので、音質的にもクリアになっていて、音がグッと良くなっていきました。ただ、原神は音が良くなりすぎるのも嫌いなので、あえて音質を「汚す」ようなことをやってみたりしていましたね。

――ハラカミさんが、コンピューター音楽にのめり込んだ理由を由良さんはどうお考えですか?

由良:たぶん、いろんな細かなニュアンスがコンピューターで表現できるということに気付いたのが1つ。あと、その辺りから彼はポリリズムにはまっていくんですが、自分の曲でそれをやる時に、演奏するよりもコンピューターのほうが便利だと気付いたのかなという気はしますけどね。

――両作品に収録される楽曲は、レイ・ハラカミ以降の作品にはない生々しいフィジカリティや、ブルースロックやフォーク、即興のようなピアノ音色の演奏、コラージュなど雑多な音楽性が印象的です。最初に聴いた時に、由良さんはどんなことを感じましたか?

由良:こういう音を作るのは珍しいなと。バンドサウンドでもなく打ち込み系でもなく、わかりやすい曲でもなく独特の浮遊感があって、おもしろいなと思って聴いていましたね。ただ、売れるとは思ってなかったですけど(笑)。音の多彩さに関して言うと、バックグラウンドにあるいろいろな音楽が原神の中でミックスされて、アウトプットされていたんでしょうね。でも、彼は影響を受けている音楽とかは絶対に口にしなかったですけどね(笑)。

風化することのないレイ・ハラカミの「世界」

――多くのリスナーは、今回の2作品を「レイ・ハラカミの音楽」の作品を経たあとに新しく聴くことになるわけですが、由良さんとして、今、改めて「原神玲の音楽」を聴いた時に思うこと、現在のご視点から感じることはありますか?

由良:こういう作品があったから、後のレイ・ハラカミがいたんだなと、いろいろな意味で思います。突然、あんなのは出てこないですし、このテープの前にも原神はいるわけで、そういうところは地続きなんだとは思いますね。この『せまい世界』が出たあとくらいから、いろいろな人から原神へ依頼がくるようになって。そこから、音楽がちゃんとした仕事になっていくんですけど、その頃、彼の中ではまだ映像作家でありたいという思いが強くて、非常に悩んでいましたね。ある時、「音楽でこれだけいろんな人に褒めてもらえて依頼も来るんだから、それを本業にしてもいいんじゃない?」と言ったこともあったんです。それから2週間後くらいに、原神から「デビューすることが決まった!」と連絡があって。良かったな、と。原神としては、最後に映像のほうでけじめをつけたいというのもあって、「ヴォワイアン」(1995年)を制作し、映像作家としての道を締めくくったんだとは思います。

――レイ・ハラカミさんの音楽は、国境も時間も超え、今なお聴き継がれています。その理由、ハラカミさんの音楽の魅力とは何だと思いますか?

由良:それはたまに考えることがあって。映像制作している時からそうなんですけど、「世間にないものを作っていたから」ということなのかなと。シーンに迎合したりカテゴライズされたりするのを嫌って、自分がやりたいことをオリジナルな方法論で作っていたということだと思うんです。だって、どの曲も原神の曲ってすぐにわかるじゃないですか。もう新しい曲は出てこないですけど、聴けば「原神かな」ってパッとわかるぐらいオリジナリティのあるものができあがっていた。それは決して風化しないでしょうね。僕もたまに今でも聴くんですけど、「懐かしい」という感覚はありません。彼の音楽には独自の世界観があった。そしてそれは、『広い世界』と『せまい世界』を始まりとして生まれてきたんだと思います。今の流行に合わせていろいろなテクニックを使って曲を作る人もいますけど、そういうところと関係なく作っていたので、それは10年経とうが100年経とうが変わらない。時代を感じる楽曲でも音でもなく、古びないし、今でも普通に聴けてしまうんだと思います。

由良泰人

1991年ごろより個人映像の制作を始める。京都、東京などの日本を中心にヨーロッパやアジア地域など海外でも作品発表を行う。映像作品以外にもインスタレーション作品の発表、コラボレーションでの制作、コンピューター技術書やデザイン入門書の執筆、3DCGアニメーション制作など多岐にわたる活動をしている。現在、大阪電気通信大学で映像制作の指導を行う。

龍谷大学非常勤講師。映像公募上映展VIDEO PARTY主宰。映像専門ギャラリーLumen galleryプログラムディレクター。京都国際学生映画祭企画検討委員。

www.yurayas.net

レイ・ハラカミ『広い世界 と せまい世界』(rings、2021/12/29)

https://www.ringstokyo.com/rei-harakami-hiroisekaisemaisekai

Construction Syunsuke Sasatani