『WKW4K ウォン・カーウァイ4K 5作品』が好評で、日本全国の劇場で公開中だ。ウォン・カーウァイ監督は現代アジア映画の巨匠であり、現在、活躍中の映画監督達に与えた影響も大きい。今回はそんなウォン・カーウァイ監督の影響を受けた監督達による、「ウォン・カーウァイ以後」のアジア映画にフォーカスする。

『WKW4K ウォン・カーウァイ4K 5作品』予告編

世界の映画に影響を与えた偉人の1人、ウォン・カーウァイ

第89回「アカデミー賞」最優秀作品賞『ムーンライト』(2016)のバリー・ジェンキンス監督が、ウォン・カーウァイ作品に対する愛について、熱く語った動画「影響下:ウォン・カーウァイのバリー・ジェンキンス」を、ウォン・カーウァイ監督の7作品を収めたBOXセット『WORLD OF WONG KAR WAI』を販売しているクライテリオン社が公開している。

「影響下:ウォン・カーウァイのバリー・ジェンキンス」

香港は、世界の映画に影響を与えた偉人を多く生み出した“映画の都”なのだが、その中でも、大きな影響を与えた偉人はやはり、アクション映画を根底から革新したブルース・リーで、その次がウォン・カーウァイ監督ではないだろうか。

ブルース・リーが世界のアクション映画をブルース・リー以前・以後と革新したように、ウォン・カーウァイも恋愛と官能の映画史に、ウォン・カーウァイ以前・以後の変革をもたらした。その成果の1つが、この映画『ムーンライト』であろう。

そこで、今回は『ムーンライト』と並ぶ、「ウォン・カーウァイ以後」のアジア映画と監督達を取り上げることで、スタイリッシュな実験家ウォン・カーウァイ作品の影響を考察しつつ、その作品の魅力も浮かび上がらせてみたい。

ウォン・カーウァイ監督プロデュース作品の難しさ

本題に入る前に、まずウォン・カーウァイ監督プロデュース作品に言及しておきたい。

近年のプロデュース作品としては、ペマ・ツェテン監督作品『轢き殺された羊』(2018)とバズ・プーンピリヤ(ナタウット・プーンピリヤ)監督作品『プアン/友だちと呼ばせて』(2021)がある。特に『プアン/友だちと呼ばせて』は、この夏に日本でも劇場公開され、映画『女神の継承』と一緒に、本連載でも取り上げようかと考えていたのだが、個人的には『女神の継承』、バス監督の前作『バッド・ジーニアス 危険な天才たち』(2017)ほどハマらず、結局、取り上げなかった。

『プアン』には、ウォン・カーウァイの長編監督デビュー作品『いますぐ抱きしめたい』(1988)から長編第2作『欲望の翼』(1990)のような想定外の大化けを期待していたのだが、ふたを開けてみれば、ウォン・カーウァイ作品でもピンと来なかった『マイ・ブルーベリー・ナイツ』(2007)のようだった。カーウァイ監督とバズ監督のコラボに、期待し過ぎたのかもしれない。『轢き殺された羊』にしても、日本で劇場公開された『羊飼いと風船』(2019)のほうが個人的には心に染みたので、ウォン・カーウァイのプロデュース作品だからといって、うまくいくとは限らず、むしろプロデューサーの我の強さが、監督の持ち味を妨げる可能性もありえる。これも映画作りの難しさではないだろうか。

ちなみに、前回取り上げた、韓国のナ・ホンジン監督が原案・プロデューサーである『女神の継承』は、先日発表されたタイでもっとも権威のある映画賞で、タイ版アカデミー賞ともいわれる「スパンナホン賞」第30回で、13冠を獲得した。そして『バッド・ジーニアス』も、かつて第27回「スパンナホン賞」で12冠を獲得している。そう考えると、ナ・ホンジン監督のほうがプロデューサーに向いているのかもしれない。

中国の超新星ビー・ガン監督作品『ロングデイズ・ジャーニー この夜の涯てへ』

ビー・ガン監督 『ロングデイズ・ジャーニー この夜の涯てへ』(2018)予告編

「ウォン・カーウァイ以後」を感じさせるアジア映画として、最初に思い浮かぶ作品は、中国のビー・ガン監督による『ロングデイズ・ジャーニー この夜の涯てへ』(2018)だ。バス監督にも期待した、『欲望の翼』のような想定外の大化けを、ビー・ガンは『凱里ブルース』(2015)から長編第2作『ロングデイズ・ジャーニー この夜の涯てへ』で見事に成し遂げた。ビー・ガンは、1989年生まれなので、1958年生まれのウォン・カーウァイが『欲望の翼』を完成させた年齢よりも少し若い30歳前に、『ロングデイズ・ジャーニー』を完成させている。また、ビー・ガンとほぼ同世代である、本連載vol.8で取り上げた、「ベトナムのインディペンデント映画黄金世代、1990年世代」の多くが、長編監督デビュー作の成功後、現在、長編第2作の製作途中であることを考慮しても、その早熟さに恐れ入る。彼が世界の若手監督のトップランナーの1人であることは疑うまでもない。

『ロングデイズ・ジャーニー この夜の涯てへ』のオフィシャルサイトに掲載された、あらすじは以下の通り。

「それは夢なのか、現実なのか──形のない記憶という名の愛の残像を道標に、忘れがたい女の面影を追う男。彼がたどり着いた場所とは……。父親の死を機に、12年ぶりに故郷へ帰ってきた男。彼はその地で、若くしてマフィアに殺害された幼馴染みや、自分を捨てて養蜂家の男と駆け落ちした母親の記憶のかけらを拾い集めるように、想い出の街を彷徨っていた」。

情報を補足すると、12年ぶりの故郷とは、監督の故郷でもある中国南部の町、貴州省凱里。長編デビュー作『凱里ブルース』の舞台でもある。つまり、彼は故郷の街を継続して、舞台にしている。そして、この作品で、忘れがたい女、ファム・ファタールを演じるのはアン・リー監督作品『ラスト、コーション』(2007)で映画デビューし、トニー・レオンと共演した俳優、タン・ウェイである。

ウォン・カーウァイの香港映画は、香港の「街角」と「忘れがたい女」を巡る映画だったが、『ロングデイズ・ジャーニー』も凱里と架空の街「ダンマイ」の「街角」と「忘れがたい女」を巡る映画で共通している。ウォン・カーウァイ作品のユニークな点は、先鋭的なアートフィルムでありつつ、きら星のごとく輝くスター映画の側面も兼ね備えている点にある。アートフィルムとスター映画の幸せな融合、その相乗効果により、香港の街角と、マギー・チャン、レスリー・チャン、そして、トニー・レオンなどといったスターの永遠不滅の姿をフィルムに封じ込めて、観客の記憶にも鮮烈に刻み込む。すなわち、ウォン・カーウァイ作品、そして、その影響を受けた「カーウァイ以後」の作品とは、アートフィルムとスター映画の双方向からスタイリッシュさを極めることの相乗効果で、「街角」と「スター」の一瞬の輝きをフィルムと観客の記憶に刻み込む作品であると言えるだろう。

そして、ウォン・カーウァイ作品同様に『ロングデイズ・ジャーニー』は、凱里と架空の街「ダンマイ」の街角、そして、タン・ウェイの姿を観客に刻み込んでくる。『欲望の翼』のシーンが有名だが、ウォン・カーウァイ作品には時計がよく出てくる。時計は「忘れない」一瞬、刹那と関連していて、この時計は『ロングデイズ・ジャーニー』にも継承されている。『ロングデイズ・ジャーニー』の原題である『地球最后的夜晩』も、時間を意識したタイトルだ。また『ロングデイズ・ジャーニー』には、ウォン・カーウァイ作品の照明監督ウォン・チーミンも参加していて、室内や夜のシーンで存分に腕を振るっている。

ビー・ガン監督が鬼才と呼ばれる所以は、架空の街「ダンマイ」の「街角」を観客の記憶に鮮烈に刻み込むために、「後半60分間 驚異の3D・ワンシークエンスショット」を大胆に導入した点にある。『花様年華』は人の後ろ姿が、観客に表情が見えない故に、逆に美しい映画だが、『ロングデイズ・ジャーニー』も後半、ワンシークエンスショットで、主人公の後ろ姿、そして「忘れがたい女」とゲーム機の前で再会した時、後ろ姿である湯唯の顔が見えるまでの数分間のサスペンスを生み出す。『ロングデイズ・ジャーニー』はあえて、『花様年華』に影響を受けた監督がやりがちな、テーマ曲にスローモーションの映像を重ねる、ウォン・カーウァイ監督の代名詞とも言える技法を禁じて、ワンシークエンスショットを導入することで、先行きの不透明さ、宙吊りのサスペンス、そして、夢幻のような「ダンマイ」の浮遊感を創り出す実験に挑戦している。

この『ロングデイズ・ジャーニー』は、タン・ウェイを銀幕デビュー作『ラスト、コーション』の新人俳優からスターへと脱皮させるきっかけを生み出した。実際、タン・ウェイは、第75回「カンヌ国際映画祭」監督賞受賞作にして、韓国のパク・チャヌク監督の新作『別れる決心』(2022)においても、ファム・ファタールを演じていて、アジア映画で「忘れがたい女」を演じるスターは現在、マギー・チャンからタン・ウェイに継承されたと言ってもいいだろう。

パク・チャヌク監督『別れる決心』(2022)予告編

ちなみに、最近、ビー・ガン監督の短編作品『金剛経』(2012)、『秘密金魚』(2016)は、イメージフォーラム・フェスティバル2022の「G5 目覚ましきデビュー作1」にて、そして、新作短編『壊れた太陽の心』(2022)は「E 東アジア・エクスペリメンタル・コンペティション5」にて上映されている。『壊れた太陽の心』はリアリーライクフィルムズが配給予定だ。

ビー・ガン監督『壊れた太陽の心』(2022)予告編

『ロングデイズ・ジャーニー』と同年に創られた、ベトナム レオン・レ監督『ソン・ランの響き』

次に「ウォン・カーウァイ以後」のアジア映画で浮かぶ作品は、ベトナム・サイゴンが舞台になったレオン・レ監督作品『ソン・ランの響き』(2018)だ。『ムーンライト』から2年後、2018年はウォン・カーウァイ以後にとって当たり年だったと言えるかもしれない。

レオン・レ監督『ソン・ランの響き』(2018)予告編

物語は以下の通りである。長いのでオフィシャルサイトから一部だけ、引用する。

「1980年代、サイゴン(現・ホーチミン市)。ユン(リエン・ビン・ファット)は借金の取り立てを生業とし、返済が遅れた客には暴力もいとわず、周りから“雷のユン兄貴”と恐れられていた。ある日、ユンはカイルオンの劇場に借金の取り立てに行く。団長が『支払えない」と言うと、舞台衣装にガソリンをかけ燃やそうとするユン。止めに入る劇団の若きスターリン・フン(アイザック)。彼は自らの腕時計と金の鎖を差し出すが、ユンは受け取らず無言のまま立ち去る。翌日の夜、ユンはカイルオンの芝居を見る。演目は『ミー・チャウとチョン・トゥイー』。敵対する国の王子と王女が、婚姻の契を結ぶが、戦に巻き込まれ引き裂かれる悲恋物語だ。主役のチョン・トゥイーを演じるリン・フンの妖しい美貌と歌声に魅せられるユン」。

補足すると、カイルオンとはベトナム南部の大衆歌舞劇の1つであり、いわばベトナム版のオペラである。『ソン・ランの響き』は、中国「第5世代」のチェン・カイコー監督、レスリー・チャン主演作品『さらば、わが愛/覇王別姫』(1993)を、もしウォン・カーウァイ監督がサイゴンに置き換えて監督したらという「IF」を感じさせる、ベトナム映画のニュースタンダードだ。

『ソン・ランの響き』以前のサイゴンを舞台にした映画は大きく3つに分けられて、1つはトラン・アン・ユン監督作品『青いパパイヤの香り』(1993)での、パリ郊外のセットの中で再現された「人工楽園サイゴン」(1)。2つ目は、こちらもトラン・アン・ユン監督でトニー・レオン出演作『シクロ』(1996)での、性と暴力が強調された「ノワール都市サイゴン」(2)。3つ目は、ベトナムのコメディ映画で陽気な「下町サイゴン」(3)の3つになる。そこに3作品のそれぞれの顔を持ちつつ、美しく、はかない街角を持つ「サイゴン」を新たに観客に展示したのが『ソン・ランの響き』だった。

この状況は、ウォン・カーウァイ監督デビュー以前の香港映画と似ているのかもしれない。ウォン・カーウァイ監督の長編デビュー作品『いますぐ抱きしめたい』は、『青いパパイヤの香り』の「ノワール都市」香港から抜けきれておらず、ウォン・カーウァイ作品において、(1)〜(3)のそれぞれの顔を持ちつつ、美しくはかない街角を持つ「香港」を展示できたのは『欲望の翼』以降だと考える。

『ソン・ランの響き』は、ウォン・カーウァイ監督作品の中でも特に『欲望の翼』の影響が強い。先ほどウォン・カーウァイ監督による香港映画は、香港の「街角」と「忘れがたい女」を巡る映画だと書いたが、『欲望の翼』のレスリー・チャン演じるヨディにとって、「忘れがたい女」とは実の母親で、後半、ヨディは彼女に会いにフィリピンに渡る。『ソン・ランの響き』の主人公ユンにとっても「忘れがたい女」は、子どもの時、自分と父を捨てた母親である。ただし、ユンの場合、のちに「運命の男」として、劇団の若きスターのリン・フンの存在がじょじょに大きくなっていく。『ソン・ランの響き』は、もし『欲望の翼』のレスリー・チャン演じるヨディが、『さらば、わが愛/覇王別姫』のレスリー・チャン演じる程蝶衣(小豆子)ともし出会ったらという実験、レスリー・チャンとレスリー・チャンの出会いともいえなくもない。小豆子も実の母親に捨てられた境遇だった。

『ソン・ランの響き』のYouTubeチャンネルには、「削除シーン」の動画が4本公開されていて、それらすべて、ユンの母親に関するシーンである。ここから、現行の『ソン・ランの響き』は母親のシーンはかなり削除されていることがわかるだろう。

削除理由として、ベトナムの国をも捨てて、国外に脱出した母親(おそらくボートピープル)を監督の意図通りに、ベトナムの検閲制度下で好意的に掘り下げて描くのは難しかったことが推測できる。レオン・レ監督は、ユンの母親への忘れがたさを演出するのに、ウォン・カーウァイ監督もやっていない技法を新たに実験した。

その技法とは、ユンのガールフレンド役に、ユンの母親を演じた俳優、キエウ・トリンの実の娘である俳優、タイン・トゥを配役したのだ。日本に置き換えるなら、母親を富司純子、ガールフレンドを寺島しのぶに配役したと言えばいいだろうか。つまり、ユンの母親とユンのガールフレンドの俳優2人は実の母娘なので、似ているわけで、ユンはガールフレンドにも、母親の影を追っていることが配役で明らかになる。

ウォン・カーウァイ作品の特徴として、アートフィルムとスター映画の幸せな融合と書いたが、『ソン・ランの響き』もスター映画の側面があり、特に新人俳優だったリエン・ビン・ファットをスターに押し上げた。そして彼は本連載vol.5で取り上げた、リム・カーワイ監督作品『COME & GO カム・アンド・ゴー』に出演を果たす。ちなみに、この作品もビー・ガン監督作品と同じく、リアリーライクフィルムズ配給だった。幸い『ソン・ランの響き』は、10月12日からAmazonプライム・ビデオで見放題配信が開始されるとのことだ。

「ウォン・カーウァイとアピチャッポン・ウィーラセタクンの出会い」

最後に日本未公開作品で、「衝撃的な政治ドラマにおける、ウォン・カーウァイとアピチャッポン・ウィーラセタクンの出会い」と『バラエティ』紙のレビューで評された作品を紹介したい。

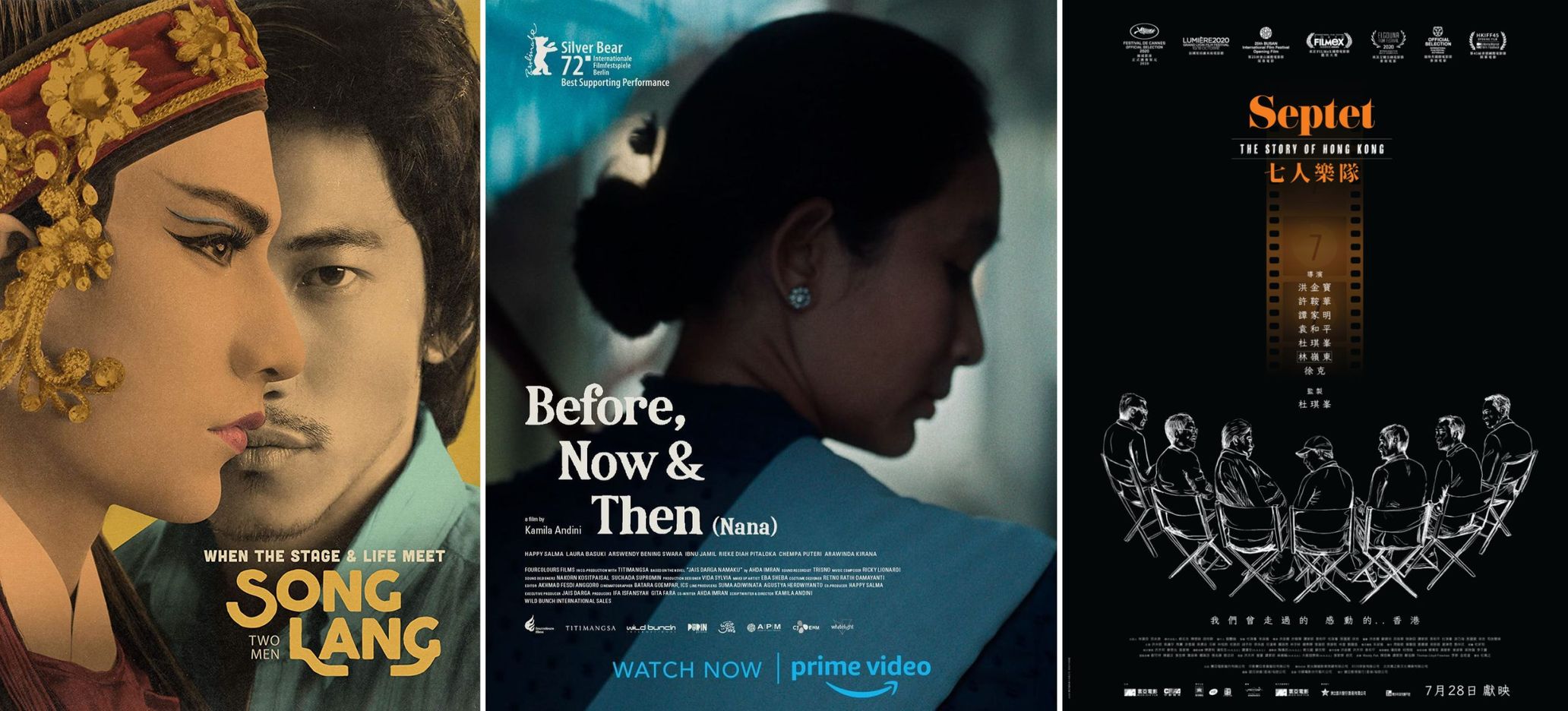

本連載vol.11「アジアの女性監督考」にて、日本での劇場公開を期待したいと述べたのは、映画『ユニ』(2021)のカミラ・アンディニ監督の新作『Before, Now & Then’ (Nana)』(2022)だ。女性監督による、「ウォン・カーウァイ以後」の作品として新鮮だった。

この作品は、第23回「東京フィルメックス」(10月29日〜11月5日)特別招待作品部門で、『「ナナ」 Before, Now and Then』という邦題で、上映されることが決まった。

「東京フィルメックス」の解説から引用すると、

「1960年代のインドネシアで紛争に巻き込まれ、親族や家族を失ったナナが、思いがけない友情を通して自分自身を解放し、自由な人生を再び希求し始める姿を描くカミラ・アンディニの長編第4作。ベルリン映画祭コンペティション部門でワールドプレミア上映され、銀熊賞(最優秀助演賞)を受賞した」。

カミラ・アンディニ監督『Before, Now & Then’ (Nana)』(2022)予告編

詳しい解説は避けるが、ウォン・カーウァイ監督作品の中でも映画『花様年華』の影響が大きいと推測している。その根拠としては、第1に、女性主人公による、「忘れがたい男」の映画である点。第2に、「人の後ろ姿が、観客に表情が見えない故に、逆に美しい映画」である点。第3に、『花様年華』はトニー・レオンとマギー・チャンのお互いの部屋を中心に映画が進んでいったが、同様に『Before, Now & Then’ (Nana)』は、主人公が暮らす森の中の邸宅を中心に映画が進む点。そして『花様年華』が、1962年~1966年までの時代を扱っているが、『Before, Now & Then’ (Nana)』では途中、ラジオで1966年のインドネシアのスカルノ大統領からスハルト将軍への権限移譲が放送されるシーンが挿入されるので、同時代を扱った映画であることが判明する。もっとも、このシーンに関しては、『花様年華』よりも続編『2046』における1967年の香港六七暴動シーンの影響かもしれない。

「スタイリッシュな実験家」先達の2人、マヌエル・プイグとパトリック・タム

以上、「ウォン・カーウァイ以後」のアジア映画と監督達を取り上げて、ウォン・カーウァイ作品の影響について書いてきた。

ウォン・カーウァイ以後とは、自分なりに整理すると、(1)美しく、はかない街角の発見、(2)アートフィルムとスター映画の幸せな融合、(3)忘却に逆らうように、街やスターの一瞬の輝きを観客の記憶に刻み込む意志、そのための大胆な技法(実験)だろうか。この特徴を並べると、『欲望の翼』『ブエノスアイレス』にインスパイアをもたらした、「スタイリッシュな実験家」作家マヌエル・プイグの影響を感じる。この本は、映画監督ウォン・カーウァイが『ブエノスアイレス』を撮るきっかけを得た本としても興味深い。

ブエノスアイレスからイタリアへ留学、ローマの映画撮影所チネチッタで映画監督・脚本家を目指していた、シネフィル作家マヌエル・プイグからウォン・カーウァイへ、そして、今回、取り上げた映画人達に、「スタイリッシュな実験家」のミームが世界中を伝播していると考えると、「この世界も捨てたもんじゃない」と愉快な気持ちになる。

さらに、今回のコラムを締めくくるにあたり、ウォン・カーウァイ監督に影響を与えた、もう1人の「スタイリッシュな実験家」、先達についても触れて終わりにしたい。

その人の名はパトリック・タムで、彼が監督した映画『最後勝利』(1987)の脚本をウォン・カーウァイが執筆し、ウォン・カーウァイが監督、脚本を手掛けた『欲望の翼』の編集をパトリック・タムが担当していて、ウォン・カーウァイの師匠にあたる。パトリック・タムは香港が生んだ、もう1人の「スタイリッシュな実験家」、ジョニー・トー監督の傑作『エレクション』(2005)の編集も担当していて、2人の「スタイリッシュな実験家」をつなぐキーパーソンでもある。編集のみならずパトリック・タムは、監督としても香港新潮流が生んだ鬼才で、作品も古びず、新しい。むしろ、時代よりも早過ぎたのかもしれない。そんな鬼才の一端を知るきっかけとして、幸い、彼の新作短編『別れの夜』を含む、香港の巨匠7人が集結したオムニバス映画『七人樂隊』(2020)が10月7日から劇場公開が始まる。

『七人樂隊』(2020)予告編

願わくは、ウォン・カーウァイの次に、パトリック・タムのリバイバルのきっかけになることを期待している。