-

更新一時停止のお知らせ

「TOKION」が2月29日で更新を一時停止する。 -

ララージやフィル・ラネリンら錚々たる面々が集結 LA音楽家のジェシー・ピーターソンがカルロス・ニーニョとスタートさせたターン・オン…

LA拠点の音楽家ジェシー・ピーターソンを中心とするコレクティヴ、ターン・オン・ザ・サンライトの新作『Ocean Garden』が3月20日にCD/LP/デジタルで世界同時リリースとなる。 -

ベルリンに広がるリスニングバー Vol.3 Unkompress × 『Records Culture Magazine』対談

ベルリンのリスニングバーを紹介する連載企画。第3回は「Unkompress」オーナーのケヴィン・ロドリゲスと『レコード カルチャー マガジン』編集長のカール・ヘンケルによる対談。 -

連載ショートストーリー:菊池良「きみはユメを見ている」第7夜

作家・ライターの菊池良による「ユメ落ち」をテーマとしたショートストーリー。現代版『夢十夜』とでも言うべき掌編の第7夜、時間の合わない時計が並ぶ不思議な時計屋に入った「きみ」を待つものとは。 -

ルース・アサワ——線が彫刻になるとき

昨年からホイットニー美術館にて回顧展が開催されていた日系2世のアメリカ人アーティスト、ルース・アサワ。大きな功績にもかかわらず日本では知名度の低いアーティストの作家性を育んだルーツを探り、複数の次元を横断する彼女の作品を改めて考える。 -

学ぶのに遅すぎることなんかないのだ:工藤キキのステディライフ最終回

工藤キキがコロナ禍で見出した、ニューヨークとコネチカットのデュアルライフ。連載最終回。 -

誰もが楽しめるオープンスペースとしてのアート ステファン・マルクス インタヴュー -後編-

ファインアートからコマーシャルの分野まで多面的に活躍してきたステファン・マルクスへのインタヴュー後編。 -

抑圧から自由になるために:Kassa OverallとTomoki Sandersが語る『ANIMALS』、アフリカン・ディアスポ…

ドラマー/プロデューサー/ビートメイカー/MCとして先鋭的な作品作りを続けるKassa Overallとマルチ・インストゥルメンタリストのTomoki Sandersが、新アルバムやアフリカン・ディアスポラ・ミュージック、日本文化、そしてPharaoh Sandersについて語る。 - Sponsored「クロムハーツ」が開催したジェシー・ジョー・スタークとヤングブラッドの一夜限りのライヴをリポート

- Sponsored「増永眼鏡」×スタイリスト鈴木香織 「今季は大胆なデザインのアイウェアが大本命」

- Sponsored長く続く爽快感 毎日のルーティンに加えたい「スワッグ」のオーラルケアアイテム

- Sponsoredファッションデザイナー・サカイカナコが語る、「YAU」という新しいクリエイションの場

- Sponsored「ヴィヴィアン・ウエストウッド」のアイウェアコレクションが6月に発売 象徴的な「オーブ」モチーフをデザインに

- Sponsored「オニツカタイガー」のアーティストプロジェクト「Year of Onitsuka Tiger」でグラフィックデザイナー・GUCCIMAZEとコラボレーション

- Sponsored「グッチ」の実験的なオンラインスペース「ヴォールト」が現実空間へ進出 「パレス」やヒグチユウコとのアイテムが並ぶ世界初のリアルショップに

- Sponsored「オニツカタイガー」の寅年を記念したプロジェクト「Year of Onitsuka Tiger」で書道家 万美とコラボレーション。ローンチイベントにはDJ MUROも出演

- Sponsored「グッチ」のサステナブル素材を用いた新作スニーカーを、“流通”と“消費”をテーマに掲げるアーティスト・儀間朝龍がダンボールアートで表現

- Sponsored写真家・三ツ谷想が「グッチ」の“グッチ オフ ザ グリッド”の新作と作品でコラボレーション 自分の中の“緑”を重ね合わせて表現

-

映画『すべての夜を思いだす』で清原惟監督が描く「不在の存在」——「失われてしまったと思うものも存在している」

映画『すべての夜を思いだす』の清原惟監督へのインタビュー。本作で描きたかったことについて話を聞いた。 -

誰もが楽しめるオープンスペースとしてのアート ステファン・マルクスインタヴュー -前編-

ファインアートからコマーシャルの分野まで多面的に活躍してきたステファン・マルクスに、創造の原点について話を聞いた。 -

マヒトゥ・ザ・ピーポー × 富田健太郎 映画『i ai』が記録する「生きた時間の痕跡」 「自分が死んだらお墓ではなく、作ってきたも…

マヒトゥ・ザ・ピーポーの初監督作『i ai』を通してマヒトと主演の富田健太郎が何を感じたのか。 -

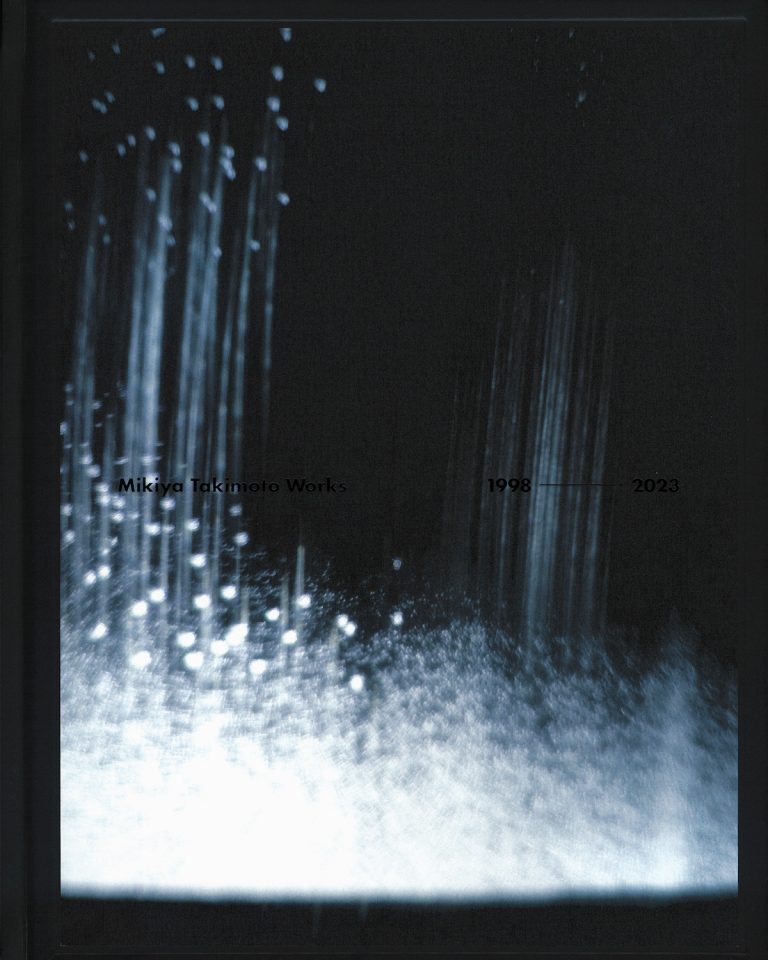

写真家の瀧本幹也の25年に及ぶ広告作品をまとめた仕事集『Mikiya Takimoto Works 1998-2023』が2月末に…

日写真家の瀧本幹也の、ャリアのスタートから25年に及ぶクライアントワークをまとめた初めての仕事集。 -

『PERFECT DAYS』が世界に接続した新たな東京像 不完全な街と不完全な人間から生まれる静かな豊かさ——連載「ファッションと…

巨匠ヴィム・ヴェンダースが役所広司を主演に贈る映画『PERFECT DAYS』。そこに映し出された東京という都市の相貌・現在性を、小石祐介が紐解く。 -

ベルリンに広がるリスニングバー Vol.2 Bar Neiro

ベルリンのリスニングバーを紹介する連載企画。第2回は「Bar Neiro」のオーナー、エリック・ブロイヤーがこだわり抜いたHi-Fiシステムや空間づくりについて語る。 -

Dos Monos、奇奇怪怪、脳盗のTaiTan アンダーグランドな存在感のまま、大衆にも開かれる、令和のドン・キホーテを目指す

Dos Monos、『奇奇怪怪』、『脳盗』と多岐に渡って活動するTaiTanへのインタビュー。2023年の活動を振り返りながら、個々の企画に込められた意図を聞く。 -

写真家・児玉浩宜がウクライナを離れてたどり着いた場所 メキシコ・ルポダイアリー Vol.6 シウダー・イダルゴ -後編-

写真家の児玉浩宜が思いのままにたどり着いた国、メキシコを縦断した記録を写真とともに綴るフォトコラム。第6弾はシウダー・イダルゴの後編。 -

ベルリン移住 ダモ鈴木との共演 南ドイツ・首謀者Kyotaro Miulaが語るクラウトロックの実験精神

南ドイツの首謀者Kyotaro Miulaにバンドのこれまでの歩みとともに海外を中心にツアーをする彼等の実体とパフォーマンスへの意気込みについて話を訊く。 -

異文化の間で躍動するチベットの作家達

2010年代、世界で急速に広まったチベット文学。2020年に日本で刊行された『白い鶴よ、翼を貸しておくれ』は発売わずか2ヵ月で重版となった。 その魅力を研究者の星泉とたどる -

世界的メイクアップアーティストの上田裕美、手探りでつかんだロンドンでの夢

「アルマーニ ビューティ」グローバル メイクアップアーティストとしても活躍する上田にインタビュー。 -

連載:Soya Itoの「Boylife in EU」Vol.2 デュッセルドルフのクラブ事情

DJ、オーガナイザーの Soya Itoが留学先のドイツでの経験を発信するクラブレポート。第2回はベルリン在住のフォトグラファーTaro Logicとの対談を収録。 -

「沖縄の戦後」と「パレスチナ」——これから世界がどうなるべきか 連載:小指の日々是発明 Vol.9

漫画家、随筆家として活動する小指。小林紗織名義で音楽を聴き浮かんだ情景を五線譜に描き視覚化する試み「score drawing」の制作も行っている。そんな小指による漫画エッセイ連載。第9回は「沖縄の戦後」と「パレスチナ」について。 -

BUTTERING TRIOの中心人物でイスラエルのビートメイカー、リジョイサーことユヴァル・ハヴキンが新作をリリース

リジョイサーことユヴァル・ハヴキンがニューアルバム『This Is Reasonable』を4月12日にリリースする。 -

「3.11」から被災地はどう「復興」したのか 11年目の風景を写した写真詩集『New Habitations from North…

写真詩集『New Habitations from North to East 11 years after 3.11』(YYY PRESS)について、トヤマタクロウ、瀬尾夏美、柴原聡子、米山菜津子の4人に話を聞いた。 -

「ドクターマーチン」×「ガールズドントクライ」が初コラボ “ラムジー クリーパー”をVERDYが再構築

価格は¥31,900。「VERDY GIFT SHOP」では2月29日から、「ドクターマーチン」公式オンラインショップなどではは3月1日から販売。 -

アーティスト・大竹彩子が語る、制作の原点と現在地 ギャラリーでのヨーロッパ初個展「COLOURIDER」開催に寄せて

アーティスト・大竹彩子がヨーロッパでの初個展をロッテルダムのSato Galleryにて開催。展覧会に際しヨーロッパを旅している大竹に、制作活動の原点や今見つめているものなどを尋ねた。 -

連載「ものがたりとものづくり」 vol.14:スタイリスト・小山田孝司

作家・ライターの菊池良が、各界のクリエイターをゲストに迎え、小説やエッセイなどからの影響について対話を行う連載企画。第14回のゲストはスタイリストの小山田孝司。 -

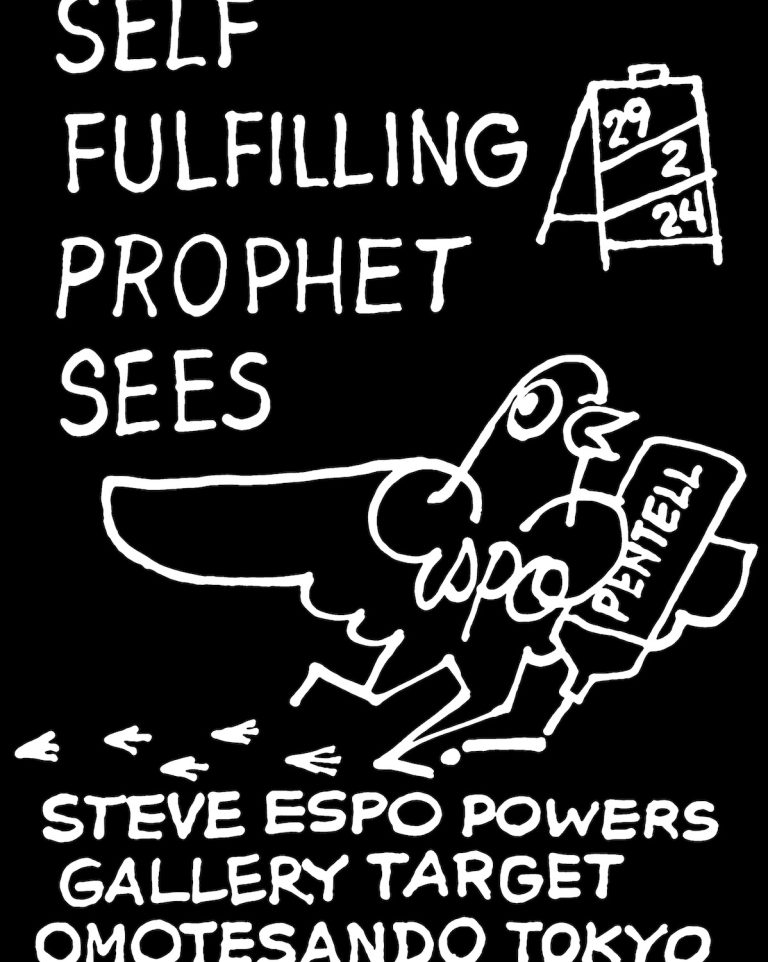

グラフィティアーティストのスティーブン エスポ パワーズが個展『SELF FULFILLING PROPHET SEES』を2月2…

会場は東京・原宿の「GALLERY TARGET」で、会期は2月29日〜3月23日。東京で制作した50点以上の新作がインスタレーションと共に展示。 -

連載「ぼくの東京」Vol.11 民藝に新たな感性を吹き込む、染色家・宮入圭太が考える東京

アーティスト等による思い思いの「東京」を紹介する連載。第11回は手仕事の美しさを継承する染色家・宮入圭太が登場。